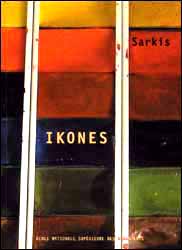

— Éditeur : École nationale supérieure des Beaux-Arts, Paris

— Année : 2002

— Format : 22,50 x 16,50 cm

— Illustrations : nombreuses, en couleurs

— Pages : 176

— Langue(s) : français

— ISBN : 2-84056-124-7

— Prix : 20 €

Voir l’annonce de l’exposition de Sarkis « Ikones dans la chapelle»

Sarkis : sous le regard des icônes

par Henry-Claude Cousseau (extrait, p. 7 √Ý 8)

La pens√©e de Sarkis est, par essence, de nature dramatique. Elle prend constamment appui sur le ressort d‚Äôune action suppos√©e, conjecturale, qui vient de s‚Äôaccomplir, d‚Äôun √©v√©nement dont on pr√©sage le surgissement imminent, d‚Äôune transformation interne mais voil√©e, d‚Äôun processus encore invisible, mais que l‚Äô≈ìuvre, dans la propri√©t√© de sa configuration, est charg√©e de transmettre et de rendre perceptible. Sp√©culant sur un sentiment d‚Äôattente, de suspension temporelle, d‚Äôav√®nement possible, ses installations, (mais aussi ses photographies, ses aquarelles, ses dessins, ses films‚Ķ) qu‚Äôelles soient laconiques, concises, monumentales ou illimit√©es, en appellent depuis toujours, et quelqu‚Äôen soit le contexte, √Ý une th√©√¢tralisation in√©luctable. Celle-ci prend aujourd‚Äôhui, √Ý la lumi√®re des r√©alisations r√©centes de l‚Äôartiste, qui m√™lent tout √Ý la fois le jeu √Ý la parade, les d√©fil√©s aux mascarades et aux d√©guisements, le bonheur des commencements √Ý la menace latente de leur fin, la joie de l‚Äôenfance √Ý sa fragilit√© et sa disparition, la pl√©nitude de son sens et une dimension nouvelle.

Les installations de Sarkis se jouent en effet invariablement sur une sc√®ne qui leur conf√®re la mobilit√©, la mouvance, mais aussi la vuln√©rabilit√© et le caract√®re unique d‚Äôune performance. Muettes ou hi√©ratiques, √Ý la limite de la ritualisation sacrale, gorg√©es de leur propre impact, myst√©rieuses, volontiers √©nigmatiques, baignant souvent dans un halo musical et sonore, ou r√©solument gagn√©es par la jubilation des phosphorescences de la couleur comme aujourd‚Äôhui, les ≈ìuvres de Sarkis (qui sait comme nul autre, ma√Ætriser √Ý sa guise la magie du mouvement, du son, ou de l‚Äôincandescence lumineuse) sont dor√©navant engag√©es dans une chor√©graphie perp√©tuelle, dans un mouvement ouvert √Ý la profondeur de l‚Äôinfini. Le musicien et le cin√©aste qui cohabitent en lui sont d√©sormais r√©unis, connaissant tous les sens et tous les d√©tours de l‚Äô√©coulement des flux de la partition ou du sc√©nario, de ce parcours qui ne tire son sens que de ce qui, en le jalonnant, le constitue : les silences, l‚Äô√©clat des timbres, les rythmes, les ralentis, les arr√™ts, les acc√©l√©rations et les points d‚Äôorgue.

La fluidit√© √Ý l‚Äô≈ìuvre dans son travail n‚Äôest pas seulement perceptible dans la merveilleuse utilisation qu‚Äôil fait depuis de longues ann√©es, comme pr√©liminaire √Ý toute r√©alisation, de l‚Äôaquarelle. Celle-ci s‚Äôest syst√©matis√©e au d√©but des ann√©es 1980 jusqu‚Äô√Ý constituer, √Ý partir de 1985, un domaine pour ainsi dire autonome. Instrument privil√©gi√© de l‚Äô√©laboration de ses ≈ìuvres, la feuille o√π l‚Äôaquarelle s‚Äô√©tale, a quelque chose √Ý voir ‚Äî comme l‚Äôa judicieusement remarqu√© Roland Recht [¬´ Les Films de Sarkis ¬ª, Roland Recht, Sarkis 103 aquarelles, Strasbourg, Nantes, 1989, p. 5] ‚Äî avec le papier r√©v√©lateur dans la photographie, lanteme (ou laboratoire) magique qui pr√™te aussi par la ductilit√© de sa technique √Ý des variations et des improvisations qui stimulent sans cesse l‚Äôimagination du cr√©ateur et le poussent aussi dans les m√©andres les plus recul√©s de sa m√©moire. Dans la fascinante s√©rie des films r√©alis√©s en 1998 dans l‚Äôatelier de Calder √Ý Sach√©, Sarkis parvient √Ý donner √Ý l‚Äô√©v√©nement anodin et m√©ticuleux de la rencontre entre un pinceau (ou un doigt) charg√© de pigment et l‚Äôeau, le caract√®re d‚Äôun c√©r√©monial o√π la po√©sie de la d√©licate alchimie al√©atoire des √©l√©ments le dispute √Ý la dimension d‚Äôune d√©miurgie litt√©ralement cosmogonique. Mais cette m√™me fluidit√©, cette m√™me alchimie, sont aussi reconnaissables dans les configurations associatives qui r√®glent secr√®tement ces assemblages de sens, de mati√®res, de signes et de r√©f√©rences culturelles que sont les installations, o√π rien n‚Äô√©chappe √Ý la volont√© de faire parler, converser (pour reprendre ses propres expressions) entre eux, les objets qui les composent, de les relier par la solidit√© d‚Äôun fil incorruptible comme un √©clair lumineux, connu de lui seul, de nature souvent autobiographique, et qui tend √Ý montrer la continuit√© dans laquelle l‚Äôartiste se nourrit, au gr√© de son destin, des fragments successifs que le monde met √Ý sa port√©e.

Cet art de la mobilit√©, de la transformation, qui est aussi celui de la pulsation vitale et du souffle, provoque chez Sarkis d‚Äô√©tonnants paradoxes. Dans une r√©cente installation au Mus√©e d‚Äôart contemporain de Lyon [¬´ Le monde est illisible, mon c≈ìur si ¬ª, f√©v.-mai 2002, exposition structur√©e en trois sc√®nes : La Br√ªlure, L‚ÄôEspace de musique, L‚ÄôOuverture] la particularit√© de l‚Äôenvironnement musical amenait de fa√ßon saisissante l‚Äôauditeur √Ý percevoir litt√©ralement ce dernier comme du silence, silence en quelque sorte mat√©rialis√©, figur√©, par son antidote, le son, tandis que le dernier sc√©nario de l‚Äôexposition, jouant sur une √©limination progressive des √©l√©ments qui la constituaient au profit de la mise en place d‚Äôune immense soufflerie, conduisait √Ý produire non pas une oppressante obstruction spatiale mais, √Ý rebours, par une efficace mise en sc√®ne de l‚Äôabsence, un vide et une vacuit√© d√©mesur√©s.

(Texte publié avec l’aimable autorisation des éditions de l’Ensba)

L’artiste

Sarkis, n√© √Ý Istanbul en 1938, d‚Äôorigine arm√©nienne, a fait des √©tudes d‚Äôarchitecture int√©rieure √Ý l‚ÄôAcad√©mie des beaux-arts d‚ÄôIstanbul. En 1964, il s‚Äôinstalle √Ý Paris et obtient en 1967 le Prix de Peinture de la Biennale de Paris. En 1968, il commence √Ý r√©aliser des installations et des objets. √Ä partir de 1976, il entame le cycle des Kriegsschatz (Tr√©sor de guerre) o√π des objets, arrach√©s √Ý leur contexte, sont les ¬´ protagonistes actifs ¬ª de ses installations. Dans les ann√©es 1980, il monte le D√©partement de l‚ÄôArt √Ý l‚Äô√âcole des Arts d√©coratifs de Strasbourg et est directeur de s√©minaire √Ý l‚ÄôInstitut des Hautes √âtudes en art plastiques √Ý Paris. Depuis les ann√©es 1990, de nombreuses expositions lui sont consacr√©es. En 2001, il cr√©e des vitraux pour l‚Äôabbaye de Silvacane, sur commande du minist√®re de la Culture et de la Communication.

L’auteur

Henry-Claude Cousseau, conservateur g√©n√©ral du Patrimoine, est directeur de l‚Äô√âcole nationale sup√©rieure des Beaux-Arts de Paris depuis septembre 2000. Il a √©t√© successivement conservateur des Mus√©es de la Vend√©e (1973-1976), du mus√©e de l‚ÄôAbbaye Sainte-Croix des Sables d‚ÄôOlonne (1976-1982), conservateur pour le XXe si√®cle √Ý l‚ÄôInspection g√©n√©rale des mus√©es de Province, Direction des mus√©es de France (1982-1985), directeur du mus√©e des Beaux-Arts de Nantes puis des mus√©es de la Ville de Nantes (19851994), Chef de l‚ÄôInspection g√©n√©rale des mus√©es de France (1994-1996), directeur du CapcMus√©e d‚ÄôArt contemporain de Bordeaux et des mus√©es de Bordeaux (1996-2000). Il a men√© depuis toujours une importante r√©flexion sur l‚Äôart du XXe si√®cle, √Ý la fois sur l‚Äôart moderne et sur la cr√©ation contemporaine. Il a organis√© plus d‚Äôune centaine d‚Äôexpositions et r√©alis√© d‚Äôimportantes acquisitions. Henry-Claude Cousseau est auteur de plusieurs livres, dont L‚Äô≈íuvre graphique de Gaston Chaissac 1910-1964 (Paris : Jacques Damase, 1982), Daniel Dezeuze (Paris : SMI, 1989), H√©lion (Paris : √âd. du Regard, 1992).

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram