Clarisse Hahn

Notre corps est une arme

Regarder l’image de quelqu’un qui nous est étranger implique toujours, à un certain degré, la mise à nu, la projection, l’investissement affectif et les rapports de pouvoir. Se trouver dans l’image signifie en revanche être confrontés à ce regard qui nous façonne et qui nous transforme en quelque chose qui ressemble à un objet. Les propriétés réifiantes et indicielles de l’appareil technique jouent un rôle crucial dans cette dynamique du pouvoir.

Depuis les origines de la photographie et du cinéma, le corps a été l’un des sujets de prédilection des images documentaires, particulièrement lorsqu’il s’agissait de montrer les Autres. Le spectacle de l’altérité s’affirme à un moment historique marqué par la naissance des techniques de l’image, quand la rencontre avec la différence culturelle prend la forme de l’exposition de corps mis à nu, prétendument «authentiques», non contaminés par le contact avec la modernité. En se référant à la représentation du sujet indigène, Rey Chow a argumenté que la représentation de l’Autre surgit certes d’un acte de violence, mais qu’au lieu de penser l’image simplement comme le lieu de l’agressé, il est possible de la réinvestir à partir de ses ambivalences, en ce qu’elle laisse des possibilités ouvertes pour l’interprétation, le déplacement et la subversion.

Les travaux récents de Clarisse Hahn prennent pour point de départ une problématisation des ambivalences de l’image documentaire. Les tensions qui se jouent entre ceux et celles qui occupent la surface de l’image et l’œil qui les regarde constituent le cœur de la réflexion de Clarisse Hahn, déclinée à travers des stratégies visuelles qui impliquent à la fois l’appropriation et la production d’images documentaires.

L’installation Los Desnudos évoque en particulier l’image du corps colonisé et sa réappropriation de la part du sujet indigène. La double projection vidéo montre, d’un côté, un groupe d’hommes et de femmes en train de manifester nus dans les rues de Mexico, de l’autre, une femme qui raconte les raisons de la lutte. Nous apprenons ainsi que ces personnes sont des paysans indios ou sang-mêlé et qu’ils exigent le respect d’un accord signé par le gouvernement mexicain visant la restitution de terres dont ils ont été spoliés. Campant dans un parking situé au cœur d’un quartier chic de la ville de Mexico, les manifestants ont occupé l’espace public pendant trois ans, défilant tous les jours pour finalement obtenir une réparation. Occuper l’espace public renvoie à une stratégie de la visibilité qui évoque métaphoriquement la question de la possession de la terre. Cette dernière réunit un très grand nombre de luttes des peuples indigènes du continent américain autour d’une exigence de justice sociale et renvoie par là même à l’histoire de la colonisation.

Dans Los Desnudos, la nudité renvoie à l’expérience de la spoliation de la terre: «être nue, c’était comme pleurer», raconte la femme, «mais c’était une attitude de lutte. Il ne nous restait plus que notre peau». La nudité est ainsi vécue comme une expérience dans laquelle les dimensions subjective et corporelle s’entremêlent avec les implications politiques, sociales et culturelles de luttes anticoloniales. Ici le corps est à la fois l’instrument et le sujet de la lutte, une lutte qui d’ailleurs avait pris auparavant la forme d’une grève de la faim, autre manière d’affirmer le corps comme lieu de résistance. La nudité de ces campesinos détourne l’image du corps indigène comme un corps exposé, en ce que la nudité renvoie aux notions d’authenticité, de primitif, d’altérité comme objet d’étude et de conquête. Dans la mesure où le corps de l’indigène a été construit, dans le cadre des politiques visuelles impérialistes, comme un corps racialisé, c’est-à -dire comme un corps qu’il fallait voir, sa réappropriation et son exposition dans un contexte de lutte produit un court-circuit dans la dynamique voyeuriste inhérente à la représentation de l’Autre.

La nudité des manifestants nous oblige, précisément, à nous ouvrir sur l’expérience de l’Autre tout en nous confrontant avec notre voyeurisme. Ce n’est pas un hasard, de ce point de vue, si les corps des femmes jouent un rôle crucial dans les manifestations: moins nombreuses que les hommes, elles ouvrent le cortège et occupent une position de plus grande visibilité. Si le corps de la femme indigène a souvent été représenté comme un corps ouvert, accessible et érotisé, sa réappropriation de la part de ces femmes indique que le corps est le point de départ de tout processus de subjectivation et de lutte.

Dans Grévistes de la faim, cette question du corps comme moyen de résistance et de lutte prend des implications encore plus dramatiques. Pour cette vidéo, Clarisse Hahn a filmé les visages de deux femmes turques qui ont survécu à une grève de la faim initiée en 2000 pour protester contre la répression de l’état Turque à l’égard de militants et prisonniers politiques. Elles-mêmes prisonnières, ces femmes ont poursuivi cette grève au risque de leur propre vie et en sont ressorties fortement affectées sur le plan physique et mental. Une voix masculine nous explique, en français, cette histoire, parfois sur un ton militant, alors que la caméra se concentre sur les deux visages, l’un après l’autre, et recueille leur parole. Les deux femmes expriment la fierté d’avoir mené le combat et ce malgré le prix qu’elles payent aujourd’hui. Si Los Desnudos était construit sur le partage entre l’image des corps nus qui défilent et la parole de la femme qui donnait une voix et un sens à leurs actions, face à ces deux femmes on a comme l’impression d’une séparation entre le récit et l’image, entre la prise de parole et le corps.

Grévistes de la faim confronte le spectateur (la spectatrice) avec la représentation du témoignage et pose ainsi une question cruciale pour toute pratique du documentaire. Hito Steyerel a argumenté que le témoignage renvoie simultanément à la raison d’être et aux limites du documentaire. Considérer le témoignage comme accès privilégié à la vérité est une opération risquée, étant donné l’incertitude qui entoure toute affirmation impliquant les souvenirs, la subjectivité ou le rapport à l’autre qui recueille le témoignage. En même temps, le témoignage n’est pas seulement information mais production d’un savoir social et politique, ouverture sur l’expérience de l’autre, possibilité de ressentir à travers le corps de l’autre. Bref, conclut Steyerel, le témoignage est douteux mais nécessaire, notamment en raison du fait qu’il arrive souvent que la parole du/de la témoin ne soit pas écoutée ou même réprimée. Tel est assurément le cas des grévistes de la faim. Pourtant la vidéo, qui insiste sur les visages des deux femmes au détriment du récit explicatif de l’événement, recentre la fonction du témoignage sur le corps.

Mais de quel sorte de témoignage s’agit-il? Ces femmes témoignent d’une expérience d’autodétermination qui les a poussées de leur plein gré à proximité de la mort, elles sont des survivantes et cette condition est inscrite dans leurs corps. La caméra oscille entre les deux femmes, cadrant leurs visages qui apparaissent pris dans une autoabsorption qui résiste la pénétration du regard. La vue de ces visages suggère une puissance d’agir qui exclut le spectateur de manière radicale: on est loin du portrait ici puisqu’on ne saura rien de ces deux femmes, au-delà de cette détermination qui les a fait agir. C’est peut-être la raison pour laquelle le récit du jeune homme (dont on ne voit pas le visage) apparaît parfois dissocié de l’image de deux femmes qui restent impénétrables même lors de leurs prises de parole, comme si le témoignage de leur expérience pouvait difficilement prendre la voie de l’explication parlée. Au delà donc de toute forme d’investigation ou de dévoilement psychologisant, ici le visage apparaît comme le cœur d’un processus d’autodétermination qui implique fortement le corps.

L’image dépouillée des deux femmes contraste avec le montage des séquences télévisuelles couvrant les événements dont il est question dans Grévistes de la faim, que Clarisse Hahn a réalisé en contrepoint de l’installation. Prison – TV est basé sur un montage d’images de la répression de la révolte dans les prisons turques en 2000, réalisées au sein des services de police puis transmises à la télé. Ici Clarisse Hahn adopte une stratégie différente qui consiste à approprier des images d’archive et à les réagencer dans l’espace de l’exposition. La distance qui sépare cette séquence des Grévistes de la faim est premièrement une distance temporelle, étant donné que les deux femmes ont été filmées sept ans après les événements. Mais cette proximité met en évidence aussi la fonction de ce type d’image-document comme une représentation de la réalité qui vise la production de la peur. Comme l’indique Brian Massumi, se référant aux politiques sécuritaires de l’après 11 septembre, la télévision est un moyen de la modulation affective en temps réel, elle est désormais «le médium de l’événement».

Dans cette transformation de la réalité en événement, la fonction de l’image documentaire réside dans son pouvoir émotionnel, qui produit une intensification de la peur au profit des politiques répressives. La représentation du réel comme menace est quelque chose à laquelle nous sommes constamment confrontés lorsque nous regardons la télé; comme le rappelle Steyerel, dans cette modalité affective, les images documentaires donnent lieu à des fausses intimités, à un présent artificiel. De ce point de vue, la juxtaposition du found footage télévisuel avec la vidéo des deux grévistes de la faim produit l’effet d’un dévoilement qui met en lumière la complexité du témoignage et de l’expérience vécue face à la production politique de la peur.

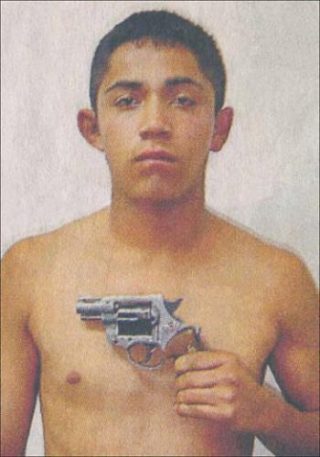

La série photographique Boyzone – Mexico D. F., qui ouvre l’exposition de Clarisse Hahn, suggère la possibilité d’un renversement de cette esthétique de la peur. Pour ces photographies, qui font partie d’un projet plus large auquel elle travaille depuis maintenant plus d’une dizaine d’années, l’artiste a approprié des photographies trouvées dans la presse à Mexico. Il s’agit de photographies d’hommes prises par la police ou par des journalistes au moment de leur arrestation, puis publiées dans des journaux locaux. On y voit des jeunes hommes, gangsters et criminels souvent pas encore adultes; ils regardent fixement l’objectif, parfois en prenant la pose, comme ce garçon — Jesus — qui tient son pistolet déchargé contre sa poitrine, parfois on les force à montrer leur visage à la caméra, comme dans la photographie qui porte la légende Gangster. Cette dernière image montre en particulier toute l’ambivalence entre menace et mise à nu qui apparaît comme constitutive de cette série. L’opposition entre le cuir noir de la main gantée du policier et la peau encore imberbe du visage de l’adolescent offert au regard du photographe cristallise cette ambivalence. Ce qui est exposé en tant que menace apparaît fragilisé dans son apparence enfantine et livré à un pouvoir «adulte».

Entre la fabrication de la peur et le voyeurisme du public — réconforté par la vue de ces prisonniers — ces images sont à la fois menaçantes et rassurantes. Elles agissent sur un mode affectif exactement de la même manière que les images télévisées évoquées plus haut. Clarisse Hahn a voulu les approprier afin d’interroger ces mécanismes (projection, voyeurisme, menace) ainsi que les sujets eux-mêmes qui apparaissent dans l’image. C’est la raison pour laquelle elle les a d’abord agrandies pour faire ressortir tous les détails, puis en a retouché la texture comme si la surface de l’image n’était rien d’autre que la peau des jeunes hommes. L’artiste prend soin de l’image afin de l’extraire du cadre médiatique et d’interroger sa fabrication. Ces opérations permettent de faire surgir tous les éléments d’ambivalence qui constituent ces photographies et d’interroger les visages de ces jeunes hommes à partir des traces de leur subjectivité. L’appropriation s’avère ainsi une sorte de restitution: l’image anonyme de la peur devient quelque chose qui ressemble à un portrait. Giovanna Zapperi

Article sur l’exposition

Nous vous incitons à lire l’article rédigé par Ornella Lamberti sur cette exposition en cliquant sur le lien ci-dessous.

critique

Notre corps est une arme

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram