Ronny joue beaucoup au basket dans la moiteur de Tel-Aviv, tandis que son amie Michal rel├Ęve le d├ęfi des t├óches m├ęnag├Ęres, en bottines, ├ža mouille moins, ├ža salit moins les sols lav├ęs. Il est 16h30 ├á Tel-Aviv. Et ├á Tulkarm, en Cisjordanie, ├á la m├¬me heure, Fahad, jeune homme f├ęru de football am├ęricain, un peu simplet, sÔÇÖest laiss├ę convaincre par Tarik, plus ├óg├ę, dÔÇÖaller ├á Tel-Aviv faire sauter lÔÇÖimposante ceinture dÔÇÖexplosifs accroch├ęe ├á sa taille. Son ┬ź┬áami┬á┬╗ lui a martel├ę que le ch├┤mage dans la bande de Gaza, la R├ęvolution fran├žaise, le sida, le cancer, le prix du baril de p├ętrole, la seconde guerre mondiale, entre autres, ┬ź┬ácÔÇÖest les JuifsÔÇŽtoute la merde du monde en g├ęn├ęral, cÔÇÖest les Juifs et toute ta vie de merde en particulier, cÔÇÖest les Juifs┬á┬╗.

Pour toutes ces raisons, Fahad m├ęrite bien les 72 vierges promises. Seulement, il aimerait savoir sÔÇÖil a le choix. Parce que lui, cÔÇÖest plut├┤t les rousses un tantinet rondelettes quÔÇÖil pr├ęf├Ęre. ┬ź┬áIl aurait bien aim├ę choisir, comme sur un ├ętalage de poires au march├ę. Mais l├á, cÔÇÖ├ętait plut├┤t barquette de fraises. Le lot, ├á prendre ou ├á laisser. Avec ├á peine 7 % de vraies rousses sur lÔÇÖensemble de la gente f├ęminineÔÇŽ┬á┬╗

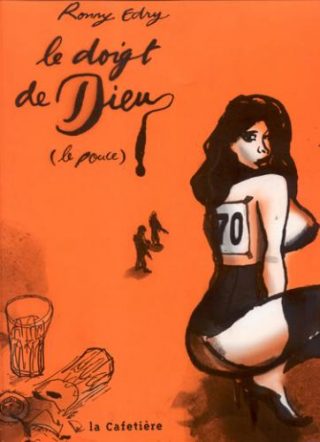

Au m├¬me moment, ├á Tel-Aviv, Michal se coupe le pouce. Et Ronny qui ne rentre pasÔÇŽ Il faudrait quÔÇÖelle aille ├á lÔÇÖh├┤pital, mais pour cela, il faut traverser au moins deux grandes art├Ęres et ├á une heure de pointe en plus. Chacun sait que ces horaires sont ├á ├ęviter. Fahad quant ├á lui, marche ├á travers la ville, admire, malgr├ę lui, une soci├ęt├ę capable de d├ędier un temple au football am├ęricain. Les emplois du temps des protagonistes vont-ils co├»ncider┬á? Fahad va-t-il se faire exploser en pr├ęsence du couple tel-avivien┬á? CÔÇÖest le fil directeur de lÔÇÖintrigue, le ressort du premier livre de Ronny Edry.

Au gr├ę des p├ęr├ęgrinations du couple isra├ęlien et du terroriste palestinien dans Tel-Aviv, les caract├Ęres sÔÇÖesquissent peu ├á peu. A lÔÇÖinsouciance, ├á la futilit├ę, et au c├┤t├ę superficiel des jeunes isra├ęliens, la grande na├»vet├ę, la niaiserie et lÔÇÖabrutissement de Fahad r├ępondent en ├ęchos prolong├ęs. A la recherche de bien-├¬tre, de confort et de s├ęcurit├ę dans une ville potentiellement violente, r├ępondent encore le d├ęsir de vengeance, la destruction et le massacre.

Ces sortes dÔÇÖ├ęchos qui se r├ępondent en dissonances, en diff├ęrences, se fondent dans un lointain presque inaudible o├╣ la confusion et lÔÇÖincompr├ęhension font office de toile de fond. De l├á d├ęcoule peut-├¬tre le parti pris graphique, o├╣ r├Ęgne un chaos de noir et blanc baveux de lavis, h├ęriss├ę de traits ├á la plume ou au crayon papier, m├¬l├ęs de collages de cartes g├ęographiques ou de documents officiels en arabe, en fran├žais, en h├ębreu venant, en mani├Ęre de puissant filigrane, donner un suppl├ęment de r├ęalit├ę au dessin. Le r├ęcit est quant ├á lui couch├ę sur un fond ├á petits carreaux, faisant r├ęf├ęrence au journal intime.

Ce style graphique outr├ę, ces trouvailles subtiles donnent ├á lÔÇÖensemble quelque chose de repoussant, dÔÇÖ├ęc┼ôurant dans lÔÇÖaspect. Mais une sorte de coh├ęsion invisible lie lÔÇÖensemble et attire le lecteur dans ses rets. LÔÇÖint├ęr├¬t est ind├ęniable alors que presque impalpable. Comment, alors, un ouvrage tournant le dos ├á tant de canons esth├ętiques, peut-il exercer un tel attrait┬á?

Le texte tient une importance pr├ępond├ęrante. Il semble venir du plus profond de la pens├ęe du personnage, dans un style parl├ę, populaire, vif. Fahad et Ronny sont dÔÇÖailleurs log├ęs ├á la m├¬me enseigne ├á ce titre-l├á. LÔÇÖauteur poss├Ęde ce don dÔÇÖemmener son lecteur ├á d├ęcouvert pour lui conter une anecdote si vivante, un bout de r├ęcit ou dÔÇÖexplication si justes, si pr├ęcis que parfois, la case dessin├ęe pourrait sÔÇÖav├ęrer inutileÔÇŽ Mais il nÔÇÖen est rien, car lorsque le r├ęcit porte sur tel sujet, le dessin peut tr├Ęs bien fixer une vision fantasm├ęe de ce qui est dit, cr├ęant ainsi un niveau de lecture suppl├ęmentaire. Ce pourrait ├¬tre harassantÔÇŽ Et bien non. LÔÇÖavantage, cÔÇÖest que ces niveaux permettent de maintenir une attention rigoureuse ├á lÔÇÖhistoire ainsi que des relectures nouvelles. Le dessin se fait tant├┤t commentaire, tant├┤t seule voix descriptive. Ce jeu entre le texte et lÔÇÖimage est r├ęjouissant et bien mis en valeur par une mise en page dÔÇÖune grande libert├ę.

Un exemple entre autres illustre bien cette aisance┬á: Clarisse, jeune volontaire fran├žaise, sÔÇÖoffre g├ęn├ęreusement ├á Tarik le croyant ├á lÔÇÖorigine dÔÇÖun charitable projet de verger destin├ę aux enfants. Avec lÔÇÖargent r├ęcolt├ę, on croit deviner que Tarik envoie plut├┤t des volontaires se faire exploser. Le r├ęcit, sur trois planches, se fait analyse politique des motivations des jeunes occidentales qui viennent d├ęfendre ┬ź┬ála cause┬á┬╗, tandis que le corps de Clarisse part ├á la d├ęrive du plaisir charnel.

Tant de ma├«trise augure de belles histoires ├á venir de la part de Ronny Edry, que lÔÇÖon suivra avec attention et plaisir. N├ęanmoins, juste pour dire n├ęanmoins, dans Le Doigt de Dieu, certains ├ęl├ęments auraient peut-├¬tre m├ęrit├ęs un traitement plus nuanc├ę. Un ├ęquilibre aurait pu ├¬tre trouv├ę. Le personnage de Fahad par exemple, a quelque chose de bancal.

Un constat surprenant┬á: un point commun existe entre le jeune isra├ęlien et le jeune palestinien. Et oui, chacun a pour passion un sport am├ęricain. Cette convergence universelle est sans doute juste mais sÔÇÖarr├¬te l├á.

De plus, le long raisonnement de Fahad sur les 72 vierges sÔÇÖav├Ęre dÔÇÖun grand discernement, qui correspond assez peu au personnage born├ę qui est d├ęcrit. Quoi┬á? Un jeune homme aussi madr├ę, pr├¬t ├á toutes les astuces pour atteindre, au paradis et ├á la barbe du proph├Ęte, son id├ęal f├ęminin, serait incapable de refuser ├á son ami Tarik de se faire sauter┬á? CÔÇÖest difficilement imaginable. DÔÇÖautant que Fahad, ├á la diff├ęrence de Tarik, ne souffle pas un mot de son ├ęventuelle haine pour les ┬ź┬ásionistes┬á┬╗. Il serait plein de la haine dÔÇÖun autre, habit├ę, comme t├ęl├ęcommand├ę finalement, et cÔÇÖest ce qui g├Ęne le plus.

A contrario, qui peut dire de quoi est faite la tournure dÔÇÖesprit de ceux qui se suicident pour tuer┬á? L├á, cÔÇÖest vrai, tout est possible.

Le personnage de Fahad est si mall├ęable, si influen├žable que le lecteur projette sa propre vision sur lui┬á; on aimerait intervenir, le r├ęveiller, ce qui est au final assez int├ęressant. Cela rejoint lÔÇÖid├ęe de fusion r├ęussie entre lÔÇÖattrait et la r├ępugnance inh├ęrente au livre. Mais quelques nuances aurait pu laisser le lecteur moins dans le doute dans ce qui anime ce personnage symbolique.

On regrettera que lÔÇÖauteur nÔÇÖait pas d├ęvelopp├ę la question politique ├ęvoqu├ęe d├Ęs le d├ębut. Elle est abord├ęe dans la description de lÔÇÖenr├┤lement de Fahad. Elle est pr├ęsente tout au long du r├ęcit puisquÔÇÖelle menace de mort les protagonistes isra├ęliens. La confrontation entre les deux itin├ęraires, entre les deux destins aurait pu y gagner en profondeur. Car il pourrait ├¬tre dit, avec un journaliste fran├žais, quÔÇÖau terrorisme de certains palestiniens r├ępond un terrorisme dÔÇÖEtat. LÔÇÖun nÔÇÖappara├«t pas sans lÔÇÖautre. Les mots de Mandela pourraient aussi ├¬tre cit├ęs┬á: ┬ź┬áSi lÔÇÖoppresseur utilise la violence, lÔÇÖopprim├ę nÔÇÖaura dÔÇÖautre choix que de r├ępondre par la violence. Dans notre cas, ce nÔÇÖ├ętait quÔÇÖune forme de l├ęgitime d├ęfense┬á┬╗.

Ce d├ębat inextricable nÔÇÖest pas lÔÇÖobjet du Doigt de Dieu. La force du livre ne se trouve pas dans la pol├ęmique mais dans son point de vue. Le point de vue permet ├á lÔÇÖauteur de d├ęlivrer toute son acuit├ę ├á d├ęcrire la soci├ęt├ę isra├ęlienne au quotidien. Mais ce point de vue est aussi son point faible parce quÔÇÖil penche un peu trop vers le parti pris, ce qui fausse, ├á faible ├ęchelle il est vrai, lÔÇÖintensit├ę de certaines situations ou la justesse de certains personnages.

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram