Pierre-テ益ariste Douaire. Vos annテゥes de formation sont importantes dans votre dテゥmarche.

Et n窶册st-ce*. En 1976, テ l窶册xposition de fin d窶兮nnテゥe des Beaux-Arts, nous n窶凖ゥtions pas aguerris aux demandes du marchテゥ. Les acheteurs intテゥressテゥs nous demandaient les prix. Nous テゥtions incapables de fournir le dテゥbut d窶冰ne estimation. L窶册ssentiel テゥtait ailleurs pour nous. テ la fin, nous n窶兮vons vendu aucune sculpture.

Cテゥsar, votre professeur aux Beaux-Arts de Paris, a jouテゥ un grand rテエle dans votre carriティre.

Et n窶册st-ce*. C窶册st dans son cours que j窶兮i テゥtテゥ rテゥcompensテゥ. C窶册st lui qui a sテゥlectionnテゥ mes sculptures pour les fテゥlicitations. C窶册st dans son atelier, テ Montparnasse, que j窶兮i rencontrテゥ tous ses assistants. C窶凖ゥtait une ruche oテケ tout le monde travaillait beaucoup. Lui, ne faisait que passer. En observant la scティne, beaucoup de choses devenaient claires. Il テゥtait mondain, il croisait beaucoup de monde. Cette vie de reprテゥsentation s窶兮ncrait dans une rテゥalitテゥ cachテゥe et laborieuse. C窶册st grテ「ce テ lui que j窶兮i commencテゥ テ travailler. J窶兮i accrochテゥ une exposition. Petit テ petit, j窶兮i prテェtテゥ main forte au milieu de l窶兮rt contemporain.

Ce microcosme parisien テゥtait situテゥ テ Saint-Germain-des-Prテゥs. La rue Bonaparte, la rue de Seine et celle de l窶凖営haudテゥe テゥtaient les rares endroits oテケ il テゥtait possible de dテゥcouvrir l窶兮rt minimal et conceptuel. C窶册st auprティs de Daniel Templon que j窶兮i commencテゥ テ gagner ma vie. Le travail テゥtait simple et surtout trティs bien payテゥ.

L窶兮vantage テゥtait de pouvoir cテエtoyer l窶兮vant-garde de l窶凖ゥpoque. L窶册nseignement des Beaux-Arts テゥtait poussiテゥreux. Tout d窶冰n coup il y avait la possibilitテゥ de croiser des artistes, des mテゥcティnes, d窶兮pprendre テゥnormテゥment. Cette opportunitテゥ financiティre テゥtait le meilleur moyen de poursuivre ma formation artistique. J窶兮i plus appris ici que durant toutes mes annテゥes de formation. J窶兮i dテゥcouvert des hommes et des ナ砥vres. Le mテゥcanisme de la crテゥation m窶兮pparaissait. La trinitテゥ artiste, galeriste, collectionneur permettait テ l窶卩砥vre d窶兮ccoucher, d窶兮pparaテョtre et de circuler. C窶册st テ ce moment-lテ que j窶兮i dテゥcouvert l窶册ffervescence conceptuelle des annテゥes 1970.

Comment avez-vous traduit plastiquement cette rテゥvテゥlation ?

Et n窶册st-ce*. J窶兮i quittテゥ peu テ peu l窶冩bjet. Je me suis テゥloignテゥ du Nouveau rテゥalisme, de Cテゥsar. Je me suis rapprochテゥ de Richard Serra. J窶兮i entrepris de rテゥaliser des choses que l窶冩n ne peut pas faire tout seul.

Bonjour (Shalom) est ma premiティre sculpture qui va dans ce sens. C窶册st テゥgalement une sculpture qui a une forme propre, テ l窶冓mage de Falls (Maguen David) qui rテゥsulte d窶冰ne chute. Elle est l窶册xpテゥrience et le rテゥsultat d窶冰ne poignテゥe de main. L窶兮cte, le moment, se substitue テ la sculpture. L窶冓ntテゥrテェt de ce geste est qu窶冓l nテゥcessite la prテゥsence et la coopテゥration d窶冰n tiers. L窶兮rtiste est obligテゥ de composer avec quelqu窶冰n d窶兮utre. Le plテ「tre qui coule entre les deux mains et qui chauffe les paumes permet ce changement de statut.

Not For Sale prolonge l窶冓dテゥe de faire travailler les autres.

Et n窶册st-ce*. Effectivement, en m窶凖ゥloignant de l窶冩bjet, j窶兮i dテゥcidテゥ d窶兮rrテェter d窶冓ntervenir directement. Depuis trente ans, je demande aux gens que je rencontre de me dessiner un arbre. Bertrand Lavier avait demandテゥ aux caricaturistes de la place du Tertre, テ Montmartre, de dresser le portrait de sa femme. Leur accumulation avait donnテゥ lieu テ une exposition. Les dessins d窶兮rbre, dessinテゥs par d窶兮utres, au fil du temps sont devenus une sテゥrie, une suite de photographies captant des choses insaisissables. Comme Bonjour (Shalom), Not For Sale est une piティce intime. Elle implique un rapport contractuel et nテゥcessite la prテゥsence d窶冰ne personne se substituant テ l窶兮rtiste. Elle demande l窶兮ide de l窶兮utre. Le Pop art, en dテゥlテゥguant la fabrication de l窶卩砥vre, a テゥtテゥ important dans ma rテゥflexion. Warhol et son fameux ツォfaire faireツサ, a servi de base テ ce projet.

Les gens avaient des rテゥticences テ dessinerツ?

Et n窶册st-ce*. テ l窶凖ゥpoque, cette demande テゥtait autant polテゥmique que politique. La querelle opposait l窶兮rt conceptuel テ l窶兮rt figuratif. Le dessin テゥtait considテゥrテゥ comme un acadテゥmisme. Dessiner, c窶册st conceptualiser le monde. Un dessin est une chose テゥminemment conceptuelle テ mes yeux, c窶册st de la pensテゥe. Dessiner permet de prテゥsenter une idテゥe. Rテゥpテゥter sans cesse un croquis, un mテェme dessin est bテゥnテゥfique. Le premier テ dessiner a テゥtテゥ Cテゥsar. Il a fait du Cテゥsar. Il a dessinテゥ, il a tamponnテゥ l窶兮rbre avec l窶册mpreinte de son pouce. Motherwell a eu un problティme pour signer l窶兮rbre, car ce travail ne rentrait pas dans sa pratique. Warhol n窶兮 pas compris, il a juste テゥcrit ツォツAndy Warhol to Et n窶册st-ce* ツサ et a dessinテゥ une boテョte de soupe Campbell窶冱. Buren m窶兮 rテゥpondu ツォJe le fais parce que c窶册st toiツサ. Lyotard, テ la fin d窶冰n cours テ l窶冰niversitテゥ de Vincennes, a lテ「chテゥ lorsqu窶冓l dessinait: ツォCarrテゥment fテゥtichisteツサ. Keith Haring a テゥtテゥ trティs gentil. Il y a autant d窶冑istoires que de personnages rencontrテゥs.

Aprティs trente ans d窶兮ccumulation, ce travail a quel statutツ?

Et n窶册st-ce*. Il ne faut pas confondre l窶冓ncitation et l窶卩砥vre. Chaque dessin n窶册st qu窶冰n テゥchantillon d窶冰n grand ensemble. En 1990, neuf cartes postales ont テゥtテゥ exposテゥes テ la galerie Ghislaine Hussenot. Neuf dessins sont devenus des multiples. Les cartes テゥtaient proposテゥes gratuitement, en libre service, aux spectateurs. Elles テゥtaient installテゥes sur un prテゥsentoir. Les collectionneurs ne pouvaient qu窶兮cheter leurs propres dessins. Les originaux n窶凖ゥtaient pas テ vendre. L窶册space de la galerie テゥtait nu. Je n窶兮i jamais voulu cテゥder un seul dessin. Je considティre l窶册nsemble comme les piティces d窶冰n manuscrit.

Votre entrテゥe dans l窶兮rt s窶册st faite par effraction, テ la maniティre d窶冰n rテゥfugiテゥ.

Et n窶册st-ce*. Cテゥsar, en 1976, テ la fin de mes テゥtudes, m窶兮vait recommandテゥ au commissaire de la Biennale de Paris. Malheureusement pour moi, les sテゥlections テゥtaient nationales. En tant que yougoslave, je devais me prテゥsenter avec la dテゥlテゥgation de Belgrade. J窶凖ゥtais en dテゥlicatesse avec les autoritテゥs de mon pays, car je n窶兮vais pas effectuテゥ mon service militaire. テ液udiant テ Paris, j窶兮vais privilテゥgiテゥ mon cursus scolaire. Aux yeux des autoritテゥs, j窶凖ゥtais dテゥserteur. Je risquais la prison si je me risquais テ l窶兮mbassade. Ma nテゥgligence テゥtait telle que mon passeport n窶凖ゥtait plus valide. La situation prenait une tournure kafkaテッenne. L窶冓mpasse administrative devenait de plus en plus absurde. Ma situation テゥtait celle d窶冰n apatride. Je ne pouvais ni renouveler mon passeport ni prolonger mon permis de sテゥjour. Prisonnier de ce casse-tテェte juridique, je suis restテゥ vingt-quatre heures テ la DST pour vテゥrification d窶冓dentitテゥ. L窶冩fficier des services secrets, pour rテゥsoudre mon cas, m窶兮 conseillテゥ de rテゥclamer le statut de rテゥfugiテゥ politique. Seule cette demande me permettait de postuler テ la naturalisation franテァaise. C窶册st finalement en 1981, aprティs cinq ans de procテゥdure, que j窶兮i テゥtテゥ naturalisテゥ franテァais.

Votre changement de nationalitテゥ a changテゥ votre identitテゥツ?

Et n窶册st-ce*. Mon patronyme croate, avec tous les accents qu窶冓l comporte, n窶兮 pas テゥtテゥ sans poser des problティmes テ l窶兮dministration franテァaise. Il a fallu le franciser, lui enlever ses origines, ses accents balkaniques du yiddish land. Ce cas de figure m窶兮 rテゥvテゥlテゥ que beaucoup d窶兮rtistes travaillent avec un nom d窶册mprunt. Cテゥsar, en ne conservant que son prテゥnom, a masquテゥ ses origines italiennes. Cテゥsar s窶兮ppelle Baldaccini, Buren s窶兮ppelle Daniel Meyer, et ainsi de suite. Ma naturalisation a aiguisテゥ ma curiositテゥ. Et en m窶冓nterrogeant sur moi, j窶兮i menテゥ une enquテェte sur les autres. En devenant Et n窶册st-ce*, j窶兮i abandonnテゥ Enes Fejzic et je suis devenu quelqu窶冰n d窶兮utre.

Votre changement de nom a テゥtテゥ votre passeport pour l窶兮rt conceptuelツ?

Et n窶册st-ce*. Ce changement de nom en 1981 a donnテゥ lieu テ une enquテェte conceptuelle. Je me suis lancテゥ dans ce chemin テ la maniティre des Statements de Laurence Weiner. Mon prテゥnom est devenu mon nom. テ l窶冓mage de l窶冩rthographe de Mao Tse Toung, mon identitテゥ a テゥclatテゥ en s窶凖ゥcrivant en plusieurs mots. テ la fin d窶冰n cours, テ l窶冰niversitテゥ de Vincennes, Gilles Deleuze m窶兮 expliquテゥ qu窶僞t n窶册st-ce* テゥtait une conjonction de coordination. Pour lui, mon nom テゥtait une phrase. Mon nom est une acropole, une ruine oテケ subsiste un adverbe, une nテゥgation et une apostrophe. Ce diagnostic grammatical continue テ me poursuivre et テ imprテゥgner mes recherches artistiques.

Hollywood-Auschwitz, dix ans plus tard, est une piティce qui sonde les bases de notre identitテゥ.

Et n窶册st-ce*. Hollywood-Auschwitz a vu le jour en 1990. C窶册st en regardant le documentaire de Claude Lanzmann,ツ Pourquoi Israテォlツ? que le dテゥclic s窶册st produit. En le visionnant je me suis aperテァu que j窶凖ゥtais incapable de prononcer un seul des noms des dテゥportテゥs juifs hongrois, polonais, tchティques窶ヲ que filmait la camテゥra. Cette liste de noms m窶凖ゥtait familiティre mais restait insondable テ cause de l窶冩rthographe. Ma naturalisation franテァaise a elle aussi gommテゥ ces accents du yiddish land 窶板imprononテァables. Ce type de refoulement est courant テ Hollywood. Naturellement, j窶兮i associテゥ les deux expテゥriences. Les artistes comme les stars de cinテゥma, en brillant, perdent une partie de leur identitテゥ. Les studios aseptisent, lissent les noms. Ils finissent par les remplacer. J窶兮i dressテゥ une liste, en me demandant pourquoi toutes ces personnes avaient changテゥ de nomツ; pourquoi avant moi, Cテゥsar, Buren ou Greta Garbo avaient acceptテゥ ce renoncementツ?

Pourquoi prテゥsentez-vous votre travail conceptuel dans les magazinesツ?

Et n窶册st-ce*. En 1976 dテゥjテ, il テゥtait impossible de prテゥsenter un dossier dans une galerie. Il n窶凖ゥtait pas regardテゥ, il allait rejoindre une pile qui s窶兮ccumulait dans la rテゥserve. J窶兮i prテゥfテゥrテゥ opter pour un autre mode de diffusion. Naテッvement, j窶兮i pensテゥ intervenir sur les couvertures et les pages des magazines. Mes amis d窶僊rt Press m窶冩nt vite ramenテゥ テ la dure rテゥalitテゥ テゥconomique de mon projet. Pour annoncer son travail, il faut au prテゥalable acheter un placard. Ce n窶册st pas gratuitツ! C窶册st mテェme trティs cher pour un particulier.

Comme la presse ne pouvait pas me sponsoriser, j窶兮i テゥtテゥ contraint de trouver d窶兮utres partenaires. Paradoxalement, ce systティme a sテゥduit des collectionneurs et trティs vite, j窶兮i pu acheter des espaces presse. L窶冓dテゥe テゥtait simple. Le montage financier テゥtait direct. L窶兮rgent allait directement du payeur テ la rテゥgie publicitaire du journal. Je ne touchais pas d窶冓ntテゥrテェt sur la transaction. La marche テ suivre テゥtait suffisamment transparente pour donner confiance. La facture de l窶卩砥vre devenait le devis publicitaire. Le systティme permettait d窶兮ssocier diffテゥrents partenaires. Les galeries s窶冓ntテゥgraient au processus mテゥdiatique en payant la publicitテゥ. En contrepartie, en bas de la page, il テゥtait テゥcrit ツォespace offert par la galerie窶ヲツサ. Hollywood-Auschwitz a テゥtテゥ publiテゥ dans de nombreux magazines artistiques.

Vous avez la possibilitテゥ d窶册xposer テ Beaubourg, mais vous prテゥfテゥrez les placards des journaux.

Et n窶册st-ce*. La naissance de Beaubourg en 1977 a provoquテゥ la polテゥmique sur sa mission. Ses objectifs テゥtaient flous et beaucoup d窶兮rtistes refusaient d窶凉 exposer. Fallait-il se dテゥfier de l窶冓nstitution ou s窶册n emparerツ? Le dテゥbat restait ouvert. Mes maquettes et mes agissements intテゥressaient le Centre. Il テゥtait question d窶冰ne exposition avec une prテゥsentation en ツォツvracツツサ de l窶册nsemble, テ la Galerie contemporaine du rez-de-chaussテゥe. Aujourd窶冑ui cet espace n窶册xiste plus, il a テゥtテゥ remplacテゥ par la librairie Flammarion. Me prテゥsenter de cette faテァon me semblait pathテゥtique et dテゥrisoire, mais je me gardais bien d窶册xprimer mon opinion. Je rテェvais d窶凖ゥvanescence, pas de taxinomie. Je voulais que tout se passe sur le carton d窶冓nvitation, que l窶册xposition n窶册xiste pas, qu窶册lle reste insaisissable.

Un vent nouveau soufflait sur cette institution, qui n窶册n テゥtait pas encore une, un peu comme au Palais de Tokyo テ ses dテゥbuts. Un dynamisme rテゥgnait テ l窶凖ゥpoque. Mon projet avanテァait, les maquettes s窶兮ccumulaient, mais le suivi du dossier passait de mains en mains. Les dテゥcisionnaires se succテゥdaient. J窶兮i gardテゥ la trace et le nom de toutes ces personnes. Ils font tous partie de l窶卩砥vre. Sa gestation a テゥtテゥ tellement longue qu窶冓ls en sont indissociables. Ils en constituent la structure. Les contraintes qui se sont successivement accumulテゥes ont テゥgalement modifiテゥ le rテゥsultat final. J窶兮i rテゥalisテゥ six cartons diffテゥrents mais le coテサt des envois postaux dテゥpassait le budget allouテゥ.

Finalement, aprティs avoir abandonnテゥ l窶册space d窶册xposition, j窶兮i laissテゥ tomber l窶冓dテゥe des cartons pour exposer sur des couvertures de magazines. テ l窶兮utomne 1993, les revues d窶兮rt contemporain les plus intテゥressantes ont accueilli sur leur couverture ou dans leur colonne le travail commencテゥ quinze ans plus tテエt. Texte zur Kunst, Parachute, Opening, Blocnotes, Purple Prose, Document sur l窶僊rt, Friezeツ m窶冩nt louテゥ leurs espaces publicitaires.

Le dテゥtournement est une arme conceptuelle que vous aimez manier.

Et n窶册st-ce*. Les projets naissent par association d窶冓dテゥes. En voyant le logo du Quotidien de Paris, en remarquant ce carrテゥ rouge, j窶兮i pensテゥ テ Rodtchenko. Lise Toubon m窶兮 mis en contact avec Philippe Tesson qui dirigeait le journal. Mon idテゥe a テゥtテゥ de remplacer son logo par le Carrテゥ blanc sur fond blanc de Malevitch. Sans enthousiasme, il a acceptテゥ l窶冓dテゥe. Aprティs plusieurs mois de recherche et de calibrage, le vendredi 24 mai 1991, le tirage a テゥtテゥ lancテゥ.

La galerie des Archives a avancテゥ l窶冑eure du vernissage au petit matin, pour coller avec la sortie en kiosque. Chacun pouvait venir se faire dテゥdicacer gratuitement son exemplaire. Je tamponnais l窶冩urs mais je demandais テ l窶兮cheteur du quotidien de signer lui-mテェme son exemplaire. テ la galerie, nous avions sテゥlectionnテゥ huit exemplaires pour les collectionneurs. Le principe de certificat テゥtait identique, c窶凖ゥtait le collectionneur qui certifiait son achat. Un seul exemplaire a テゥtテゥ vendu.

Vous テェtes cテゥlティbre dans le milieu de l窶兮rt pour vos fausses invitations.

Et n窶册st-ce*. Pour moi, cela ne relティve pas du faux. Derriティre cette dテゥmarche il n窶凉 a pas un calcul commercial. Philippe Thomas テゥtait un artiste qui changeait d窶冓dentitテゥ en empruntant celle des autres. Il brouillait les pistes et mテゥlangeait son image. Il apposait sur les cartons des manifestations la formule qui l窶兮 rendu cテゥlティbre テ la fin des annテゥes 1980ツ: ツォLes ready-made appartiennent テ tout le mondeツョツサ.

Nous テゥtions amis et nous テゥchangions beaucoup d窶冓dテゥes テ l窶凖ゥpoque. Certains critiquaient sa dテゥmarche car elle avait l窶冓nconvテゥnient de ne solliciter que les personnes riches. Sa formule devenait, par la force des choses: ツォLes ready-made appartiennent テ ceux qui peuvent se le payerツサツ!

Je me suis amusテゥ テ dテゥtourner, テ mon tour, sa proposition. Sa dテゥmarche me dテゥrangeait car, aprティs quelques recherches, j窶兮i constatテゥ que son slogan n窶凖ゥtait pas protテゥgテゥ par le copyright qu窶冓l arborait. Je me suis engouffrテゥ dans ce vide conceptuel et juridique pour en dテゥmontrer la faiblesse. J窶兮i repris son procテゥdテゥ pour le prendre テ son propre jeu.

J窶兮i テゥditテゥ plusieurs centaines de cartons d窶冓nvitation pour la Fiac de 1992. J窶兮i rテゥcupテゥrテゥ les cartons de la galerie Lara Vincy et j窶兮i ajoutテゥ la formule ツォLes ready-made appartiennent テ tout le mondeツョツサ. Le mailing a テゥtテゥ adressテゥ aux professionnels du monde de l窶兮rt, susceptible de connaテョtre la dテゥmarche de Philippe Thomas. Je n窶兮i pas dissimulテゥ mon forfait. Volontairement, j窶兮i テゥcrit テ la main les adresses sur toutes les enveloppes pour que les gens puissent me confondre. Le soir du vernissage, j窶兮i vu Philippe retirer les cartes que je disposais sur les tables des stands. Il テゥtait vraiment paniquテゥ. Il se demandait qui lui jouait ce vilain tour. C窶册st un an plus tard que sa galeriste m窶兮 engueulテゥ par tテゥlテゥphone. Une amie journaliste m窶册n a voulu car je ne l窶兮vais pas mise dans la confidence. La menace de porter l窶兮ffaire devant la justice a mテェme テゥtテゥ テゥvoquテゥe, mais comme la formule n窶凖ゥtait pas enregistrテゥe officiellement, l窶冰surpateur aurait テゥtテゥ Philippe Thomas et non votre serviteur. Ma correction conceptuelle permettait lテゥgitimement de penser que les ready made テゥtaient テ tout le monde.

Vos ツォpastichesツサ rentrent dans ce que vous appelez ツォl窶册sthテゥtique de la cibleツサ.

Et n窶册st-ce*. C窶册st Hans Haacke qui parle de l窶册sthテゥtique de la cible. Le concept consiste テ montrer une chose pour en rテゥvテゥler une autre. C窶册st une logique par ricochets. Il faut テェtre discret et efficace. L窶册nvoi postal ne s窶兮dresse qu窶凖 certaines personnes. L窶冓mportant est de faire mouche. Le but n窶册st pas tant d窶兮chever l窶卩砥vre que de la faire avancer. L窶兮vantage de ce dispositif, c窶册st que son esthテゥtique est dテゥjテ dテゥfinie, il suffit de suivre la charte graphique que l窶冩n dテゥtourne. Robert Filliou m窶兮 influencテゥ. Lors d窶冰ne Dokumenta, il avait, en plus des toilettes pour ツォhommesツサ et ツォfemmesツサ, installテゥ des commoditテゥs pour les ツォartistesツサ. Il avait instaurテゥ un regard supplテゥmentaire. Il obligeait les spectateurs テ regarder ailleurs. Il les obligeait テ voir l窶冓nvisible.

Vous avez テゥgalement rテゥalisテゥ des plaques commテゥmoratives sur des immeubles parisiens en 2002.

Et n窶册st-ce*. J窶兮i installテゥ quelques plaques oテケ il テゥtait テゥcrit ツォLe 17 avril 1967, ici il ne s窶册st rien passテゥツサ. Le projet a durテゥ quelques mois. Les outils テゥtaient louテゥs テ Kiloutou. Pour ne pas se faire repテゥrer, nous avions lavテゥ plusieurs fois les bleus de travail que nous enfilions pour ressembler テ des ouvriers. Le prix de la gravure se faisait テ la lettre. Pour que le coテサt soit raisonnable, il fallait un texte lapidaire et facile テ lire. La phrase devait se distinguer des plaques habituelles. La difficultテゥ consistait テ instaurer une touche d窶兮mbiguテッtテゥ, un doute. L窶兮ttention des passants テゥtait rテゥclamテゥe. Pour ne pas テェtre dテゥvissテゥes, les plaques テゥtaient placテゥes テ une certaine hauteur.ツ Mes plaques sont des correcteurs conceptuels. Elles sont fidティles テ l窶册sprit de Filliou qui nous oblige テ regarder ailleurs. L窶兮ction devait rendre compte d窶冰ne chose illusoire, sans importance. Une ツォsuper illusionツサ, pour reprendre les mots de Barthes, devait se substituer aux plaques de rテゥsistants et de dテゥportテゥs. La commテゥmoration devait se faire sur une petite plaque pour qu窶册lle soit invisible, inaudible et insaisissable. Comme l窶兮 dit Stテゥphane Paoli, le rテゥsultat est trティs furtif, テ l窶冓mage des chasseurs bombardiers amテゥricains de la premiティre guerre du Golfe en 1991.

Parlez-nous des dテゥpテェches d窶兮gence de presse.

Et n窶册st-ce*. Pour la derniティre exposition de la galerie des Archives, chacun des artistes avait une tテ「che テ rテゥaliser. Je devais faire le carton d窶冓nvitation. Comme テ mon habitude, j窶兮i optテゥ pour une liste. J窶凉 テゥnumテゥrais le nom de tous les participants. Mais le commissaire de l窶册xposition, Jテゥrテエme Sans [critique d窶兮rt, commissaire d窶册xposition, ancien co-prテゥsident du Palais de Tokyo, directeur de l窶儷llens Center for Contemporary Art de Pテゥkin], en assurant la promotion de l窶册xposition dans la presse, n窶兮vait gardテゥ de la liste que son nom.

Comme il m窶兮vait demandテゥ d窶兮pparaテョtre en plus gros sur la liste auparavant et que j窶兮vais refusテゥ, j窶兮i dテゥcidテゥ d窶兮ller dans son sens et de faire circuler une fausse dテゥpテェche AFP oテケ il テゥtait テゥcritツ: ツォFaites quelque chose pour Jテゥrテエme Sansツサ. Il en a テゥtテゥ trティs fテ「chテゥ, mais depuis les choses se sont tassテゥes.

Cet activisme, cet art d窶冓nformer et de parler de soi, vous l窶兮vez mis au service d窶僊ct Up.

Et n窶册st-ce*. Ma participation テ Act Up a toujours associテゥ le fond et la forme. L窶册fficacitテゥ de la cause n窶兮 jamais perdu de vue l窶册xigence artistique. Mon militantisme se confondait avec la performance. Il ne fallait pas changer de statut, de mode opテゥratoire. Je demandais aux artistes que je connaissais d窶兮dhテゥrer テ l窶冩rganisation. Le meilleur moyen de l窶兮ider テゥtait de multiplier les cotisations payantes. Il y avait beaucoup テ faire, comme de coller des affiches, jeter de la peinture rouge sur le ministre de la Santテゥ, crier sous les fenテェtres d窶冰n chef d窶册ntreprise, envoyer des milliers de fax par jour pour saturer un standard tテゥlテゥphonique, poster des cartons テ l窶僞lysテゥe, comptabiliser le nombre de morts, etc.

Vous avez crテゥテゥ un tee-shirt pour Act Up en 1995.

Et n窶册st-ce*. Il fallait financer le mouvement. La rentrテゥe de cotisations テゥtait une bonne mテゥthode. L窶兮ctivisme ne peut pas se faire tout seul. Mon rテエle consistait テ renforcer l窶册fficacitテゥ artistique des interventions.

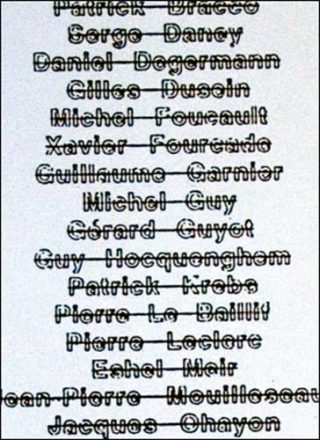

Les galeries d窶兮rt contemporain ont financテゥ des tee-shirts ツォSilence = Mortツサ sur lesquels des listes de noms テゥtaient barrテゥs, le logo d窶僊ct Up et ma signature テゥtaient visibles. Il s窶兮gissait de recenser toutes les victimes de l窶凖ゥpidテゥmie dテゥcテゥdテゥes et issues du monde de l窶兮rt. Une sorte de Name Dropping funテゥraire.

Une dテゥfinition expliquant l窶冩rganisation accompagnait la liste. Tout cela テゥtait suivi de trティs prティs par les avocats qui donnaient leur aval. Les tee-shirts テゥtaient vendus dans les galeries. Les galeristes les portaient dans les foires. Galerie mode d窶册mploi a lui aussi accueilli cette initiative. Certaines voix se sont テゥlevテゥes contre le procテゥdテゥ et surtout contre Act Up qu窶冓ls jugeaient trop violent, trop extrテゥmiste. Les magazines Art Press, Document sur l窶兮rt, Blocnotes, Purple Prose, Galerie Mode d窶册mploi ont financテゥ l窶冩pテゥration et lancテゥ le mouvement dans les foires d窶兮rt en 1995.

Parlez-nous de l窶冩pテゥration sur l窶冩bテゥlisque de la Concorde.

Et n窶册st-ce*. Le projet d窶兀ves Klein et de sa galeriste, Iris Clert, d窶凖ゥclairer l窶冩bテゥlisque en bleu テゥtait tombテゥ テ l窶册au. Avec les dirigeants d窶僊ct Up, nous cherchions le moyen de marquer les esprits en frappant un grand coup. Il fallait que l窶兮ction soit aussi mテゥdiatique que possible. La violence de la charge devait aussi sテゥduire. Il fallait trouver ce compromis. La firme Benetton nous soutenait dans l窶冩mbre. Elle mettait テ notre disposition de gros moyens financiers. Il ne restait plus que l窶冓dテゥe テ trouver.

Intervenir sur les monuments historiques テゥtait une piste que nous envisagions. テ l窶冓nverse, louer des panneaux publicitaires n窶凖ゥtait pas assez mordant テ notre goテサt. Sans y penser, comme pour rire, j窶兮i lancテゥ テ l窶兮ssemblテゥe que nous n窶兮vions qu窶凖 coiffer l窶冩bテゥlisque d窶冰n prテゥservatif gテゥant. Je connaissais l窶兮venture malheureuse de Klein et le projet m窶冓ntテゥressait pour cette raison. Ma boutade a テゥtテゥ prise au sテゥrieux et nous nous sommes mis au travail. L窶冩pテゥration テゥtait financテゥe mais le plus dur restait テ inventer.

Nous avons mesurテゥ la hauteur et le diamティtre du monument. Il fallait que la robe rose tombe juste. L窶兮ccrochage a テゥtテゥ rテゥalisテゥ trティs tテエt le matin. テ peine posテゥe, les policiers テゥtaient dテゥjテ sur place et nous embarquaient au poste. L窶兮ction a テゥtテゥ un triomphe grテ「ce テ la prテゥsence des journalistes et des photographes. Le relais mテゥdiatique a bien fonctionnテゥ.

Il y a eu d窶兮utres actionsツ?

Et n窶册st-ce*. Nous avons dテゥcidテゥ de coller un slogan sur les grilles de l窶僊ssemblテゥe Nationale. Au lieu d窶冰tiliser une banderole classique, nous avons constituテゥ une chaテョne humaine. Chaque participant portait sur son tee-shirt une lettre. La manナ砥vre pour rテゥussir devait テェtre finement chronomテゥtrテゥe. テ l窶冑eure pile, tout le groupe arborait sa lettre et s窶册nchaテョnait aux grilles. L窶兮ction devait テェtre aussi rapide qu窶册fficace. Nous avons multipliテゥ ce genre d窶冓nterventions spectaculaires et mテゥdiatiques.

De quoi vivez-vousツ?

Et n窶册st-ce*. J窶兮ide pour les accrochages, pour la prテゥparation d窶册xpositions. Je donne des conseils pour la conservation ou l窶兮chat d窶卩砥vres. J窶兮ide テ restaurer certaines piティces. Un collectionneur face テ une ナ砥vre conceptuelle est souvent dテゥsemparテゥ. Comment faut-il ajuster les dalles en cuivre de Carl Andre? Comment dテゥpliez-vous le chテ「ssis gテゥant d窶冰ne peinture de Lichtenstein? Quelle peinture utilisez-vous pour repeindre un Calder qui a テゥtテゥ nettoyテゥ au Kテ、rcher par vos jardiniers? Comment remplacez-vous le coffrage en plexiglas abテョmテゥ d窶冰n Nouveau rテゥaliste?

Face テ tous ces problティmes j窶兮pporte une solution. Je travaille, je recherche les produits, les techniques, le savoir-faire pour dテゥbloquer la situation. Avoir travaillテゥ avec beaucoup d窶兮rtistes depuis trente ans m窶兮ide テゥnormテゥment. Je connais leur faテァon de travailler, j窶兮i mテェme produit テ leur place certaines de leurs ナ砥vres. Jaloux de ma libertテゥ, j窶兮i toujours refusテゥ d窶凖ェtre salariテゥ d窶冰ne galerie ou d窶冰n artiste. L窶冓dテゥe de devenir fonctionnaire ne m窶兮ttirait pas. Vivre mes propres expテゥriences est bien plus intテゥressant. Je n窶兮ccepte pas de travailler pour tous les artistes. De mテェme que l窶册xclusivitテゥ serait une corvテゥe pour moi.

Ben vous a mテェme qualifiテゥ de meilleur accrocheur de Paris.

Et n窶册st-ce*. Ben, gentiment, en me dテゥdicaテァant sa monographie a テゥcritツ: ツォErnest le plus fort accrocheur de Paris, sans lui pas d窶册xpoツサ. Cette formule m窶兮llait bien, car elle faisait de moi un accrocheur et non un artiste. Mon gagne-pain remplaテァait mes ambitions. J窶兮i utilisテゥ cette formule dans des certificats. Ma fonction a remplacテゥ mon ambition.

Vous avez exposテゥ une ナ砥vre ancienne au Plateau, dans le cadre de l窶册xposition L窶僊rgent.

Et n窶册st-ce*. Avant, en 1976, une grande exposition conceptuelle se prテゥparait pour l窶冩uverture du centre Beaubourg. Un billet de 100 francs a テゥtテゥ dテゥposテゥ sur une grille d窶兮テゥration situテゥe sur le parvis de Beaubourg. Des affiches explicatives ont テゥtテゥ placテゥes sur le comptoir du kiosque d窶冓nformation テ l窶兮ttention de l窶冑eureux chanceux. Ce type d窶兮ction est trティs insaisissable, il est par nature テゥphテゥmティre. Le Mail-Art テゥtait trティs テ la mode テ l窶凖ゥpoque. Les artistes s窶凖ゥcrivaient beaucoup, s窶凖ゥchangeaient beaucoup de courriers. Faire une exposition テゥtait trティs coテサteux et nテゥcessitait beaucoup d窶冓nvestissement et d窶凖ゥnergie. Les cartons d窶冓nvitation qui ne s窶兮ppelaient pas encore ツォflyersツサ me semblaient se prテェter parfaitement テ ce genre d窶兮venture. J窶兮i appelテゥ ces actions des ツォTract-Artツサ. Il s窶兮gissait d窶册xpテゥrimenter des interstices. C窶凖ゥtait un projet sculptural qui voulait prendre ses distances vis-テ-vis des totems et des idoles.

Ce travail a テゥtテゥ rテゥinitialisテゥ dans les annテゥes 1990.

Et n窶册st-ce*. Les flyers envahissaient tous les espaces. Ils squattaient tous les endroits. Ils agissaient comme des feuilles volantes. Le Tract-Art avait テゥtテゥ une alternative テ l窶冓nstitution. Les flyers pouvaient eux aussi jouer un rテエle de contrepoids. Il faut pouvoir rester en marge.

C窶册st tout le paradoxe de votre travail. C窶册st sa force et sa faiblesse.

Et n窶册st-ce*. Je suis opposテゥ au terme ツォtravailツサ. L窶冩bjectif final, c窶册st de constituer une ナ砥vre. Les diffテゥrents travaux qui jalonnent mon parcours sont les rushs du montage final. Le travail prテゥparatoire n窶册st qu窶冰n repテゥrage. L窶卩砥vre se nourrit de toutes les テゥcritures. La difficultテゥ est de rendre audible, visible ce qui est テ la base fragile, volatile. L窶兮ccumulation de toutes ces strates doit pouvoir rester visible et en mテェme temps ne pas prendre le pas sur le tout.

L窶卩砥vre doit adopter une forme mテゥdiatique pour toucher un public. Il ne faut pas s窶册nfermer, se couper du monde et des gens. En 1990, j窶兮i テゥditテゥ Not For Sale en cartes postales. Tous ces petits dessins d窶兮rbre de Keith Haring, Buren, Ben et Cテゥsar adoptaient la forme mテゥdiatique du moment, populaire et テゥloignテゥe du monde de l窶兮rt en apparence. En apparence seulement, car la carte postale est aussi un indicateur artistique. Il y a les peintres qui ont une ナ砥vre reproduite sur ce support, et les autres. Un musテゥe ou une carte postale valident la qualitテゥ d窶冰ne ナ砥vre, c窶册st comme テァa. Mais pour faire de l窶兮rt, il faut aussi prendre le risque de disparaテョtre. Pour テェtre visible, il faut utiliser l窶冓nstitution. Les expositions sont des produits jetables, テ la fin il ne reste qu窶冰n catalogue. Il faut savoir trouver une forme adaptテゥe テ son discours, ce mテゥlange est nテゥcessaire pour テェtre un minimum mテゥdiatisテゥ. Une publication offre la possibilitテゥ テ l窶兮rtiste de montrer quelque chose qui n窶册xiste pas. Cultiver un dandysme テ la Oscar Wilde, テ la Andy Warhol n窶册st pas donnテゥ テ tout le monde. Pour se faire entendre, pour faire voir, il faut cultiver le mystティre, la rテゥtention, le manque, mais aussi la sテゥduction, l窶冩ffre. Pour faire exister son ナ砥vre, il faut lui donner du corps.

Vos ナ砥vres sont toujours en テゥvolution.

Et n窶册st-ce*. Les projets sont toujours longs et difficiles テ mener. Il faut beaucoup de patience et d窶兮bnテゥgation pour aller jusqu窶兮u bout. Cette attente permet une bonne maturation. L窶冓ntention est souvent diffテゥrente de la forme finale. Une ナ砥vre n窶册st jamais finie. Elle est en constante テゥvolution. Sa circulation est la preuve de sa bonne santテゥ.

Vous aimez les contraintes, elles nourrissent votre ナ砥vre.

Et n窶册st-ce*. J窶兮ime les contraintes, elles permettent de marquer le dテゥbut et la fin de la crテゥation. Elles permettent de prendre des libertテゥs sur des scテゥnarios テゥcrits テ l窶兮vance. Les risques permettent テ l窶凖ゥchec de s窶冓mmiscer. La nage est une bonne mテゥtaphore pour parler d窶冰ne ナ砥vre: si elle s窶兮rrテェte, elle coule.

Les contraintes sont des problティmes テ rテゥsoudre.

Et n窶册st-ce*. Les contraintes me permettent de mieux arriver テ l窶卩砥vre, de mieux la cerner. Il ne faut pas se dテゥcourager. Les obstacles nourrissent les ナ砥vres. Si des problティmes, des insuffisances surgissent, il faut les rテゥsoudre. Ce qui est mテゥdiocre peut ainsi devenir meilleur. Je propose des corrections conceptuelles. Je rテゥsous des problティmes que personne ne se pose. En utilisant au pied de la lettre la proposition de Philippe Thomas, les ready made appartiennent effectivement テ tout le monde. En adressant une dテゥpテェche テ Jテゥrテエme Sans, je tente de le soutenir. Quand Beaubourg ne peut pas financer une piティce, je demande テツ l窶僊ssociation des amis du musテゥe de me soutenir, et ainsi de suite. Loin d窶凖ェtre un ツォemmerdeur officielツサ, les contraintes m窶兮ident テ faire l窶卩砥vre, elles en sont l窶册ssence mテェme.

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram