Catherine Francblin. ValÃĐrie Belin est nÃĐe en 1964, elle commence à travailler vers la fin des annÃĐes 90. On a dÃĐcouvert son travail au printemps de Cahors en 1995. Elle a reçu plusieurs prix de photographie: le prix Altadis, le prix de la Fondation du CCF en 2000 pour lequel RÃĐgis Durand a ÃĐcrit son premier texte. Depuis 1998, ValÃĐrie Belin est reprÃĐsentÃĐe par la galerie Xippas à Paris oÃđ elle inaugure bientÃīt une nouvelle exposition.

Son travail est prÃĐsent dans plusieurs collections publiques et a fait lâobjet de nombreuses expositions en France, mais aussi à lâÃĐtranger, en Allemagne, en Espagne, aux Pays-Bas, en Suisse, en Autriche, aux Ãtats-UnisâĶ

Son travail est trÃĻs divers car ses sujets sont variÃĐs (miroirs, robesâĶ). Toutefois, son Åuvre possÃĻde une unitÃĐ ÃĐvidente. Toutes ses photographies procÃĻdent dâune mÊme vision trÃĻs particuliÃĻre qui transforme de maniÃĻre catÃĐgorique âet mÊme violenteâ notre maniÃĻre habituelle de voir, par le cadrage, la lumiÃĻre, lâusage du noir et blanc.

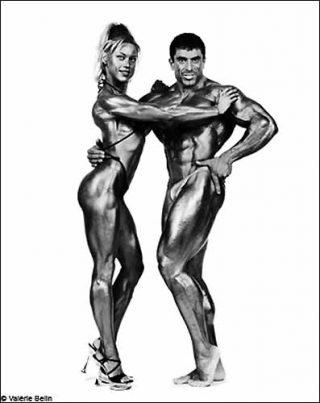

Ses photos suggÃĻrent une extrÊme tension, à lâimage des corps des culturistes quâelle photographie. Sous son regard, les objets ou les corps non seulement perdent leur identitÃĐ, mais semblent ÃĐgalement se vider, se creuser de lâintÃĐrieur.

Je voulais citer Pierre Wat qui ÃĐcrit justement que ÂŦSous lâoeil de ValÃĐrie Belin, chaque objet se fait linceul, suaire dÃĐsertÃĐ par un corps dont il nâa su garder que lâempreinteÂŧ.

Avant que ValÃĐrie nous prÃĐsente son travail avec des images quâelle a rassemblÃĐes chronologiquement, je vais interroger RÃĐgis Durand qui a proposÃĐ le titre de cette rencontre: La photographie ou la peau des choses. Pourrais-tu nous expliquer comment tu as dÃĐcouvert son travail, comment lâas-tu perçu dans un premier temps et comment en es-tu arrivÃĐ Ã parler de ces photos comme une forme dâexposition de la ÂŦpeau des chosesÂŧ?

RÃĐgis Durand. Je me demande pourquoi je mâobstine à ÃĐcrire sur le travail de ValÃĐrie Belin car elle en parle trÃĻs bien elle-mÊme, mais je cherche peut-Être à exprimer ce quâelle nâa pas envie de dire.

Cette question de La peau des choses est une banalitÃĐ dans le monde photographique. La photographie a souvent ÃĐtÃĐ dÃĐcrite comme la peau des choses, elle est ÃĐpidermique dans le sens oÃđ elle est lâempreinte produite par la lumiÃĻre que renvoie un objet et elle saisit la surface des choses doublement: surface des choses et surface photographique.

Jâai trouvÃĐ ce titre stimulant, sâappliquant au travail de ValÃĐrie Belin, qui a ÃĐvoluÃĐ dans un sens qui insiste sur la problÃĐmatique de la peau.

Je connais le travail de ValÃĐrie Belin depuis longtemps.

Jâai eu lâoccasion de montrer les Miroirs vÃĐnitiens en 1995 lorsque je mâoccupais du Printemps de Cahors. Ce travail mâintÃĐressait à lâÃĐpoque car il portait une sorte de baroquisme de surface, dans cette profusion dâobjets lumineux qui renvoyaient des reflets. Jâavais le sentiment quâau-delà du style baroque repÃĐrÃĐ, elle sâintÃĐressait plus à la lumiÃĻre quâaux objets eux-mÊmes, à ce qui se passait lorsque ces objets, mis ensemble, produisaient le contraire de leur caractÃĻre dâobjet: lâimmatÃĐrialitÃĐ. On comprenait immÃĐdiatement quâil sâagissait de vanitÃĐs. Le miroir est effectivement important dans lâiconographie de la vanitÃĐ.

Cette dimension de lâabsence ÃĐtait dÃĐjà là . Jâai suivi son travail car ValÃĐrie Belin mâimpressionne toujours par sa capacitÃĐ de renouvellement dans le choix de ses sujets. La question de la prÃĐsence et de lâabsence du sujet est chez elle trÃĻs intÃĐressante. On a lâimpression quâelle suit un cheminement, une pensÃĐe que jâessaie de cerner dans les textes que jâai ÃĐcrits. Pour un critique, câest aussi une façon dâÃĐcrire sa propre histoire, de voir son travail prendre forme. Un critique, dans sa fidÃĐlitÃĐ Ã un artiste, cherche son propre chemin.

Creuser une question à travers ta fidÃĐlitÃĐ aux artistes, sans te rÃĐpÃĐter par rapport aux textes prÃĐcÃĐdents, est lâune des qualitÃĐs de ton travail de critique. En effet, en lisant tes diffÃĐrents textes sur ValÃĐrie Belin, on dÃĐcouvre à chaque fois une perception nouvelle.

Jâai ÃĐgalement dÃĐcouvert le travail de ValÃĐrie Belin à travers ses photos de verrerie et on sent un cheminement, un dÃĐveloppement dâÅuvres en Åuvres, ce que lâon va voir à travers une sÃĐrie de diapositives.

ValÃĐrie Belin. Je vais vous prÃĐsenter la chronologie des diffÃĐrentes ÃĐtapes de mon travail.

Jâai montrÃĐ officiellement mon premier travail dans une exposition à Paris en 1994. Evidemment, ce nâÃĐtait pas mes premiÃĻres photographies. Jâai commencÃĐ par photographier des tubes nÃĐons, des lumiÃĻres pures, qui prenaient la forme dâune image nÃĐgative, inversÃĐe au dÃĐveloppement.

Le rÃĐsultat ÃĐtait juste une ÃĐmergence de grains photographiques, de tonalitÃĐs sombres, qui pouvaient sâapparenter directement à des radiographies de fragments de corps.

Le travail de photographie des vitrines de Paris a ÃĐtÃĐ fondateur. Puis, je me suis intÃĐressÃĐe à des lustres dans des magasins de luminaires. Je suis ensuite passÃĐe aux objets de cristal, agglomÃĐrÃĐs. Jâai choisi de photographier un seul objet qui remplit le format et se situe sur une limite de visibilitÃĐ de son contour, de sa forme afin de situer ce travail dans le champ de lâabstraction.

à lâÃĐpoque, je ne mâintÃĐressais pas à lâobjet mais à sa matiÃĻre. Elle avait cette capacitÃĐ Ã renvoyer la lumiÃĻre de maniÃĻre prÃĐgnante. Ces photographies ne sont pas rÃĐalisÃĐes en studio mais dans les magasins de verrerie. La mise en scÃĻne de ces objets dans leur boutique ÃĐtait parfaite par rapport à ce que je cherchais à obtenir. Ils ÃĐtaient ÃĐclairÃĐs avec de multiples petites ampoules, qui dÃĐcuplaient le caractÃĻre scintillant, luminescent de lâobjet.

Je cherchais à ÃĐtablir un rapport entre la figure et le fond de lâordre de la confusion. Le rÃĐsultat est une image monochrome, trÃĻs grise, peu contrastÃĐe, tirÃĐe sur un papier dâaspect mat, ce qui est paradoxal par rapport à la nature mÊme de lâobjet qui ÃĐtait au contraire trÃĻs brillant. La photographie avait alors un aspect proche du dessin au fusain, trÃĻs poudreux, mat et trÃĻs fermÃĐ.

Ensuite, jâai photographiÃĐ des plateaux dâargent ÃĐgalement dans leur boutique, suivant le mÊme processus. Ce qui mâimportait câÃĐtait de cadrer lâobjet de façon systÃĐmatique: le plateau dÃĐtermine le cadrage et les ÃĐlÃĐments du plateau remplissent le cadre.

La difficultÃĐ ÃĐtait dâÃĐvacuer mon propre reflet et toute sorte dâanecdotes dans les reflets eux-mÊmes. Pour y parvenir, je posais le plateau au sol. Ainsi, lâenvironnement ÃĐtait neutralisÃĐ par le sol qui provoquait des sortes dâaplats neutres dans lâargent. Je cherchais à obtenir une dÃĐmatÃĐrialisation de lâobjet, pour nâen donner que le spectre lumineux.

Ces photographies font 8×11 cm, alors que les images suivantes sont de grands formats: de 1 m x 80 cm à 1,60 x 1,25 m et sont dans un rapport au tableau, oÃđ lâobjet induit un face à face avec le spectateur.

La sÃĐrie des Miroirs vÃĐnitiens conclut mon travail sur les objets dÃĐcoratifs, dâapparat, dâexhibition: des objets destinÃĐs par nature à Être regardÃĐs.

Le phÃĐnomÃĻne de rÃĐflexion à lâinfini des miroirs les uns dans les autres mâa beaucoup intÃĐressÃĐe dans ces objets photographiÃĐs dans le showroom du dernier miroitier à Murano.

Face à ce phÃĐnomÃĻne dâun miroir reflÃĐtant une multitude dâautres miroirs, jây percevais une forme de mÃĐtaphore: un miroir qui ne reflÃĻte personne, que lui-mÊme, à lâinfini, jusquâà une forme dâabsurditÃĐ. Lâobjet ÃĐtait ÃĐgalement dÃĐmatÃĐrialisÃĐ, car la qualitÃĐ du verre faisait que, grÃĒce au passage en noir et blanc de la photographie, on ne percevait plus que sa luminescence, son spectre lumineux.

Le format de ces photographies (1 m x 80 cm) permet de voir lâimportance du traitement de la surface, ce qui est dâailleurs rÃĐcurrent dans mon travail. Lâobjet et le reflet dans lâobjet se situent sur un mÊme niveau de nettetÃĐ. Jâai rÃĐussi à obtenir cette ÃĐquivalence entre le contour de lâobjet et son reflet, grÃĒce à la profondeur de champ, qui est un outil trÃĻs important car il permet de rattraper lâÃĐcart provoquÃĐ par lâespace.

En 1997, jâai rÃĐalisÃĐ un travail, suite à une commande du musÃĐe de la dentelle de Calais qui mâa donnÃĐ carte blanche pour photographier sa collection. Jâai ÃĐtÃĐ trÃĻs attirÃĐe par ces grandes robes de dentelles conservÃĐes dans des boÃŪtes.

Sans construire de mise en scÃĻne, je me suis contentÃĐe dâouvrir les boÃŪtes et de choisir les plus belles robes. Jâai travaillÃĐ avec une chambre photographique qui mâa permis de redresser les perspectives des boÃŪtes pour avoir une vision non pas du dessus mais en biais.

Voir la profondeur de la boÃŪte provoque lâimpression que nous sommes nous-mÊmes presque à lâintÃĐrieur. Il est important dâimaginer ces images dans leur format rÃĐel: 2,50 x 1,20 m, format qui permet de rendre visible le travail de la dentelle.

Lâexposition au musÃĐe de Calais prÃĐsentait de grands fantÃīmes ou cercueils, oÃđ la robe sâapparentait à un corps. Lâeffet de prÃĐsence-absence ÃĐtait extrÊmement fort et liÃĐ au sujet lui-mÊme.

Jâai ensuite eu envie de photographier des objets opposÃĐs aux beaux objets photographiÃĐs auparavant. Jâai alors choisi dÃĐlibÃĐrÃĐment les carcasses de voitures, un objet repoussant, sorte de ruine moderne mais pour arriver à un rÃĐsultat quasiment similaire à ce que jâobtenais avec les miroirs de Venise.

Jâai obtenu cette forme dâÃĐquivalence grÃĒce à la lumiÃĻre du soleil qui frappait ces carcasses et qui exaltait tous les phÃĐnomÃĻnes lumineux liÃĐs au froissement de la tÃīle, aux pare-brise cassÃĐs, au fort contraste de la couleur sombre des voitures. Le redressement à la verticale de lâobjet provient du travail effectuÃĐ sur les robes au musÃĐe de Calais. On retrouve, ainsi, dans mon travail, une alchimie dâune sÃĐrie à lâautre.

Ce sujet mâa permis de me rapprocher de lâhumain, par un effet dâabsence, puisquâen voyant ces carcasses de voitures on pense nÃĐcessairement à leurs occupants qui ne sont plus là . Par cet effet dâabsence, les objets sont comme des chrysalides vides.

Ces photographies ont un caractÃĻre trÃĻs abstrait, proche de la sculpture. Je les ai rÃĐalisÃĐes dans les casses automobiles, par temps de grand soleil. Je demandais aux employÃĐs de dÃĐplacer les carcasses qui mâintÃĐressaient et de les positionner par rapport à la lumiÃĻre du soleil, dans un lieu dÃĐgagÃĐ afin de dÃĐcontextualiser lâobjet.

Je suis ensuite passÃĐe aux carcasses de viande. Le processus qui a motivÃĐ ce passage ÃĐtait le rapprochement vers lâhumain, en passant par des chemins dÃĐtournÃĐs. Ces morceaux de viande nous ramÃĻnent à notre propre corps, mais dans un effet dâentrelacs, dâabstraction et mÊme de mÃĐtamorphose des matiÃĻres, car le noir et blanc nous ÃĐloigne du cÃītÃĐ viande pour nous ramener vers un aspect trÃĻs modifiÃĐ de la matiÃĻre. Jâai rÃĐalisÃĐ cette sÃĐrie dans les chambres froides de Rungis. Pour mon travail en gÃĐnÃĐral je suis dans des lieux trÃĻs spÃĐcifiques oÃđ je dois dâabord me faire accepter. Mais lâimage ne dit rien du processus, elle nâest pas narrative.

Ensuite, pour la premiÃĻre fois, la figure humaine apparaÃŪt, simultanÃĐment à lâusage du fond blanc, qui me permet de dÃĐcouper la figure sur un fond trÃĻs neutre. Je retrouve tout de mÊme ce fort contraste entre zones dâombres et zones ÃĐclairÃĐes.

Cette sombre clartÃĐ se retrouve ici dans les limites dâun corps. Jâai photographiÃĐ ces spÃĐcimens lors de compÃĐtitions. Pour la premiÃĻre fois, jâai constituÃĐ un studio dans lequel jâai amenÃĐ une lumiÃĻre additionnelle, des flashs trÃĻs puissants car les lieux de ces compÃĐtitions ÃĐtaient trÃĻs glauques.

Jâai saisi ces culturistes aprÃĻs leur show dans la pause dite du ÂŦplus musclÃĐÂŧ, oÃđ tous les muscles sont bandÃĐs simultanÃĐment. Les corps sont à la limite de lâexplosion. MalgrÃĐ le protocole que jâai dÃŧ installer, mon travail garde sa spontanÃĐitÃĐ. Lâinstant de la photographie est unique. Jâai rÃĐalisÃĐ une exposition de ces photographies à lâÃĐcole des Beaux-Arts de Valenciennes. Elles mesurent 5m de haut par 3,60m. Il sâagissait dâune installation puisque ce ne sont pas des tirages photographiques mais des affiches.

On remarque que tu procÃĻdes par sÃĐrie. Ton travail en compte plus dâune vingtaine et chaque sÃĐrie comporte 7 à 8 images. Ce qui me frappe câest que tu passes de choses lÃĐgÃĻres, baroques, curieuses à quelque chose de trÃĻs charnel. Tu balaies des univers extrÊmement diffÃĐrents. RÃĐgis, comment se construit selon toi lâunitÃĐ de ce travail ?

RÃĐgis Durand. Je pense que les sujets sont appelÃĐs par la logique du travail. ValÃĐrie ne traite pas un sujet pour lui-mÊme mais cherche les sujets qui vont lui permettre dâexplorer lâidÃĐe quâelle poursuit.

Ce travail fonctionne par couples antinomiques, comme la sombre clartÃĐ, sorte dâoxymore baroque. Tout le travail de ValÃĐrie est construit autour de tensions entre les couples opposÃĐs. à la fois, le choix des objets est trÃĻs important, il est examinÃĐ en profondeur mais il est second par rapport à lâidÃĐe poursuivie par la photographe.

Depuis les premiers travaux jusquâaux culturistes, à travers des sujets trÃĻs diffÃĐrents les uns des autres, une ligne commune se dessine, qui est un travail autour de lâÃĐnergie.

Dans cette premiÃĻre partie du travail, ValÃĐrie est à la recherche de lâinterface entre le volume et la surface. La peau est à lâextÃĐrieur, elle recouvre le volume et en mÊme temps, elle est façonnÃĐe par lui. La peau subit la pression du volume et en mÊme temps elle le contient.

Une sorte de jeu sâinstalle entre une ÃĐnergie qui cherche à aller vers lâextÃĐrieur mais qui est maintenue par un mouvement de contention.

Cette idÃĐe est ÃĐvidente dans la sÃĐrie des culturistes, avec à la fois les muscles qui saillent et, en mÊme temps cet effort pour tenir cette masse avant quâelle ne se dÃĐfasse. De mÊme, pour les carcasses de voitures, ValÃĐrie saisit lâÃĐnergie cinÃĐtique du moment de lâaccident. Ce nâest pas lâapparence des tÃīles froissÃĐes mais plutÃīt quelque chose qui est de lâordre de lâÃĐnergie de lâimpact qui est saisi.

Si on les compare avec les photos de voitures accidentÃĐes dâOdermatt, qui photographiait la scÃĻne de lâaccident, sous la forme dâun constat de Police, celles de ValÃĐrie sont trÃĻs diffÃĐrentes, elle sâintÃĐresse plutÃīt à ce moment oÃđ quelque chose est à la fois masse et ÃĐnergie, intÃĐrieur et extÃĐrieur.

Sur la question du choix des sujets, le photographe Guillaume Lingre a ÃĐcrit, dans la revue Particules, que ValÃĐrie Belin ÃĐtait une photographe de sujet, par opposition à dâautres artistes qui ont ÂŦpour finalitÃĐ la photographie elle-mÊme, ni le sujet, ni un genre pictural, ni la dÃĐcorationÂŧ. Jâavais alors rÃĐpondu, dans un articule publiÃĐ par la revue, que le travail de ValÃĐrie Belin ne pouvait se rÃĐduire à une sÃĐrie de sujets.

Tout dâabord, la photographie sans sujet nâa pour moi aucun sens. Je pense que cette question du sujet ne peut sâenvisager que de maniÃĻre dialectique.

Les sujets de ValÃĐrie Belin sont importants, ils ne sont pas choisis par hasard. Ce nâest pas un travail documentaire mÊme si la description dâobjets qui en rÃĐsulte est passionnante en tant que telle.

Câest cette dimension dialectique qui mâintÃĐresse, cette tension constante qui rend lâobjet extrÊmement prÃĐsent mais qui est là dans le cadre dâune idÃĐe qui lâexcÃĻde.

ValÃĐrie Belin. En effet, mes sujets ne sont pas des sujets prÃĐtextes, ce sont des sujets qui sâimposent à moi parce quâils me permettent dâaborder des phÃĐnomÃĻnes rÃĐcurrents liÃĐs à lâidÃĐe du corps. On peut ainsi considÃĐrer les premiÃĻres photographies de verre comme les mÃĐtaphores directes dâun corps traversÃĐ par la lumiÃĻre, dâun corps transparent. Câest la matiÃĻre de cet objet qui lâemporte, au-delà de lâobjet lui-mÊme.

Plus jâavance dans le temps, plus les contrastes se durcissent, lâobjet se montre pour ce quâil est mais, nÃĐanmoins, il nâest quâun tremplin pour parler dâautre chose. Par exemple, les Body-builders, premiÃĻre figure humaine que jâai photographiÃĐe, sont de par la mÃĐtamorphose quâils imposent à leur corps la manifestation dâune absence à eux-mÊmes. Ces personnages mâintÃĐressent car ils reprÃĐsentent une forme dâaliÃĐnation et lâimage a soulignÃĐ cette forme dâabsence à eux-mÊmes.

Pour les MariÃĐes marocaines, jâai rÃĐalisÃĐ en travaillant, quâelles ÃĐtaient une version au fÃĐminin des Body-builders. Les muscles ÃĐtant remplacÃĐs par la robe, laquelle, Ã force dâornements, a un effet dâannulation du corps.

A cette ÃĐtape du travail, lâapparition du visage fÃĐminin nâest encore quâun des ÃĐlÃĐments du dÃĐcor de la robe, ce qui contribue à annuler la prÃĐsence corporelle. Jâai rÃĐalisÃĐ ces photographies en France et au Maroc oÃđ jâai travaillÃĐ en relation avec des nÃĐgafas qui organisent la fÊte du mariage pour les familles. Elles possÃĻdent et louent les robes aux mariÃĐes.

Je suis partie au Maroc, mais comme lâimage y est taboue, je nâai pu faire de photos dans les mariages. Jâai tout de mÊme ramenÃĐ deux images dont celle dâune robe typique de FÃĻs que je nâaurai jamais pu rÃĐaliser ailleurs. On retrouve des ÃĐlÃĐments ornementaux qui ÃĐtaient prÃĐsents dans les miroirs. Ainsi, des correspondances entre les sÃĐries apparaissent. Elles sont à la fois historiques et purement visuelles.

Jâai prÃĐsentÃĐ cette sÃĐrie dans une exposition à la galerie Xippas en 2002, avec des images de format 1,25m par 1,60 m de haut, donc plus grandes que nature.

Entre les sÃĐries, la logique est presque transparente, voire trop simple puisque aprÃĻs les robes, je suis passÃĐe aux visages. Je nâai alors gardÃĐ que le visage.

Dans cette nouvelle sÃĐrie sur les Transsexuels au dÃĐbut de leur mÃĐtamorphose, tout se cristallise sur la surface du visage, sans aucune profondeur dans lâimage. Il sâagissait pour moi de rÃĐaliser un effet de faux morphing avec des visages rÃĐels.

Pour ce travail, jâai contactÃĐ une association qui sâoccupe de transsexuels et en allant à leur assemblÃĐe gÃĐnÃĐrale jâai trouvÃĐ des modÃĻles. CâÃĐtait trÃĻs compliquÃĐ car ces gens sont mÃĐfiants, isolÃĐs. Jâai alors retrouvÃĐ des situations similaires à celles que Diane Arbus dÃĐcrit lorsquâelle parle de son travail. Dans ces grands formats, il faut imaginer que tous les dÃĐtails de la peau apparaissent.

En 2001, jâai rÃĐalisÃĐ trois sÃĐries de portraits. AprÃĻs la sÃĐrie sur les Transsexuels, jâai eu besoin de retrouver le noir dans lâimage, jâai donc naturellement cherchÃĐ des visages noirs.

Jâai recherchÃĐ des visages qui avaient une qualitÃĐ sculpturale et jâai trouvÃĐ que, curieusement, le visage des femmes sÃĐnÃĐgalaises avait cette qualitÃĐ. Elles ont une beautÃĐ trÃĻs particuliÃĻre, un visage trÃĻs plat, des yeux en amande trÃĻs blancs, une peau trÃĻs sombre, des traits trÃĻs rÃĐguliers et trÃĻs fins.

Jâai exagÃĐrÃĐ ces potentialitÃĐs pour les transformer en sculpture, en objet. LâidentitÃĐ est ÃĐgalement questionnÃĐe puisquâon en a une lecture quasiment culturelle.

Le troisiÃĻme versant de cette sÃĐrie de portrait est constituÃĐ de ces portraits de jeunes mannequins dÃĐbutantes. Elles sont à lâopposÃĐ de la maniÃĻre dont les mannequins sont photographiÃĐes habituellement, puisquâelles le sont de maniÃĻre frontale avec une lumiÃĻre plate, proche des photos dâidentitÃĐ, ce qui provoque un hiatus avec lâidÃĐe de sÃĐduction.

Cette sÃĐrie mâÃĐvoque lâidÃĐe de mutation. Ces jeunes filles se situaient dans un entre deux, entre lâadolescente et la mannequin.

AprÃĻs cette sÃĐrie de portraits, jâai souhaitÃĐ revenir à lâobjet. JâÃĐtais alors à New-York, aprÃĻs le 11 septembre oÃđ jâavais vu des morceaux de ferrailles ramenÃĐes de Ground ZÃĐro vers le New Jersey par camion. Ces morceaux de ferrailles ÃĐtaient recouverts de poussiÃĻre blanche et dans lâimagination, ils ÃĐtaient entremÊlÃĐs de chaire humaine. Je pense que mon travail sur les moteurs de voiture est un peu un exutoire de ce que jâavais ressenti à New-York.

Ces moteurs sâapparentent de maniÃĻre mÃĐtaphorique à des organes humains, à un cÅur que lâon aurait retirÃĐ du corps et que lâon aurait posÃĐ sur une table, comme une nature morte. Ce qui provoque un effet organique dans ces images ce sont tous ces tuyaux, ces durites.

Je suis ensuite revenue au portrait mais avec un objet. Jâai rÃĐalisÃĐ un travail sur ces mannequins de plastique trÃĻs rÃĐalistes oÃđ tout lâenjeu ÃĐtait dâÃĐvoquer lâhumain au travers dâun objet trÃĻs banal puisquâil sâagit des mannequins que lâon peut voir dans les boutiques.

Comme toujours les objets que je photographie nâont ni noblesse ni caractÃĻre artistique mais ils possÃĻdent de grandes qualitÃĐs dans leur fabrication. Le passage au noir et blanc joue à plein dans ce travail. Le point de vue choisi est le plus illusionniste pour que lâobjet suggÃĻre le vivant. La lumiÃĻre douce accentue lâeffet de modelÃĐ.

On retrouve cet effet de double focus: de loin on peut avoir lâillusion un instant quâil sâagit dâune vraie personne mais quand on sâapproche du tirage photographique, on voit trÃĻs nettement les coups de pinceaux de lâartiste qui a peint le maquillage, les yeux, les lÃĻvres. Ce qui ÃĐtait magique pour moi dans ce travail, câest que le vernis passÃĐ sur les yeux devenait avec la photo des larmes artificielles.

Cette sÃĐrie tÃĐmoigne de mon intÃĐrÊt pour lâhyperrÃĐalisme amÃĐricain.

Dâailleurs, mon fondement nâest pas du tout photographique puisque quand jâai commencÃĐ la photographie, je ne connaissais mÊme pas Walter Evans ni August Sander. Mais je connaissais bien lâart amÃĐricain et lâart baroque italien, qui sont mes fondements. Par ailleurs, je connaissais lâart minimal amÃĐricain, oÃđ lâexpÃĐrience du corps avait une grande importance et le pop-art. Warhol est lâune de mes principales rÃĐfÃĐrences, ainsi que tout ce qui en dÃĐcoule, notamment lâhyperrÃĐalisme.

Jâai le sentiment que cette sÃĐrie est emblÃĐmatique de ton travail. La question de lâabsence prÃĐsence, ce sentiment quâon a à faire à un objet connu qui, en mÊme temps, nous semble complÃĻtement ÃĐtranger sâexprime ici de façon ÃĐvidente. Tu as vraiment trouvÃĐ le sujet qui correspond à tes intentions.

ValÃĐrie Belin. Les mannequins en plastique que jâai utilisÃĐs proviennent du moulage de diffÃĐrentes parties de corps de vraies femmes, comme pour crÃĐer un Être parfait. Ils sont une sorte de synthÃĻse des enjeux qui constituent mon travail.

A la mÊme ÃĐpoque, jâai travaillÃĐ sur une commande du MusÃĐe dâArt Moderne au Luxembourg, sur les vitrines dÃĐsuÃĻtes de la ville qui avaient tout de mÊme un arrangement trÃĻs savant. On retrouve des mannequins et un univers trÃĻs organisÃĐ, avec lequel jâai jouÃĐ, notamment avec le reflet de lâextÃĐrieur dans le verre de la vitrine. Sur cette vitrine dâÃĐlectromÃĐnager, jâai travaillÃĐ sur la beautÃĐ du blanc et sur la surface. Il nây a aucune perception de la profondeur du magasin.

AprÃĻs les mannequins, je me suis tournÃĐ vers des Êtres vivants qui paradoxalement ont lâair totalement inanimÃĐs. Ma premiÃĻre intuition ÃĐtait de photographier des sosies: de Madonna, de Britney Spears, mais cela ne fonctionnait pas: on ne voyait pas lâicÃīne mais des gens.

TrÃĻs vite, jâai radicalisÃĐ mon choix et je me suis intÃĐressÃĐe aux sosies de Michael Jackson, qui, de par ses multiples mÃĐtamorphoses, est lui-mÊme un sosie. Par ce dÃĐsir dâÊtre quelquâun dâautre, il est trÃĻs proche des body-builders. Je questionne à la fois lâidentitÃĐ et la ressemblance puisquâils ressemblent tous à leur modÃĻle qui est Michael Jackson, lequel, comme il ne ressemble plus à rien, permet ce phÃĐnomÃĻne de ressemblance. En plus, je retrouvais ce travail de la peinture sur le visage, comme pour les mannequins. Un phÃĐnomÃĻne nouveau est introduit dans mon travail: la dimension grotesque de ces sujets.

Je nâai gardÃĐ que le masque, jâai enlevÃĐ le costume de Michael Jackson et jâai photographiÃĐ des masques qui appartiennent tous à la maison CÃĐsar qui faisait de trÃĻs beaux masques souples qui ont une qualitÃĐ de ressemblance trÃĻs forte.

Câest comme si, une fois encore, je voulais que les objets sâincarnent, deviennent presque vivants. AprÃĻs les masques, jâai rÃĐalisÃĐ des photographies de paquets de chips, parce que jâavais besoin dâÃĐtablir une rupture assez forte avec des sujets qui devenaient un peu obsessionnels. Jâai donc choisi un objet trÃĻs formaliste pour rÃĐaliser un travail centrÃĐ sur deux ÃĐlÃĐments: le passage en noir et blanc dâobjets trÃĻs colorÃĐs, et lâagrandissement qui leur confÃĻre un statut dâaffiche. La filiation avec lâart hyperrÃĐaliste et Pop est trÃĻs forte. On retrouve, comme pour les carcasses de voitures, cet effet de froissement du papier.

En 2005, commence une pÃĐriode plus austÃĻre. Je me suis intÃĐressÃĐe aux dÃĐchets issus de notre sociÃĐtÃĐ de consommation et jâai photographiÃĐ des palettes de dÃĐchets informatiques dans une usine de recyclage. Je nâai pas composÃĐ ces entassements, ils sont photographiÃĐs tels que je les ai trouvÃĐs. Ces photographies jouent sur le rendu du dÃĐtail, sur la rÃĐpÃĐtition des modules dans lâimage et sâapparentent à des vanitÃĐs. Elles peuvent ÃĐgalement Être perçues comme un jeu formel pur.

Ensuite, jâai fait deux photos de coffre-fort, sortes dâhommage à la sculpture minimale, toujours dans le contexte du dÃĐchet. On voit dâabord le dessin dâun cube, donc une mise à plat du volume, puis la graphie noire et blanche qui provient des attaques de la pelle mÃĐtallique qui dÃĐplace les objets au sein de la ferraillerie oÃđ je les ai photographiÃĐs. Il sâagit ÃĐgalement dâune vanitÃĐ au sens oÃđ ces traces montrent le caractÃĻre indestructible de ces objets.

Ensuite, jâai voulu revenir à quelque chose de plus vivant, de moins sec. Jâai donc eu envie de revenir au portrait mais pour le rÃĐenvisager, jâai voulu un changement dâoutil et de technique radical. Jâai donc choisi le travail en couleur avec une lumiÃĻre trÃĻs ponctuelle, trÃĻs forte dirigÃĐe sur mon modÃĻle. Il sâagit de jeunes mannequins, mais grÃĒce à la couleur et à la lumiÃĻre, ils basculent vers autre chose que les prÃĐcÃĐdentes photographies de mannequins pour lesquelles jâavais un point de vue anthropomÃĐtrique, frontal oÃđ le grain de la peau se voyait. Lâusage de la couleur, du fond noir, provoque un effet dâirrÃĐalitÃĐ qui fait basculer la photographie du cÃītÃĐ des images. Elles ÃĐvoquent les avatars des jeux vidÃĐos.

Ensuite, jâai photographiÃĐ des gens de la rue. Je me suis donc postÃĐe à ChÃĒtelet-les-Halles oÃđ jâai ÃĐtÃĐ fascinÃĐe par lâarrangement des jeunes filles, leur panoplie dâaccessoires et la correspondance entre leurs vÊtements, leurs cheveux, leurs lentilles et bijoux. Jâai alors recherchÃĐ des jeunes filles black ou mÃĐtisses avec un look trÃĻs travaillÃĐ. Cette sÃĐrie est trÃĻs opposÃĐe à celle des mannequins, car ici le vÊtement a beaucoup dâimportance. Ce sont les artifices, les accessoires qui font lâimage.

RÃĐgis, pourquoi cherches-tu toujours, de texte en texte, Ã approfondir le travail de ValÃĐrie ?

RÃĐgis Durand. Par son travail, elle ouvre la boÃŪte de pandore. Elle pose la question de lâoriginal, de la copie, de la ressemblance, du simulacre, de lâartifice, du dÃĐguisement, de lâornement. Pour revenir à la question de la photographie, jâai eu lâhonneur de prÃĐsenter le travail de ValÃĐrie Belin pour le Prix Marcel Duchamp et je voulais citer une remarque dâAdorno, essentielle pour notre sujet : ÂŦ il nây a que là oÃđ sâaccomplissent les lÃĐgitimitÃĐs techniques, quâil est possible de juger si une Åuvre dâart a un sens ou non Âŧ. Pour le jury du Prix, jâavais alors traduit cette phrase dans mon propre langage ainsi : les Åuvres fortes sont celles qui accomplissent parfaitement les possibilitÃĐs du mÃĐdium dans lequel elles sâexpriment et qui, en mÊme temps rÃĐsistent à la logique de ce mÃĐdium, le mettent en situation de paradoxe ou de dÃĐsÃĐquilibre.

Je pense quâun des enjeux du travail de ValÃĐrie Belin est ce jeu autour du mÃĐdium. La diffÃĐrence entre les mannequins de vitrines et les modÃĻles est une histoire de grain, qui est liÃĐ Ã la façon dont la peau prend la lumiÃĻre. Il en est de mÊme pour sa façon dâutiliser la densitÃĐ des noir et blanc, la saturation ou non des couleurs, le contraste. Elle va jusquâau bout des possibilitÃĐs du medium.

Peux-tu nous parler de la technique photographique en elle-mÊme, comment elle fonctionne et quels rÃĐsultats elle permet dâobtenir?

RÃĐgis Durand. MalgrÃĐ les grands formats, le travail de ValÃĐrie Belin nâest pas dans une logique de tableau mais dans une logique dâÃĐchelle qui est en relation avec un objet particulier. La dimension des photos est importante car elle permet de voir tous les dÃĐtails, les ÃĐlÃĐments qui constituent le sujet.

En ce qui concerne la profondeur de champ, les paquets de chips ne peuvent se comprendre si ValÃĐrie nâexplique pas comment elle fait. Les paquets de chips sont entiers, ils ne sont pas ouverts, Ils ont donc un volume. Elle les photographie en couleur mais ils sont tirÃĐs en noir et blanc.

La prÃĐcision de la chambre est telle quâon arrive à voir en transparence les textes imprimÃĐs sur lâemballage, ce qui fait que le produit est aplati par la photo. On obtient une sorte dâaffiche et câest cette technique photographique qui le permet.

Les portraits posent la question de la reprÃĐsentation du vivant aujourdâhui qui est en permanence traversÃĐ par lâincertitude concernant lâidentitÃĐ des hommes et des femmes: je pense aux perspectives ouvertes par le clonage, par la mÃĐdecine, aux possibilitÃĐs offertes par la chirurgie. Est-ce que le travail de ValÃĐrie Belin ne fait pas un peu ÃĐcho à cette instabilitÃĐ de la notion de vivant aujourdâhui?

RÃĐgis Durand. La notion de ressemblance est effectivement brouillÃĐe par les possibilitÃĐs techniques, mais aussi par les avatars qui existent dans des univers virtuels. Cette notion dâavatar vient contaminer la notion de vivant et est au cÅur de la rÃĐflexion de ValÃĐrie sur le vivant: quâest-ce aujourdâhui alors que nous sommes dans une exploration trÃĻs fine entre le clonage, la procrÃĐation assistÃĐe, etc.

Finalement cette notion de vivant que lâon croyait claire se trouble. Le travail de ValÃĐrie Belin est habitÃĐ par ces zones dâincertitudes, dâinterrogation. Câest pour cette raison que je le trouve trÃĻs stimulant intellectuellement. Son travail est une pensÃĐe sur le vivant, sur lâidentitÃĐ qui se dÃĐploie dans le monde depuis une dizaine dâannÃĐes.

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram