«Twice Told Tales» (histoire racontée deux fois, pourrait-on traduire) s’intéresse à la narration, comme son nom l’indique, aux œuvres qui se déploient en séquences, dans le récit tout d’abord, puis dans le récit du récit. Elle situe également son propos dans une phase réflexive, quand l’œuvre montre peu mais parle beaucoup.

Dora Garcia en est l’exemple le plus évident. Son installation suspend l’attention du spectateur sur une pièce blanche quasiment vide, si ce n’est la présence d’une chaise et d’une bande sonore (Twicetellingaboutfilm). La voix reprend l’histoire du Film de Samuel Beckett, lui-même envisagé comme une réflexion sur le cinéma. Double mise en abîme donc. Celle que Beckett met en scène dans son film. Celle que Dora Garcia exerce sur l’interprétation de Beckett et qu’elle livre à la sagacité du spectateur. Comment exprimer l’image par l’absence d’image ? Dora Garcia y répond en superposant des niveaux de lecture qui oblige le spectateur à mettre en regard plusieurs expériences de narration, tant physiques que mentales.

L’œuvre fait le commentaire. Elle s’appuie chez Dora Garcia sur la force littéraire et burlesque de Beckett. De son côté, Benoît Maire convoque Nietzsche renversant son Crépuscule des idoles en Crépuscule des copistes. Il fait défiler d’ennuyeux clichés occupés au premier plan par la pancarte «Le crépuscule des copistes». Plus qu’un jeu de langage et qu’une perche lancée vers le maître allemand, Benoît Maire jette un regard contrarié et grinçant sur le paysage de la pensée contemporaine, plus occupée semble-t-il à manier les redites qu’à les congédier, ou à défaut, les manœuvrer.

La référence au passé est une forme de discours que l’on retrouve chez d’autres artistes de l’exposition. Comme si celle-ci se faisait pressante et prompt à cerner des attitudes contemporaines.

Pour Ryan Gander, l’empreinte est cette ultime survivance de l’histoire (The Floor Was in the Shade). Encore une fois, une histoire à double détente. Dans l’œuvre qu’il accroche ici, littéralement un panneau de liège sur lequel on punaise des feuilles, l’Anglais s’intéresse non seulement à l’objet et à l’évocation discrète qu’il peut faire de la modernité, du monde de l’entreprise et d’une certaine forme d’organisation souveraine.

Mais aussi à son statut de ready-made, pastiche réussi de l’abstraction géométrique si on le déplace dans l’aire artistique. Les indications supplémentaires de Ryan Gander pourrait même faire penser à du Filliou : « Panneau de bois ayant autrefois présenté des notes sur le mythe du cancer du béton ».

L’incursion de Ryan Gander dans la rhétorique de l’hommage peut être associé à celle d’Aurélien Froment, bien que celui-ci s’appuie avant tout sur le jeu de langage. Sur une étagère, il dispose des livres ayant la particularité d’accomplir un récit sans rupture grâce à l’enchaînement des titres (De L’île à hélice à Ellis Island). A la lecture, le dernier mot du précédent est repris par son suivant jusqu’à former une boucle à la manière d’un palindrome oulipien. Le double, encore et toujours.

Les références qui s’enchaînent ou se superposent, une narration qui s’intercale dans une autre ou entre plusieurs. Les interstices ainsi créées favorisent immanquablement une lecture singulière et vagabonde. Les transversales qu’accomplissent Denicolaï et Provoost dans leurs dessins, passant d’un original à l’accumulation de la copie ; celles moins triviales des films et dessins d’Isabelle Cornaro qui verse dans l’onirisme et le minimalisme une entreprise de désignation des formes de violence et d’autorité entrent dans le même dessein.

Toute l’exposition concoure à décloisonner la narration traditionnelle et faire chuter les a priori d’une minimalisme aride. Ce qui, somme toute, n’est pas la moindre des aventures.

Isabelle Cornaro

— Everything left is mine, 2005, vidéo.

Dora Garcia

— Twicetellingaboutfilm, 2007. Enregistrement audio et lettres adhésives.

Aurélien Froment

— De L’île à hélice à Ellis Island (réplique), 2007, Installation.

Falke Pisano

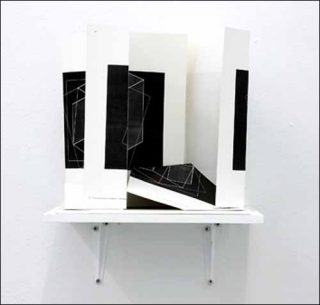

— Object of transformation, 2007. Papier plié.

Simona Denicolai & Ivo Provoost

— Distributeur de photocopies, 2007. Installation.

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram