Il y aurait un peu de Flaubert dans cet album aussi intrigant quâattachant. Des moments sans grÃĒce particuliÃĻre, rÃĐalistes, seraient donnÃĐs à voir, des instants oÃđ une lente dÃĐchÃĐance est à lâÅuvre, comme dans Madame Bovary.

Il y aurait un peu de Normandie â et ce nâest pas une offense faite à lâauteur breton de Roazhon (Rennes en breton) â à travers ce couple qui se repaÃŪt de lâindÃĐcision du ÂŦ pâtÊt ben quâoui, pâtÊt ben quânon Âŧ, incapable de se sÃĐparer, par habitude, par tendresse mais fanÃĐe.

Il y aurait cette difficultÃĐ surmontÃĐe haut la main à montrer la vacuitÃĐ du quotidien dans la vie amoureuse du couple. ÂŦ A quoi bon ? Âŧ, semblent exprimer les deux personnages, sans un mot, seulement à travers leurs gestes et leur attitude.

Deux parties distinctes composent ce rÃĐcit ramassÃĐ. La vie avec lui et la vie sans lui. Dâune part, la tentative de lutter contre le quotidien de la vie à deux. Dâautre part, une fÊte arrosÃĐe et dansante dans un appartement. Deux instantanÃĐs rÃĐvÃĐlateurs en quelque sorte, qui font la part belle au silence, au repli sur soi. Lâhomme et la femme vivent une histoire dâamour quâon devine sâeffriter. Chacun habite chez soi. Ils ne partagent pas tout, par prÃĐcaution sans doute.

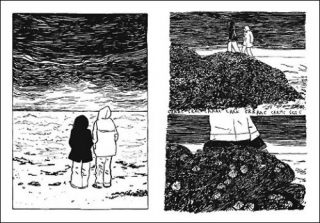

Dans la premiÃĻre partie, la plus riche sur le plan ÃĐmotionnel, aprÃĻs une soirÃĐe passÃĐe chez elle, lâhomme nâaspire quâà Être seul, chez lui. Au cours du rÃĐcit, à chaque fois quâils se trouvent ÃĐloignÃĐs lâun de lâautre, ils pensent au comportement de lâautre, à ces moments au cours desquels ils nâauront pas ÃĐtÃĐ capables de parvenir à une plÃĐnitude. Alors ils essayent à nouveau, ils se forcent. En partant quelques jours au bord de la mer, dans la maison familiale, ils veulent faire en sorte que lâamour soit leur seul guide. En vain. Lâenvironnement, les objets du quotidien, le climat, la pluie prennent le dessus. Des Berniques dirait alors lâhistoire dâun couple accaparÃĐ, envahi par lâextÃĐrioritÃĐ. Ils ne vont pas agissant mais subissant, impuissants, incapables de faire jaillir lâÃĐtincelle dâun amour ardent, et inaptes à forger lâunitÃĐ et lâharmonie dâun vrai couple. Tout devrait Être à leur service pour cÃĐlÃĐbrer leur passion, ce nâest pas le cas. Lâamour nâest plus un aiguillon de vie mais un fardeau. Alors, les sentiments sâappesantissent de plus en plus, aussi bas et lourds quâun ciel spleenÃĐtique.

Lâun des passages les plus forts se situe dans cette maison humide. Lui finit de sâabÃŪmer devant la tÃĐlÃĐ tandis quâelle monte dans la chambre. Là , dans une pÃĐnombre ÃĐpaisse, faite dâune trame encore humide à lâencre trÃĻs noire, dont seul SÃĐbastien Lumineau semble avoir le secret, dans cette pÃĐnombre magnifiquement rendue par un effet quasi mobile du trait, elle retrouve un carnet secret avec à lâintÃĐrieur, de petits morceaux de papiers vierges pliÃĐs en quatre. Ces feuillets attendent sagement que la flamme dâune bougie rÃĐvÃĻle lâencre sympathique, le citron ou le vinaigre secs, à moins que ce ne soit la source assÃĐchÃĐe de lâenfance. (Les cases qui montrent lâeffet de la bougie sur le papier sont une expÃĐrience visuelle aussi forte que celle rÃĐelle).

Une fois le dessin rÃĐvÃĐlÃĐ, aucun ÃĐmoi, aucun ÃĐlan chez la jeune femme, juste une grimace. Comme si ce qui constituait le noyau dur de ses croyances dâenfant, cette petite bouÃĐe de sauvetage pour adulte en plein doute, sâÃĐtait consumÃĐe aussi aisÃĐment que le papier jauni. Sa prise de conscience dâÊtre entrÃĐe dans lâÃĒge adulte sâaccompagne dâun dÃĐsenchantement qui balaye tout, mÊme lâÃĐmerveillement de lâenfance. Savoir sâamuser dâun rien, câest bien fini. Place à lâennui à prÃĐsent.

Cette sÃĐquence du livre contient le silence le plus profond et le plus pur, le vrai miroir du personnage fÃĐminin. Et câest toute la rÃĐussite et la force du peintre du quotidien maussade quâest Lumineau puisquâil magnifie par ces cases dâune rare intensitÃĐ, le terme de ÂŦ bande dessinÃĐe Âŧ. Rien dâautre nâest utile au lecteur pour comprendre le personnage fÃĐminin que ces lumineux silences dans la nuit, ces minuscules craquements de lâÊtre qui sculptent une vie. Ce silence offre au lecteur une libertÃĐ dâinterprÃĐtation ÂŦ inouÃŊe Âŧ. Et cette derniÃĻre peut dâailleurs sâavÃĐrer aussi bavarde que sont taciturnes les personnagesâĶ

Des Berniques montre ainsi de façon aiguÃŦ lâimpossibilitÃĐ Ã communiquer au sein du couple. Parler sâavÃĻre alors non seulement superflu mais aussi inefficace. La parole est stÃĐrile. LâÃĐchange, infructueux.

Pourtant, tout au long de lâalbum, la fraÃŪcheur mÃĐlancolique des situations sÃĐduit à chaque fois. Tout pourrait devenir joyeux, lÃĐger, mais une sorte de bourdon empesÃĐ du quotidien virevolte fatalement dâelle à lui. Ils sont tout deux dans lâexpectative dâun incident, dâun hasard, dâune pÃĐripÃĐtie favorable, mais qui nâadviendra plus.

Dans la seconde partie, une seule scÃĻne : une soirÃĐe dansante dans un appartement. Cette fÊte est rendue par une fragmentation du temps en micro-instants â qui sont autant de petites cases carrÃĐes – mais avec une bande-son continue. Les lourds silences de la premiÃĻre partie contrastent avec la musique ambiante poussÃĐe à fond de cette deuxiÃĻme partie. Quand la jeune femme croise des connaissances, le dialogue avorte, une fois de plus. La musique couvre tout, ÃĐtouffe les mots. La jeune femme, seule à prÃĐsent, agit. Elle fume, boit, pas assez peut-Être, elle se cogne la tÊte, reçoit une tache sur sa robe, cherche un truc dans le frigo, mais rien de plus ne se passe. Une fÊte nâest pas toujours exceptionnelle, surtout quand on nây cause avec personne. La jeune femme, trÃĻs en dehors du cÅur de la fÊte, nâaspire quâà ÃĐchapper au vacarme ambiant, quâà sâoublier dans le silence dâelle-mÊme.

Elle se retrouve assise sur son lit, rongÃĐe par le spleen et le doute. Peut-Être est-ce dernier qui construit le mieux les individus ?

— SÃĐbastien Lumineau, Des Berniques, 2010. Editions CornÃĐlius. Noir et Blanc. 96p.

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram