Interview

De Valerie Belin

Par Pierre-Ãvariste Douaire

Pierre-Ãvariste Douaire. Jâai toujours considÃĐrÃĐ votre travail comme interrogeant les apparences. Vous interrogez de façon profonde la superficialitÃĐ des choses et des Êtres.

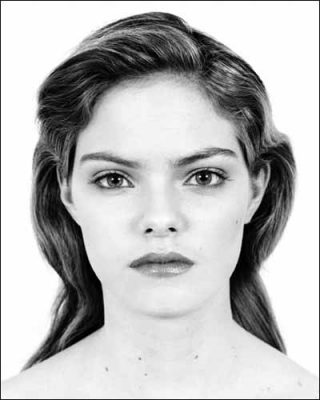

ValÃĐrie Belin. Depuis le dÃĐbut je me suis attachÃĐe à la surface des choses et mÊme lorsquâil sâagissait dâun visage je mâintÃĐressais avant tout à sa surface. Ce qui se manifeste à la surface des choses est essentiel. Cette surface nâest pas montrÃĐe juste dans un but superficiel ou dÃĐcoratif.

Pour moi, vous Êtes une photographe de la nature morte, mÊme dans vos portraits.

Je ne sais pas si on peut employer ce mot qui appartient à une tradition picturale et à lâhistoire de lâart, mais, de par ma proximitÃĐ aux processus, aux modes photographiques, il y a un arrÊt du temps, une pÃĐtrification du temps, de la vision et des choses. Par exemple, avec la sÃĐrie des ÂŦ Voitures accidentÃĐes Âŧ, ce qui mâa intÃĐressÃĐ câest quâelles ÃĐtaient dÃĐjà une premiÃĻre fois pÃĐtrifiÃĐes par le choc de lâaccident et une deuxiÃĻme fois par la photographie. En cela, on peut parler de nature morte. MÊme les Êtres vivants sont pris dans un entre-deux, ils sont entre lâanimÃĐ et lâinerte. Le rÃĐel dans mon travail est monumentalisÃĐ, il devient comme une sculpture, je ne suis pas du tout dans lâenregistrement dâun flux, dans lâimage-mouvement.

Dâailleurs vos sÃĐries se limitent à quelques clichÃĐs seulement.

Ce sont des sÃĐries assez limitÃĐes, les images sont toujours hors du temps, hors des narrations. Le temps ici est comme arrÊtÃĐ. Le fait quâil y ait peu dâimages mais nÃĐanmoins des sÃĐries, est une façon dâappuyer la dÃĐmonstration, de rendre plus visible le processus qui se passe dans une image. Câest presque une variation sur un motif.

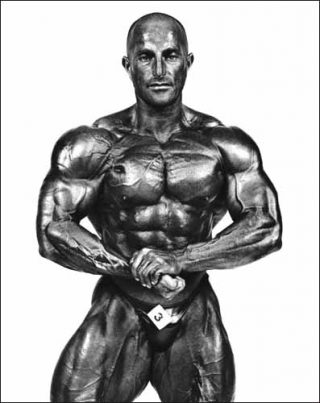

Vous nâÊtes pas en dehors du temps, vos images nous parlent de notre sociÃĐtÃĐ et du culte quâelle rend au corps, que ce soit la sÃĐrie ÂŦ Bodybuilders Âŧ ou celle des ÂŦ Jeunes mariÃĐes marocaines Âŧ.

Les Êtres ou les choses que je choisis de photographier nous concernent, en tout cas me concernent. Le traitement photographique que jâadopte dÃĐcontextualise les choses: on ne voit pas les prÃĐparatifs du mariage, le concours de bodybuilding, lâentrepÃīt oÃđ sont stockÃĐs les mannequins que je photographie. On est plus du cÃītÃĐ de lâicÃīne que de lâenregistrement. Câest par cette dÃĐcontextualisation que les images deviennent hors du temps et quâelles se rapprochent plus de lâicÃīne que du document.

Vous parlez souvent dâart minimal pour vos photos, alors que je les vois Pop. Plus exactement, elles me rappellent Warhol avec ses Car Disasters, ses sÃĐrigraphies argentÃĐes ou les icÃīnes que sont les Marilyn.

Je suis complÃĻtement dâaccord avec ce rapprochement avec Warhol. Bien sÃŧr. Parce que dâabord il ne reste plus que lâobjet. Il nây a plus que lâobjet. On peut dire que chez lui câest le sujet qui fait la photo, ça fonctionne comme ça chez lui. Mais quand je dis ÂŦ minimal Âŧ, câest plutÃīt dans le traitement de lâimage, il y a une espÃĻce de minimalisme dans lâimage. Jâai envie dâune impression immÃĐdiate, au premier abord, qui peut se complexifier par la suite.

JâÃĐtais restÃĐ dans une acception dâune photo sans qualitÃĐs.

Alors là non, je ne suis effectivement pas du tout dans cette dÃĐfinition de la photographie.

Vous ne faites pas des photos dâidentitÃĐ mais des photos sur lâidentitÃĐ, avec toujours le souci de faire une photo avec une touche qui vous est propre.

Je ne me situe pas du tout dans la situation dâun observateur, je dis souvent que je suis au centre de mes images, câest peut-Être pour ça que lâon reconnaÃŪt mon travail. Je ne propose jamais des sujets-prÃĐtextes, mais toujours des choses que je ressens et que je veux transmettre. Il y a une sorte de constance dans le choix des objets et dans le traitement que je leur inflige : cette espÃĻce dâappropriation que jâopÃĻre sur eux. Dans ces photographies, un effet de prÃĐsence est liÃĐ avec un effet dâabsence, lâun ne marche pas sans lâautre. La surface est importante, comme vous disiez, mais lâimage aussi. Ce qui importe pour moi, est que la photographie soit là , quâelle sâimpose dans sa matÃĐrialitÃĐ.

Chez vous les grands tirages ne sont pas usurpÃĐs, ils ont du sens.

La photographie mâintÃĐresse dans toutes ses dimensions et notamment dans ses dimensions dâobjet photographique. La qualitÃĐ dâun grain, de la lumiÃĻre et de lâeffet quâelle produit au final sont des ÃĐlÃĐments sur lesquels je travaille ÃĐnormÃĐment. Mon travail nâest presque que cela, comme un peintre pourrait le faire avec sa peinture. Dans mon rapport au minimal, je pense à un peintre comme Ryman qui nâest prÃĐoccupÃĐ que par le blanc et la façon dont on lâÃĐtale sur la toile et les effets quâil produit. Jâai une façon de travailler la photo qui est de cet ordre là . Câest relativement peu courant, ÃĐnormÃĐment de personnes utilisent maintenant la photo, mais pas de cette maniÃĻre-là .

Vous rester à la surface, vous ÃĐcumez les peaux, vous Êtes dans lâinframince, vous rester à la lisiÃĻre, mais pÃĐnÃĐtrez profondÃĐment votre sujet.

Au dÃĐbut je me suis attachÃĐe à photographier uniquement des objets, pas du tout des Êtres, et en plus des objets dâapparat â des cristaux, des miroirs, des plateaux dâargent, etc. A cette ÃĐpoque tout fonctionnait de façon mÃĐtaphorique, ces objets ÃĐtaient presque comme un substitut dâÊtre. Au-delà de ça, ce nâÃĐtait pas tellement des photos dâobjets que je voulais mais des photos du spectre lumineux de ces objets. Il y a une dÃĐsincarnation totales des objets qui fait que lâon ÃĐchappe à lâaspect anecdotique que pourrait avoir ce type de photographie. Dans les premiÃĻres photos dâargenterie on a lâimpression dâÊtre devant un nÃĐgatif, on ne sait plus si câest un nÃĐgatif ou un positif tellement lâobjet a ÃĐtÃĐ dÃĐsincarnÃĐ, vidÃĐ de tous les reflets anecdotiques. Dans les miroirs on voit lâensemble comme une radiographie de lâobjet.

Par contre dans les ÂŦ Acteurs Âŧ vous avez utilisÃĐ de la couleur.

La couleur sâest imposÃĐe dans cette sÃĐrie, car elle ÃĐtait destinÃĐe à Être montrÃĐe dans le ChÃĒteau dâAzay-le-Rideau à lâintÃĐrieur de caissons lumineux. Pour moi, câÃĐtait comme une ÃĐvidence dâutiliser la couleur dans ce contexte. Jâavais rÃĐflÃĐchi au lieu en termes dâinstallation plutÃīt que dâobjet photographique. Il y avait un jeu avec le dÃĐcor du chÃĒteau, un contrepoint de lumiÃĻre. Par contre les ÂŦ Chips Âŧ ont ÃĐtÃĐ photographiÃĐes en ektachrome couleur, à la chambre 20 x 25 cm, parce que je voulais obtenir un noir et blanc impossible à obtenir en prise de vue noir et blanc. Le passage par Photoshop mâa permis de dÃĐnaturer les couleurs originales pour avoir des gris et des noirs que je nâaurais pas pu avoir autrement. Tout cela est de la cuisine, mais maintenant la question de la couleur peut se poser pour moi. Jusquâà prÃĐsent le noir et blanc ÃĐtait tellement ÃĐvident quâil sâimposait de lui-mÊme sans mÊme que le ne me pose la question de la couleur. La mÃĐtamorphose que jâopÃĻre sur les objets avec la photo est vraiment liÃĐe au matÃĐriau photographique qui se confond depuis les origines avec le noir et blanc. La couleur montre de la couleur avant de montrer de la matÃĐrialitÃĐ, de la lumiÃĻre, de la transparence. La couleur des objets nâÃĐtait pas une dimension que je voulais interroger dans mon processus, alors que leur matÃĐrialitÃĐ, le grain de la peau, la lumiÃĻre, ÃĐtaient essentiels dans mon travail, voilà pourquoi le noir et blanc sâest imposÃĐ Ã moi. Toutefois mon travail est en perpÃĐtuel ÃĐvolution. Pourquoi pas, un jour, donner de lâimportance à la couleur, voire la travailler dâune maniÃĻre luministe ou monochrome.

Votre derniÃĻre sÃĐrie ÂŦ Chips Âŧ nâest pas sans ÃĐvoquer Warhol encore une fois, mÊme attirance pour la marque et pour ce qui brille.

Les paquets de chips dÃĐcoulent des ÂŦ Sosies Âŧ de Michael Jackson, des ÂŦ Masques Âŧ, des objets comme cela, vernaculaires, sans noblesse apparente mais non pas sans qualitÃĐs. Mon travail est toujours trÃĻs pragmatique, et un jour, dans une errance, je suis tombÃĐe sur ces objets qui mâont interpellÃĐe avec leurs qualitÃĐs quasi-picturales et physiques. Au-delà du contenu, quand on voit les photos on ne sait plus trÃĻs bien de quoi il sâagit tellement la mÃĐtamorphose est opÃĐrante. Les chips en soi ne sont pas trÃĻs intÃĐressantes, mais elles sont sans qualitÃĐ et ça, par contre, ça mâintÃĐresse. Cet objet de consommation courante ÃĐtait intÃĐressant à transformer en quasi monochrome, ça mâintÃĐressait de faire ce basculement comme jâavais pu le faire avec les objets kitsch de Venise, des annÃĐes auparavant. Ce qui est important pour moi, câest que ces paquets avaient des qualitÃĐs particuliÃĻres, à la fois ils ÃĐtaient grands et trÃĻs colorÃĐs avec des graphismes trÃĻs exubÃĐrants et relativement plats en volume. En photographie, en agrandissant le paquet et en supprimant la couleur, on arrive à une qualitÃĐ plane rÃĐelle. On passe dâun format petit à la taille dâune affiche, et ceci nâest possible que grÃĒce aux qualitÃĐs de lâobjet, on ne peut pas rajouter ces qualitÃĐ aprÃĻs coup. Dâune façon gÃĐnÃĐrale je vais toujours à lâessence de lâobjet, mais toujours en exagÃĐrant ses potentialitÃĐs grÃĒce à la photo.

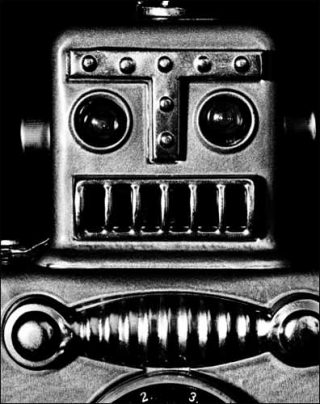

Toutes vos sÃĐries sont des masques, pourquoi le redire si simplement avec les ÂŦ Masques Âŧ ?

LâidÃĐe de masque est prÃĐsente depuis que je photographie des visages. Ce qui mâintÃĐressait dans les ÂŦ Masques Âŧ, câÃĐtait lâaspect grotesque. Je nâavais jamais pu travailler cet aspect auparavant. Quelque part ils font peur.

Un peu comme les ÂŦ Sosies Âŧ de Michael Jackson qui font froid dans le dos.

Câest un prolongement direct de cette sÃĐrie, sauf quâil ne reste plus que le masque, il nây a plus le corps. Câest assez radical, plus brutal que dâautres sÃĐries. NÃĐanmoins, je trouve que câest un travail assez spÃĐcifique qui peut ÃĐclairer dâautres travaux de façon rÃĐtrospective, je le revendique complÃĻtement et je lâaime beaucoup. Je nâavais pas envie dâinterroger le masque en gÃĐnÃĐral mais plutÃīt ce type de parure grotesque, fausse et monstrueuse. Je voulais interroger ces trois thÃĻmes qui sont prÃĐsents mais diffus dans dâautres travaux. Un climat gÃĐnÃĐral, un cynisme ambiant pendant la seconde guerre dâIrak, mâa poussÃĐ Ã mâintÃĐresser à ces thÃĻmes. Mais, en mÊme temps, ce climat nâexplique pas à lui seul lâÃĐmergence de ces thÃĻmes.

Vous travaillez sur quel genre de sÃĐrie actuellement ?

Pour lâinstant je ne peux pas tellement mâengager à en parler… mais probablement des portraits… des objets aussi, les deux de front.

ValÃĐrie Belin expose ses travaux à la galerie Xippas jusquâau 19 fÃĐvrier 2005. Lire lâarticle sur lâexposition de ValÃĐrie Belin

Lien

ValÃĐrie Belin

perso.wanadoo.fr/valeriebelin/

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram