Un espace vide. Un espace déceptif. Première impression que livre le couvent des Cordeliers aménagé par et pour l’artiste Rirkrit Tiravanija, artiste né à Buenos-Aires en 1961.

On attend une rétrospective (telle qu’annoncée dans le sous-titre de l’exposition) et on ne voit que son absence, rendue visible par la seule présence des titres de certaines des installations-performances de l’artiste, titres inscrits sur les cimaises et reconstituant d’une manière chronologique traditionnelle son parcours depuis 1989. Et, nous annonce la seconde partie du sous-titre de l’exposition, « Tomorrow Is Another Day », demain est un autre jour, l’espace pourrait se remplir dans un futur incertain.

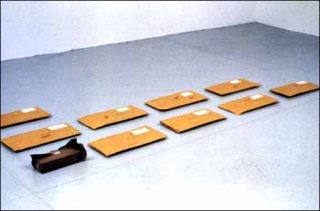

Pas d’objets ni de reconstitution, des matériaux pauvres (contreplaqué non peint des cimaises et sol recouvert d’un revêtement plastique grisâtre) et un espace qui reproduit non celui des installations mais librement (en le réduisant) celui de l’ARC originel (rappel d’un lieu dont l’absence est un sujet d’inquiétude pour le milieu de l’art).

Travailler sur le désir déçu, sur le manque est récurrent chez Tiravanija : ainsi son intervention Sans titre (blind) lors de sa première exposition personnelle à New York en 1991 (l’espace reste vide, hormis des jumelles et des enveloppes posées au sol, envoyées par l’artiste) ou encore sa première œuvre Sans titre 1989 ( ), avec le silence de sa parenthèse.

Et puis soudain, une présence. Un espace habité par des paroles. Des mots pour s’opposer au vide : ceux qui sortent, en anglais, de carrés disposés, en léger relief, sur les cimaises aux lieux désignés par l’inscription des titres des installations (à la fin de chacune des étapes ainsi définies la voix intègre un corps fantôme qui se met à marcher et décide les spectateurs à le suivre et à gagner le prochain carré); ceux d’un conférencier qui circule dans l’espace en prenant le même chemin et ceux d’une comédienne toute en blanc qui reste, elle, dans le premier espace face à l’entrée, l’aquarium, vitré sur un côté.

Les voix se chevauchent mais les discours diffèrent : le conférencier tient en fait le rôle central, il explique le fonctionnement de l’œuvre (tel un conférencier banal) et est aussi acteur en simulant la présentation d’installations qui ne sont pas là (en s’appropriant un texte de Tiravanija, No Ghosts in the Wall) — il désigne des objets absents et les spectateurs, acceptant de jouer ce jeu (l’œuvre est d’abord fondée sur un pacte avec eux), regardent le vide et imaginent des présences ; son discours est redoublé par celui de la voix sortant des cimaises qui est l’enregistrement d’un texte de Bruce Sterling, écrivain américain de science fiction (son titre Yesterday Will Be Another Day est aussi un écho à celui de l’exposition) ; le texte un peu racoleur dit par le comédien, Sitcom Ghost, a été écrit par l’artiste français Philippe Parreno. Ces deux dernières voix brouillent les pistes et permettent au sens de l’œuvre de s’enrichir, en jouant avec la littérature (roman et théâtre).

Les mots suppléent au manque, des titres aux voix en passant aussi par les multiples feuilles de papier offertes gracieusement à l’entrée (avec même un extrait de recette de cuisine thaïlandaise, ce qui montre bien que le mot a ici la fonction d’occuper du terrain et non d’informer) — sans oublier le catalogue avec ses nombreuses photographies des performances de l’artiste (catalogue qui fait partie intégrante du jeu de l’exposition et n’offre pas les informations utiles habituelles type biographie ou bibliographie).

Les mots ont la puissance de remplir à eux seuls un espace, disent la force du verbe. Contrairement à Liam Gillick au Palais de Tokyo avec «Texte court sur la possibilité de créer une économie de l’équivalence» (une histoire déjà empreinte d’irréalité est présentée comme le point de départ d’une œuvre bien réelle à la forte présence plastique et poétique et sert aussi au spectateur comme point de départ pour réenchanter des structures minimales — on pense à Sol Lewitt — et entrer dans la finesse d’un imaginaire), chez Tiravanija les mots ne sont pas un point de départ mais une fin : sortie d’eux, l’œuvre n’a plus de substance. Les mots seuls la créent — l’artiste a dit combien il avait été frappé par sa visite du musée juif de Berlin encore vide, et on sait, depuis la Shoah, que les mots peuvent et doivent faire vivre encore et pour toujours les disparus.

Si les installations de Tiravanija sont donc à la fois présentes et absentes, c’est aussi le cas de l’artiste, absent et démultiplié par la présence d’autres auteurs, un écrivain et un artiste (le catalogue, comme l’affiche, les met à égalité en les dotant chacun d’une couleur, rouge, verte, jaune), par les corps des comédiens et des conférenciers — ce qui confère à l’exposition quelque chose de musical avec plusieurs auteurs et une palette d’exécutants, rapprochement que vient renforcer la lecture du catalogue qui ressemble fort à un programme de concert en nous offrant par exemple les photographies des interprètes (Tiravanija est d’ailleurs souvent comparé par les critiques à un chef d’orchestre).

Les spectateurs sont eux aussi entre présence et absence. S’ils participent souvent chez Tiravanija aux interventions (mangent, s’installent, jouent de la musique …), leur donnent sens par l’usage qu’ils font des objets proposés — esthétique relationnelle oblige —, ici ils n’agissent que par la disponibilité de leurs imaginaires et leur liberté de choisir parmi les différentes paroles proposées (ou de les faire jouer entre elles).

L’exposition, c’est aussi sa force, n’est pas aussi coercitive qu’elle peut à la première approche le faire craindre — ainsi les conférenciers n’hésitent heureusement pas à ne pas respecter le texte de Tiravanija qui leur est destiné et la polyphonie de l’oeuvre permet d’éviter l’écueil de l’horrible visite guidée obligatoire (la violence de la parole de l’autre, imposée) dont l’idée même peut glacer.

Réflexion sur l’absence et les mots, donc, sur les concepts d’exposition (rétrospective et visite guidée) et d’auteur. C’est dire la richesse de la proposition de Rirkrit Tiravanija et de ce lieu précieux qu’est l’ARC.

Rirkrit Tiravanija

— Sans titre ( ), 1989. Installation. Dimensions variables.

— Sans titre (Pad Thai), 1990. Installation. Dimensions variables.

— Sans titre (Blind), 1991. Installation. Dimensions variables.

— Sans titre (Free), 1992. Installation. Dimensions variables.

— Sans titre(Rehearsal Studio n°6), 1996. Installation. Dimensions variables.

— Sans titre (Tomorrow Is Another Day), 1996. Installation. Dimensions variables.

— Sans titre (He Promised), 2002. Installation. Dimensions variables.

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram