En d’autres termes, l’élection de Nicolas Sarkozy a transformé la République en la faisant entrer dans la culture postmoderne.

Les notions de «rupture» ou de «coupure», qui sous-tendent celles de «fin» (de la lutte des classes, de l’immobilisme, des rigidités, de l’État providence, des «avantages acquis», etc.), sont déjà postmodernes, puisqu’elles désignent un changement radical d’époque, un dépassement des fonctionnements culturels, sociaux, économiques et politiques hérités des différentes époques modernes du XXe siècle, notamment de l’après-guerre.

Le caractère désormais postmoderne de la présidence se vérifie évidemment par le mixage délibéré de la «grande culture» avec les cultures dites commerciales ou populaires. L’abolition de ces clivages, si chère aux artistes postmodernes, est apparue sur la scène politique française dès l’élection au travers d’une série aussi éloquente qu’inouïe dans la République d’actes, d’attitudes et de personnalités.

Alors que la France a longtemps fait de sa culture un élément de sa grandeur et de son rayonnement international, le nouveau Président affiche sans complexe son désintérêt pour cette culture savante que ses prédécesseurs ont appréciée, et soutenue.

François Mitterrand avait une plume acérée et une solide culture littéraire, il était familier des bibliothèques, des musées ou des salles d’opéra dont il a doté Paris ; Georges Pompidou et Jacques Chirac ont, eux aussi, manifesté leur intérêt pour la culture dans des musées prestigieux.

A l’inverse, Nicolas Sarkozy ne manque aucune occasion d’afficher que son horizon s’étend résolument du côté de Disney et du showbiz avec des personnalités culturellement aussi douteuses qu’un Jean-Marie Bigard, et bien sûr du côté du luxe ostentatoire.

La dernière élection a ainsi produit une véritable fracture dans la culture en portant au sommet de l’État le désintérêt, sinon la méconnaissance, de la grande tradition culturelle française — fût-elle déclinante. Les magnats de la grande presse, de la pub, de la télé et du showbiz ont pris le relais des artistes, des écrivains, des philosophes ou des scientifiques…

On est passé de la création à la marchandisation. L’industrie culturelle a pris en main la culture pour en faire son affaire — à vrai dire «des affaires».

C’est la fin de l’époque féconde des artistes, des créateurs, des philosophes, qui pensaient et créaient sans mesure, et c’est le début de celle des affairistes de la culture-marchandise. Finies les œuvres dérangeantes qui proposaient d’autres manières de penser, de voir et de ressentir, au risque de froisser les sensibilités et de susciter les polémiques — du Centre Pompidou, aux colonnes de Buren, en passant par la Grande Bibliothèque ou la Pyramide du Louvre.

L’heure n’est plus à déranger, à troubler, à expérimenter, à faire «bégayer la langue» (Deleuze), ou à déciller les yeux.

On quitte les monts escarpés de l’intempestive différence pour les pauvres et plates répétitions du même — y compris par les «philosophes» de service, ex-ministres ou non, qui servent la soupe aux plus offrants. TF1 est le temple de la nouvelle culture officielle. Culture produite à la chaîne pour «cerveaux disponibles» selon des méthodes très cyniquement éprouvées par Patrick Le Lay, l’ex-président de cette très lucrative et décervelante fabrique de culture plate.

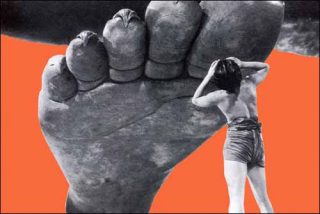

Dans cette culture de l’insignifiance, du refus principiel de «se prendre la tête», ceux d’«en bas» sont submergés par l’imagerie dévitalisée et de plus en plus contrôlée des médias, tandis que «ceux d’en haut» étalent leur hochets clinquants : accessoires chics, montres très rares et très chères, lunettes noires dernier cri, limousines et autres bolides, yachts et jets privés. La pacotille étincelante, voyante, et hors de prix. Une très basse culture à des prix très élevés pour le petit monde de la haute société — du fric.

Ainsi va la France, le rayonnement subtil de la pensée et de la création, qui l’a longtemps hissée haut dans les esprits les plus raffinés du monde, s’efface sous la lumière crue des flashes et des projecteurs qui illuminent les nouveaux maîtres en les rendant aveugles à cette évidence de plus en plus forte : la France est en train de sombrer en négligeant l’énorme capital de sa culture accumulé au fil des siècles. Et cela au moment où une «société de l’intelligence» (André Gorz) est en train d’advenir…

La superficialité et la platitude érigées en valeur absolue par les plus hautes autorités de l’État sont celles d’un monde postmoderne placé sous le règne sans partage des valeurs marchandes et des médias, où les apparences, les surfaces et les reflets prévalent sur la profondeur des choses, des événements et des créations.

Dans cette perte de l’épaisseur, les singularités s’effacent. Tout devient interchangeable, tout s’équivaut, et tout peut se mixer. Conformément au slogan de campagne du Président, «Tout est possible». Jusqu’au déni de l’histoire.

Les artistes postmodernes se sont ainsi affranchis des rigidités de leurs prédécesseurs en mixant en toute liberté les styles, les époques, les références, les formats, les pratiques. En ne s’interdisant rien.

Telle est précisément l’attitude du chef de l’État qui, dès avant son élection, s’autorisa tous les emprunts au nom d’un tonitruant «Je ne vois pas pourquoi je m’interdirais de…».

Sans craindre le contre sens, puisque le sens l’indiffère, Nicolas Sarkozy cannibalise ainsi les grandes figures (Jean Jaurés, Léon Blum ou Guy Môquet) et les grands événements (Mai 68) du passé pour les mettre, sans ordre ni principe, au service de ses intérêts du moment. Envisageant l’histoire comme un grand magasin d’événements où l’on vient faire son marché.

Ce tragique déclin, très postmoderne, de l’historicité, auquel on assiste de jour en jour dans la conduite de l’État, s’accompagne d’une réévaluation de l’espace.

Même si, en effet, Nicolas Sarkozy paraît toujours pressé, engagé dans une course effrénée, même s’il veut toujours «aller vite», il occupe plus l’espace que le temps. Peut-être parce que, indéfectiblement rivé à son téléphone mobile, il croit avoir conquis l’instantanéité d’une présidence en temps réel.

Jamais un chef d’État n’a sans doute autant cherché à arpenter l’espace de la planète, comme emporté par cette omniprésence dans une quête dérisoire d’ubiquité. Au prétexte qu’il s’est donné comme mission d’«être là » partout où il le faut, il sillonne sans relâche la France et le monde.

Mais conjointement à ce quadrillage systématique de l’espace physique, inséparable d’une stratégie de visibilité permanente, il procède à l’«ouverture», c’est-à -dire à une reconfiguration de l’espace politique par delà l’épaisseur et les sédiments de l’histoire. En abolissant ainsi le passé et l’épaisseur d’expérience des personnalités qui viennent le rejoindre depuis la partie opposée de la scène politique, il les réduit à des personnages démunis de leurs repères et de leurs ancrages. Déconnectés et serviles.

.

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram