L’Amérique des Américains, que restitue un accrochage qui respecte scrupuleusement l’ordonnancement du livre, est un pays fortement clivé en communautés, rongé par des inégalités sociales criantes, par un matérialisme consumériste qui aliène l’individu, pourtant réputé au cœur du projet d’émancipation du libéralisme américain, assujetti aux chaînes des usines de Détroit, autant qu’aux comptoirs sans fin de ses cafétérias. L’automobile, dont on ne s’éloigne pas, et le juke-box, boule de lumière omniprésente, sont les symboles d’une formidable illusion de liberté, qui jurent avec la trivialité de cet envers de décor de l’American Way of Life, que Robert Frank met en lumière sans emphase. Cette image peu glorieuse n’a pas eu l’heur de plaire à l’Amérique du maccarthisme. Sans doute aussi à cause du style, qui prend l’exact contre-pied de la belle image d’un Ansel Adams, ou des compositions nettes et sans bavure, closes sur elles-mêmes et triomphantes, d’un Cartier-Bresson, tant appréciées par la critique américaine. Robert Frank glisse sur ses sujets, « travaille vite pour ne pas être trop visible », dit-il (Le Monde du 22/01/09). Partout des dos, des nuques, des corps coupés, tronqués, qui rendent sensible la présence du photographe, non en surplomb, à distance, mais au cœur des événements ordinaires du quotidien : défilé morne des vivants lors d’obsèques au sein de la communauté noire (la mort rôde partout dans cette série) ; conciliabule dans une assemblée publique entre politiques et maffieux (qui est qui ?) ; entre soi distingué dans un cocktail de charité ; ou, encore, solitude lasse de cette jeune femme, groom dans un ascenseur, déchargeant sa cargaison de dames en fourrure, et de messieurs bouffis dans leur smoking ; plus loin, l’univers sordide d’un cireur de chaussures installé entre les pissotières de toilettes pour hommes ; ou encore, la vanité d’une croix brandie par une statue de missionnaire, face à un garage, dans la brume de Los Angeles… Le quelconque, le temps faible, comme dira plus tard Depardon, priment sur tout effet d’art, et toute volonté de maîtrise toute puissante du visible. Au contraire, la capture à la volée inscrit les images dans une fluidité narrative ouverte. Cadre décentré, basculé, flou de bougé, grains, confèrent à ce travelling américain un effet de présence qu’un demi-siècle n’a en rien affaibli.

Le Jeu de Paume propose une deuxième série, Paris 1949-1952, exhumée des archives de Robert Frank, et composée à quatre mains avec Ute Eskildsen, pour une exposition au Museum Folkwang de Essen. 1949, c’est l’année de la publication de La Banlieue de Paris, et 1952, celle d’Images à la Sauvette, dans laquelle Henri Cartier-Bresson pose les principes théoriques de son esthétique de l’instant décisif. Robert Frank bouscule vigoureusement à la fois les formes de l’empathie humaniste d’un Doisneau, ou les acmés paroxystiques d’un Cartier-Bresson. Flâneur baudelairien, le photographe glane, à la volée, les gestes, les postures, les visages du Paris populeux et miséreux de ces lendemains de guerre. Avec déjà cette apparente désinvolture pour les règles de la belle composition, perspectiviste et géométrique, laissant entrer, sans apprêt, la surprise et la vie dans son cadre. Et, si les sujets relèvent encore du répertoire pittoresque des rues de Paris, avec son lot d’hommes-sandwichs, de marchands de fleurs à la sauvette, d’accordéonistes aveugles, d’enfants curieux, et de jeunes filles effrontées, l’image, elle, évacue toute tentation pathétique ou idéalisante. Un exercice qui fait figure de propédeutique, et d’adieu à la vieille Europe.

Pour compléter ce joli condensé de l’œuvre, et pour rappeler qu’elle devint principalement cinématographique après le coup de maître des Américains, sont projetés le premier et le dernier film de l’auteur.

Pull My Daisy (1959) inaugure le compagnonnage artistique avec les poètes et les artistes de la Beat Generation, et l’engagement dans le cinéma expérimental. Le synopsis reprend sur une pièce de Kerouac qui, en voix off, colle dialogues et didascalies sur la scène : un groupe de jeunes poètes rencontre un évêque, sa mère et sa sœur, dans une joyeuse incompréhension. La caméra est mobile, le montage nerveux, swinguant comme une improvisation de jazz.

True Story, dans la continuité d’une œuvre devenue de plus en plus autobiographique, est l’histoire d’un vieil homme, l’artiste, qui se débat entre mémoire, et pertes. Des bouts de l’œuvre, extraits de films et photographies, remontent en surface ; des bribes de monologue revendiquent encore la primauté des images, sans contrainte, et de leur poésie (« pas de légendes, jamais »), et glissent des considérations désabusées sur l’implacable déchéance du vieillissement. Mais sans apitoiement aucun, au bout d’une œuvre sans concession aucune.

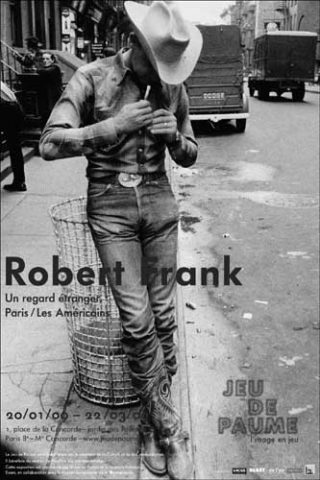

– Paris, 1949-1952. 79 photographies noir et blanc.

– Les AmĂ©ricains, 1955-1956. 83 photographies noir et blanc. Tirages de 1983 appartenant Ă Maison europĂ©enne de la photographie.

– Pull My Daisy, 1959. Co-rĂ©alisĂ© avec Alfred Leslie. Texte de Jack Kerouac. Avec Allen Ginsberg, Peter Orlovsky, Larry Rivers, Alice Neal, Mary Frank et Delphine Seyrig. 28 min.

– True Story, 2004. Film couleur. 26 min.

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram