Pas de couleurs éclatantes, ni de joie de vivre étalée. Les artistes présentés par Sutton Lane ne semblent pas trouver très amusant l’état actuel de la société qui constitue incontestablement une de leurs sources d’inspiration. Mais il est impossible de ne pas apprécier l’unité créée par ces œuvres. Il semble même qu’elles ont été produites pour être présentées ensemble, pour se compléter et établir un discours particulier.

Le visiteur est confronté à un camaïeu de gris et de brun avec, par-ci par-là , une touche de bleu électrique. La grisaille n’est contredite que par Camilla Low, Pavel Pepperstein et Hervé Ingrand qui, plus timide, affiche des couleurs mais plutôt délavées.

Quant aux sujets, ils suscitent également un certain malaise, tant ils sont dépourvus de vie en général et de sentiments en particulier. Partout règnent le chaos et le spleen. Les choses, les êtres et les âmes sont en état de décomposition. Pourtant, à l’entrée, l’aquarelle d’une jeune femme au foulard bleu de Pavel Pepperstein n’annonçait pas une telle désolation.

Le diptyque Unhinged de Yuri Masnyj, qui figure un rectangle noir au pied duquel coule un fleuve d’objets divers tel un désordre organisé, ou la peinture d’Henriette Granhert qui ressemble à un arc-en-ciel mutant aux couleurs de pourriture, laissent bien entendre qu’il s’est opéré quelque rupture génétique et que cela ne présage rien de bon.

Les associations d’idées que génèrent certaines œuvres ne sont pas très amusantes non plus. Placée face à l’entrée, la sculpture HK Marble (Absolut Zimbabwe) de Joanne Tatham et Tom O’Sullivan déclare : «Heroin Kills».

Sur le mur, derrière les lettres en granit noir, sont accrochés les Paintings de Jan Mancuska : trois négatifs. Mais à l’endroit où devrait apparaître une image, il n’y a que du blanc qui, associé au message de la sculpture, suggère le vide que laisse la mort.

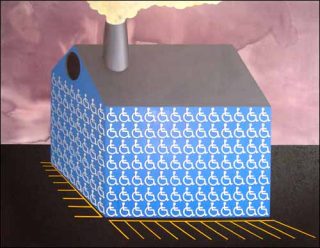

La mort encore sur la peinture Anna (Let Me In, Let Me Out) de Justin Lieberman : une menaçante maison bleue dont la façade est ornée de fauteuils roulants crache une épaisse fumée vers un ciel orageux. Le visiteur, angoissé, ne peut s’empêcher de se demander si ce ne sont pas des personnes à mobilité réduite que l’on fait partir en fumée, comme à l’époque des camps de concentration.

La mort toujours sur les photographies de Roe Ethridge. Son omniprésence est suggérée par l’orange pourrie déterminée à rester sur sa branche et l’élégant requin ensanglanté couché sur le dos. Deux images limpides qui ne manqueraient pas d’effet si elles ne soulevaient pas un désagréable sentiment de déjà -vu. Point central de l’exposition, la peinture de Christoph Ruckhäberle est l’œuvre qui peut se montrer impressionnante aussi bien en élément d’un ensemble que seule. Les protagonistes du tableau, plus ou moins désintéressés par les activités des uns et des autres, évoluent dans une sorte de club échangiste glauque et baigner en plein ennui. La peinture bleue dégouline sur les corps nus, rappelant immanquablement quelque film fantastique et le visiteur s’attend à voir émerger des martiens sous ces déguisements d’humains.

Quant à Michael Wilkinson, il rend hommage au groupe Pink Floyd et leur album the Wall, chef d’œuvre magnifique et déprimant. Hole in Wall (Pink Floyd) est un carton sur lequel sont tracées des briques. L’une d’elles manque et le trou ainsi fait dans le mur est un morceau de miroir qui ne laisse voir au visiteur curieux que sa propre image, sous-entendant que de l’autre côté du mur, il n’y a rien qu’il ne connaisse déjà . Il ne lui reste donc plus qu’à se résigner et éviter d’entreprendre des actions qui ne serviraient à rien.

Les autres œuvres de l’exposition ne sont pas plus gaies : des espaces de vie aseptisés dont Toby Paterson fait les plans sur plexiglas ; une construction improbable à base de fourchettes, de cure dents et d’une salière, c’est Parlor Trick de Matt Johnson, qui tient debout comme par magie ; un cendrier en trompe-l’œil, par Slawomir Elsner, qui rappelle des toilettes publiques d’une propreté douteuse ; la peinture Le Tour des Sept Ateliers d’Hervé Ingrand, empilement chaotique de ce qui ressemble à des boîtes mais qui pourrait être autre chose ; les morceaux de bois collés ensemble selon des logiques diverses par Camilla Low et dont l’intérêt est de mettre une petite touche de couleur dans l’exposition.

Rien de très réjouissant au programme : il n’est question que de mort et de délabrement, d’un monde où l’argent est ce qu’il y a de plus réel si l’on croit Justin Lieberman, sa boîte en carton remplie de billets verts et sa maison à base de plastique et de pièces de monnaie. Mais «rien ne se perd, rien ne se crée, tout ce transforme» si l’on croit le chimiste Lavoisier. Par conséquent, après la décomposition viendrait la recomposition et les œuvres de ces artistes, saisissantes par l’unité qu’elles parviennent à produire, ne seraient pas dénuées d’espoir.

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram