Le long métrage narratif de Sergeï Paradjanov, qui date tout de même un peu (de 1964), dont le drame se situe dans les Carpates en un temps indéterminé, est projeté en DVD et en v.o.s.t.f. dans l’auditorium de l’ancien garage de la rue de l’Équerre. Un collage un peu naïf mais parfaitement exécuté, datant de 1980, à base de dentelles et d’illustrations des siècles passés, de natures mortes et de perles, dû à Paradjanov himself, inaugure ou conclut, suivant le sens de la déambulation, l’exposition.

Les propositions plastiques sĂ©lectionnĂ©es et les moyens de leur rĂ©alisation sont, dans le cas prĂ©sent, tous tournĂ©s vers le passĂ©. Il s’agit essentiellement de reprĂ©sentations Ă l’ancienne : reproductions photographiques jouant sur la patine du temps ; pantomime du geste auguste — iconoclaste — de Duchamp ajoutant une moustache Ă la Joconde ; illusion optique et allusion morbide dans la tradition du portrait de Jean de Dinteville et Georges de Selve par Holbein ; mise Ă jour, au goĂ»t du jour, de telle ou telle tradition rĂ©gionale ; arrière-pensĂ©es volantes, surrĂ©alisantes ; assemblages et collages matiĂ©ristes un peu dĂ©suets, etc. Tout ça avec le mal du pays, le spleen, le vague Ă l’homme, des Ă©quivalences visuelles d’évĂ©nements dĂ©jĂ lointains, bref, avec une certaine dose de mĂ©lancolie…

Un tableau académique relativement ancien est gâché par une grossière traînée de poudre ou plutôt de peinture blanche exécutée sans effet de style par un vandale et fier de l’être, Cyprien Gaillard, dans un ou une geste se voulant rebelle, mais tombant, selon nous, à plat, en 2009, soit un siècle après la publication du manifeste futuriste aux accents anti-culturels.

Przemek Matecki fabrique des tableaux abstraits à pâte sèche, pas bien reluisants et encore moins séduisants, à partir de photos prises par lui ou piochées dans des magazines qu’il joint comme des cartouches ou des modes d’emploi — la fille à poil de service, un accident de moto, un tableau représentant un torero tombé au champ d’honneur.

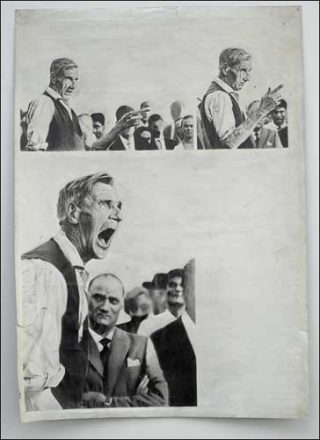

Au contraire, Ian Tweedy fait dans le dessin figuratif pur et dur, noir et blanc, à partir de clichés photographiques — dans le cas présent, d’images trouvées, prises par des auteurs anonymes. Un orateur populiste haranguant une foule acquise à sa cause, au bras gauche orné de nombreux tatouages, est représenté sous trois angles différents. L’artiste joue avec le premier plan net et avec le flou de l’assistance venue écouter le démagogue.

Wilfrid Almendra, dans son Grand Opus, combine éléments minéraux (de l’ardoise) et végétaux (de d’agave). Pour sa structure trapézoïdale légèrement en pente, l’artiste se serait inspiré de l’architecte Roger Le Flanchec qui mixait les traditions bretonnes et la modernité de son époque — celle des années 60-70, qui correspond à celle des meilleurs films de Tati.

Nick Devereux expose un grand plateau à huîtres contenant des débris divers en verre, blanc ou translucide, amassés sur un lit de coussinets plastiques, de toiles de jute brut, de toison animale faisant automatiquement penser à la tasse et à la soucoupe de Meret Oppenheim, Le Déjeuner en fourrure (1936).

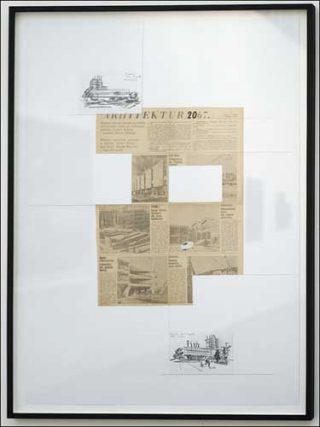

David Maljkovic réalise des collages visuels, en assez grand format, à partir d’articles illustrés de dessins industriels rappelant le style et la typo du Bauhaus, provenant de revues d’architecture publiées en ex-Yougoslavie, donc du temps d’avant la dernière guerre des Balkans.

Haris Epaminonda fait dans l’intervention minimale, discrète, imperceptible — du moins au premier coup d’œil. Elle a accroché sagement deux petits formats présentant l’un une vue d’église et l’autre la place d’une petite ville. Les deux illustrations ont été soigneusement retouchées au cutter, bistouri ou scalpel — des plans ont été rapportés, rajoutés, d’autres enlevés, à tout jamais effacés du paysage.

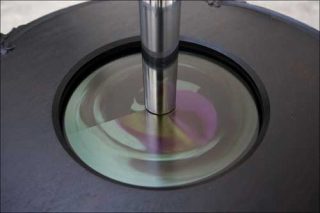

Mat Collishaw propose une «installation» astucieuse, fonctionnant parfaitement, se déclenchant à l’approche du spectateur, intitulée Skin Flick, une étrange anamorphose en mouvement montrant un torero au travail, en train de faire une passe de matador à un animal cornu. Le plan assez bref du film en couleur indéfiniment projeté en boucle se reflète sur un tube métallique posé à la verticale, sur un guéridon en bois d’autrefois, circulaire comme une arène. Le cylindre est l’écran ou l’écrin argenté sur lequel on peut lire à la juste proportion l’image décryptée — désanamorphosée.

Lorna Macintyre travaille sur les légendes — celles que nous transmettent les conteurs traditionnels comme celles des récits littéraires. Certaines d’entre elles sont susceptibles d’être illustrées par des photographies. Dans un cas, on obtient une table recouverte de pierres, en plein air, dans la nature, une composition en plongée, aussi «classique» ou évidente que la première photo de l’histoire — Point de vue pris d’une fenêtre du Gras à Saint-Loup-de-Varennes de Niépce (1827). Dans l’autre, un jeu de miroir ou d’inversions en tous sens (haut-bas-gauche-droite) à partir du cliché d’un randonneur tiré à quatre épingles et en autant d’exemplaires, sur fond argenté.

Lisa Oppenheim a conçu et mis au point, si l’on peut dire, une installation asymétrique juxtaposant sept tableautins aux motifs circulaires parsemés de taches de son sur fond noir, n’ayant qu’un rapport lointain avec les thèmes qui les ont motivés — le Traité de paix égypto-israëlien de 1979, l’arrivée des Beatles à New York en 1964, Ralph Ditter, le barbier de Zanesville dans l’Ohio, en 1967, la Maison Galloway, les descendants de cette noble lignée écossaise, en 1978, le débat présidentiel de 1960 entre Kennedy et Nixon, retransmis par les chaînes ABC-CBS-NBC, les élégants truands Bonnie et Clyde en 1933, le Che en 1960, sans doute vu par le photographe Alberto Korda.

On a l’impression qu’a Ă©tĂ© perdu en cours de route tout lien de contiguĂŻtĂ© ou d’analogie entre le point de dĂ©part et le rendu final. La charte graphique de l’artiste est cachĂ©e, capricieuse, arbitraire. La pixellisation paraĂ®t obtenue au petit bonheur la chance. Cette charte s’avère ĂŞtre une carte… stellaire — le ciel vu de la Terre, comme dirait l’autre, avec les dates et les lieux correspondant prĂ©cisĂ©ment Ă ceux des photos de dĂ©part. Pourquoi pas ? Allez donc vĂ©rifier…

Nick Devreux

— What I Should Have Done, 2007. Fusain sur papier. 192 cm x 135 cm

— Untitled, 2009. Matériaux mixtes. 150 cm x 60 cm x 60 cm

Ian Tweedy

— A Message from the Restless, 2009. Crayon sur poster. 69 cm x 98 cm

Lisa Oppenheim

— 100 Photographs that Changed the World, 2007. Carte du ciel, 7 photographies encadrée. carte 48 cm x 89 cm, photographies 29 x 20 cm

Przemek Matecki

— Untitled, 2009. Papier et huile sur toile. 60 cm x 50 cm x 15 cm

David Maljkovic

— Freeze Images, 2006 / 2008. Papier et fusain sur papier. 100 cm x 70 cm

Lorna Macintyre

— Neil, 2009. 4 gelatin silver prints, acier. 62 cm x 4 cm

— The Word for World is Forest, 2008. Impression gelatin silver. 29 cm x 34 cm

Â

Haris Epaminonda

— Collage, 2007. Collage sur papier. 47 cm x 36 cm

Mat Collishaw

— Skin Flick, 2009. Bois, écran LCD, mini-mac, aluminium. 154 cm x 76 cm x 7- cm

Wilfrid Almendra

— Grand Opus, 2009. Ardoise, fer à béton, béton, terre, agave “Americana”. 140 cm x 250 cm x 260 cm

Cyprien Gaillard

— The New Picturesque, 2009. Huile, acrylique et vernis sur toile. 36 cm x 46 cm

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram