Par Anne Malherbe

Seamus Farrell, nÃĐ en 1965, est irlandais. Il vit et travaille à Saint-Ouen (France). Parmi ses expositions rÃĐcentes, il a, en 2003, participÃĐ Ã Nuit blanche, et, en 2001, la Galerie Michel Rein a montrÃĐ son travail lors d’une exposition collective. Actuellement, il prÃĐpare une exposition à la No Gallery, Milan (avril 2005) ainsi qu’au Casino, Luxembourg (juil. 2005).

Anne Malherbe. Comment as-tu rÃĐagi lorsque tu as reçu la proposition d’Evelyne Jouanno et de Jota Castro ?

Seamus Farrell. Je trouvais ça sympathique, à l’ÃĐpoque qu’on vit, de faire quelque chose dans l’urgence, un peu sur le pouce. Et je suis content que beaucoup de collÃĻgues aient rÃĐagi trÃĻs vite. On a tous donnÃĐ un coup de main : porter des œuvres au Palais de Tokyo… chacun a mis du sien pour que ça se fasse. C’est agrÃĐable de participer à une situation sans ego.

La qualitÃĐ de la rÃĐactivitÃĐ ÃĐtait intÃĐressante. Pour une exposition de ce type là , il faut au moins six mois de recherches, de prises de contacts. Tandis que là , mettre la main sur quarante personnes en si peu de temps, ce n’est pas ÃĐvident !

Quelles ÃĐtaient les exigences de Jota et d’Evelyne ?

Le cahier des charges s’est dÃĐveloppÃĐ chemin faisant, avec l’augmentation des participants. On n’a ÃĐvidemment jamais parlÃĐ de sous : c’est plus un acte de gÃĐnÃĐrositÃĐ. La contrainte pratique, c’ÃĐtait de faire des choses assez petites pour les faire entrer dans une valise, et pas trop fragiles, pour pouvoir les transporter sans trop de casse. Ce n’est pas ÃĐvident de transporter une valise à travers des associations humanitaires et de la faire passer par des gens qui ne sont pas forcÃĐment sensibles à la valeur culturelle des choses.

Comment as-tu mÃŧri, en si peu de temps, ta proposition ?

Un peu au jour le jour. MÊme sans avoir beaucoup d’infos, on entend des bribes sur la situation là -bas, par la radio. J’ai ÃĐtÃĐ pas mal de fois en Russie. Et j’ai ÃĐtÃĐ souvent surpris de voir des gens a priori ouverts Être trÃĻs fermes sur ce sujet-là . Effectivement, ce sont de vieilles histoires, qui ont plus de cent ans. Au bout d’un moment, d’un cÃītÃĐ comme de l’autre, on ne sait plus trÃĻs bien le pourquoi du comment. Et tout finit en fonction d’enjeux ÃĐconomiques, au dÃĐtriment de la population civile. Je suis sensible à la condition des populations civiles non engagÃĐes qui ne font que subir. MÊme du cÃītÃĐ russe : tout jeune homme de Moscou, qui mÃĻne une vie tranquille à l’occidentale, doit un jour partir pour la TchÃĐtchÃĐnie, parce que la conscription n’a pas ÃĐtÃĐ abolie en Russie.

Quel sens as-tu voulu donner à ta contribution ?

Je ne voulais pas prendre parti pour un cÃītÃĐ, contre un autre. Pour cela, il fallait qu’il y ait une part de distance, d’humour.

Mais c’est au spectateur à rÃĐagir lui-mÊme. Les choses doivent parler d’elles-mÊmes. Ce n’est pas à moi d’en parler. Je peux parler de l’instigation, mais pas des choses. Comme tout bon pÃĻre, tu peux essayer d’ÃĐduquer ton enfant, mais l’enfant rÃĐagira comme il voudra !

Comment as-tu tenu compte de la situation des habitants de Grozny, et au fait qu’ils ne s’intÃĐressent pas nÃĐcessairement à l’art contemporain.

J’ai un peu changÃĐ de cheval de bataille dans le sens oÃđ, il y a quelques annÃĐes, je trouvais de trÃĻs mauvais goÃŧt, voire malsain, de faire de l’art dans des endroits dits chauds, pauvres, oÃđ la principale prÃĐoccupation, a priori, n’est pas la nourriture cÃĐrÃĐbrale. Et puis, j’ÃĐtais en train de monter un petit projet à Sarajevo, aprÃĻs que la situation s’ÃĐtait calmÃĐe, quand je me suis vraiment pris une claque. Des habitants m’ont dit en effet que ce qui, sous les bombes, leur donnait envie de vivre, c’ÃĐtait lorsque Susan Sontag, par exemple, venait donner une piÃĻce de thÃĐÃĒtre, chose qui, à distance, a l’air ridicule, mais qui, quand il n’y a rien, et que la situation est trÃĻs dure, incite à continuer à vivre.

L’ÃĐnorme caractÃĐristique de la situation actuelle, c’est que les moyens de communication sont tels qu’une force d’opposition, comme une force d’imposition, a la possibilitÃĐ de se faire entendre de l’autre cÃītÃĐ de la planÃĻte. Chose qui n’ÃĐtait pas le cas il y a seulement dix ans. S’il peut y avoir de petits gestes comme cette exposition, c’est que maintenant les mÃĐdias vont beaucoup plus vite : mÊme des gens totalement opprimÃĐs peuvent, de temps à autre, faire sortir une information sur leur situation. Internet et le tÃĐlÃĐphone portable sont une trÃĻs grande force dÃĐmocratique.

Les œuvres que tu as proposÃĐes sont de petits objets du quotidien, dÃĐtournÃĐs… ?

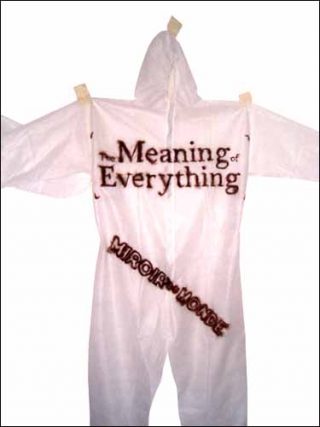

Bien sÃŧr, pour la double raison qu’il fallait que ce soit des objets assez rÃĐduits, et qu’il fallait aussi ÃĐviter un aspect trop esthÃĐtique, car si un douanier ouvre la valise, il peut se rendre compte de la valeur de la chose et garder les objets pour lui ! Et puis, ne pouvant pas connaÃŪtre la sensibilitÃĐ culturelle de la population, sur place, je voulais donner clairement une double fonction à chaque chose, mÊme si c’ÃĐtait peut-Être utopique ou erronÃĐ. En fonction de ce que j’imaginais de la situation, je me suis dit : bon, s’il n’y a pas d’ÃĐlectricitÃĐ, une lampe remontable à la main peut servir, mÊme pour voir l’exposition ! De la mÊme maniÃĻre, des boules QuiÃĻs, pour se protÃĐger du bruit des bombardements. Ou encore cette tenue blanche, normalement faite pour des travaux de bricolage, devient, là -bas, une tenue de camouflage : l’hiver, à cause de la neige, les Russes sont attentifs à ce que les TchÃĐtchÃĻnes n’aient pas trop de vÊtements blancs à disposition (alors que les soldats russes sont habillÃĐs de blanc). Pour les tee-shirt, on peut Être attentif aux inscriptions, ou les prendre pour se couvrir. Les gens peuvent ainsi Être sensibles plutÃīt à un aspect ou à un autre.

Tu as dÃŧ rÃĐaliser ces œuvres en double…

Je parle moins de double que de miroitement : nous, on n’est pas là -bas, on ne dispose donc que d’un miroir imaginaire de ce qu’est l’exposition à Grozny.

Ce qui est bien aussi, c’est que, semble-t-il, l’exposition va voyager, et donc s’adapter à son endroit de rÃĐception, prendre peut-Être d’autres visages. Elle sera aussi perçue diffÃĐremment.

J’espÃĻre que cela sensibilisera des artistes russes de voir que leurs collÃĻgues d’ailleurs sont sensibles à la TchÃĐtchÃĐnie. Mais la TchÃĐtchÃĐnie ne doit pas Être une focalisation : il y a aussi l’Afghanistan, la Palestine, le Rwanda… La culture est un grain de sable dans la grande machine des situations politiques, mais celles-ci sont aussi un grain de sable dans le monde de la culture…

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram