Elisa Fedeli. Qu’est-ce qui vous a donné envie d’accepter la proposition de l’Espace Culturel Louis Vuitton, dont les expositions sont axées sur le thème du voyage? Quelles problématiques artistiques soulevez-vous dans l’exposition «Ailleurs», qui s’y déroule jusqu’en mai 2011?

Paul Ardenne. C’est un lieu que je connais bien. J’y ai vu déjà un grand nombre d’expositions. La proposition de l’Espace Culturel Louis Vuitton m’a été faite après la publication de mon livre Art, le présent, dont un chapitre est consacré au rapport des artistes à l’espace. Depuis ces vingt dernières années, ce rapport s’est considérablement modifié en raison de l’abaissement du coût du transport, de la globalisation économique, de la mondialisation touristique et du développement d’Internet. Paul Virilio parlait il y a vingt ans d’«inertie polaire»: l’ordinateur nous condamnerait, arguait-il, à un déplacement paradoxal, un déplacement inerte, en nous immobilisant devant l’écran. C’est l’inverse qui s’est produit. Certes, devant l’ordinateur, on se tient à un endroit d’où l’on peut voir tout ce qui se passe ailleurs. L’instant d’après, cependant, on n’en part pas moins à l’autre bout du monde.

Ce que j’ai voulu mettre en valeur dans Art, le présent, c’est comment les artistes eux aussi, aujourd’hui, se sont mis à se déplacer, non seulement pour présenter leurs travaux — dans le cadre de ce qu’on appelle la «biennalisation de l’art» — mais aussi pour produire un travail autre part, ailleurs que dans l’atelier ou à la fois dans l’atelier et autre part. Pour l’exposition «Ailleurs», j’ai souhaité présenter dans cet esprit des artistes que j’appellerai «expéditionnistes», qui ne peuvent pas concevoir une œuvre sans un déplacement de nature physique dans l’espace. Leur déplacement est d’abord topographique mais aussi mental et stylistique. Il est en effet peu probable que le déplacement dans l’espace ne produise pas un déplacement esthétique, donc de la création elle-même, de la poétique. Au départ, j’ai conçu cette exposition autour d’une cinquantaine d’artistes. L’«expédition» est une tendance relativement importante dans l’expression artistique contemporaine.

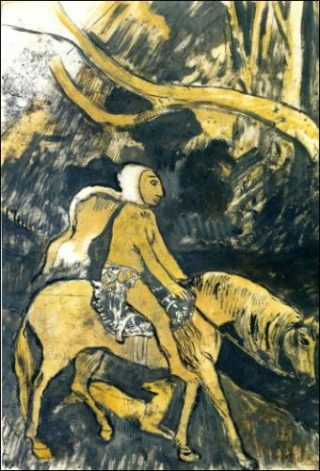

En tant qu’historien de l’art — ce qui est ma première fonction avant celles de commissaire d’exposition et de critique d’art — j’ai souhaité relier cette tendance à ses fondements historiques, qu’on trouve en particulier chez Paul Gauguin. Gauguin fut en son temps un artiste très mobile, il a grandi dans la marine, habité en plusieurs lieux – aux Antilles, en France puis en Polynésie. Pour moi, il est l’artiste le plus représentatif du désir instant que quelque chose advienne de l’ailleurs. C’est un artiste qui fait évoluer son style en fonction de ses déplacements. Prenez l’exemple contraire, les artistes académiques qui se rendaient en Orient, Léon Belly ou d’autres. Ceux-ci représentent le monde oriental de manière totalement classique. Ils se déplacent mais ne modifient pas leur style. Quoique ailleurs, ils sont encore ici. Gauguin, lui, va s’ouvrir à des perspectives différentes. Il y a un intéressant débat, le concernant, sur la quantité et la qualité de l’infusion de l’ailleurs dans son œuvre. Certains disent que son style est toujours resté le même, où qu’il soit allé. D’autres, que le lieu où il s’installe a toujours pesé sur son style, ce qui est mon avis. C’est un véritable miracle si nous avons réussi à nous faire prêter, pour «Ailleurs», un des derniers tableaux de cet artiste, du fait de l’exposition grand format consacrée à l’artiste qui se tient actuellement à Londres. Il s’agit de La Fuite, une œuvre de fin de vie, alors qu’il est au bout du monde, malade et malheureux. Comme un adieu au réel, un abandon. Le style de Gauguin, alors, lâche les amarres. On peut mettre quiconque au défi de deviner que cette œuvre est de lui !

Le choix des artistes de l’exposition s’est opéré par réduction et en fonction du lieu, le septième étage de l’immeuble Louis Vuitton sur les Champs-Élysées. L’espace est assez complexe: très bas de plafond, de plan triangulaire, avec une rotonde. La maison Vuitton a aussi un impératif muséographique d’élégance et de raffinement. L’espace d’exposition est situé juste au -dessus du magasin, les clients peuvent y monter, d’où l’importance de la continuité magnétique. Il faut que les œuvres soient nourricières pour le regard et pour l’ambiance. L’accent, encore, est mis assez fortement sur la scénographie, ce qui va plutôt à l’encontre de mon point de vue. Je considère en effet que les œuvres peuvent se défendre toutes seules. Il a donc fallu composer d’une manière la moins compromettante possible. Je me suis focalisé sur les artistes dont le travail est esthétiquement magnétique et caractérisé par une approche à chaque fois différente de la relation à l’ailleurs. Cette exposition est pertinente par sa thématique mais, à dessein, on n’y recherche pas un continuum logique d’une œuvre à l’autre. Laurent Tixador et Abraham Poincheval ont fait un travail sur l’expérience-limite en créant un habitat souterrain nomade, ce qui n’a jamais été fait avant eux dans l’univers de la spéléologie. C’est à la fois un ailleurs expérimental et local.

L’architecte et plasticien grec Andreas Angelidakis a conçu le décor des villes du futur qui pose la question de la position du corps – des villes conçues comme des lieux qui peuvent refléter le réel à l’infini, produire des ambiances, se décomposer et changer les effets qu’elles produisent. Ici, vous pourrez vous retrouver dans une ambiance diversement africaine, asiatique, européenne, etc.

La relation à l’ailleurs mise en valeur par l’exposition, encore, peut être esthétique avant tout. C’est le cas chez Fabrice Langlade. Cet artiste a imaginé un pont en porcelaine pour la steppe mongole, un vrai bijou serti sur la surface du globe terrestre, et il cherche des financements pour le construire. Ce travail lui a été inspiré par plusieurs voyages en Asie et en Mongolie, où il s’est souvenu du fameux pont peint par Hokusaï, dont il a samplé la forme. Fabrice Langlade forme ce projet: transposer un pont d’inspiration plastique japonaise dans un matériau chinois et dans ce territoire du vide absolu qu’est la steppe mongole.

Enfin, la relation à l’ailleurs peut être ludique et performative, c’est le cas avec Marc Horowitz, ou bien politique et humanitaire, comme la déclinent pour leur part Lucy et Jorge Orta.

Comme vous le disiez, vous avez deux casquettes: le commissariat d’exposition et l’écriture. Dans une interview où l’on vous demande de comparer les deux, vous déclarez: «J’ai un problème avec l’exposition». Lequel? En quoi l’exposition représente-elle une difficulté pour vous?

Paul Ardenne. Vous en avez l’exemple parfait ici, au sens heureux et malheureux. Une exposition se fait toujours dans un lieu à même d’en surdéterminer le contenu. Dans l’Espace Culturel Louis Vuitton, comment empêcher les gens de regarder au dehors, tant le paysage de Paris visible depuis ses ouvertures et ses terrasses est magnifique? Il a fallu que les scénographes mettent des films sombres sur les fenêtres pour limiter cette pulsion scopique très légitime, pour refermer aussi le lieu un peu plus sur lui-même.

Ensuite, le budget détermine l’exposition et le nombre d’œuvres qui pourra y être montré.

Pour moi, l’exposition parfaite, c’est un livre. Si on me demande demain de faire une exposition, par exemple, sur le thème «L’Art contemporain et le temps», je dirai alors à mon commanditaire de prendre pour référence le chapitre de mon livre consacré à cette question puis de rassembler toutes les œuvres évoquées en celui-ci en un même lieu. Le chapitre écrit suscite ici l’exposition et fait office, en même temps, de texte de catalogue!

Dans un livre, vous parlez de ce que vous voulez, vous n’avez pas de contrainte. Vous n’avez jamais à négocier avec qui que ce soit. Vous ne rencontrez aucun de ces problèmes qui arrivent fréquemment dans les expositions collectives, quand certains artistes ne veulent pas travailler avec d’autres, par exemple.

Pour toutes ces raisons, le métier de commissaire d’exposition n’est pas facile, et le résultat de son travail, l’exposition elle-même, rarement conforme au projet mental ou initial de celle-ci.

Comment concevez-vous votre rôle et votre position de commissaire d’exposition dans la situation actuelle?

Paul Ardenne. C’est un métier absolument nécessaire. Il y a aujourd’hui une émergence telle de la création plastique que si personne n’y met de l’ordre, celle-ci risque de devenir illisible ou bien ponctuelle, chaque événement n’étant relié à rien. Oui, le commissariat d’exposition est un métier important, surtout pour les expositions collectives où l’on essaie de fédérer des artistes autour d’une thématique ou d’une esthétique particulières.

Plus que jamais, ce métier est devenu difficile à cause des conditions dans lesquelles il doit s’exercer – des conditions spatiales, économiques, relationnelles et institutionnelles de plus en plus contraignantes. On ne vous interdira rien, par exemple, mais on vous donnera des directives vous intimant de considérer une fois pour toutes que certaines choses ne peuvent pas être présentées. Chez Vuitton, vous ne pourrez de la sorte présenter une vidéo-performance d’Adel Abdessemed où cet artiste invite des couples à copuler en public. Cela ne cadre pas avec l’image de la maison. De la même façon, depuis «Présumés innocents» au CAPC de Bordeaux, je vous mets au défi de trouver une exposition officielle où serait mise en avant la sexualité des enfants. C’est un risque que les commissaires hésitent à prendre. Légitimement, si l’on se rappelle du sort odieux qui a été fait à Stéphanie Moisdon, commissaire de l’exposition, suite à une plainte déposée par une association de culs bénits, ainsi qu’à Marie-Laure Bernadac et Henri-Claude Cousseau, responsables des expositions locales.

Enfin, autre grand problème, le caractère dorénavant agonistique du commissariat d’exposition. Aujourd’hui, avec le développement de l’industrie culturelle, commissionner des expositions est devenu pour beaucoup de curateurs une question de survie. On forme beaucoup de jeunes à cette fin et cela crée des effets de compétition. Il y a aussi, par voie de conséquence, un effet de racolage qui se traduit par la recherche effrénée du buzz, de l’exposition-spectacle, à contresens de ce qui serait un vrai travail de fond et d’histoire de l’art. Aujourd’hui, la plupart des expositions de jeunes commissaires font la preuve que leur concepteur(-trice) est surtout inculte, en plus d’être arrogant. Souvent, ce que je vois aujourd’hui dans les expositions prétendument innovantes, je l’ai vu dix fois ou vingt fois déjà sous d’autres signatures. Confronté à ce type de situation, je me pose la question du niveau culturel des commissaires d’aujourd’hui, formés d’abord à la médiation, tout en m’interrogeant sur l’idéologie qu’ils véhiculent complaisamment – celle de l’entertainment et du «culturel», cette pseudo-culture.

Que valorise-t-on dans l’art quand on met en avant l’idée que l’histoire de l’art n’a pas de signification ou ne prend pas suffisamment corps, au point pour qu’on puisse présenter comme nouvelle une œuvre d’art qui dans les faits n’est inédite en rien? Tout ceci est hautement problématique, et cette inflexion est nocive. Il faut la combattre, se montrer plus attentif sur le choix des commissaires d’exposition.

Enfin, le positionnement aujourd’hui banalisé, chez les commissaires, qui conduit à se croire les maîtres de la planète Art. Cela a commencé il y a vingt-cinq ans aux Etats-Unis. Pour moi, le dernier grand commissaire d’exposition est Germano Celant, au temps de la création de l’Arte Povera. Comme Pierre Restany et Harald Szeemann avant lui, il a su repérer puis fédérer un mouvement d’artistes cohérent autour de l’idée d’énergie. Mais depuis lors? On a surtout vu œuvrer des micro-curateurs aussi narcissiques que prétentieux, fortement soutenus de plus par le marché et la critique d’art, non sans hasard, du fait de la mainmise qu’ils ont opéré en matière de prescription. Qui comme un «commis d’artistes» à la Obrist, qui comme un «auteur d’exposition» à la Troncy… Ce micro-monarchisme est ridicule.

Valoriser les commissaires au détriment des artistes tient de l’usurpation symbolique. Rappelez-vous la situation incroyable incarnée par la Biennale de Lyon 2007, où il y avait plus de commissaires que d’artistes! Ne croyez pas que je plaisante. Une telle situation gauchit forcément la donne de la visibilité de l’art en train de se faire. La création, pour l’essentiel, reste ce qu’elle est: des milliers d’artistes totalement inconnus qui continuent de travailler, Dieu merci, et qui essaient de survivre. Mais pour le reste? Un système où paradent quelques élus qui ont pris le pouvoir au nom de ce qui serait leur «vision» de l’art, autolégitimée. Une vision qui ne résiste jamais à l’analyse, en fait. Une escroquerie intellectuelle!

Il serait temps que les commissaires ravalent leur morgue, qu’ils se repositionnent de manière à se mettre non pas au service d’eux-mêmes et de leur carrière mais bien au service des artistes et de l’histoire de l’art en train de s’écrire.

En Inde, dans quelques semaines, est organisĂ© un congrès international de curating. Comme si c’était l’essentiel… On y retrouve toujours les mĂŞmes tĂŞtes ou peu s’en faut, les Hans Ulrich Obrist, les Barbara Vanderlinden, les Maria Lind… Des gĂ©nies de l’art? Ces gens-lĂ n’ont pratiquement rien Ă©crit, rien formulĂ©. Lisez une interview d’eux, ils ne savent qu’enfiler les perles ou nous refiler les dernières vessies intellectuelles ou les dernières rĂ©fĂ©rences mondaines Ă la mode. Le pouvoir qu’ont pu prendre ces personnes, par leur maĂ®trise du monde mĂ©diatique et du monde institutionnel, est sidĂ©rant. Et très excessif.

Pour vous, le commissariat d’exposition, c’est d’abord se mettre au service des artistes…

Paul Ardenne. Non, il n’y a pas de hiérarchie. Etre commissaire, c’est rester à sa place. L’artiste produit des objets non attendus, dont la vie matérielle n’a a priori pas besoin. Pourtant, on peut tout à coup considérer ces objets comme indispensables, à un tel point qu’on va se ruiner pour les acquérir. Voilà la force de l’art et comment l’inutile devient absolument nécessaire! Contrairement à ce que disait Marx, ce ne sont pas les infrastructures qui soutiennent et dominent le monde mais c’est le symbolique.

Or le symbolique, c’est l’affaire des artistes, pas des curateurs. Que ces derniers se contentent de le mettre en valeur, cela suffit.

L’actuel monde de l’art est impayable. Tout s’y passe comme si le commissaire était plus important que les artistes. C’est le seul milieu, en matière culturelle, où cela se passe de cette façon. Pour moi, le commissaire doit mettre en valeur le travail de l’artiste, point. A partir du moment où le commissaire se met en valeur — une attitude initiée par Harald Szeemann et critiquée par Daniel Buren dès 1972 —, je considère qu’il y a imposture professionnelle et je ne la cautionne pas.

A l’inverse, il arrive qu’on demande à un artiste de devenir commissaire en invitant d’autres artistes à exposer. Que pensez-vous de cette pratique de plus en plus répandue? Quels sont ses potentiels et ses limites?

Paul Ardenne. Je viens d’écrire un très long article pour la revue Joséphine à ce propos – une donnée que j’ai donc étudiée de près. C’est une pratique qui s’est développée il y a quelques années en Angleterre avec le système des Turner Prize, chaque lauréat gagnant le droit d’organiser son exposition l’année suivante. Marc-Olivier Wahler a rebondi sur cette idée au Palais de Tokyo avec le principe des «Cartes blanches». Pourquoi pas? Je ne vois pas pourquoi un artiste n’exposerait pas un univers qui est le sien. Le seul problème, c’est que l’artiste le fait déjà dans son œuvre et par son truchement. Il y a peut-être ici, dès lors, une forme de paraphrase, de redondance, de dérive pervertissante. A quoi bon en rajouter sur l’œuvre proprement dite?

Ce que je trouve néanmoins intéressant dans cette formule, c’est que l’artiste puisse librement parler de tout ce qu’il veut sans obligation de cohérence. Une inflexion très visible dans l’exposition, par exemple, d’un Mark Wallinger, lauréat du Turner Prize 2008, intitulée «L’arbitre russe. Frontières, séparations et seuils», présentée au printmps 2009 à la Hayward Gallery à Londres. Intitulé amphigourique que celui-ci? Pas le moins du monde, pour peu qu’on y regarde de plus près. Lors de la Coupe du monde de football 1966, où s’affrontent en finale l’Angleterre et l’Allemagne, un but accordé de manière erronée aux Britanniques leur donne la victoire suprême. Ce but, en dépit de la contestation qu’il suscite, a été attribué d’autorité par l’arbitre azéri Tofik Bakhramov (l’Azerbaïdjan est alors une des républiques soviétiques contrôlée par la Russie). Interrogé des années plus tard sur cette décision d’arbitrage, Bakhramov aurait juste répondu: «Stalingrad». Manière revancharde, pour cet arbitre, de faire payer à leurs descendants la sanglante équipée des soldats allemands de la Wehrmacht dans le Caucase, offensive bloquée par l’Armée rouge dans la ville-martyre de Stalingrad (l’actuelle Volgograd), et qui y fit plus d’un million de victimes. Cette exposition, dans la foulée, était construite sur le thème des décisions arbitraires, qui apparaissent de manière inopinée mais qui ont toujours une logique souterraine. Une position qui n’appartient qu’à cet artiste, de fait.

Les limites de l’exposition d’artiste résident en fait, surtout, dans l’intention cachée de l’institution qui la promeut. Ce n’est jamais l’artiste qui demande à faire une exposition mais c’est une structure institutionnelle qui l’y invite. Pour moi, c’est tout à fait autre chose! Il y a toujours un dieu caché, une image sous le tapis. Quand les expositions confiées à des artistes apparaissent-elles? Quand le système de l’exposition commence à s’épuiser, quand les curateurs ne savent plus de quoi parler, quand ils sont démasqués comme des imposteurs. Il ne faut jamais oublier que tout cela se fait au nom de l’industrie culturelle. Celle-ci rénove ses pratiques pour pouvoir survivre à elle-même de manière glorieuse et légitime. Je ne peux en vérité pas m’empêcher de voir dans les expositions d’artistes une stratégie de relance de l’industrie culturelle: à toutes fins que celle-ci puisse continuer à fonctionner.

En avril 2011, vous présenterez à la Fondation Ricard une exposition intitulée «Wani», un concept de votre invention qui signifie «Objet Artistique Non Identifié». Est-ce un aveu d’impuissance de votre part? Une manière de dire l’impossibilité d’analyser les œuvres contemporaines?

Paul Ardenne. Non, pas le moins du monde. S’agissant de la plupart de œuvres créées aujourd’hui, leur compréhension est difficile car ces œuvres-là sont très individualisées, les parcours de vie dont elles émanent très personnalisés et la création de nature idiosyncrasique. Chaque artiste exprime un rapport au monde fondé sur son histoire privée et ses aventures personnelles. On a affaire à des œuvres à la fois très ouvertes — qui peuvent dire beaucoup de choses du point de vue du sens — et très fermées. C’est très caractéristique de l’art contemporain, ce qui fait dire à certains que c’est «n’importe quoi». Forme identifiable mais interprétation infinie, en quelque sorte. Personne ne comprend en tout le sens d’une œuvre d’art, l’artiste y compris. Si l’on pose le postulat que l’inconscient existe — même les neurobiologistes ne le contestent pas —, toute œuvre d’art naît d’un état métamorphique de la conscience. Au fond, c’est ce que Freud a essayé de montrer: toute œuvre d’art est une stratégie. C’est une stratégie de séduction, une demande d’amour — par des voies inattendues qui sont de l’ordre du merveilleux, de l’exceptionnel — à un monde qui va finalement remercier l’artiste de lui avoir donné un supplément d’âme, une représentation symbolique accrue. Partant de là , je ne pense pas qu’on puisse interpréter les œuvres quelles qu’elles soient. Même une Crucifixion de Cimabue, je ne suis pas sûr qu’on puisse l’interpréter. Il y a bien sûr le discours religieux mais qui saigne? Le Christ dans l’image? Cimabue dans son cœur de chrétien que peine la crucifixion du Christ, ou un chagrin d’amour plus trivial transposé en crucifixion?

Le «Wani», c’est autre chose. C’est un concept que j’ai forgé en m’amusant. Cent ans après le ready-made qui a été inventé en 1913, le «Wani» apparaît! En 2013, ceux qui n’ont pas encore admis le ready-made vont devoir admettre en prime le «Wani»! Ce terme signifie «Objets Artistiques Non Identifiés» ou «Non Identifiables», dans la lignée du terme «Ovni». Par contraction langagière, «OANI» devient «WANI».

J’ai recensé de la sorte un très grand nombre d’œuvres qui sont absolument indéfinissables, forme comme sens, quel que soit le bout par lequel on les prend. On ne sait pas si ce sont des sculptures, des peintures, des gestes, on ne sait pas plus de quoi elles parlent, à quoi elles font référence, etc. Ce sont des œuvres conçues sciemment pour échapper à toute interprétation. Dans ce cas, l’artiste se positionne comme quelqu’un qui souhaite anéantir d’office toute possibilité d’expertise. On est dans le monde des experts? L’artiste «Wani», en guise de réponse, choisit de produire de l’anti-normatif, du non-expertisable. Victoire supplémentaire de l’art sur le monde matériel, sur ses codes, son idéologie du contrôle, de la régulation, de l’ordonnancement et de l’indexation. Certains artistes se moquent de plaire, d’être dans le sens du vent, dans la compréhension du monde. Certains autres (qui peuvent être les mêmes) récusent toute forme d’art qui leur donnerait un éclairage sur eux-mêmes. Cet art-là , «Wani», ne fait qu’accroître l’énigme de leur vie. C’est un art qui produit de l’incertitude, qui ébranle et qui n’est pas forcément facile à vivre.

Pour cette exposition, j’ai collaboré avec Marie Maertens, autrement plus subtile que moi en matière de scénographie, et nous avons dressé ensemble une liste d’artistes de vingt-cinq à soixante ans.

Comme pour l’«Ailleurs», avez-vous ancré le concept de «Wani» dans un fondement historique?

Paul Ardenne. Oui, ce fondement est curieux car il est littéraire et fictionnel. Le premier «Wani» de l’histoire a été conçu par l’écrivain Honoré de Balzac, dans Le chef d’œuvre inconnu. C’est là l’histoire de deux jeunes artistes qui étudient à Paris dans l’atelier d’un peintre très connu, Frenhofer. Ils le voient chaque jour travailler sur un tableau représentant une femme, La Belle Noiseuse. Une partie de son corps, la jambe, est traitée d’une manière bizarre, informe. Un beau jour, les deux jeunes lui demandent ce qu’il est en train de faire et Frenhofer se met en colère, les accusant de vouloir lui voler son idée, qui est pour lui le secret de l’art.

Ce texte vous fera dire que c’est citer-là le premier tableau abstrait de l’histoire. Je vous l’accorde. Mais le tableau de Frenhofer est aussi un «Wani», si l’on excepte le fait que Frenhofer avait souhaité donner un sens à son œuvre. Au fond, ce qu’il avait peut-être inventé avant tout le monde, c’est l’œuvre d’art non expertisable.

On s’inscrit ici dans une filiation historique intéressante, relative à l’indéfinition croissante de l’œuvre d’art. A mesure que la modernité rationalise le rapport au monde et essaie de donner une réponse à tout, un sentiment croît qui se nourrit de l’idée que l’on ne donnera jamais le vrai sens des choses symboliques. Finalement, l’œuvre d’art la plus intéressante est peut-être celle qui se refuse à produire du sens d’une manière consciente.

Les commissaires d’exposition que vous avez cités — Restany, Szeemann, Celant — avaient une vision et ont rassemblé des artistes sous une étiquette, une tendance. Considérez-vous que votre rôle de commissaire consiste en cela aussi?

Paul Ardenne. Non. Je ne cherche pas à constituer un groupe d’artistes, par exemple, qui seraient ceux de l’«Ailleurs» ou du «Wani». Je ne veux pas plus être l’historien de l’art contextuel. Cela ne m’intéresse pas.

Bien qu’il soit si difficile d’analyser l’art vivant, vous avez bien une mĂ©thodologie ou des critères d’apprĂ©ciation lorsque vous ĂŞtes face Ă une Ĺ“uvre…

Paul Ardenne. J’ai deux types de rapport à l’œuvre, l’un affectif, l’autre, épistémologique. Le rapport affectif: je me forme une idée personnelle et intime à l’œuvre. Je mets alors en avant mon jugement de goût, qui ne regarde que moi et que je n’universalise jamais.

Le rapport épistémologique, à présent: quand je regarde une œuvre émergente, je me demande d’abord si elle a déjà existé, si c’est une réplique, un clone, une copie, du «revisited» ou bien une œuvre inédite. Une évaluation aujourd’hui difficile, convenons-en: nous sommes à l’heure du sampling, du piratage, du copyleft, de l’appropriation généralisée, sur fond de culture techno et de cyberculture. Il faut donc pousser plus loin. Après l’appréciation de la valeur historique de l’œuvre, je tente d’apprécier sa valeur intentionnelle. Quelle est l’intention de l’artiste? Est-il parvenu à ses fins?

Je réfléchis à la réceptivité de cette œuvre et à la valeur de sa réceptivité. L’œuvre est-elle facile à assimiler? Sa facilité d’assimilation ne renvoie-t-elle pas au consensus, au lieu commun, au kitsch, au pittoresque? Au contraire, est-ce une manière d’infuser le champ social? Une œuvre contextuelle — l’art de rue, les artistes qui créent des entreprises, etc — a pour but la réception maximale et immédiate. Un «Wani», pas du tout. Il faut aussi s’interroger sur ce que vise l’œuvre.

Je travaille en somme à partir d’un faisceau de données qui ne permet certes pas d’établir la vérité de l’œuvre considérée mais qui permet du moins de cerner ses mobiles. C’est très méthodologique. A partir de là , je forme enfin mon idée quant au niveau d’excellence de l’œuvre, qui peut être fort, moyen, faible, inexistant. Une chose est sûre: je préfèrerai toujours Bacon à des artistes qui font du Bacon.

Là où le critique d’art n’a qu’à choisir, l’historien de l’art, lui, doit présenter et indexer ce qui est. Je tiens à bien distinguer les deux pratiques. Chacune a ses obligations morales. Le critique d’art doit mettre en avant le fait que certaines œuvres sont plus intéressantes que d’autres, pour telle et telle raison qu’il doit justifier. Il prend position devant l’histoire. L’historien de l’art n’a pas à en passer par là . Son devoir éthique à lui, c’est d’établir la primauté de l’œuvre et de ses enjeux. Ce qui n’est jamais facile, il faut bien le reconnaître. Compiler n’est pas penser, comme l’on sait.

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram