Propos recueillis par Damien Delille

Damien Dellile : comment sâest initiÃĐe cette exposition ÂŦZones AridesÂŧ ?

Patrice Joly : Lâexposition est partie de la volontÃĐ dâOlivier Mosset de rassembler des artistes liÃĐs à lâArizona, lui-mÊme vivant dans cette partie des Ãtats-Unis, à Tucson. Morgane Tschiember, qui est liÃĐe à Mosset, mâa proposÃĐ dâen assurer le commissariat, en rassemblant une ÃĐquipe dâartistes. John Armleder avait dÃĐjà sÃĐjournÃĐ Ã plusieurs reprises à Tucson, Anne-Marie Jugnet & Alain Clairet vivent au Nouveau Mexique. Jâai aussi invitÃĐ AurÃĐlien Froment, pour sson travail sur la citÃĐ dâArcosanti, Wilfrid Almendra dont je connaissais une piÃĻce qui pouvait parfaitement fonctionner dans lâexposition, ainsi que Mathieu Mercier pour ses photos prises là -bas. Cette exposition, que nous voulions prÃĐsenter en France, sâest finalement cristallisÃĐe autour de deux lieux : à Nantes au Lieu Unique et à Paris, à lâespace Ricard.

Lâexposition prend sa source en Arizona et se trouve pour ainsi dire catapultÃĐe en France. Quel lien est tissÃĐ entre ces deux univers ?

LâArizona est une rÃĐgion pleine de clichÃĐs : avant tout celui du dÃĐsert. Plus le cercle gÃĐographique sâÃĐlargit et plus les mythologies liÃĐes au territoire se multiplient, comme les images de cactus, de la musique et du road movie. LâArizona est un vÃĐritable rÃĐservoir mythologique dÃŧ notamment au caractÃĻre grandiose du paysage qui fut le dÃĐcor rÃĐel de la conquÊte de lâOuest, puis le dÃĐcor de nombreux westerns qui ont alimentÃĐ notre imaginaire dâoccidental.

Mais il a aussi attirÃĐ de nombreux artistes, comme James Turrell, et tous les land artists qui y ont rÃĐalisÃĐ la plupart de leurs piÃĻces trÃĻs connues comme celles de Smithson, Walter de Maria ou Michael Heitzer.

ÂŦZones aridesÂŧ veut tÃĐmoigner de cette dimension fabuleuse, de ce quâil en reste, et de ce qui est advenu de toutes les intentions utopiques de ces annÃĐes-là . Les land artists avaient investi un territoire dÃĐsertique et rÃĐsolument ÃĐloignÃĐ, ce qui les mettait à lâabri dâune appropriation marchande.

Mais le projet ne sâarrÊte pas à une revisitation nostalgique du land art, il sâinterroge sur le devenir de ces spÃĐculations en proposant la reconstruction dâun paysage amÃĐricain au sein dâun centre dâart en tenant compte des rÃĐÃĐvaluations qui ont ÃĐtÃĐ faites sur ces entreprises et en essayant dâimporter la complexitÃĐ de la civilisation amÃĐricaine actuelle. DâoÃđ le mÃĐlange des genres et des clichÃĐs, et la contiguÃŊ;tÃĐ dâÃĐlÃĐments trÃĻs symboliques comme la route de Morgane Tschiember ou les cactus de John Armleder avec les piÃĻces de Mathieu Mercier ou le film dâAurÃĐlien Froment aux contenus plus polÃĐmiques.

Cette vision est-elle proprement amÃĐricaine ? Comment se retrouve-t-elle dans lâexposition à lâespace Ricard ?

La rÃĐfÃĐrence aux land artists amÃĐricains est assez explicite dans lâexposition et on peut y voir comme une rÃĐponse aux utopies et aux problÃĐmatiques prÃĐsentes au sein de ce mouvement. La piÃĻce de Wilfrid Almendra prÃĐsentÃĐe à Nantes, constituÃĐe de sable et de pelles de bulldozer stylisÃĐes, fait penser à ce que disait Robert Smithson, quâÂŦau lieu dâutiliser un pinceau pour exercer son art, il aurait prÃĐfÃĐrÃĐ avoir un bulldozerÂŧ.

Il y a deux expositions vraiment diffÃĐrentes en France et une troisiÃĻme qui sera prÃĐsentÃĐe à Tucson, dont on ignore encore la forme quâelle prendra. En travaillant avec des artistes qui y ont vÃĐcu ou sÃĐjournÃĐ (câÃĐtait la contrainte minimum exigÃĐe par Olivier Mosset pour participer à ÂŦZones aridesÂŧ), un regard sur la constitution du paysage amÃĐricain, culturelle et physique, est proposÃĐ.

On peut donc parler dâun mouvement dâextraction du paysage ?

Lâespace Ricard est plus civilisÃĐ, mais aussi beaucoup plus accidentÃĐ. La seule piÃĻce commune aux deux lieux est la piÃĻce de John Armleder : une nouvelle version de ses Flower Power avec des cactus à la place des roses. A Nantes, lâÅuvre est placÃĐe à lâentrÃĐe de lâexposition et joue sur la confusion entre le cÃītÃĐ sculptural et la dimension ornementale ou dÃĐcorative des plantes dâentrÃĐe de foires ou de salons : cela en fait une sculpture ÂŦdâusageÂŧ. à Paris elle fonctionne clairement avec la piÃĻce de Morgane Tschiember, comme stimulant ÂŦrÃĐelÂŧ dâune vidÃĐo trÃĻs abstraite.

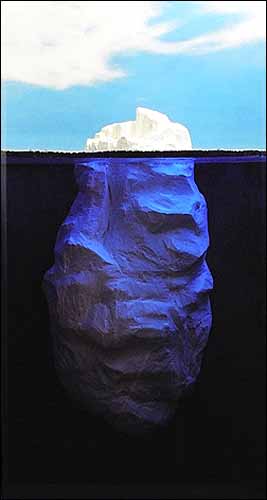

On peut aborder ces expositions comme la tentative de reconstitution dâun paysage du sud des Ãtats-Unis avec des ÃĐlÃĐments plus ou moins mÃĐtaphorisÃĐs, lâespace Paul Ricard donnant lieu à une exposition plus ÂŦmentaleÂŧ que celle de Nantes : la piÃĻce de Wilfrid Almendra, par exemple, monstre mi-vÃĐgÃĐtal, mi-mÃĐcanique, est une espÃĻce de chimÃĻre; en face, le monochrome dâOlivier Mosset peut renvoyer à la supposÃĐe virginitÃĐ du dÃĐsert. Dans la troisiÃĻme salle, on se situe dÃĐlibÃĐrÃĐment dans des projections imaginaires oÃđ les peintures en forme de ÂŦhublotsÂŧ de Clairet et Jugnet ouvrent sur une autre forme dâariditÃĐ, celle symbolisÃĐe par lâiceberg dâAurÃĐlien Froment, tandis que sa bibliothÃĻque circulaire renvoie à la constitution culturelle du paysage, sa dimension ÃĐcrite, savante, utopique.

Au regard de la thÃĐmatique et cette reconstitution mythologique, on trouve ÃĐtrangement peu dâimages et de prÃĐsence iconique.

Effectivement, on a plus affaire à des impressions, des ÂŦtouchesÂŧ, pour une exposition dÃĐpouillÃĐe et un tantinet aride. Sauf la piÃĻce de Mathieu Mercier, qui peut se lire comme une ÂŦarchÃĐologisationÂŧ anticipÃĐe avec ces casques de football amÃĐricain sous vitrines. Jâaimais beaucoup ce cÃītÃĐ hybride entre le masque africain et lâobjet prÃĐhistorique, renvoyant à une dimension musÃĐographique. Le caractÃĻre iconographique est plus prÃĐsent au Lieu Unique, avec la route monumentale de Morgane Tschiember ou la piÃĻce de Wilfrid Almendra, trÃĻs spatiale. Si lâexposition de Nantes est une reconstitution plus physique du territoire, celle de lâespace Ricard se veut plus une cosa mentale, avec lâidÃĐe dâune ligne de fuite vers dâautres horizons.

On semble retrouver des zones de passages avec, dâune part, les sources des land artists dans lâexposition de Nantes et, de lâautre, certains prÃĐceptes minimalistes. Je pense notamment au fameux texte de Tony Smith à propos de son expÃĐrience de la traversÃĐe dâune route oÃđ, tout en roulant de nuit, il a mesurÃĐ lâimportance de lâexpÃĐrience comme rÃĐalitÃĐ dÃĐpassant certains prÃĐceptes picturaux.

Dans les intentions des land artists, celles de Robert Smithson en particulier, lâidÃĐe est dâinvestir un territoire neutre oÃđ la civilisation nâa pas laissÃĐ de traces et dây inscrire une empreinte à lâÃĐchelle du territoire. Lâespace peut sâapprÃĐhender comme une toile : il faut parcourir des milliers de kilomÃĻtres pour aller voir ses piÃĻces. LâÅuvre ÃĐtant difficilement visible dans sa totalitÃĐ, sauf à la voir dâen haut, il y a comme une rÃĐponse ÃĐvidente et paradoxale au devenir commercialisable de ses productions.

Mais la suite des ÃĐvÃĐnements a montrÃĐ que ses intentions utopiques ont ÃĐtÃĐ rapidement rÃĐcupÃĐrÃĐes par le systÃĻme quâil voulait fuir : les earthworks comme les dÃĐnommaient aussi les land artists sont dÃĐsormais des destinations touristiques. Câest un peu ce dont parle le film dâAurÃĐlien Froment sur Arcosenti, dÃĐjà prÃĐsentÃĐ aux Laboratoires dâAubervilliers.

Cette ville utopique fondÃĐe dans les annÃĐes 70 par Paolo Soleri est devenue un objet de curiositÃĐ comme les piÃĻces de Smithson. Elle survit grÃĒce au commerce et au tourisme. Dans le film, le narrateur qui y vit depuis trente ans sert de guide à ce qui apparaÃŪt comme un documentaire/mode dâemploi. Il est toujours filmÃĐ au premier plan avec ce quâon devine de la ville en arriÃĻre plan. On ne la voit quâà travers le commentaire trÃĻs personnel quâil nous livre. Il agit comme un ÃĐcran qui nous masque la rÃĐalitÃĐ du devenir de ce projet, avec une dimension assez pathÃĐtique et plutÃīt touchante.

Au Lieu Unique, oÃđ le film est prÃĐsentÃĐ sur trois ÃĐcrans diffÃĐrents, AurÃĐlien Froment a jouÃĐ avec le cÃītÃĐ visite guidÃĐe du film pour instituer des points de vue sur lâexposition et ajouter au trouble du regard : on a en permanence le hors champ de lâexposition qui vient interfÃĐrer avec lâarriÃĻre plan du film.

Quel regard portent justement les artistes de lâexposition sur ces utopies ?

Il y a plusieurs degrÃĐs. Morgane Tschiember a dÃĐveloppÃĐ des impressions et des visions que lâon a face au dÃĐsert, de maniÃĻre trÃĻs colorÃĐe, en rÃĐfÃĐrence directe à la notion de mirage. Armleder a rÃĐadaptÃĐ une de ses Flower Power, avec la dimension mÃĐtaphorique du road movie prÃĐsente à travers le cactus et le pneu de 4 x 4. Olivier Mosset, avec ses monochromes, blancs à Nantes et crÃĻme à Paris, ÃĐvoque plus le cÃītÃĐ virginal du dÃĐsert. Mathieu Mercier a rÃĐalisÃĐ pour Nantes des palettes de cartes postales à partir de photos dâÃĐtalages de boÃŪtes de farines oÃđ sont reprÃĐsentÃĐs un indien et une indienne : cela tire lâexposition vers le cÃītÃĐ noir de la civilisation amÃĐricaine. Que sont devenus les fiers cavaliers de la conquÊte de lâOuest qui irradiaient la pellicule de leur bravoure et terrorisaient leurs adversaires dans les westerns de John Ford ? à noter que pour ajouter à ce caractÃĻre dÃĐceptif, les cartes postales de Mathieu Mercier ne sont pas à emporter, au grand dam des visiteurs, habituÃĐs dÃĐsormais à ce cÃītÃĐ take away des expositions dâart contemporainâĶ

Ce rapport dÃĐceptif nâest-il pas ce qui unit les artistes de cette exposition avec leurs aÃŪnÃĐs land artists ?

Si lâon veut comparer avec les artistes du land art, il y a effectivement une dimension intouchable et inaccessible de lâÅuvre : on ne peut rouler sur la route de Morgane, marcher sur le sable de Wilfrid et emporter les ÂŦsouvenirsÂŧ de Mathieu.

Il y a de nombreux degrÃĐs de lecture qui font que les piÃĻces elles-mÊmes agissent comme des ÃĐcrans ou des prismes.

La rÃĐfÃĐrence au land art est assez prÃĐsente dans sa tentative dâÃĐloigner lâespace oÃđ lâon peut accÃĐder aux Åuvres, de multiplier les niveaux de perceptions. Mais là oÃđ le land art prÃĐtendait à une dimension polÃĐmique, ici on assiste plus à un nouveau dÃĐpart, un peu comme si les ÂŦÃĐchecsÂŧ de ce dernier avaient ouvert la voie à de nouvelles possibilitÃĐs, une fois la dÃĐsillusion digÃĐrÃĐe.

Il y aussi une espÃĻce dâeffet boomerang : là oÃđ le land art allait à la rencontre des espaces naturels en crÃĐant de la mythologie, ici on rÃĐimporte du paysage au sein de lâespace dâexposition, à la façon dâun laboratoire dont on ÃĐtudie les effets et les conditions de fonctionnement. La multiplication des strates de lecture et la variation des niveaux mÃĐtaphoriques des piÃĻces permet de se constituer son propre paysage mental et sa propre vision de ce territoire mythique.

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram