Le second volet de lŌĆÖexposition de photographies et de vid├®os ┬½Open frame┬╗, au Centre r├®gional dŌĆÖart contemporain de S├©te, approfondit la r├®flexion pr├®c├®demment engag├®e sur lŌĆÖart et la photographie, et sur quelques unes de leurs fa├¦ons dŌĆÖexplorer le monde, de sŌĆÖouvrir ├Ā lui. Les photographies dŌĆÖartistes ainsi pr├®sent├®es font appara├«tre assez pr├®cis├®ment certaines des diff├®rences qui les s├®parent des clich├®s de la photographie canonique, telle quŌĆÖelle est notamment pratiqu├®e depuis pr├©s dŌĆÖun si├©cle par le reportage. Alors que celui-ci a nou├® avec le monde un lien fond├® pour lŌĆÖessentiel sur le temps, les artistes emploient le mat├®riau-photographie plut├┤t dans une approche de lŌĆÖespace. Les clich├®s saisis ├Ā la vol├®e, pris sur le vif, ou ├Ā lŌĆÖinstant suppos├® ┬╗d├®cisif┬╗ dŌĆÖactions et dŌĆÖ├®v├®nements, sont ici totalement absents.

Ouvrir artistiquement le cadre de la photographie pourrait ainsi consister ├Ā passer du (suppos├®) ┬½├¦a-a-├®t├®┬╗, dont Roland Barthes a fait son cr├®do, ├Ā lŌĆÖexploration et lŌĆÖexp├®rimentation de sites, de lieux et dŌĆÖobjets assez pertinents pour permettre de se situer dans le monde et de le penser. LŌĆÖattention porterait alors moins sur la saisie temporelle que sur la position spatiale.

Le temps, lŌĆÖespace; saisie temporelle, position spatiale: ce sont deux types radicalement diff├®rents de rapports au monde, de protocoles repr├®sentatifs, de r├®gimes esth├®tiques, et bien s├╗r de vitesses et de modes de circulation des images.

Le festival du photoreportage ┬½Visa pour lŌĆÖimage┬╗, ├Ā Perpignan, est devenu lŌĆÖun des temples de la photographie-temps telle que la pratiquent les reporters dont lŌĆÖattention se porte sur des ├®v├®nements assez spectaculaires, sensationnels ou dramatiques pour trouver de lŌĆÖ├®cho dans la presse de la soci├®t├® du spectacle. Ils documentent moins le monde quŌĆÖils ne le th├®├ótralisent. Ils informent moins le public quŌĆÖils ne sollicitent sa compassion.

Le fonctionnement de la photographie de reportage place les images sous la dictature du temps. Les reporters en mission nŌĆÖinterviennent que secondairement sur lŌĆÖespace: le lieu ├®tant fix├® par lŌĆÖ├®v├®nement, et le point de vue par un faisceau de contraintes telles que la demande des agences et du march├®, lŌĆÖaction des responsables de communication, le syst├©me des accr├®ditations, etc. Le tout avec un imp├®ratif: toujours plus pr├©s, plus vite, plus direct, plus explicite, plus extr├¬me, plus th├®├ótral, voire plus dramatique.

La vitesse et lŌĆÖhyperbole visuelle, qui sont des effets de la dictature du temps sur la pratique et les formes de la photographie de reportage, d├®finissent un rapport st├®r├®otyp├® ŌĆö impens├® ŌĆö au monde. Une mani├©re de fermeture.

CŌĆÖest pr├®cis├®ment ├Ā une d├®construction de la fausse naturalit├® de la posture du photoreportage que proc├©de la d├®marche artistique de Bruno Serralongue, qui ├®tait pr├®sent dans le premier volet de lŌĆÖexposition. CŌĆÖest ainsi quŌĆÖil se rend ├Ā un concert de Johnny Hallyday aux ├ētats-Unis par ses propres moyens, sans accr├®ditation de presse, et muni dŌĆÖune lourde chambre photographique de studio totalement inadapt├®e aux conditions du reportage. Aussi arrive-t-il en retard, ├Ā contretemps de lŌĆÖ├®v├®nement, sans autorisation dŌĆÖen photographier lŌĆÖ├®picentre, et ralenti dans son action par le poids de son mat├®rielŌĆ”

Mais le protocole artistique ainsi con├¦u mine la tyrannie du temps qui sŌĆÖexerce sur la photographie de presse, jette le doute sur la notion dŌĆÖ┬½instant d├®cisif┬╗, et sur celle m├¬me dŌĆÖ├®v├®nement. En se pla├¦ant d├®lib├®r├®ment hors-temps et hors-champ de lŌĆÖ├®v├®nement, dans ses marges, Bruno Serralogue peut librement en capter les effets et r├®sonnances sociaux, politiques et humains auxquels la machine m├®diatique reste sourde et aveugle.

Plus radicalement encore, nombre dŌĆÖartistes contemporains se servent de la photographie hors de toute situation dŌĆÖurgence et dŌĆÖinstantan├®it├®, et m├¬me de toute pr├®sence et dŌĆÖaction humaines.

La figure du mur est ├Ā cet ├®gard signifiante dans sa r├®currence. Trois grands tirages noir et blanc du sud-africain Santu Mofokeng repr├®sentent les murs aust├©res de la cour des prisonniers politiques de Robben Island, o├╣ Nelson Mandela a ├®t├® enferm├® durant de nombreuses ann├®es. A proximit├®, une s├®rie de Meir Wigoder est consacr├®e ├Ā la construction du mur derri├©re lequel Isra├½l isole la Palestine, tandis que la haute et plate fa├¦ade dŌĆÖun building de banque photographi├® ├Ā Brasilia par Andreas Gursky dresse, telle un immense mur de verre, la froide domination de la finance.

Loin des spectacles ├®ph├®m├©res tour ├Ā tour futiles et dramatiques de lŌĆÖactualit├®, ces ┼ōuvres explorent et red├®coupent photographiquement lŌĆÖespace, rendant visibles des sujets et des objets qui ne lŌĆÖ├®taient pas, et fa├¦onnant ainsi des regards politiques sur le monde.

Pour sa s├®rie de photographies de miradors isra├®liens situ├®s en Cisjordanie, lŌĆÖartiste palestinien Taysir Batniji a d├╗ recourir ├Ā un protocole de contournement. Interdit, en tant quŌĆÖhabitant de Gaza, de se rendre en Cisjordanie, il a confi├® ├Ā un photographe le soin de r├®aliser les clich├®s ├Ā la mani├©re de lŌĆÖesth├®tique dite ┬½documentaire┬╗ adopt├®e par les artistes allemands Bernd et Hilla Becher pour dresser, ├Ā partir des ann├®es 60, lŌĆÖinventaire photographique des b├ótiments industriels en voie dŌĆÖobsolescence.

Comme les ch├óteaux dŌĆÖeau ou les hauts fourneaux des Becher, les miradors de Taysir Batniji sont donc en noir et blanc, uniform├®ment centr├®s dans lŌĆÖimage, et accroch├®s au mur dans des cadres pos├®s bord ├Ā bord en trois rang├®es de quatre.

Toutefois, si la rigueur esth├®tique d├®joue bien le spectaculaire et lŌĆÖ├®ph├®m├©re des photographies dŌĆÖactualit├®, si la r├®f├®rence formelle aux Becher ancre la s├®rie dans lŌĆÖhistoire de lŌĆÖart moderne, si elle sugg├©re lŌĆÖid├®e dŌĆÖinventaire et de neutralit├® documentaire, la modeste qualit├® de cadrage et de nettet├® des clich├®s fait directement signe vers les conditions de leur r├®alisation, et d├®river la s├®rie du c├┤t├® dŌĆÖune ┬½politique de lŌĆÖesth├®tique┬╗ (Jacques Ranci├©re).

CŌĆÖest en inventant des dispositifs esth├®tiques singuliers que la photographie peut sortir de sa fermeture, de la dictature du temps, de la r├®p├®tition des m├¬mes protocoles ├®prouv├®s pour leurs efficacit├® et rentabilit├® commerciales et spectaculaires.

Avec la vid├®o, les artistes doivent ├®galement concevoir des dispositifs pour produire de la v├®rit├®, comme lŌĆÖa fait exemplairement lŌĆÖartiste iranienne Ghazel dans sa vid├®o Road Movies consacr├®e au p├®riple de quarante cinq jours quŌĆÖun jeune gar├¦on de 16 ans sans papiers a connu pour passer clandestinement dŌĆÖAfghanistan en France.

Apr├©s avoir accept├® de collaborer ├Ā une performance avec Ghazel, le gar├¦on sŌĆÖest d├®sist├® en ces termes: ┬½Je ne veux pas raconter une fiction. Si je dis la v├®rit├®, personne ne me croira. Ils vont dire: il est fou. Car les gens regardent trop de films de fiction. Et ils vont dire que mon histoire est aussi un de ces films┬╗.

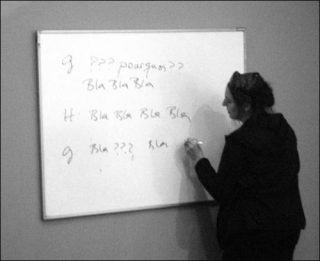

Pour d├®jouer les pi├©ges de la fiction et du spectacle, et pour abolir tout pathos, Ghazel a con├¦u, en lŌĆÖabsence du gar├¦on, un dispositif dŌĆÖune extr├¬me rigueur et dŌĆÖune totale neutralit├® esth├®tique: vue de dos, elle liste ├Ā lŌĆÖaide dŌĆÖun marqueur sur un tableau blanc les ├®tapes de ce ┬½road movie┬╗ clandestin et forc├® entre Kunduz et Paris via lŌĆÖIran, la Turquie et la Gr├©ce. LŌĆÖaction r├®p├®titive dŌĆÖ├®crire, et dŌĆÖeffacer pour lister encore, est enregistr├®e en vid├®o noir et blanc, en plan fixe, en temps r├®el, sans autre son que le crissement du stylo sur la surface du tableau.

A lŌĆÖoppos├® de lŌĆÖemphase spectaculaire, lŌĆÖintensit├® et la force politiques de lŌĆÖ┼ōuvre r├®sident dans sa rigueur et sa pertinence esth├®tiques, mais aussi dans sa fa├¦on de faire symboliquement vivre au spectateur lŌĆÖexp├®rience du p├®riple au travers de lŌĆÖexp├®rience en temps r├®el de sa transcription scripturaire dans lŌĆÖespace du tableau.

Andr├® Rouill├®

R├®f├®rence des ┼ōuvres

ŌĆö Taysir Batniji, Watchtowers, 2008. 26 photos noir & blanc. 50 x 40 cm

ŌĆö Ghazel, Road Movie, 2010. Vid├®o. 17 min 48.

ŌĆö Andreas Gurski, Brasilia, Banksektor Nord, 1994. 1 photo couleur. 186 x 226 cm. Courtesy Ringier Collection, Suisse.

ŌĆö Santu Mofokeng, Robben Island, 2002. 3 photos noir et blanc. 100 x 150 cm. Courtesy Carlier-Gebauer, Berlin

ŌĆö Meir Wigoder, Vigilance and Delay: The Israeli-Palestinian Separation-Wall Project, 2001-2005. 10 photos couleur. 32 x 47 cm

Open frame

Centre r├®gional dŌĆÖart contemporain de S├©te

Commissariat Joerg Bader & Noëlle Tissier

2e volet: 22 avril-12 juin 2011

LŌĆÖimage accompagnant lŌĆÖ├®ditorial nŌĆÖest aucunement lŌĆÖillustration du texte. Ni lŌĆÖartiste, ni le photographe de lŌĆÖ┼ōuvre, ni la galerie ne sont associ├®s ├Ā son contenu.

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram