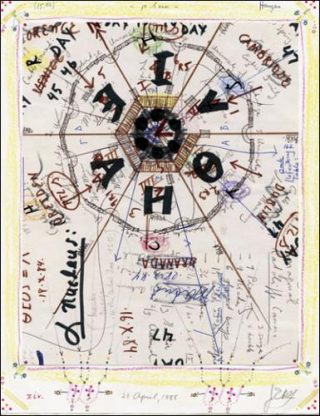

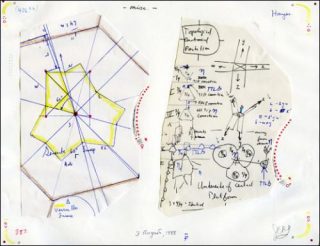

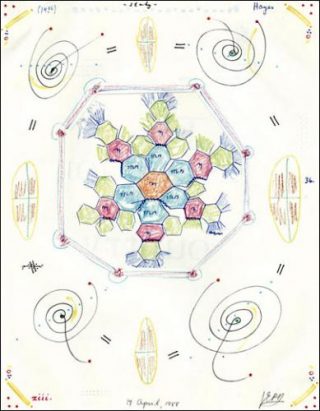

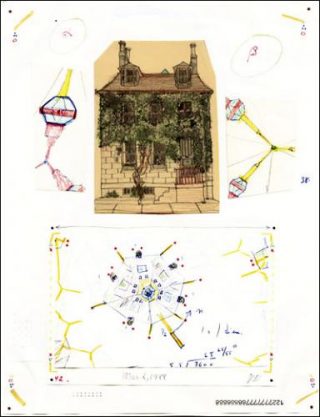

Les compositions de John Devlin témoignent d’un effort de pensée sans pareil: celui de reconstruire l’expérience d’une Cambridge idéalisée à partir de souvenirs intimes. Pour cela, l’artiste a savamment agencé, dessins, cartes, typographies, photographies, photocopies, fragments de textes, séries numériques, symboles d’enluminure, et même «code-barres» énigmatiques. Ces montages d’images évoquent parfois les pages d’un atlas mystérieux. Mais, loin d’être des cadavres exquis, composés au gré de la fantaisie, les œuvres témoignent au contraire de la plus grande maîtrise qui soit. On est d’ailleurs immédiatement saisi par l’esprit d’ordre qui y règne! Chaque épure d’architecture, la moindre esquisse de jardin est accompagnée de nombreuses cotes qui semblent obéir à un ordre secret. Rien n’est laissé au hasard.

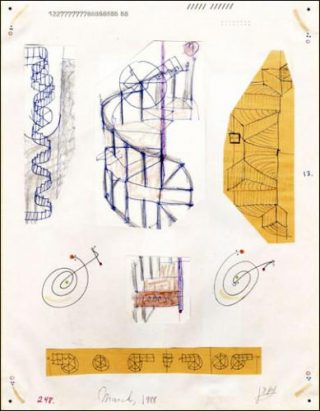

Tout est mesuré, pensé! Ainsi, les angles de chaque dessin font l’objet d’un arrangement méticuleusement choisi. Les beaux motifs d’enluminure, rappelant parfois la légèreté et la finesse d’un mobile de Calder, accompagnent une géométrie têtue de points colorés. Toute une synesthésie numérique semble parcourir l’ensemble des séries de chiffres et de symboles qui bordent le dessin. La Nova Cantabrigiensis de John Devlin est résolument abstraite! Certaines œuvres ne sont qu’une suite de schémas techniques, d’escaliers semblables à des rubans de Möbius ou d’étranges lasers destinés à éclairer la Nova.

Chaque dessin est donc soumis à la mainmise implacable et minutieuse de la pensée souveraine. C’est un art conceptuel sans pareil! D’ailleurs, les compositions de Devlin sont placées sous l’égide de la «Cosa mentale» de Léonard de Vinci, dont la figure apparaît dès les premières pages du catalogue qui accompagne l’exposition. Ici pas de pulsion graphique débordante, aucun laisser-aller dans l’usage des couleurs. L’élément sensible reste complètement subordonné à un formalisme acharné. Et, les œuvres dans lesquels les bâtiments de styles gothique et classique apparaissent au côté des ornements complexes des jardins, ne laissent que peu de place à la perspective et aux coloris.

Les rares présences humaines sont réduites au spectre minimal de chiffres anthropomorphes. Rien de spectaculaire, de choquant ou d’expressif! On est dans le registre des petites énergies, très loin des traits rageurs et instinctifs de certains outsiders. Tout est en retenu. Le format aussi est contenu. John Devlin lui-même est très éloigné des figures de «clochards célestes» coutumières de l’art brut. C’est un esthète, un dandy de l’art brut! D’ailleurs, il fait partie de ces outsiders qui ne sont pas «indemnes de toute culture». Son œuvre et sa vie s’articulent autour de son unique séjour dans l’une des Mecque de la culture occidentale. Partis à Cambridge pour étudier la théologie, il découvrit, en fait, le plaisir des flâneries. Et, c’est au contact de l’architecture et de l’atmosphère des jardins anglais qu’il puisa l’unique motif spirituel de son œuvre!

Devlin est un aristocrate. La manualité, chez lui reste donc suspendue au seul contrôle de l’œil. Ses diagrammes par leurs associations complexes de plans architecturaux soignés et de figures stylisées, ainsi que par les nombreuses notations chiffrées, semblent à l’instar des machines célibataires de Duchamp, l’expression d’un savant calcul. L’artiste le confie lui-même: «Ma théorie, c’est que pour un design idéal, il y a un ratio idéal. J’ai recherché une telle constante. J’étais dans une quête faustienne pour découvrir les arcanes de l’ambiance magique de Cambridge.»

John Devlin est notamment obsédé par le rapport 3: 8, ratio entre le nombre de voyelles et de consonnes dans «Jésus Christ», qu’il tamponne un peu partout sur ses œuvres comme on affranchit une lettre. Il ira même jusqu’à se l’inscrire sur les ongles des pieds!

Comme pour beaucoup d’outsiders, la vie de John Devlin est marquée par un véritable collapse existentielle. Au lieu de poursuivre son ascension spirituelle en entrant dans le sacerdoce, il va s’effondrer dans la dépression et rentrer dans la psychose. Contraint de quitter Cambridge, il deviendra obsédé par l’idée de retrouver l’essence même cette ville. «Je pensais que si je pouvais capturer cette ambiance, je n’aurais pas à aller en Angleterre. Je pensais que je trouverais le moyen de sortir de la maladie mentale en revivant les moments heureux vécus à Cambridge… Avant que les choses s’effondrent en moi» confie l’artiste.

La création chez Devlin, comme chez la plupart des créateurs d’art brut, répond à une nécessité existentielle. Bien plus, elle se confond ici avec la nécessité de se reconstruire psychiquement après l’effondrement psychotique. Le délire obsessionnel de trouver des fondements géométriques rassurant à ses architectures vise à conjurer cette peur constante de l’effondrement psychique. Rarement une œuvre ne s’était autant confondue avec l’effort de sauvegarder une vie soumise à la menace de l’effacement.

On comprend pourquoi l’architecture n’est nullement une simple métaphore! D’ailleurs, certaines compositions de John Devlin opèrent une analogie directe entre les parties du corps humain et le corps des bâtiments comme dans les architectures d’Achilles G. Rizolli.

Le délire de John Devlin est donc une défense psychique remarquable qui s’incarne dans cette ville unique, dont il construit inlassablement les plans et la topologie avec le plus grand soin. Son projet d’architecture réalise aussi l’antithèse de sa condition subie. A la contamination illimitée de l’espace intime et de l’espace étranger, il oppose l’hermétisme. L’extrême codification renvoie à la peur de la confusion psychotique de sa perception de l’espace. Les bâtiments, les jardins, de sa Nova sont rigoureusement délimitées par des cadres et entourés de signes afin d’exorciser les forces du dehors.

Enfin l’absence de toute profondeur caractérise cet espace. Tout est là -devant comme sur les pages d’un livre ou la vitrine d’un cabinet de curiosité. Pas de perspective ici! Nul espoir! Il construit une ville autarcique sans échange avec l’extérieur. Il l’enferme dans des contours protégés de signes cabalistiques. C’est un espace fermé. Encerclé. Insulaire. Autiste.

Le temps est y répétitif. La Nova Cantabrigiensis de John Devlin est donc une véritable forteresse de l’intimité psychique. Elle rejoint, en cela, l’œuvre de Walter Benjamin qui créa aussi sous l’impérieuse nécessité de sauvegarder une expérience humaine menacée par l’effondrement, et l’oubli. Mais, elle peut également évoquer les pires utopies des nouvelles Jérusalems célestes qui se dessinent, sous la forme de ville hyper sécurisée en proie au délire sécuritaire!

Cette création outsider témoigne donc d’une proximité troublante avec un certain nombre d’œuvres contemporaines.

On y retrouve des thématiques communes: architecture de l’intime, topologie de la mémoire, mythologie personnelle. Autant de motifs travaillés diversement par des artistes comme Christian Boltanski, Annette Messager, Marcel Broodthaers, ou aujourd’hui Larissa Sansour et Luna.

John Devlin a choisi désormais de se réfugier dans l’utopie de ses architectures comme un enfant dans son livre d’images.

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram