Nelson Mandela, photographié par David Goldblatt, le visage grave, le regard déterminé, pris de trois quarts, ouvre l’exposition; un visage puissant, sculpté par la lumière, puissant comme a pu l’être la lutte sans concession de cet homme contre l’apartheid, lutte qui l’a conduit à vingt-sept ans de détention, puis, en 1994, à la Présidence de la République de l’Afrique du Sud. Le visage de cet homme au destin exceptionnel, aujourd’hui, au soir de sa vie, condense à lui seul, autant que la force de la photographie, l’ensemble de l’exposition.

«Joburg», c’est Johannesburg, parfois appelé aussi «Jozi» par ceux qui y vivent. L’originalité de cette exposition, comme ce fut le cas en 2012 pour «My Winnipeg» (ville du Manitoba, au Canada), c’est de faire découvrir la scène artistique d’une métropole peu connue ou reconnue par le monde de l’art.

C’est ainsi qu’en déambulant parmi les œuvres d’une cinquantaine d’artistes vivant à Johannesburg, des artistes, de toutes les générations, parfois de réputation internationale comme William Kentridge, Kendell Geers ou Santu Mokofeng, parmi de nombreuses photographies, vidéos, peintures ou installations, se dessinent en filigrane un lieu, un territoire, une ville tentaculaire. Une ville de six millions d’habitants, avec ses townships, ses communes comme Soweto, une ville qui connaît l’un des plus grands taux de criminalité, mais aussi une ville qui croise sa localisation en Afrique avec la colonisation et les vagues d’immigration successives, une ville cosmopolite.

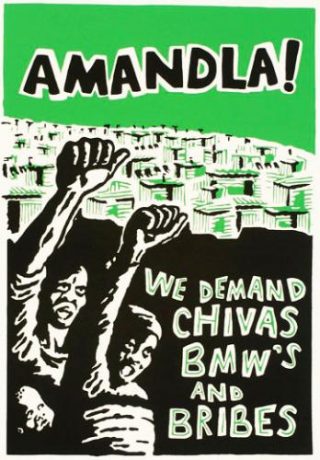

Une ville qui croise la modernité avec l’ancrage dans une Afrique ancestrale, une ville meurtrie par la ségrégation, une ville de lutte et aussi d’espoir, une ville chargée d’histoire sociale, politique, urbaine, sans véritable centre, et qui ne connaît la démocratie que depuis une vingtaine d’années, une «métropole insaisissable», selon l’expression de l’historien Achille Mbembe.

Dès les premiers pas, la ville est là , à travers une très belle série de photographies de Mikhael Subotzky et Patrick Waterhouse, série de prises de vue de fenêtres à partir de l’intérieur d’un logement moderne, aux intérieurs pauvres, où la présence humaine est suggérée mais rarement visible et, plus loin, une série de photographies de portes, de grilles, de personnes noires dans l’encadrement ou derrière les grilles. C’est souvent à travers les photographies que se révèle la ville, son hétérogénéité et son étendue, son tohu-bohu et le mouvement qui l’habite, comme dans les panoramiques qui fusionnent plusieurs vues dans un effet proche de l’anamorphose, dans les œuvres de Jo Ratcliffe.

Mais Johannesburg est là aussi dans sa topographie, dans son histoire, dans sa genèse et ses blessures, ainsi que dans sa mutation. C’est ainsi que l’installation de Bettina Malcomess et Dorothee Kreuzfeldt, réalisée en écho à leur ouvrage paru en 2013, Not No Place, dresse en quelque sorte une cartographie du lieu, à travers des articles, des photographies, des objets, autant de traces qui cherchent à saisir, de façon personnelle, la métropole et son histoire.

En écho, aux confins de l’exposition, les œuvres de Willem Boschoff et leur installation — cannes en bois, cartes où sont dessinées des circulations, objets à caractère autobiographique — témoignent de sa propre histoire et de son rapport à la ville.

Les références les plus prégnantes qu’évoquent les œuvres tiennent à la fois de la géographie de Johannesburg — ville palimpseste — mais aussi de son histoire et de son actualité, de sa mutation, en particulier de l’histoire de la population noire mais aussi de la pauvreté et des inégalités sociales encore présentes aujourd’hui, malgré vingt ans de démocratie.

L’installation de Robin Rhode, Spade (2007), présente une pelle dorée plantée dans un tas de minerais d’un noir profond, jonchant le sol et maculant le mur. L’œuvre renvoie aux mines d’or qui ont conduit à l’essor de la ville depuis 1886, et au prix payé par la population noire, exploitée, opprimée par les afrikaners. À côté de l’installation, une vidéo montre, par des prises de vue animées, l’artiste accomplissant des pelletés, non sans évoquer, par sa tenue, le monde du rap et celui du graffiti.

En face, ce sont deux œuvres de Kendall Geers qui dialoguent, de façon à la fois métonymique et métaphorique: une bouteille de bière de marque Heineken, brisée, repose sur un socle. Sur l’étiquette, on peut lire: «Imported from Holland». Sorte de ready-made emblématique et ironique de la colonisation hollandaise, mais aussi de l’exploitation des mines d’or et, par la même occasion, du peuple noir. Un moulage en or de la bouteille se trouve en vis-à -vis; la première œuvre s’intitule Autoportrait, alors que le titre de la seconde — Extrait — évoque autant son matériau, issu d’une extraction, que l’émigration qu’elle métaphorise. L’œuvre de Kendall Geers interroge l’histoire comme elle interroge aussi sa propre identité.

Et comment ne pas évoquer Other Faces, le superbe film d’animation de William Kentridge — point d’orgue de «My Joburg» — à la fois poétique, onirique et politique, où les dessins au fusain d’une extrême qualité montrent leur genèse et leur effacement, font palpiter la fragilité de la représentation au son d’une musique syncopée et lyrique qui se répand dans l’espace.

Si les œuvres sont bien ancrées dans les formes de la création les plus contemporaines — à l’instar de la monumentale installation de Jane Alexander, Security, où un être mi-homme mi-oiseau est captif d’une zone grillagée et concentrationnaire — leurs couleurs, leurs matériaux, nous pourrions dire jusqu’à leur écriture, au-delà de ce qui en elles relève de l’iconographie, montrent un rapport étroit à la terre et à la culture de l’Afrique, un lien particulier qui lie la modernité de la métropole à la nature environnante, sauvage, un lien particulier à l’art premier et à l’art populaire.

C’est ainsi qu’Enchantement de Nandipha Mntambo, sculpture à échelle humaine — sorte de dépouille érigée, en lambeaux — est constituée de peaux de vache. L’emploi de ce matériau est profondément lié à la culture matérielle de divers peuples indigènes d’Afrique du sud. Mais l’Afrique est là aussi dans les peintures de Mochekwa Langa, traversées par l’écriture et le graffiti ou dans celles de Wayne Barker, qui par ses transparences et sa complexité plastique n’est pas sans évoquer, parfois, Jean-Michel Basquiat ou les peintres de la figuration narrative.

Cette sensation de familiarité se manifeste aussi dans la sculpture de Gerhard Marx, Scion, assemblage de branchages figurant une cage thoracique à partir de laquelle s’élèvent des branches — en somme, entre bronches et branches — non loin des œuvres et des préoccupations d’un Giuseppe Penone.

Sans pouvoir évoquer toute la richesse de cette exposition, composée d’environ deux cents œuvres, soulignons la subtilité et la clarté de l’accrochage et des dialogues provoqués par la confrontation des œuvres. Mais c’est aussi le son et les musiques émanant des projections ou des vidéos qui donnent la couleur à l’ensemble. Là encore, l’Afrique est bien présente.

Mais parallèlement aux références qui traversent les œuvres, se dessine, au fil du parcours, une magnifique galerie de portraits, de visages, de personnes, dans leur simple humanité, dans leur situation sociale, leurs activités, leur épaisseur psychologique ou bien dans leur désarroi.

Ainsi en est-il des photographies de Jodi Bieber, de Zanele Muholi ou de celles de Sabelo Mlangeni, d’une beauté grave, montrant des femmes en mouvement balayant les rues, la nuit. Cette simple humanité est inscrite aussi dans la fascinante vidéo et dispositif de Sue Williamson. Deux chaises sont installées pour les spectateurs en face d’un écran vertical qui montre un couple assis, presque en miroir des spectateurs. Albert et Isabelle Ngandu — titre de l’œuvre et noms des personnes — sont immobiles, au point de penser qu’il s’agit d’une photographie filmée. Seuls d’infimes mouvements des paupières et des mains témoignent du fait qu’il s’agit d’un plan-séquence. Les écouteurs font entendre leur voix intérieure qui, à tour de rôle, raconte leur vie et la façon dont ils ont immigré à Joburg.

Ce sont ces histoires individuelles ou collectives, ces séquelles de l’apartheid, les inégalités sociales qui subsistent dans cette jeune démocratie et, avant tout, une simple humanité, que cristallise l’exposition à travers l’évocation omniprésente du lieu: Johannesburg.

C’est à la lutte de ceux qui ont cherché, à juste titre, à faire valoir la légitimité de leurs droits et leur égalité, comme Nelson Mandela, auxquels cette constellation d’œuvres, infusée du lieu qui les a vu naître, rend magnifiquement hommage, comme elle rend hommage aussi à la terre d’Afrique.

Mallarmé avait écrit: «Rien n’aura eu lieu que le lieu, excepté peut-être une constellation». Entre topos et utopie, c’est à ce voyage que cette exposition invite comme elle invite, à travers la constellation des œuvres présentées, à la rencontre avec Joburg.

Liste des artistes participants:

Jane Alexander, Wayne Barker, Jodi Bieber, Dineo Seshee Bopape, Willem Boshoff, Candice Breitz, Kudzanai Chiurai, Steven Cohen, Delphine DeBlic, Paul Emmanuel, Kendell Geers, David Goldblatt, Simon Gush, Nicholas Hlobo, Stephen Hobbs, William Kentridge, David Koloane, Dorothee Kreutzfeldt, Donna Kukama, Moshekwa Langa, Lawrence Lemaoana, Winston Luthuli, Zen Marie, Gerardt Marx, Titus Matiyane, Sabelo Mlangeni, Nandipha Mntambo, Santu Mofokeng, Zanele Muholi, Brett Murray, Marcus Neustetter, Sam Nhlengethwa, Serge Alain Nitegeka, Jo Ractliffe, Robin Rhode, Tracey Rose, Johannes Segogela, Mary Sibande, Mikhael Subotzky et Patrick Waterhouse Guy Tillim, Andrew Tshabangu, Kemang Wa-Lehurele, Sue Williamson, Billie Zangewa.

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram