Par la sculpture — une sculpture aux attaches invisibles, dont l’espace est modelé en son vide même —, Michel François rend visibles les trois dimensions de point et ligne sur plan. Il exerce le programme de Kandinsky, des formes il expérimente les forces : celles, invisibles, qui font tenir une tigelle dans le vide — celles, visibles, qui sculptent ce vide. Au sous-sol, l’image très nette, au format d’une affiche, d’une collision entre deux voitures, perd toute valeur dramatique par sa netteté même, se défait de l’idée même de choc par le cadrage resserré sur l’enchevêtrement des deux carrosseries. Bien que Michel François ait assis cette image au sol sur un tas épais de feuilles de même format, dissimulant peut-être une série, ce n’est plus, comme chez Warhol, la sérialité qui obère le pathos, mais l’image elle-même, évacuant l’accident, imposant le carambolage comme un fait exprès — un fait artistique. Entre Kandinsky et Warhol, il y a aussi, parmi les références de Michel François, quelque allusion à Yves Klein. Une petite sculpture installée rappelle en effet les éponges de ce dernier : imprégnée d’encre noire, l’éponge a imprégné à son tour le plâtre du socle en même temps qu’elle se solidifiait, qu’elle s’asséchait de son dégorgement.

Dans cette quĂŞte des possibilitĂ©s d’un en deçà de la matière, dans cette recherche sur les manières dont la matière rend la matière et change d’état par cette restitution, Michel François montre comment cette mĂ©tamorphose fonde la possibilitĂ© de crĂ©er, comment la matière se retourne pour devenir matière d’art (c’est-Ă -dire encore matière, et dĂ©jĂ art). Et, bien sĂ»r, derrière toute chose changeante, il y a, comme chez Klein, le feu, et les traces du feu. «Toute chose n’est que la limite de la flamme Ă laquelle elle doit son existence», professait Rodin. Le feu du sculpteur est un moment, un intermezzo, une inflammation.

Les pommes de bois, partiellement brûlées, produisent du graphite, et le graphite la possibilité d’un dessin (Contamination, 2006), qui se restreint chez Michel François, à une ligne; la ligne d’Apelle. Qu’il s’agisse d’un vaste papier bleu froissé (Froissé, 2010), possibilité d’un ciel, ou d’une flaque d’aluminium (Instant Gratification, 2010), possibilité d’un miroir, c’est aux possibles de la matière, passés ou futurs, que l’artiste s’arrête, aux possibles de la matière plus qu’à ceux de l’imaginaire.

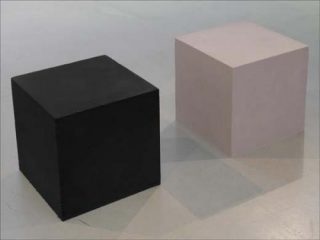

Ainsi, le sable de fondeur dont il obtient deux cubes (Sans titre, 2010), l’un couleur de sable, l’autre de cendre, d’encre, n’est qu’à l’approche de la flamme, il ne la franchit pas. Autrement dit, si les cubes forment déjà une sculpture, c’est une sculpture qui dit plus le possible du matériau — d’un solide fluide à un solide condensé — que le possible de l’art. Sa métamorphose ne s’achève pas, elle n’en est que le geste, l’intention en action. Or, l’exposition (l’accrochage, les lumières, tout le décor d’une galerie d’art en somme) exige du spectateur qu’il s’extasie de ce seul geste, qu’il tire de cette mise en bouche tout son soûl, qu’il se satisfasse d’un changement de matière, et non d’un bouleversement de l’art.

Il est ainsi une sculpture, exposée telle une relique au sous-sol, qui figure le tambour d’une colonnette d’or dont une main, peut-être celle de l’artiste, a détaché une part — une poignée ou un pognon. Car sous l’or apparemment massif, c’est d’argile qu’en réalité la colonnette est faite, de l’empreinte d’une main qu’elle porte la marque. Et le bout de glaise dorée que la main a emporté, cette même main l’a déposé comme un trophée au sommet du fût. Cette œuvre s’intitule A l’arrachée (2010). A l’arrachée rien du tout. Ce n’est pas une entaille mais une entame, l’amorce d’un larcin qui se vante abusivement du délit tout entier, un début exposé comme une fin. C’est d’ailleurs l’une des gageures de l’art contemporain que de produire des œuvres de peu en tenue d’apparat — que de feuilleter d’or l’argile pour extirper un sens au geste créatif —, comme si l’art sans ornement, l’art tout nu, risquait tout à coup de paraître moins art.

Il y a, dans cette façon qu’ont certains artistes de finir leurs esquisses, de dire par elles : «ceci n’est qu’un geste mais ce geste est une œuvre, aussi pâmez-vous», quelque chose d’inélégant et d’indifférent au spectateur, quelque chose qui confère aux œuvres de François, comme à d’autres, une suffisance par laquelle se révèle leur insuffisance même.

— Michel François, FroissĂ©, 2010. Papier. 245 x 430 cm

— Michel François, Pavillon Interface II, 2010. Verre, acier et plasticine. 200 x 200 x 200 cm

— Michel François, Pièce dĂ©tachĂ©e, 2010. Acier et billes magnĂ©tiques. 250 x 250 x 250 cm

— Michel François, Sans Titre, 2010. Sable et rĂ©sine. 40 x 40 x 40 cm chq.

— Michel François, Contamination, 2006.

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram