interview

Par Patrick de Sinety

Le travail de Michaël Schouflikir est l’expression spontanée de ce qu’il ressent au contact de la ville, de ce qu’elle lui inspire comme sensations, répulsion rageuse et fascination. Au cours des cinq années que dure le cursus des Beaux-Arts de Paris, Michaël Schouflikir produit quotidiennement une peinture sur un format standard, dont l’ensemble constituera son diplôme de fin d’étude. Mais l’exercice se structure peu à peu en une réflexion qui continue aujourd’hui de nourrir son travail : au déluge frénétique d’images, de signes, de textes qui colonisent la moindre des surfaces urbaines, il répond par la production compulsive de peintures. Ce qui alors était en germe, n’a depuis cessé de se développer, de proliférer en nombres de chemins d’explorations.

Patrick de Sinety. Comment t’est venue l’idée d’expérimenter le transfert d’images ?

Michaël Schouflikir. C’était une évolution naturelle : transférer le monde sur la toile par le biais de ses résidus, les reliefs de sa consommation boulimique de choses, produites et aussitôt jetées ; ce qui remplit les magazines est l’exact reflet, à “taille humaine”, de ce qui remplit la ville. (L’utilisation du trichloréthylène m’a donné, d’un point de vue formel, la possibilité de reproduire sur une seule dimension les taches, les souillures, les déchirures caractéristiques de la ville que je glanais lors de mes déambulations, mais avec une liberté technique plus grande. C’était aussi une manière d’expérimenter une approche esthétique différente). Ma découverte des peintres américains des années 60, et plus spécialement de Rauschenberg, m’a également permis de préciser ma démarche.

Ce recours aux images des magazines a donc constitué une étape fondamentale dans ton travail. C’est aujourd’hui encore ce qui le définit, peux-tu nous dire ce que cela signifie par rapport aux thèmes que tu explores.

Les magazines sont des objets bon-marchés, à disposition de tous, ils sont de purs produits de consommation, des concentrés d’une modernité urbaine à la fois réelle et fantasmée, ils présentent une réalité modèle et schématique, adultérée par la mise en page propre et standardisée. Ils représentent le moyen de faire de la peinture avec un support qui s’inscrit expressément dans l’époque. Se contenter de transférer une image d’un support à un autre n’aurait évidemment aucun sens ; c’est en m’appropriant l’image et en la détruisant, en l’abîmant, en la diluant afin d’en altérer la matière et la signification, que je parviens à reconstruire quelque chose, à partir même de ce que j’ai sapé, et à transmettre une autre vision de la réalité.

Comment cela se traduit-il ?

En détruisant les images d’une réalité faussée par cette représentation “glacée”, il me semble que c’est à l’envahissant monde du paraître que je m’en prends. Je crois que cette omniprésence de standards qui voudraient nous imposer des modèles de fonctionnement en nous faisant entrer dans des cases, poursuit le dessein de fondre les singularités, de brouiller les différences. M’approprier le monde dans une perspective créatrice est une manière d’en saisir les fonctionnements, les mécanismes mystérieux. Mon travail est un outil d’apprentissage du monde, c’est aussi un moyen de le changer en en restituant une image plus proche de la réalité. Le montrer de façon objective implique logiquement de le regarder différemment, ce qui revient à le comprendre autrement. Tout cela induit un mouvement circulaire, un cycle qui mettrait symboliquement en branle la mécanique d’un changement.

Tu envisages la peinture d’une manière très singulière. Quel rapport entretiens-tu avec la matière, avec cette imagerie que tu te réappropries ?

Je m’interroge souvent sur ma relation à la peinture, sur ce que nous faisons ensemble. Il me semble manipuler de la matière vivante, ou qui prend vie à l’instant où je m’en empare, et qui, dès lors qu’elle devient “vivante”, cherche à s’affranchir des contraintes du cadre, à en sortir, à m’échapper en somme. Je pense à des personnages de fiction qui se soustraient au contrôle de leur auteur pour mener une vie autonome, contraignant ce dernier à s’adapter, l’obligeant éventuellement à modifier la trame de son récit. Il se passe la même chose avec la matière, qui par ses ruptures, les refus qu’elle m’oppose ou ses acceptations, me forcent à une attention constante et à des remises en questions fécondes. C’est pour moi le moyen de reprendre l’initiative, d’inventer et de construire par moi-même, indépendamment des modèles qu’on cherche à nous imposer, c’est-à -dire de décider de mes propres modèles, de ce que j’ai envie de lire, de voir, d’écouter, de ceux avec qui je choisis de parler, d’échanger ou de vivre.

C’est une prise de position politique ? Oui, si refuser de se cantonner à un simple rôle de spectateur constitue une prise de position politique.

La galerie Eva Hober présente tes derniers travaux dans une exposition au titre énigmatique, “Haché Menu”, à quoi ce titre fait-il référence ?

Ă€ plusieurs choses. D’abord Ă une toile – que je n’ai pas conservĂ©e – composĂ©e d’une multitude de petits carrĂ©s de deux centimètres dĂ©coupĂ©s dans des magazines, et qui formait un patchwork rectangulaire et pointilliste. Ensuite, le titre entretient un lien Ă©troit avec un voyage effectuĂ© cet Ă©tĂ© au Japon. La confrontation avec la sociĂ©tĂ© japonaise et avec ses villes, a suscitĂ© une rĂ©flexion renouvelĂ©e sur la place de l’homme au sein d’une collectivitĂ©. Ce système qui attribue Ă chacun un rĂ´le prĂ©cis n’ayant d’autre but que de le servir et de le faire fonctionner, comme les rouages d’une titanesque machine, me semblait exemplaire de ce vers quoi tend le système libĂ©ral. S’exerce lĂ , en un concentrĂ© presque caricatural, la mise au pas des Ă©lans individuels, et cette transformation des individus en rouages contamine Ă ce point la sociĂ©tĂ©, que chacun occupe, Ă proprement parlĂ©, un espace qui ressemble Ă une case. Il existe Ă©videmment Ă cela des raisons contextuelles, qui concerne le manque de place et se traduit par l’extrĂŞme fragmentation de l’espace. Ce constat Ă naturellement orientĂ© mon travail en me fournissant un modèle : reconstruire un espace, celui de la rĂ©alitĂ© urbaine contemporaine, Ă partir de fragments, de morceaux Ă©parpillĂ©s, dĂ©chirĂ©s, puis d’imaginer des liens entre ces fragments, par le biais d’autres fragments qui agiraient comme des ponts, des interfaces entre diffĂ©rents espaces, diffĂ©rentes personnalitĂ©s. Ce dernier point est aussi une manière de parler d’altĂ©ritĂ©.

Il est directement fait référence au Japon dans deux des pièces présentées, Namazû et Gucha-Gucha.

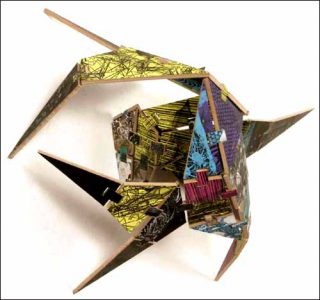

C’est vrai, mais l’expérience de ce séjour a servi de transition logique d’une étape de mon travail à une autre. Ces pièces m’apparaissent comme une prolongation ou un approfondissement de ce que j’avais déjà entrepris. Ce qui était jusqu’alors sur un seul plan, s’est comme détaché de la cimaise, s’est mis en quelque sorte en mouvement, y compris formellement puisque les structures sont flexibles. En évoquant à la fois le mouvement des personnes et des choses dans la société et en présentant la société elle-même comme une organisation aux contours incertains et aux formes souvent agressives, j’amorçais une autre étape de mon travail.

Ces pièces ont également l’apparence de jouets.

Il y a cette idĂ©e en effet, de fabriquer des jouets dont on pourrait s’emparer pour les tordre, les mettre en scène. C’était une manière de poursuivre les jeux de l’enfance, de reproduire l’insouciance qui s’y rattache normalement, en mĂŞme temps qu’une manière de dĂ©fi Ă la sociĂ©tĂ© occidentale, Ă ses injonctions Ă l’uniformisation – mes jouets sont uniques – et Ă sa très grande suspicion pour le jeu, espace incontrĂ´lable et infini laissĂ© Ă l’imagination. De plus, ce retour Ă l’enfance m’offrait un refuge, la possibilitĂ© de m’extraire d’un monde qui m’apparaĂ®t en bien des points oppressant.

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram