Portraitiste pour la presse à la fin des annÃĐes 50, ses dÃĐbuts de photographe auteur furent fulgurants. DÃĻs 1966, une exposition collective au titre programmatique, Toward the Social Landscape, le rÃĐvÃĐlait. LâannÃĐe suivante, New Document, lâexposition organisÃĐe par John Starkowsky au MoMA, le consacrait aux cÃītÃĐs de Gary Winogrand et Diane Arbus.

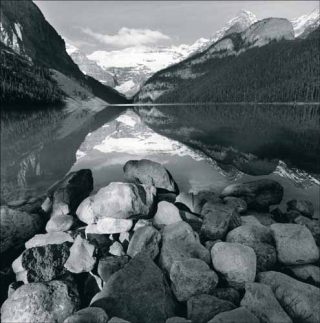

Dans les annÃĐes soixante, ces photographes mettaient à mal lâimage que se faisait dâelle-mÊme une AmÃĐrique triomphante et pionniÃĻre, celle quâexaltaient les paysages vierges et grandioses dâun Ansel Adams. Lee Friedlander brise cette vision, ÃĐdifiante et limpide, comme un miroir, en images fragmentÃĐes et ÃĐquivoques. Le regard nâembrasse pas, ni lâespace urbain, ni les vastes ÃĐtendues de lâOuest, il scrute, de biais.

DâemblÃĐe, Friedlander impose un style singulier, Ã lâinstar dâun Walker Evans et dâun Robert Frank, dont il dÃĐcouvre avec enthousiasme le livre The Americans, un an avant sa publication aux Etats-Unis.

Friedlander est ce photographe qui, sans contorsion ni emphase, va faire entrer dans son cadre les ÃĐlÃĐments les plus disparates, les plus ordinaires, les plus indiffÃĐrents, de la rue nord-amÃĐricaine.

Par dÃĐcadrage, et par ÃĐtagement de plans sur une grande profondeur de champ, le foisonnement urbain est organisÃĐ en strates superposÃĐes tel un feuilletÃĐ hÃĐtÃĐrogÃĻne, que complexifie lâomniprÃĐsence de lâimage dans lâimage.

Partout des portraits, des visages en gros plans outrÃĐs sur les tÃĐlÃĐviseurs, stars de cinÃĐma et prÃĐsidents, dont les photographies se dÃĐmultiplient dans les vitrines, aux cÃītÃĐs des pin-up et autres corps lisses de la publicitÃĐ. TronquÃĐs, dÃĐcadrÃĐs, figÃĐs, les passants ne sont eux-mÊmes quâimages.

Car tout est net chez Friedlander, pas dâeffet de bougÃĐ, pas de grain, pas de limitation à la profondeur de champ. Câest une AmÃĐrique perpÃĐtuellement ensoleillÃĐe qui sâimprime sur la surface sensible. Les ombres portÃĐes, opaques et envahissantes, interpÃĐnÃĻtrent champ et hors-champ, et opÃĻrent comme rÃĐvÃĐlateur de la complexitÃĐ inÃĐpuisable du rÃĐel. Parfois il sâagit de lâombre portÃĐe du photographe lui-mÊme, comme sâil signait ainsi la subjectivitÃĐ de son regard, qui choisit lâobstruction, contre la transparence objective dâun Walker Evans, un point de vue non pas tendu vers la clartÃĐ du style documentaire, mais soumis à la prolifÃĐration indÃĐchiffrable du rÃĐel.

Lâespace urbain et social est fragmentÃĐ, le cadre assemble sans unifier. Piliers, poteaux, vitrines, rÃĐtroviseurs dÃĐcoupent lâimage, la structurent telle une toile mondrianesque, et lâÃĐclatent en fragments cubistes: les points de fuite se multiplient, champ et contre-champ sâabsorbent à se brouiller. à lâopposÃĐ des images flottantes et ouvertes dâun Robert Frank, celles de Friedlander sont suturÃĐes et hermÃĐtiques.

Dans la plus fameuse de ses sÃĐries, The American Monument, le champ sâaÃĻre. Traversant des villes sans ÃĒme, Friedlander inventorie les monuments cÃĐlÃĐbrant lâÃĐdification dâune nation sans Histoire. à distance et à lâÃĐcart du point de vue ÃĐdictÃĐ par lâeffet commÃĐmoratif prÃĐvu, le photographe les ÃĐpingle comme de pures figures, à lâindigence plastique manifeste, dÃĐchues de toute fonction symbolique. Au lendemain de la dÃĐbÃĒcle du Vietnam, le dÃĐsenchantement est sans appel.

Friedlander travaillera par sÃĐries sur dâautres grands thÃĻmes et genres photographiques, comme le nu, le portrait, le travail, les fleurs, le dÃĐsert, et le paysage.

Mais, toujours avec un point de vue dÃĐcentrÃĐ par rapport aux lois conventionnelles du genre, et une profondeur vertigineuse, accentuÃĐe par lâutilisation du moyen format à partir des annÃĐes quatre-vingt-dix: les nus sans ÃĐrotisme nâont pas la plastique sculpturale convenue; les portraits de travailleurs sont directs, sans pathos, ni apitoiement ou triomphalisme; les paysages chaotiques restent indÃĐchiffrables.

Lâaccrochage de Peter Galassi, chef du dÃĐpartement photographie du MoMA, prend un parti quelque peu formaliste, qui cherche à tirer lâÅuvre du cÃītÃĐ plastique (regroupements des photographies par analogies), et techniciste (un mur est consacrÃĐ Ã la comparaison visuelle des formats 24×36 et 6×6).

Lâexposition de prÃĻs de 500 photographies offre malgrÃĐ tout lâopportunitÃĐ de mesurer lâimportance dâune Åuvre, qui a renouvelÃĐ lâapproche photographique du territoire amÃĐricain, maintes fois copiÃĐe, et à son tour remise en question par ceux quâune exposition de Rochester, en 1974, nommera les Nouveaux Topographes dont seront, entre autres, Robert Adams et Lewis Baltz.

Lee Friedlander

Presque 500 photographies, en noir et blanc (exceptÃĐs les portraits commerciaux des annÃĐes cinquante), dont les dimensions varient entre 14,3 x 21,5 cm et 40,6 x 50,8 cm, extraites notamment des sÃĐries suivantes :

â ÂŦSans titreÂŧ (photographies de rue), annÃĐes 60.

â ÂŦSelf-PortraitÂŧ, annÃĐes 60.

â ÂŦPortraitsÂŧ, annÃĐes 60.

â ÂŦGatheringsÂŧ, annÃĐes 70.

â ÂŦSans titreÂŧ (paysages urbains), annÃĐes 70.

â ÂŦThe American MonumentÂŧ, annÃĐes 70.

â ÂŦPortraitsÂŧ, annÃĐes 70.

â ÂŦFactory ValleysÂŧ, annÃĐes 80.

â ÂŦAt WorkÂŧ, annÃĐes 80.

â ÂŦNudesÂŧ, annÃĐes 80.

â ÂŦSans titreÂŧ (Japon & paysages urbains), annÃĐes 80.

â ÂŦLetters from PeopleÂŧ, annÃĐes 80.

â ÂŦPortraitsÂŧ, annÃĐes 80.

â ÂŦThe Desert SeenÂŧ, annÃĐes 90 et aprÃĻs.

â ÂŦAt WorkÂŧ, annÃĐes 90 et aprÃĻs.

â ÂŦStaglienoÂŧ, annÃĐes 90 et aprÃĻs.

â ÂŦStemsÂŧ, annÃĐes 90 et aprÃĻs.

â ÂŦPortraitsÂŧ, annÃĐes 90 et aprÃĻs.

â ÂŦSelf-PortraitÂŧ, annÃĐes 90 et aprÃĻs.

â ÂŦStick & Stones: Architectural AmericaÂŧ, annÃĐes 90 et aprÃĻs.

â ÂŦLandscapeÂŧ, annÃĐes 90 et aprÃĻs.

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram