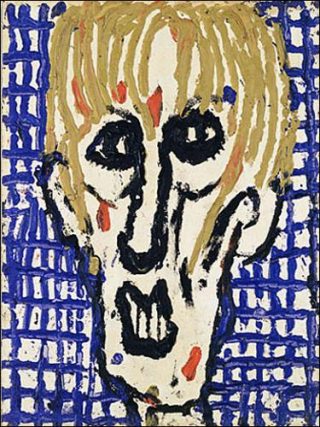

Des visages, des visages d’une intense expression, des figures anthropomorphes, des corps parfois convulsés, des visages parfois grimaçants, des corps noirs modelés aux doigts dans la matière picturale, des dessins d’un graphisme proche de la gravure, un graphisme qui sature la surface, la rythme frénétiquement, un graphisme aux confins d’une écriture qui couvre de ses pulsations des supports souvent précaires; les œuvres de Louis Soutter, comme de véritables pèse-nerfs — terme emprunté à un titre d’Antonin Artaud — montrent, dans leur profusion, le cheminement d’une création singulière, singulière par sa modernité et singulière par la liberté qu’elle manifeste.

La réunion de plus de deux cent cinquante pièces, admirablement orchestrée par la commissaire d’exposition, Julie Borgeaud, a le grand mérite, outre la rencontre avec une œuvre peu connue en France et affiliée à l’art brut, de permettre une véritable réévaluation de l’œuvre en regard de la question de sa modernité. Cela commence par la métaphore poétique du titre, Le Tremblement de la modernité. Celui-ci laisse entendre que les dessins et les peintures de Soutter sont traversés par une modernité qui irrigue tout l’art du début du XXe siècle et qu’en cela, ils relèvent d’un art cultivé et savant, d’un art instaurateur d’une écriture singulière, à la croisée du primitivisme et l’expressionnisme.

En se gardant bien d’enfermer l’œuvre dans des catégories, l’organisation subtile de l’exposition et la clarté de sa présentation — à l’instar des parti pris habituels de la Maison Rouge concernant le décloisonnement des genres — rendent perméables art brut et art moderne et permettent une véritable rétrospective de l’œuvre et un regard nouveau porté sur elle. L’éclairage biographique, tout en étant présent, n’est pas envahissant. Il laisse la place à d’autres types d’approche par des regroupements formels, thématiques, poïétiques ou sémantiques.

Destin singulier et dramatique que celui de cet homme, né en 1871, et qui commence par une carrière de violoniste auprès d’Eugène Isaye, puis qui étudie le dessin et la peinture, qui dirige le Département des beaux-arts du Colorado Collège aux Etats-Unis, puis qui, de retour en Suisse, après des drames familiaux qui le fragilisent — décès de son père en 1907, de sa sœur en 1916 —, parvient peu à subvenir à ses besoins ; mis sous tutelle, à l’âge de cinquante-deux ans, il est placé dans un hospice de vieillards dans un petit village du jura où il restera jusqu’à sa mort en 1942.

C’est la période où il produit le plus, de façon frénétique, dans des conditions pourtant défavorables, utilisant les supports les plus précaires (cahiers d’écoliers, emballages, etc.), de l’encre, ses doigts pour la peinture. Cousin du Corbusier, celui-ci l’aidera et l’encouragera, tout comme Jean Giono qu’il rencontre et qui lui achète quelques dessins. Sans eux, sans quelques autres qui croiront en la force de son travail, comme ce sera le cas de Jean Dubuffet, Arnulf Rainer ou Penck, il est probable que l’œuvre de Louis Soutter serait restée dans la nuit de l’oubli.

Mais la profusion des pièces exposées et leur présentation montrent que, si ce destin tragique et ces obsessions saturent les surfaces et les supports, l’œuvre dans son déploiement, atteint une véritable autonomie, une véritable modernité, fût-elle dans le tremblement.

«Pas de modernité sans académisme. Les œuvres de jeunesse», «La tradition revisitée», «La période dite maniériste», ou encore «Quelques pages dans l’inachevé» thématisent chacune des sept parties de l’exposition en des séquences chronologiques, thématiques ou plastiques. C’est un ensemble très cohérent que le regard parcourt, un ensemble qui montre comment se développe une œuvre à part entière, comment se forge une écriture, l’écriture d’une œuvre forte, tourmentée, inventive, dans laquelle, paradoxalement, le caractère obsessionnel du graphisme se conjugue à une très grande liberté.

C’est ainsi que de façon récurrente, des mots infusent l’espace plastique, des titres énigmatiques ou poétiques, comme «De minuit au jour», «Affres sans témoins» ou «Je vis». C’est le caractère pulsionnel et nerveux du geste graphique, ou plus tard, pictural, ce geste obsessionnel au risque de la saturation, ce geste qui s’apparente à une écriture ou qui le devient, que l’œuvre manifeste. «L’essence de l’écriture, ce n’est ni une forme, ni un usage, mais seulement un geste, le geste qui la produit en la laissant traîner : un brouillis, presque une salissure, une négligence», avait écrit Barthes à propos de Cy Twombly.

Ce rapport à l’écrit, on le retrouve aussi dans les commentaires graphiques qui oscillent entre figures et ornements et que l’artiste dépose dans les marges de ses livres, dans le corps du texte ou entre les paragraphes, préfigurant le livre d’artiste comme a pu l’être, dans les années 60, «A Humument» de Tom Philipps.

«Je peins avec de l’encre et du sang, je peins vrai. La vérité est terrifiante, mais je couvre ma feuille trait par trait», avait écrit Hermann Hesse dans son poème dédié à Louis Soutter. Ce qui frappe le regard est la dimension profondément humaine de l’œuvre émanant d’une expression artistique qui se vit comme expérience existentielle. Et le regard s’arrête sur les multiples figures, taches, bouches dentées et menaçantes, crucifixions, corps et visages enchevêtrés, ou bien compositions florales ou abstraites; il s’arrête sur toutes ces figures hantées par la mort.

On y croise des regards, comme on croise aussi des airs de famille, que ce soit Gauguin, Picasso, Grosz, les visages d’Artaud, Jawlensky, parfois, Bram van de Velde ou De Kooning, ou bien encore Paul Klee, qui comme Louis Soutter avait hésité entre violon et peinture, et dont l’œuvre partage avec la sienne, le rythme et la musicalité.

«Je ne connais guère d’œuvre qui impose, autant que celle-ci, l’idée d’une nécessité intérieure, indépendante des modes, des écoles, des courants», avait écrit Jean Starobinski. C’est cette nécessité intérieure conjuguée à une liberté sans limites, qui irriguent le geste singulier de Louis Soutter et ce geste produit l’intensité artistique de son œuvre, sa modernité, son subtil tremblement.

Å’uvres

— Louis Soutter, Jeux, 1937-1942. Peinture au doigt. 44,4 x 57,7 cm.

— Louis Soutter, Glace d’argent, miroir d’ébène, 1938. Peinture au doigt. 44 x 58,1 cm.

— Louis Soutter, Le colis froid, 1938. Peinture au doigt. 51,2 x 68,3 cm.

— Louis Soutter, Tête d’homme sur fond carrelé, 1935 – 1942. Peinture au doigt. 34 x 25,4 cm.

— Louis Soutter, Le héros, 1937 1941. 61 x 42 cm.

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram