Communiqué de presse

Patrick Corillon, Jonas Dahlberg, Dominique Ghesquière, Claudio Parmiggiani, Jacques Perreaut, Gitte Schäfer, Anton Stankowski, James Welling

Le Palais des ombres. Oeuvres de la collection du Frac Bourgogne

Rez-de-chaussée – extérieur

Citadelle (1984) de Jacques Perreaut (né en 1948 à Mâcon) est un bloc en fonte d’aluminium inerte et silencieux qui semble renfermer dans une telle concentration de matière toute la force nécessaire à une hypothétique bataille.

Contrastant avec cette énergie contenue, l’ordre et la mesure de l’agencement des formes évoquent la stratégie guerrière. On songe à Jules César qui, dans La Guerre des Gaules, décrit avec précision les travaux exercés autour de l’oppidum d’Alésia.

Les fortifications sont élevées généralement pour assurer la défense d’un lieu. Édifiées sur un terrain, elles en adoptent les contraintes tout en modifiant le paysage.

Les sculptures de Jacques Perreaut reflètent cette architecture militaire par un traitement de la matière qui laisse apparaître des parties en saillies et d’autres en creux, simulant tranchées et tumuli.

À mi-chemin entre sculpture et architecture (dans la mesure où l’artiste fait référence à des travaux d’envergure), chaque oeuvre s’impose par sa résistance, sa robustesse et sa solidité, comme un lieu en dehors du temps, un lieu désolé, désert et déserté.

Rez-de-chaussée – intérieur

La pratique artistique de Gitte Schäfer (née en 1972 à Stuttgart – Allemagne) se situe dans le domaine de l’insolite, de l’étrange, et crée dans l’espace d’exposition un lieu qui oscille entre le cabinet de curiosités et le paysage fantastique.

Les jeux d’association multiples sont pour beaucoup dans le plaisir de l’artiste mais aussi celui du visiteur. La présence, d’abord saugrenue, d’une petite biche en laiton (Reh, 2004), transforme, peu à peu, un agencement de colonnes en forêt magique.

L’oeuvre de Gitte Schäfer partage avec l’esthétique des Wunderkammer (chambres des merveilles) la même dynamique de déstabilisation des registres du savoir et la référence à l’état d’enfance.

Loin cependant des merveilles de l’art ou de la nature, les objets rassemblés semblent tout droit sortis d’un vide grenier: vases, pieds de lampe, bibelots, que l’artiste recycle, copie, assemble, empile.

Dans l’abondance des voies qu’ouvre l’oeuvre de Gitte Schäfer, on pourrait souligner la manière dont elle fait se rencontrer l’art de l’exposition avec celui plus prosaïque de la décoration d’intérieur pour évoquer un environnement quasi paysagé.

Premier Ă©tage

La place faite au langage dans le travail de Patrick Corillon (né en 1959 à Knokke-le-Zoute, Belgique) semble avoir sa source dans la tradition surréaliste qui produisait, par le texte, l’ouverture d’une dimension mentale aux résonances multiples.

Les fictions que l’artiste-écrivain développe depuis 1984 sont relatives à un personnage imaginaire (Oskar Serti) placé dans une multitude de situations existentielles loufoques ou étranges.

Les «éléments» mis en relation avec ces textes ont une double fonction: donner au lecteur le sentiment d’un ancrage dans la réalité de l’histoire qu’il est en train de lire (en quelque sorte les objets viennent témoigner en faveur d’une vérité de ce que dit le texte) et en même temps produire un effet d’incongruité qui leur est totalement propre.

Les objets ont ainsi une sorte d’autonomie, qui permet de les considérer comme des oeuvres en elles-mêmes.

Jonas Dahlberg (né en 1970 à Uddevalla, Suède) produit des oeuvres vidéo qui interrogent la manière dont les formes architecturales et urbaines influent sur notre existence.

Il réalise d’abord des maquettes très précises de rues, d’appartements, d’intérieurs de bâtiments, qu’il va ensuite filmer. Les maquettes lui permettent de préserver l’ambiguïté entre une représentation d’un espace psychologique et l’espace réel.

Le mouvement de la caméra n’évoque pas un regard subjectif, mais la mécanique froide de la caméra de surveillance. Le spectateur ne peut jamais se soustraire au point de vue imposé.

View Through a Park (2009) filme la maquette de Gramercy Park, un parc public situé dans le quartier de Manhattan à New York, devenu privé à la demande des résidents. La caméra montre le salon d’un appartement luxueux plongé dans la nuit puis traverse le parc à peine éclairé jusqu’à l’appartement situé en vis-à -vis dont l’intérieur et l’ambiance semblent similaires.

Le mouvement est lent, descriptif et sans fin. Le lien «narcissique» qui s’établit entre les deux appartements reliés par le parc évoque un sentiment de mélancolie et d’isolement ainsi que la paranoïa ambiante et les peurs que traduit la multiplication de ces quartiers privés à l’intérieur ou en périphérie des villes.

Le travail de Dominique Ghesquière (née en 1953 à Pensacola, États-Unis) suscite des aberrations, des erreurs de jugement dues à un illusionnisme discret mais sournois. Il nous invite à aiguiser notre perception, pour détromper notre compréhension hâtive et mécanique des choses.

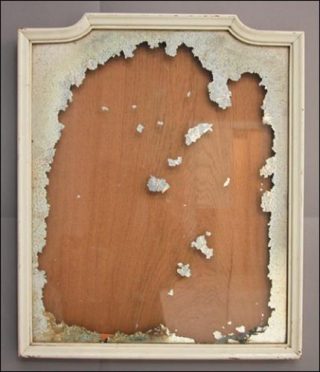

Miroir (2002) est capable de ce tour de passe-passe: apparaître en disparaissant. L’amalgame argenté plaqué au revers du verre s’est écaillé, dénudant un fond en bois brut et opaque, butoir définitif pour l’oeil. Preuve matérielle que, contrairement au roman de Lewis Carroll, il n’y a pas de monde inversé De l’autre côté du miroir (1871), seulement la réalité, à nouveau.

L’attrait magique de l’objet est ainsi rompu, en même temps que toute vérification narcissique de notre apparence.

Dans Salon (2000), les objets s’animent par enchantement, à la façon des contes pour enfants. Les meubles présentés semblent retrouver l’ordre quasi-naturel qui préside à la création de tout habitat.

Le résultat est cocasse et révèle dans le même temps une certaine violence soulignée par le fracas des meubles contre le sol.

L’oeuvre de Claudio Parmiggiani (né en 1943 à Luzzara, Italie) est une évocation poétique du monde. Elle en suggère les énergies et l’infini mystère.

En 1998, Claudio Parmiggiani est invité par le Frac Bourgogne à produire une pièce pour l’exposition « Poussière (dust memories) » dans le centre documentaire. Polvere (1998) est la trace d’un projet qui recouvrait la totalité de l’espace.

Parmiggiani a remplacé les livres de la bibliothèque par des ouvrages destinés au pilon. Puis il a fait brûler un pneu à l’intérieur de la bibliothèque. La fumée s’est naturellement infiltrée entre les rayonnages pour produire une image de l’espace en négatif.

Plus qu’une simple «radiographie» du lieu et de sa fonction par la fumée, le dessin des étagères et des livres évoque l’idée de l’au-delà de la culture et du savoir; la lumière et le feu interviennent de façon complémentaire pour évoquer les drames de l’humanité et le temps qui emporte tout.

La dissolution même des choses dans la poussière semble donc être l’enjeu de cette «peinture», sa signification ultime.

Dans l’Allemagne de Weimar, déshonorée et désorientée, de jeunes artistes comme Anton Stankowski (1906-1998) aspirent à mettre en pratique des principes qui imposent la photographie comme un art nouveau: «La vertu idéale de la photographie est avant tout d’enseigner à nos yeux –obscurs par le savoir et l’érudition– comment regarder et reconnaître le monde qui nous entoure, comment accroître nos capacités perspectives», écrit le photographe Max Burchartz, maître de Stankowski.

À la représentation surannée de la perspective classique, on préfère une frontalité primitive. Décentrer, déformer pour inquiéter et ne jamais laisser l’oeil au

repos. Cette pédagogie appliquée à l’Allemagne des années 1930 a singulièrement failli.

La lecture des images de Stankowski pourrait bien embarrasser le spectateur d’aujourd’hui: leur vue est biaisée, puisque la fin de cette tragique histoire est connue. Ainsi, l’expression heureuse et interrogative du visage de la jeune fille vue à travers la vitre enneigée d’une automobile dans Das Lächeln (1938) laisse sa place à ce que, consciemment ou non, Stankowski nous annonce: les indices de la catastrophe.

Les séries de photographies que James Welling (né en 1951 à Harford, États-Unis) réalise à partir de la fin des années 1970 s’intéressent aux modes de production et de réception de l’image photographique, aux critères qui les déterminent, souvent conventionnels et fixes dans le temps depuis l’origine du médium.

Il analyse les différents constituants du procédé photographique: des opérations techniques (type d’objectif, cadrage, éclairage, pellicule, papier…) aux traces de l’intervention manuelle de l’artiste (draper, plier, froisser, jeter…) sur différents matériaux (aluminium, velours, gélatine, plastique…).

Les oeuvres existent alors dans leur seul effet de présence et mêlent une analyse des systèmes de représentation avec une interprétation de l’expérience sensible.

Diary And Landscape (1977-1980) confronte des vues en noir et blanc de paysages sous la neige et de ciels nuageux à des extraits d’un journal de voyage écrit en 1840, période de la naissance de la photographie. On ne peut établir de lien entre les images conventionnelles de paysage et celles du journal, singulières et énigmatiques, autrement qu’en recourant à un récit fictif.

On établit alors une continuité temporelle entre des référents qui ont un siècle et demi d’écart.

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram