Il n’y a évidemment rien de pire que les idées simples et les jugements de bon sens dont l’art contemporain est l’une des cibles privilégiées. Un lecteur a réagi au précédent éditorial de paris-art.com consacré à la Biennale de Venise pour s’étonner de ce que «l’anarchiste plasticien Lévêque s’accommode bien du gouvernement réactionnaire français qui finance sa participation à la Biennale de Venise», avant de conclure benoitement: «Bizarre, non, ce mélange des genres». Non moins bizarre est de trouver sans guère plus de nuances un semblable jugement sous la plume des envoyés spéciaux du quotidien Le Monde à Venise.

Nos deux «professionnels de la profession» journalistique (Harry Bellet et Philippe Dagen) dressent un beau, clair et (trop) simple découpage en noir et blanc de l’art mondialisé.

D’un côté, les artistes africains et asiatiques sont «portés par une nécessité d’expression, personnelle ou collective, par une histoire souvent cruelle, par une colère toujours légitime — ils savent pourquoi ils travaillent».

D’un autre côté, la puissance et la nécessité à créer de «certains artistes occidentaux confirmés» se seraient émoussées, avachies. On devine que la cause doit en être un excès de protection, de confort, ou de privilèges, voire de contradictions ou même de compromissions — comme si la souffrance, la cruauté, la misère, mais aussi la pureté, faisaient partie des conditions de la création.

Cette sourde déclinaison du vieux mythe romantique de l’artiste maudit, et du mythe guère moins éculé du bon sauvage, vient soutenir une attaque frontale contre les artistes occidentaux de «métier» engoncés dans leurs contradictions, en particulier contre «l’anarchisme light, à paillettes, de Claude Lévêque, le représentant français, financé par un gouvernement qui a emprisonné Julien Coupat».

Plus qu’un jugement sur l’œuvre de Claude Lévêque, s’exprime-là un type de regard porté sur l’art, une posture esthétique — sinon, à peine voilée, la conception selon laquelle la notoriété d’un artiste français ne saurait être que le produit de compromissions, et nullement de son talent.

Ces quelques lignes consacrées par Le Monde à l’installation Le Grand Soir de Claude Lévêque dans le pavillon français à Venise sont en outre discrètement teintées d’une conception, qui n’est pas non plus de toute première fraîcheur, sur les rapports entre les artistes et l’État.

On craint en effet de reconnaître cette opinion selon laquelle un artiste qui bénéficie des soutiens de l’État devrait en échange se soumettre à une manière de devoir de réserve — autrement dit, faire des choix esthétiques politiquement corrects, choisir entre la «subvention» et la «subversion» (selon les termes de Rainer Rochlitz).

Enfreindre cette règle tacite équivaudrait en quelque sorte (dans la République d’aujourd’hui) à commettre un crime de lèse-majesté…

Enfin, le label d’«anarchisme light» est brandi comme une opprobre en raison de la contradiction que nos compères journalistes, fidèles servants de la doxa, établissent entre certains traits de l’œuvre de Claude Lévêque (notamment l’emploi d’un drapeau noir) et la connivence que la «subvention» est supposée automatiquement établir avec le gouvernement répressif (qui a emprisonné Julien Coupat).

Si la «subvention» abolit nécessairement la moindre «subversion», alors l’anarchisme supposé de Claude Lévêque ne peut être que «light, à paillettes». Mais cette lumineuse conclusion est le fruit amer des stéréotypes de la morne doxa et d’un véritable crime de lèse-esthétique consistant à plaquer une terminologie politique sur une œuvre d’art.

En fait, les propos plus ou moins biaisés de cette infra-critique (sorte d’avatar journalistique de la critique) établit des connexions trop directes, sans médiations, entre l’art et la politique. Et semble ignorer qu’une œuvre d’art ne peut être politique qu’esthétiquement.

Une œuvre n’est en effet pas politique parce qu’elle a été financée par l’État, ou au contraire parce qu’elle se dresse ostensiblement contre lui. Elle est politique par sa façon de créer des sensations capables de faire éprouver, par le corps et tous les sens, quelque chose du monde, tout en faisant entrevoir d’autres devenirs que ceux tracés par la domination.

A l’opposé des œuvres unidimensionnelles qui ont émaillé le siècle dernier sous l’aspect des multiples réalismes — socialistes et autres —, ou des œuvres militantes qui se dissolvent dans la défense d’une (bonne) cause ; à l’inverse des œuvres illustratives tendues vers des certitudes, Claude Lévêque recherche des ambivalences, des niveaux différents de lecture.

A cet égard, les trois drapeaux noirs ne suffisent pas pour faire du Grand Soir une installation «anarchiste». Bien au contraire, elle suggère plutôt que les idéaux d’hier sont devenus inaccessibles, et que l’époque présente est celle des utopies perdues.

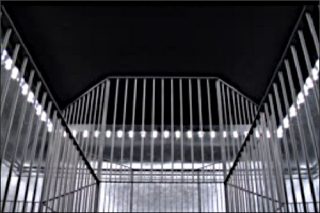

La complexité d’une époque à la dérive s’exprime dans l’installation de Claude Lévêque à Venise par un agencement de formes, de signes, de sons et d’espaces. Les visiteurs — corps et sens — sont contraints d’évoluer dans quatre couloirs, entre des barreaux, comme des fauves ou des prisonniers dans leurs cages. A chacune des extrémités de trois couloirs flotte le drapeau noir de l’anarchie, mais il est enfermé lui aussi, inaccessible drapeau-fantôme des utopies perdues.

Les rêves de «grand soir» sont bel et bien enterrés, le noir dans lequel baigne l’œuvre n’est plus celui de la lutte, mais celui de la mort, de l’oppression, de la défaite, de la nuit des espoirs de libération.

Mais comme l’époque, l’œuvre est trop complexe pour être monocolore et unilatérale. L’aliénation, la mort, l’oppression se mêlent au spectacle — ses projecteurs, ses fééries, ses paillettes. Comme à Venise, où la mort côtoie sans cesse la fête carnavalesque. Comme dans la vie, où les deuils et les souffrances se mêlent aux joies, où nos forces cherchent avec nos faiblesses des accords toujours provisoires.

Et comme dans le film Mort à Venise, le bruit sourd et inquiétant d’un bateau envahit l’espace d’une atmosphère de fin du monde…

André Rouillé

Lire :

— Harry Bellet, Philippe Dagen, La Biennale de Venise en panne de directions, Le Monde, 5 juin 2009

— Claude Lévêque, Le Grand Soir, Venise 2009, artpress, n° 357, juin 2009, supplément.

— Rainer Rochlitz, Subvertion et subvention. Art contemporain et argumentation esthétique, Gallimard, Paris, 1994.

.

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram