┬źJe suis un artiste commercial┬╗, aurait dit un jour Andy Warhol. Mais il semble quÔÇÖen anglais ┬źart commercial┬╗ signifie ┬źart publicitaire┬╗ plut├┤t quÔÇÖ┬źart de la vente┬╗, et lÔÇÖexpression d├ęsigne le faire-savoir ou le faire-valoir dÔÇÖun produit, pas la technique du vendeur. LÔÇÖartiste publicitaire apporte un plus, une plus-value, une aura ├á lÔÇÖobjet. Il ne sÔÇÖabaisse pas ├á discuter dÔÇÖargent.

Le pape du Pop, chef de gang new-yorkais des ann├ęes soixante, comme lÔÇÖ├ętaient ├á cette ├ępoque dans le domaine de la ┬źprotest song┬╗ Bob Dylan, dans celui du rock Mick Jagger ou John Lennon et dans celui du cin├ęma Martin Scorsese, nÔÇÖa pas invent├ę la poudre puisque, comme on sait, ce sont les Britanniques Lawrence Alloway, Richard Hamilton, Eduardo Paolozzi et William Turnbull qui ont eu les premiers lÔÇÖid├ęe du PopÔÇÖart.

Il nÔÇÖen demeure pas moins que, producteur prolifique comme Picasso, fascin├ę par les gadgets et avide de dollars comme Dali, touche-├á-tout talentueux comme Cocteau, faussement na├»f et trompeusement timide comme Michael Jackson, snob ou dandy comme nul autre, il a exploit├ę tout et tout ce qui pouvait lÔÇÖ├¬tre dans le domaine de lÔÇÖ┬źunderground┬╗, de lÔÇÖart mineur ÔÇö┬ámusique rock, comics, affiches, films ind├ępendants, vid├ęo, mode, presse people.

Picabia, Duchamp, les artistes du Bauhaus avaient valoris├ę le dessin m├ęcanique, le travail en s├ęrie, la reproduction, les techniques de la typographie, le design et la r├ęclame. Du coup, les cr├ęatifs dÔÇÖapr├Ęs-guerre, d├ęcomplex├ęs, se sont pris pour des cr├ęateurs ├á part enti├Ęre.

LÔÇÖexposition du Grand Palais est consacr├ęe aux portraits peints par Andy Warhol, d├ęclin├ęs en une quinzaine de th├Ęmes sur les deux niveaux du palais 1900. Certains de ces ┬źconcepts┬╗, au sens publicitaire du terme, sont vagues et dÔÇÖautres redondants.

Selon un malentendu, largement r├ępandu, le PopÔÇÖart made in USA a fait ┼ôuvre de contre-culture dans les ann├ęes soixante. Warhol, et il nÔÇÖest pas le seul, a cherch├ę ├á faire partie du syst├Ęme, ├á en tirer profit, ├á se faire une place au soleil en s├ęduisant et en amusant les collectionneurs fortun├ęs, les directeurs┬á de mus├ęes et les commanditaires dont il a d├ępendu. On sent dans ses textes sa fascination pour tout ce et pour tous ceux qui brillent. Malgr├ę lÔÇÖironie, la d├ęrision et lÔÇÖindiff├ęrence affich├ęes ou r├ęelles, on ne trouve jamais trace chez lui dÔÇÖune critique de lÔÇÖ┬źamerican way of life┬╗. Il moque certes les valeurs, les m┼ôurs, les habitudes h├ęt├ęrosexuelles de son temps, mais nÔÇÖattaque jamais de front la soci├ęt├ę.

Avec quarante ans dÔÇÖavance sur Damien Hirst, Warhol d├ęcide de se passer des galeristes et il invite r├ęguli├Ęrement, rituellement, ├á d├ęjeuner ses clients potentiels et/ou ses mod├Ęles virtuels au bureau, comme ├á la maison, en compagnie de starlettes, de comparses et autres barons sachant leur r├┤le par c┼ôur ÔÇö┬áune s├ęquence de lÔÇÖ┬źAndy WarholÔÇÖs T.V┬╗ en cam├ęra t├ęmoin et montage elliptique, aper├žue ├á la Maison Rouge montre que les repas dÔÇÖaffaires ├ętaient en r├ęalit├ę assez simples, sans fa├žon, ├á base de buffets de viandes froides ou de plats cuisin├ęs provenant de traiteurs comme ┬źLes Trois petits cochons┬╗.

Warhol investit assez t├┤t dans lÔÇÖimmobilier, ach├Ęte des lofts dans lesquels il installe des bureaux et il transforme la ┬źFactory┬╗ en atelier de confection artistique, en lieu dÔÇÖexhibition ÔÇö┬ádans tous les sens du terme┬áÔÇö, en studio de photo et de cin├ęma, en boutique de luxe, bref en petite entreprise ├á lÔÇÖabri de la crise, comme le chante Bashung.

Les organisateurs ont pris Andy Warhol au pied de la lettre┬álorsquÔÇÖil dit: ┬źChaque fois que je fais quelque chose, le r├ęsultat est un portrait┬╗. On a de ce fait accroch├ę pas mal de pi├Ęces qui peuvent para├«tre un peu hors-sujet┬á: Crowd (1963), Coca-Cola (1962), les coussins gonfl├ęs ├á lÔÇÖh├ęlium inspir├ęs par Dali appel├ęs Silver Space Pillows, Silver Flotations ou Silver Clouds (1966), qui par ailleurs servent dÔÇÖ├ęl├ęments de d├ęcor ├á une chor├ęgraphie de Merce Cunningham, RainForest (1968), Big Electric Chair (1968), Shoes (1980), Dollar-Sign (1981).

Warhol ne r├ęussit pas tout ce quÔÇÖil entreprend. Loin de l├á. Parfois, lÔÇÖid├ęe est plus attirante que le r├ęsultat ÔÇö┬ádans Most Wanted Men n┬░1 (1964), il se prend pour Roy Lichtenstein et insiste sur la trame de la photo agrandie. The Last Supper (1986) et RaphaelÔÇÖs Madonna (1981) font sciemment ┬źinachev├ęs┬╗ et mettent sur le m├¬me plan lÔÇÖesquisse et le tableau final, la reproduction et lÔÇÖoriginal, le profane et le sacr├ę.

Alfred Hitchcock (1983) envisag├ę de profil, pour changer, est surlign├ę par une ligne courbe. Il lui arrive aussi de b├ócler ÔÇö┬áPeach Marilyn (1962). De temps ├á autre, le travail est tout ce quÔÇÖil y a de plus l├ęger: chacun sent que cÔÇÖest du r├ęchauff├ę ÔÇö┬áMona Lisa (1979).

Des toiles nÔÇÖont en outre aucun int├ęr├¬t plastique ÔÇö Dominique de Mesnil (1969), Happy Rockefeller (1968), Judy Garland (1979), Lana Turner (1985), Diane Keaton (1984), Sylvester Stallone (1980), Daniela Morera (1985), etc.

On ne parle m├¬me pas des ratages complets ÔÇö┬áNeuf t├¬tes de Japonais, Brigitte Bardot (1974), Lady Di (1982), Ten Portraits of Jews of the Twentieth Century (1980), Lenin (1986)…

Heureusement, lÔÇÖexposition pr├ęsente aussi les ┬źmasterpieces┬╗, ces tableaux qui vieillissent bien┬áet quÔÇÖon revoit avec plaisir dÔÇÖune exposition ├á lÔÇÖautre ÔÇö les r├ętrospectives du Centre Pompidou en 1987, de la Fondation Cartier en 1990, du Mus├ęe dÔÇÖArt contemporain de Lyon en 2005.

La Silver Liz (1963), les Twenty Marilyn (1962), lÔÇÖaffiche politique relativement engag├ęe, avec, qui plus est, dÔÇÖ├ęl├ęgantes interventions graphiques : Vote McGovern (1972), le gigantesque et excellent portrait de Mao (1973), le sexy An American Lady (1976), le portrait graffit├ę de Mick Jagger (1975), dans la veine de la pochette du disque Love You Live, les Four Marlons (1964, en un noir et blanc presque effac├ę, le coup de chapeau ├á Leo Castelli (1975), qui, avec Alexandre Iolas et Ivan Karp lan├ža la carri├Ęre du peintre, ce, longtemps avant lÔÇÖ├Ęre Vincent Fremont, le Man Ray (1974), qui a le m├¬me emp├ótement (la m├¬me empathie, serait-on tent├ę de dire aussi) que la m├Ęre de lÔÇÖartiste, Julia Warhola, de la m├¬me ann├ęe, le Georgia OÔÇÖKeeffe (1980), un des portraits qui inaugurent le cycle des tableaux ├á paillettes ou, plus exactement, ├á la poudre de diamant, le Jean-Michel Basquiat (1984┬á), une oxydation ou ┬źpiss-painting┬╗ sur cuivre, le narcissique Willy Brandt posant avec un fume-cigarette (1976), le grandiose Indien dÔÇÖAm├ęrique Russel Means (1977)…

Les premiers portraits en noir et blanc sont obtenus ├á partir de ┬źclich├ęs┬╗ (attention: double sens!) aux formats les plus divers. Ils sont issus de magazines grand public. Le tableau morbide, autrement dit┬á: un peu catholique sur les bords, de Jackie feu Kennedy ÔÇö┬ápas encore Onassis┬áÔÇö, participe de lÔÇÖiconographie de la mort. Bigot se rendant tous les dimanches ├á la messe, lÔÇÖartiste a toujours ├ęt├ę fascin├ę par les Madones: il engagera dÔÇÖailleurs ├á un certain moment des mannequins donnant le sein ├á leur b├ęb├ę pour r├ęaliser une s├ęrie de portraits. LÔÇÖexpo se termine par des vanit├ęs ÔÇö┬áce nÔÇÖest pas tout ├á fait vrai, puisque les nuages gonfl├ęs dÔÇÖh├ęlium la prolongent et quÔÇÖune derni├Ęre salle, la seizi├Ęme, la plus warholienne de toutes, est une boutique confin├ęe vendant des reproductions, des produits d├ęriv├ęs, des objets et des gadgets, ├á des prix abordables.

Ce qui est nouveau et int├ęressant dans cette exposition, ce sont ses bonus audiovisuels. Apr├Ęs les photomatons dÔÇÖEthel Scull, on peut admirer 24 moniteurs diffusant des films muets tourn├ęs en noir et blanc dans les ann├ęes soixante et composant une ├ętonnante mosa├»que humaine avec des personnalit├ęs du monde de lÔÇÖart et des cr├ęatures issues de la Factory┬á: John Giorno, Marie Menken, Jack Smith, Nico, Edie Sedwick, Ondine…

Puis, on arrive aux photos couleur des ann├ęes 70, r├ęalis├ęes par Warhol himself. Outre que lÔÇÖalbinos avait le trouble obsessionnel compulsif de lÔÇÖenregistrement, au mini-k7, ├á la cam├ęra 16 ou en vid├ęo, celui de lÔÇÖaccumulation (dÔÇÖimmeubles, de caisses bourr├ęes dÔÇÖobjets et de courriers re├žus mais non lus, dÔÇÖ┼ôuvres dÔÇÖart…), il a pu chercher ├á ├ęviter ainsi les r├ęclamations de droits dÔÇÖauteur de la part des photographes. En tout cas, cÔÇÖest la p├ęriode o├╣ il ne cesse de prendre des polas.

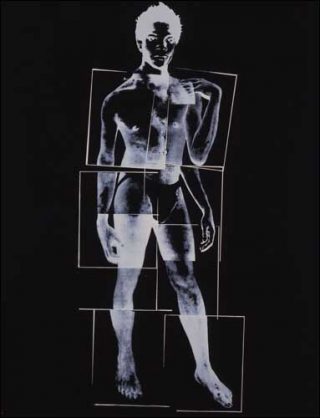

Les polaro├»ds, une fois choisis, sont recadr├ęs, agrandis (ils feront environ 1 m de c├┤t├ę), imprim├ęs sur toile au moyen de la s├ęrigraphie ÔÇö┬áon retrouve cette technique proche de la d├ęcalcomanie surr├ęaliste chez Rauschenberg. Les visages sont ├á lÔÇÖoccasion retouch├ęs, corrig├ęs, color├ęs ÔÇö┬áles canons de la beaut├ę de Warhol sont ceux des Grecs, ceux dÔÇÖAlain Bernardin ou de Goude. La peinture est la plupart du temps lisse et forme des aplats fauves. Parfois, les t├¬tes sont rehauss├ęes de traits s├╗rs de leur fait, ├ętonnants de justesse et de force.

La s├ęrigraphie donne un coup de vieux aux calques, ├á la mise ├á carreau, au dessin ├á la chambre claire, aux pochoirs, aux ├ępiscopes. Warhol joue et jouit des bavures, des variantes, des s├ęries illimit├ęes produites ├á partir de matrices obtenues ├á volont├ę.

Une actualit├ę de lÔÇÖIna ÔÇö┬áun JT confidentiel car nocturne┬áÔÇö pr├ęsente quelques plans de lÔÇÖexpo de Warhol au Mus├ęe Galliera, en 1974 ÔÇö┬ála voix off du journaliste prononce avec bon sens, comme il se doit, ┬źVarhol┬╗ et non ┬źOuarhol┬╗… comme dans la langue maternelle slovaque!┬áÔÇö, cite une courte r├ęplique du peintre, ├á peine audible. Le reportage donne quelques r├ęactions de soixante-huitards attard├ęs sur le th├Ęme de la r├ęcup├ęration de la R├ęvolution ou de la marchandisation de lÔÇÖart.

DÔÇÖautres documents audiovisuels nous montrent la fa├žon de travailler de lÔÇÖartiste, son tour de main et son tournemain, les secrets du m├ętier, sa fa├žon par exemple dÔÇÖ├ętaler lÔÇÖacrylique sur des toiles pos├ęes ├á m├¬me le sol. Une partie des coulisses de la Factory.

La s├ęance de pose de Debbie Harry (1980), est analys├ęe dans un ┬źmaking-of┬╗ vid├ęographique dans lequel lÔÇÖartiste ├ętale une centaine de clich├ęs avant dÔÇÖopter pour une expression, le bon angle, la m├Ęche idoine, le sourire ad├ęquat, le regard qui tue et qui ne trompe pas.

Les polaro├»ds obtenus avec lÔÇÖappareil ├á longue focale, le ┬źBig Shot Polaroid Portrait Land Camera┬╗, qui produisait des images rectangulaires, en hauteur, sont rassembl├ęs dans des vitrines et expos├ęs comme des f├ętiches, des pi├Ęces ├á conviction, des ┼ôuvres en soi.

Il faut dire que le Polaro├»d ├ętait ├á cette ├ępoque la vid├ęo du pauvre.

Andy Warhol

ÔÇö Triple Elvis, 1963. Encre s├ęrigraphique et peinture argent├ęe sur toile. 208,3 x 175,3 cm

ÔÇö Portraits in drag, 1981. 27 polaro├»ds. 10,8 x 8,6 cm

ÔÇöMao, 1973. Acrylique et encre s├ęrigraphique sur toile. 448,3 x 346,1 cm

ÔÇö Lana Turner, 1985. Acrylique et encre s├ęrigraphique sur toile. 101,6 x 101,6 cm

ÔÇö Ernesto Esposito, 1986. Acrylique et encre s├ęrigraphique sur toile. 101,6 x 101,6 cm

ÔÇö Debbie Harry, 1980. Acrylique et encre s├ęrigraphique sur toile. 106,7 x 106,7 cm

ÔÇö Jean-Michel Basquiat, 1984. Acrylique et encre s├ęrigraphique sur toile. 228,6 x 177,8 cm

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram