Interview

Par Pierre-Ãvariste Douaire

Paris-art.com ouvre ses colonnes à une longue sÃĐrie d’interviews consacrÃĐe aux artistes urbains. La succession des portraits permettra de dÃĐcouvrir les visages et les pratiques de ces artistes qui transforment la ville en galerie à ciel ouvert.

L’Atlas s’attaque aux affiches en l’an 2000 aprÃĻs avoir passÃĐ beaucoup de temps à taguer. Le passage de la bombe au papier, lui ouvre la voie à de nouvelles techniques, à de nouvelles possibilitÃĐs. Il ne renonce pas pour autant au lettrage et s’exerce avec la mÊme constance à ÃĐcrire son nom. La projection de peinture est dÃĐsormais remplacÃĐe par des incrustations de gapheur dans le bitume des trottoirs, ou par la pose d’affiches de mÊme dimension que les panneaux publicitaires. L’action et la mÃĐditation sont les deux hÃĐmisphÃĻres qui balisent son travail.

Pierre-Ãvariste Douaire. Comment te dÃĐfinir : ex-tagueur, calligraphe ?

L’Atlas. Ni ex-tagueur, parce que je tague encore, ni calligraphe, parce que je ne me sens pas calligraphe. C’est un mÃĐlange des deux. Je me suis inspirÃĐ du calme de la calligraphie, mais je l’ai mÃĐlangÃĐe avec des techniques contemporaines, le graffiti, la gÃĐomÃĐtrie, la vidÃĐo. L’idÃĐe de mon travail est de crÃĐer une ÃĐcriture universelle. Je dÃĐforme des phonÃĻmes à l’aide de formes gÃĐomÃĐtriques, comme le carrÃĐ ou le cercle, pour arriver à un idÃĐogramme. Les phonÃĻmes ce sont les lettres des alphabets latins et arabes (occidentaux ou orientaux), les idÃĐogrammes sont chinois ou japonais par exemple (extrÊme orientaux). Je veux, par ce travail, Être à la frontiÃĻre de la reprÃĐsentation. Je veux me situer entre l’ÃĐcriture et le dessin. J’utilise ensuite ce nouveau langage dans la rue. C’est un espÃĐranto pictural que j’adresse aux regards de la ville.

Hassan Massoudi, calligraphe Irakien, parle de souffle et de paix intÃĐrieur, comment envisages-tu ta pratique, une mÃĐditation ou une sÃĐdition urbaine ?

Il n’y a pas que les calligraphes qui sont concernÃĐs, toute personne qui peint sait qu’il doit souffler et respirer.

La calligraphie arabe est d’abord coranique, c’est une pratique mÃĐditative.

Je me place plus comme un intermÃĐdiaire d’ÃĐnergies. Je suis un intermÃĐdiaire avec les gens. Je transmets aussi des traditions, des mÃĐmoires. Mais je ne suis pas simplement un passeur, car j’interviens sur cette tradition calligraphique. Je fais avancer cette ÃĐcriture, je fais avancer cet art. Je donne ma vision du monde. Si j’y arrive un jour, j’aimerais communiquer une ÃĐcriture universelle. J’aimerais faire ce lien entre l’orient et l’occident, entre l’ÃĐcriture et le dessin, entre le conscient et l’inconscient.

La calligraphie, par sa sagesse, pourrait s’opposer à l’action de rue plus contestataire ?

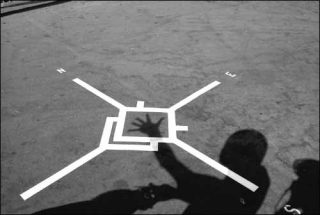

En exagÃĐrant un peu, on pourrait dire que la calligraphie est la reprÃĐsentation de la paix, et que l’action de rue est le livre de la guerre. Les boussoles que je pose sur le trottoir marquent des temps d’arrÊts. Elles sont blanches comme la couleur de la paix, elles caractÃĐrisent des moments oÃđ tu t’arrÊtes dans la vie, oÃđ tu regardes les choses, oÃđ tu t’interroges. A l’inverse, il y a l’action directe ou tu t’appropries l’espace public. Tu instaures un langage qui s’adresse aux gens, avec mes boussoles je m’adresse aux piÃĐtons. Je mets en scÃĻne trois personnages : la ville, l’homme et la lettre. La boussole marque l’arrÊt, mais elle est aussi le trait d’union entre l’homme et la ville.

L’apostrophe de L’Atlas est pour moi un trait d’union, parle-moi de ton nom.

Atlas ÃĐtait d’abord mon nom de tagueur quand j’ÃĐtais adolescent. A l’ÃĐpoque dÃĐjà , je prenais ce nom comme de la calligraphie. A la diffÃĐrence du graph’, le tag reste dans la tradition du geste, ce trait unique que tu ne retouches pas. J’ai choisi le mot Atlas car il est utilisÃĐ dans toutes les langues et il a la mÊme signification partout. En ÃĐtudiant l’histoire des ÃĐcritures, j’ai dÃĐcouvert que dans la mythologie du Proche-Orient, et plus prÃĐcisÃĐment celle des Canaan, 3000 ans avant JC, il existait dÃĐjà un Atlas. Les grecs le reprendront et lui feront porter le monde par chÃĒtiment. Le premier Atlas portait le monde sans savoir ce qu’il portait, c’ÃĐtait une excroissance de lui-mÊme. Ensuite j’ai rajoutÃĐ L’atlas, car dans cette tradition le L apostrophe est le dieu de la crÃĐation.

Tes influences mythologiques, calligraphiques, archÃĐologiques sont arabes.

Depuis quelques annÃĐes ce que je prÃĐsente est proche-oriental, mais il ne faudrait pas limiter mon travail à cette seule influence. Ce que je prÃĐpare actuellement est plus dans une veine extrÊme-orientale, l’Asie sera trÃĻs prÃĐsente, avec notamment l’utilisation du rouge. A l’ÃĐcole j’ai toujours ÃĐtudiÃĐ les langues — le russe, le portugais, l’espagnol, l’anglais, l’arabe — mais toujours dans un soucis d’apprendre les origines d’une langue, d’une ÃĐcriture.

Tu utilises dans ton lettrage des normes arabes ÃĐgalement. Les codes sont toujours transgressables, ils me servent de base. Que ce soit en peinture chinoise ou en calligraphie arabe, les proportions thÃĐoriques sont toujours un quart de noir et trois quart de blanc. Le rÃĐsultat peut s’en ÃĐloigner, ou mÊme Être contraire, les proportions peuvent s’inverser, comme quand je fais un travail en nÃĐgatif. Il n’y a pas une rÃĻgle immuable, c’est comme le chiffre 7 que tu retrouves dans la calligraphie arabe, il est prÃĐsent partout, mais tu peux t’en ÃĐloigner.

Quand as-tu commencÃĐ les boussoles ?

J’ai commencÃĐ en l’an 2000. Les boussoles sont rÃĐalisÃĐes à partir de mon nom et traduite dans un alphabet arabe. J’utilise du gapheur, c’est du scotch de cinÃĐma ÃĐpais de 50 ou 100 mm, pendant l’ÃĐtÃĐ. Dans les grosses chaleurs d’aoÃŧt il a tendance à fondre dans le sol mou. PosÃĐ en fin de matinÃĐe il s’incruste dans le macadam l’aprÃĻs-midi sous le poids des passants. Les boussoles sont des signalÃĐtiques piÃĐtonnes, ce sont des rÃĐsistances à l’urbanisme et aux villes modernes. Dans ces sociÃĐtÃĐs, le corps est oubliÃĐ, tout est destinÃĐ Ã la voiture. L’universalitÃĐ est prÃĐsente aussi, car les quatre points cardinaux sont les mÊmes dans toutes les villes. C’est une rÃĐalisation pÃĐrenne à l’inverse des peintures sur stores, qui ont toutes ÃĐtÃĐ dÃĐtruites par les autoritÃĐs. Il n’y a pas encore de loi sur les sols, c’est un interstice juridique dans lequel je me glisse. Les affiches sont un autre interstice.

Pourquoi s’adresser aux piÃĐtons ? Je voulais arrÊter le piÃĐton pour qu’il regarde la forme de la boussole et qu’il rÃĐflÃĐchisse à son sens. Mettre des boussoles sur le trottoir c’est faire de l’art utile. Prise entre le dessin et l’ÃĐcriture elle veut donner du sens au piÃĐton. GrÃĒce à elle il peut s’orienter dans la ville, mais il peut aussi essayer d’y trouver un autre sens. Elle est subversive dans le sens oÃđ elle transforme un langage dÃĐjà existant.

Tes labyrinthes fonctionnent sur le mÊme principe que tes boussoles ?

Mon labyrinthe est directement inspirÃĐ de la ville. Le plan des villes arabes ressemblent à un labyrinthe. Les dessins, que je fais sur papier millimÃĐtrÃĐ, sont inspirÃĐs de ces plans de ville vu du dessus. La bastide du 13me siÃĻcle est aussi un modÃĻle que j’utilise. Ces deux exemples symbolisent la Ville, et à ce dÃĐdale j’aime opposer ma boussole. D’un cÃītÃĐ je dis aux piÃĐtons, vous Êtes dans un labyrinthe, et d’un autre je leur dis comment s’orienter dans ce mÃĐandre avec mes boussoles. C’est pour cette raison que je viens de crÃĐer une boussole-labyrinthique qui rÃĐunit ces deux concepts.

Le Land Art s’intÃĐresse beaucoup au plan du labyrinthe.

J’ai toujours regardÃĐ les bouquins du Land Art, mais le travail de ces artistes ne concerne pas tellement la ville. Si je faisais quelque chose dans la campagne, ça n’aurait pas beaucoup de sens non plus, cela aurait aussi moins de force.

Tu es passÃĐ du tag à d’autres pratiques à cause du nettoyage systÃĐmatique des graffitis.

Pour moi ça ÃĐtÃĐ une catastrophe, car les stores c’ÃĐtaient des bibles, tu pouvais y voir les passages successifs des mecs qui ÃĐtaient passÃĐs depuis les annÃĐes 1980, c’est d’ailleurs à eux que je m’orientais dans la ville, grÃĒce à la mÃĐmoire visuelle de leur emplacement. Face à cette rÃĐpression, il a fallu trouver des techniques qui rÃĐsistent au karcher. Cela a donnÃĐ naissance à des interventions à l’acide, au scotch, à la soudure… Toutes ces contraintes m’ont poussÃĐ Ã concentrer mon ÃĐnergie dans d’autres directions. En 2000 j’ai eu des problÃĻmes avec la justice, à cause de mes tags, c’est l’ÃĐpoque ou je rencontre Tom Tom et que je commence à faire des dÃĐtournements, des dÃĐcoupages d’affiches avec lui. C’est cette mÊme annÃĐe oÃđ j’ai commencÃĐ Ã faire mes boussoles. Avec le recul on peut dire que leur prÃĐsence tente de tÃĐmoigner de cette absence brutale. En l’an 2001, aprÃĻs ma rencontre avec Jean Faucheur, j’ai commencÃĐ Ã travailler dans son atelier. Au final ça a ÃĐtÃĐ un facteur bÃĐnÃĐfique pour mon travail. La rÃĐpression d’ÃĐtat est pour moi un moteur de crÃĐativitÃĐ, tout comme les codes en calligraphie.

Quel regard portes-tu sur la scÃĻne graffiti d’aujourd’hui ?

J’ai beaucoup de rÃĐserves avec le graffiti en ce moment car je pense que c’est une impasse. Les mecs qui s’attaquent aux trains font ce que le gouvernement attendent d’eux. Ils vont avoir des galÃĻres toute leur vie… En plus, les trains peints ne circulent plus. Le reproche que l’on peut faire au graffiti, c’est que mÊme si on peut trouver du sens politique ou poÃĐtique dans l’action, il y a d’un autre cÃītÃĐ, une absence de formulation de pensÃĐe. RÃĐpÃĐter son nom conduit à l’isolement. D’ailleurs je n’ai pas rÃĐussi à ÃĐcrire autre chose…

Tu as participÃĐ au projet de Jean Faucheur Implosion-Explosion.

Le projet de Jean Faucheur consistait à donner aux passants des peintures. J’aurais eu du mal à le faire spontanÃĐment, c’ÃĐtait trop gÃĐnÃĐreux. J’ai commencÃĐ par filmer Jean en train de poser ses affiches. Puis j’ai rÃĐaliser mes deux premiÃĻres affiches — une boussole et un labyrinthe — qui reprÃĐsentaient l’implosion et l’explosion. Ãa a ÃĐtÃĐ l’aboutissement de tout un cheminement. Ã’ÃĐtait la premiÃĻre fois que je travaillais d’abord en atelier et ensuite dans la rue. Je devais d’abord penser le concept pour ensuite aller coller le rÃĐsultat sur les panneaux.

Cela permettait de plus dÃĐvoiler son monde intÃĐrieur. Avec Jean je faisais ça et avec Tom Tom je faisais des dÃĐcoupages. Chacun amenait sa technique, Jean me faisait dÃĐcouvrir le kraft, Tom Tom le dÃĐcoupage, et moi j’amenais le schÃĐma de l’invasion, cette stratÃĐgie hÃĐritÃĐe du graffiti.

Ensuite vous avez dÃĐcidÃĐ de faire ÂŦ Une nuit Âŧ.

L’idÃĐe c’ÃĐtait de faire une galerie à ciel ouvert, de barrer la route à la publicitÃĐ pendant une semaine. C’ÃĐtait l’envie de prendre d’assaut un arrondissement. On mettait dans la rue des peintures de quatre mÃĻtres sur trois. Tout avait ÃĐtÃĐ fait à la main, c’ÃĐtait trÃĻs gÃĐnÃĐreux de mettre ça à la disposition du public. J’avais du mal à lÃĒcher ces travaux. Il y a eut deux nuits en 2002 et en 2003.

La pratique est plus pro-peinture que anti-pub.

Je garde en moi le cÃītÃĐ subversif, le cÃītÃĐ anti-pub, il est implicite. Je suis pas pour le capitalisme, mais en mÊme temps je suis pas pour mettre un mot d’ordre dans ce que je fais. Si je repasse tout au blanc c’est pour faire quelque chose d’autre, c’est pour peindre un nouveau dÃĐpart. Avec le blanc, le message mercantile est niÃĐ, à partir de là tu peux crÃĐer une nouvelle base d’ÃĐchange. Par ces actions on propose un discours dÃĐcalÃĐ. On est ni pro, ni anti, on propose autre chose. Si tu es frontalement contre, la lutte devient trop inÃĐgale, et tu te trouves encore dans cette impasse.

Quel est ton rapport à la photographie ?

La photo est devenue trÃĻs importante en 2000, car ce que je faisais à l’ÃĐpoque ÃĐtait beaucoup plus ÃĐphÃĐmÃĻre qu’avant. Dans la rue tout s’effaçait, la rÃĐpression nous a obligÃĐ Ã changer de techniques et de mÃĐthodes. Je filmais et je photographiais tout ce que je faisais, j’ai tout en archive. C’est dans un soucis de mÃĐmoire que j’ai fait ça, pour garder ce qui disparaissait.

Tes photos sont souvent en noir et blanc.

Je photographie essentiellement en noir et blanc, pas seulement dans une but graphique, mais surtout dans le soucis de crÃĐer des images qui ont l’air d’Être d’un autre temps. La photo devient alors une ÃĐcriture, une ÃĐcriture des villes telles qu’elles ne le seront plus.

Avec tes photos tu gardes la mÃĐmoire des villes ? Je recherche un peu la mÃĐmoire des villes et des traditions à travers mes photos comme pouvait le faire Atget. Je tente de capturer tout ça.

Tu exposes tes photos ?

J’ai fait des expos de photos une fois ou deux. Je mets des toiles que j’encadre de scotch et je les relie à des photos. C’est une installation en forme de narration. Je mets en prÃĐsence la toile et la photo oÃđ la toile a ÃĐtÃĐ photographiÃĐe.

Ton projet, ÂŦ Les Toiles errantes Âŧ, est à la fois un travail pictural et photographique.

ÂŦ Les Toiles errantes Âŧ ÃĐtaient au dÃĐpart une idÃĐe pour faire mon book. Avec un ami photographe j’ai commencÃĐ Ã photographier mes toiles dans la rue. En voyant le rÃĐsultat je me suis dis qu’il fallait faire ça dans toutes les villes du monde. L’idÃĐe finale est d’ÃĐditer un atlas gÃĐographique. Le projet s’ÃĐtale sur une vingtaine d’annÃĐes et sur une centaine de villes. J’ai envie de prÃĐsenter des instantanÃĐs de villes à des moments donnÃĐs. Je veux faire voyager mes toiles et les faire vivre.

Les marques du temps sont importantes dans ce projet.

Au fur et à mesure de mes voyages, mes toiles sont de plus en plus ÃĐclatÃĐes, les marques du temps sont de plus en plus visibles. Le temps apparaÃŪt sur les toiles, c’est pour cette raison que j’ai envie de les placer dans des cadres urbains qui disparaissent aussi. Le marquage du temps sur les toiles parle beaucoup aux gens. Le rapport que j’entretiens avec une œuvre d’art est sujet à la dÃĐtÃĐrioration. Dans la rue tu es soumis au passage du temps, tu te fais effacer, repasser. J’utilise les toiles de la mÊme façon. Cette notion de disparition est importante, c’est l’apport du graffiti à l’art contemporain. J’ai sept chÃĒssis que je prends dans mes dÃĐplacements, le 7 est un chiffre d’or dans la calligraphie arabe, je les utilise comme si je devais taguer, je les place dans les mÊmes endroits. Ces actions à l’inverse des boussoles, sont ÃĐphÃĐmÃĻres, presque fugitives, elles restent l’instant d’une photo. J’aime ce souvenir, car j’ÃĐtais trÃĻs angoissÃĐ quand on effaçait ce que je faisais dans la rue, mais maintenant seul la trace photographique existe et reste. J’arpente les trous de mÃĐmoire de la destruction occidentale.

Liens

Le site de L’Atlas

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram