ÂŦThereâs no place like homeÂŧ est le titre de ton exposition bruxelloise qui se tient actuellement dans le splendide et nouveau lieu de la galerie ValÃĐrie Bach. Comment sâest passÃĐe votre rencontre et votre premiÃĻre collaboration?

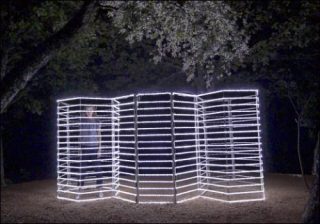

Jeanne Susplugas. Suite à lâacquisition dâune piÃĻce, Workaholic, ValÃĐrie et son mari mâont fait une commande pour leur parc de sculptures monumentales à la Commanderie de Peyrassol, dans le Var. Les artistes sont invitÃĐs sur place pour ensuite proposer une sculpture contextuelle. Jâai rÃĐalisÃĐ deux cages lumineuses reliÃĐes entre elles, reprenant la forme dâune molÃĐcule, le resvÃĐratrol, contenu dans le raisin et le vin.

Au mÊme moment, la galerie amÃĐnageait dans un nouvel espace, lâancienne patinoire royale de Bruxelles et notre collaboration sâest faite naturellement et trÃĻs rapidement! Mais jâaime bien ce genre de challenge, travailler dans lâurgence. Ãa mâa notamment permis de finaliser des projets que jâavais en tÊte comme le film Le Haut de mon crÃĒne, trÃĻs justement interprÃĐtÃĐ par Pierre Mignard, à partir dâun texte que mâavait ÃĐcrit, en 2009, le talentueux ÃĐcrivain Basile Panurgias ou encore le film Thereâs no place like home qui a donnÃĐ son titre à lâexposition avec une remarquable actrice, Manesca de Ternay.

Lâexposition reprend les thÃĻmes que tu explores depuis plus de dix ans: lâaddiction, le rapport aux mÃĐdicaments, les troubles compulsifs ou encore lâaliÃĐnation. Peux-tu nous expliquer ce que ces thÃĻmes reprÃĐsentent pour toi?

Jeanne Susplugas. Lâapparition du mÃĐdicament, et par extensions des TOCS et autres aliÃĐnations, nâa rien de fortuit puisquâelle est issue de mon histoire familialeâĶ mais pour arriver à une histoire sociale. Les mÃĐdicaments ÃĐtaient et sont toujours, un moyen de parler dâaddiction, dâenfermement et de bien dâautres explorations. Je travaille par corpus. Fat free, par exemple, portait sur les obsessions alimentaires et montrait comment lâindustrie nous manipule à coups de ÂŦ0% de matiÃĻres grassesÂŧ, de ÂŦBifidus actifÂŧ et autres ÂŦBon pour le cÅurÂŧ! La Boite de dÃĐception, qui nâest autre que la ÂŦboite de rÃĐceptionÂŧ dâHotmail, traitait de lâaddiction aux nouvelles technologies, que lâon retrouve aussi dans le diaporama Fatal Error rÃĐalisÃĐ Ã lâaide de captures dâÃĐcran et qui renvoie à des situations familiÃĻres à tout utilisateur, ÂŦVous avez commis une erreur fataleÂŧ! Ces encarts ainsi isolÃĐs pointent les relations bien particuliÃĻres entretenues avec nos machines!

Ces sujets concernent surtout les sciences humaines, la sociologie, la psychologie ou lâanthropologie. Sont-ils pour toi de simples sources dâinspirations, ou sâagit-il de rÃĐaliser des complÃĐments dâenquÊtes sous une forme artistique dans la mouvance de lâArt sociologique de Fred Forest et HervÃĐ Fischer?

Jeanne Susplugas. De maniÃĻre gÃĐnÃĐrale, ces catÃĐgorisations me dÃĐrangent. Peut-Être parce que mes propres travaux ne se placent pas tous dans la mÊme catÃĐgorie. Quand je travaille sur le trafic de mÃĐdicaments je ne peux pas objecter quâon rapproche cette rÃĐflexion dâune forme dâengagement. Mais une autre partie de mon travail est trÃĻs ÃĐloignÃĐe de ces problÃĐmatiques comme mes piÃĻces traitant des rapports humains, de lâaliÃĐnation à lâautre, ou encore de nos rituels quotidiens… Bien que je me documente, que je mâintÃĐresse, entre autres, à la sociologie et à la psychologie, je nâai rien dâune spÃĐcialiste! Je flirte avec certaines notions mais je me pose en simple tÃĐmoin. Pour moi lâartiste est une sorte de filtre qui prend ce quâil y a autour de lui pour mettre en exergue certaines choses.

As-tu alors lâenvie dâutiliser lâart à des fins thÃĐrapeutiques, pour aider, amÃĐliorer ou mÊme rÃĐparer lâhumain… dans lâespoir que lâart puisse changer le monde?

Jeanne Susplugas. Je nâai pas beaucoup dâespoir que lâart puisse changer quoi que ce soit! Jâai une vision assez cynique du monde et de tout ça. Câest peut-Être ce qui me permet aussi de ne pas me prendre au sÃĐrieux… Lâart peut certainement aider les gens, mais je nâai pas cette prÃĐtention là . Pour moi lâengagement nâest dâailleurs pas forcÃĐment seulement dans le travail et lâÃĐthique et lâauthenticitÃĐ qui en dÃĐcoulent, mais il peut Être aussi dans un positionnement, une attitude, comme par exemple participer à une exposition dans un lieu singulier en dehors du marchÃĐ de lâart et des sentiers attendus.

Tu montres la folie dâune maniÃĻre trÃĻs personnelle… Dans ton travail elle nâest pas toujours dangereuse, ni à enfermer nÃĐcessairement ou à cacher, à castrer… Est-ce une prise de position contre les dangers dâun monde tendant à lâuniformisation de la pensÃĐe?

Jeanne Susplugas. Si lâon sâintÃĐresse à lâhistoire de la mÃĐdecine par exemple, on constate que les ÃĐpileptiques ont trÃĻs longtemps ÃĐtÃĐ pris pour des fous à enfermer et câest dâailleurs ce que lâon faisait. On les mettait dans des cages, comme des animaux dangereux et incontrÃīlables. Aujourdâhui, on vit avec cette maladie et le bon mÃĐdicament! Câest fascinant! LâhystÃĐrie a aussi pas mal servi à ÃĐcarter les femmes qui dÃĐrangeaient… Aujourdâhui, aussi absurde et incomprÃĐhensible que cela puisse paraÃŪtre, la diffÃĐrence continue dâinquiÃĐter. Il nây a quâà voir les dÃĐbats vomitifs actuels autour du mariage homosexuel et de lâadoption.

Je mâintÃĐresse à ces limites que lâon perçoit aussi dans le langage. Jâai rÃĐalisÃĐ Borderline au moment oÃđ ce qualificatif mÃĐdical entrait dans le langage courant. Une forme dâuniformisation, de ÂŦconfortÂŧ de vie, à travers la Ritaline que lâon donne aux enfants tel lâanti-hÃĐros de Bret Easton EllisâĶ grinçant!

Il y a aussi dans ton travail un questionnement sur lâhabitat et la forme architecturale que pourrait prendre une structure mentale. Les modules que tu conçois sont ainsi complexes, tortueux, ce sont à la fois des nids protecteurs et des espaces enfermants. Peux-tu nous parler de ces ÂŦboites-habitationsÂŧ?

Jeanne Susplugas. La toute premiÃĻre ÃĐtait La Maison malade, un espace entiÃĻrement couvert de boÃŪtes de mÃĐdicaments, Ã la maniÃĻre des salles capitonnÃĐes des hÃīpitaux psychiatriques.

Le fait dâutiliser ce mot de ÂŦmaisonÂŧ ÃĐtait important pour souligner quâil sâagissait de quelque chose dâintime. Et la ÂŦboÃŪteÂŧ et la ÂŦmaisonÂŧ sont devenus des fils conducteurs! La Pink House a suivi, suite à une rÃĐsidence au Japon, sorte de niche de chien surdimensionnÃĐe, recouverte dâune peau siliconÃĐe qui invite au toucher. Les roulettes ÃĐvoquent la mobilitÃĐ car, au fond, nous voudrions pouvoir emporter notre maison comme une sorte de carapace rassurante. Lieu ouvert, elle invite musiciens, ÃĐcrivains à intervenir et à se lâapproprier, le temps dâune exposition, dâune soirÃĐe… En psychiatrie, le mot ÂŦmaisonÂŧ ressort dans les tÃĐmoignage des patients souffrant dâaddiction. Ils recherchent, dans lâÃĐtat qui en dÃĐcoule, une maison virtuelle, un endroit dans lequel ils se sentent bien, un endroit à eux que lâon pourrait qualifier de ÂŦprison-coconÂŧ.

Par la suite, jâai rÃĐalisÃĐ dâautres maisons, The Box House, boÃŪte de mÃĐdicaments agrandie qui apparaÃŪt comme le remÃĻde à toutes nos pathologies. Peeping Tomâs House invite au franchissement de lâintime à travers des trous percÃĐs face à chaque vidÃĐos. Light House, prison lumineuse qui nous plonge dans lâambivalence des addictions et de leurs fausses promesses. House to House se dÃĐploie en une petite cellule modulable et dÃĐdiÃĐe à une exposition itinÃĐrante qui sâenrichit à chaque nouvelle invitation. Ou encore Stage House, lieu ÃĐvolutif destinÃĐ Ã la performance. A la galerie, Storage House, imposante boÃŪte en carton sur roulettes, vide, fait rÃĐfÃĐrence aux ÂŦamasseurs compulsifsÂŧ. Son ÃĐtrange forme reprend le plan de lâappartement dâun patient atteint du syndrome de DiogÃĻne, à savoir lâimpossibilitÃĐ de jeter et le besoin compulsif dâamasser jusquâà rendre leur logement inhabitable â chasser le vide par le plein.

Dâun point de vue formel, tu te sers de mots dans tes fils de lumiÃĻre, de phrases dans tes dessins et de textes jouÃĐs par un acteur dans certaines vidÃĐos. Tu as donc une histoire particuliÃĻre avec les mots, la narration, la fiction….

Jeanne Susplugas. Il y a une dizaine dâannÃĐes, jâai commencÃĐ Ã collectionner, au fil de mes lectures, des phrases sur mes thÃĐmatiques de prÃĐdilection, sans savoir ce que je ferai de cette collecte. Et elles sont, depuis plusieurs annÃĐes, lâorigine et le support de ma sÃĐrie de dessins Containers â flacons alignÃĐs sur lesquels je remplace les noms de mÃĐdicaments par des mots qui reforment ces phrases dâemprunt…

La littÃĐrature occupant une place importante dans ma vie, jâai trÃĻs tÃīt souhaitÃĐ quâelle entre dans mon travail et je voulais travailler de prÃĻs avec des ÃĐcrivains. Jâai eu la chance de travailler avec Nicolas Rey qui a choisi dâillustrer de textes dix images de la sÃĐrie Made in Japan. Nous avons rÃĐalisÃĐ un livre ÃĐponyme et une piÃĻce sonore dâaprÃĻs ses textes. Jâai aussi travaillÃĐ avec Marie Darrieussecq qui mâa ÃĐcrit un texte, IatrogÃĻne, qui est devenu piÃĻce sonore, performanceâĶ Le texte devient la source dâun corpus de travaux et je nâen ai jamais rÃĐellement fini avec eux! Je travaille aussi avec Basile Panurgias et son texte, Le Haut de mon crÃĒne, devient tour à tour, son, performance, film. Ces collaborations me nourrissent et me sont chÃĻres.

Tu es donc aussi collectionneuse. Ta pratique plastique est dÃĐcidÃĐment trÃĻs hÃĐtÃĐrogÃĻne: dessins, sculptures, photographies, vidÃĐos, etc. Tu es aussi ÂŦchef dâentrepriseÂŧ, puisque de nombreux artisans et fournisseurs travaillent sur tes piÃĻces. ConsidÃĻres-tu lâartiste comme un ÂŦchef dâorchestreÂŧ?

Jeanne Susplugas. Bien sÃŧr! Jâaime le mot ÂŦchef dâorchestreÂŧ, certainement parce que je suis passionnÃĐe dâopÃĐra! En tout cas je pense que câest une grande chance pour les artistes actuels de travailler comme ça, mÊme si câest ÃĐgalement compliquÃĐ car il faut Être capable dâassimiler beaucoup de choses parfois en trÃĻs peu de temps. Mais le mÃĐdium ne mâintÃĐresse pas tellement en tant que tel, câest dâabord lâidÃĐe qui prime. Lâimportant est dâexprimer mon idÃĐe le mieux possible et un dessin ne dit pas la mÊme chose quâune sÃĐrigraphie ou quâune sculpture. Le choix du mÃĐdium nâest donc jamais gratuit.

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram