(Suite de la première partie de l’interview de Jean-François Maurige avec Christophe Domino)

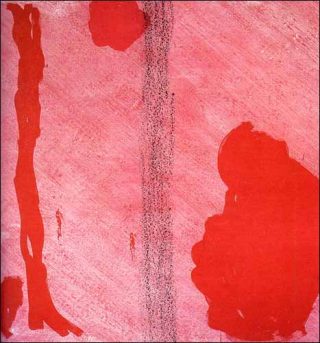

Christophe Domino. Il y a pourtant des moments très différents sur cette surface : on a parlé du rouge de la toile, du blanc de certains moments de recouvrement et de rouges qui reviennent par dessus encore. Mais le remembrement tactile se fait surtout avec ce marquage noir qui vient comme une barre ou comme une trace. Qu’est-ce que cette marque-là ? Dans quelle mesure cette verticale fait-elle écho aux verticales d’un Barnett Newman ?

Jean-François Maurige. Ce frottage central est apparu dans des tableaux de 1987 ou 1988, dans une série de tableaux au format constant avec une ligne verticale au milieu. Il y a eu, dans cette série, des lignes rouges et des lignes noires, mais bientôt, le rapport entre le recouvrement et la surface rouge qui était derrière m’a paru plus intéressant en noir. À partir de là , toutes les évocations, toutes les références sont possibles, Barnett Newman compris. Je ne pense pas avoir été dupe de l’effet de signature et des allusions. Je pensais (et je pense toujours) que ce rapport d’inscription sur la surface du tableau permettait de tenir le plan, c’est tout. Il y a quelque chose « derrière » : la ligne est plus ou moins le substitut de ce qui est derrière ou sa répétition, sa reprise.

Cette bande ne se distingue pas seulement par sa couleur, mais aussi par son mode d’écriture complètement différent, puisque vous pratiquez par frottage, en retournant la toile au sol.

Cette sorte de verticalité est venue de tableaux portant des lignes rouges et noires. Et progressivement, cette ligne va se démultiplier puis se faire par frottage. Comme tout frottage, elle donne une certaine idée de ce qui est dessous comme de ce qui est dessus. Elle persiste dans les tableaux récents dans le sens où elle continue à donner de la dimension aux surfaces. Sur un format d’un mètre quarante sur un mètre quatre-vingts, elle a une certaine inscription, et elle a la même sur un format quatre-vingts par soixante-dix : l’inscription reste la même, elle ne diminue pas. Elle est dans un rapport d’échelle permanent au monde, qui n’est pas déterminé par la dimension du tableau. Il n’y a pas de rapport d’accommodement ou de composition : elle est là simplement pour stabiliser.

Dois-je entendre que ce frottage ramène tout à coup un autre type de contact à la surface de la peinture, celui de l’empreinte, qui est très différent de l’écriture tracée, faisant sien l’aspect  » trouvé  » du frottage ici rapporté sur la granulosité de la toile et de la peinture elle-même ?

Il s’agit sans doute de surdéterminer la matérialité de la toile. On doit arriver en effet à enlever encore de l’illusion, ce qui est toujours possible aussi longtemps que nous sommes face à une surface plus ou moins blanche dans un rapport qui culturellement demeure une surface de projection et d’illusion.

Ce frottage se fait hors de l’atelier. Est-ce un fait important ?

Dans les premiers tableaux sur ce principe, j’ai fait le frottage sur le sol de l’atelier, qui est assez lisse : je crois que je n’étais pas trop convaincu de ce frottage, trop proche du décalque. Le béton qui est dans la cour, compte tenu qu’il est en extérieur, qu’il est un lieu de passage et d’accès à l’atelier, est un peu plus usé et du même coup donne plutôt un rapport de grain qu’un rapport de surface. Voilà pourquoi je fais ceci à l’extérieur : ce n’est pas pour autant par souci d’exotisme, ni de retour à la nature !

Malgré le petit succès de la mousse sur le ciment gris de cour parisienne, nous sommes loin de la nature, en effet ! Je n’ai pas fini de m’étonner de votre rapport à la visualité, que d’une certaine manière vous vous refusez, puisque vous êtes dans une logique qui n’est pas immédiatement sensible. Ainsi produisez-vous les tableaux de manière assez protocolaire, je le disais, assez systématique. Vous dites quelque part que vous travaillez à la chaîne ? Le processus de travail demeure chose importante, n’est-ce pas ?

Le journal d’exposition mis à disposition des visiteurs à Kerguéhennec indiquait que je détruis plus de tableaux que je n’en conserve. Il est vrai qu’étant donné le dispositif que j’utilise, je ne peux pas reprendre un tableau raté, car que je ne peux pas revenir sur cette surface. Pas de repentir possible : donc forcément, il y a destruction et remise en route sur une toile nouvelle. C’est vrai qu’il y a ainsi parfois un balbutiement au départ, mais cela n’a rien d’effrayant !

Qu’est ce qui fait qu’un tableau « marche », alors ? D’un tableau à l’autre, ce sont les mêmes matériaux, les même principes d’écriture ; ce n’est pas une question d’images… Qu’est-ce alors qui fait qu’un tableau est possible pour vous ?

Il faut d’abord que puisse l’accepter, visuellement et puis physiquement. Il faut aussi qu’il soit acceptable dans un mouvement d’évolution du travail. Qu’importe la direction : mais il faut qu’il y ait une évolution. Sur les dix ou quinze années de travail, il y a ainsi des formes qui succèdent à d’autres.

En effet, les toiles du début des années 1980 portent des tracés géométriques et rythmiques, des gestes qui traversent le tableau, qui le construisent. C’est une géométrie fragile qui bientôt se déploie en formes plus informelles : nuages, patates. Puis viennent ces surfaces, des taches.

Des taches, des formes, un rapport formel qui évolue : et quelquefois des innovations ou des novations qui apparaissent et dont j’ai, moi le premier, à faire l’expérience. En suis-je convaincu ? En suis-je surpris ? En suis-je dégoûté ? En suis-je satisfait ? La surface ne disparaît-elle pas ? Ce qui demeure essentiel, c’est que le spectateur ait une expérience de cette surface dans le dispositif dont nous parlons. J’ai moi aussi besoin à un moment donné d’être en adéquation : à un moment donné, cette surface m’échappe, elle devient trop expressive, trop chargée. D’autres fois, je ne comprends pas vraiment ce qui se passe. Il n’y a pas une lecture automatique dans la réflexion de ce que je fais, et quelquefois, j’ai besoin de temps, quinze jours, un mois, trois mois parfois, pour réaliser qu’il y avait là quelque chose de l’évolution que je cherche à provoquer, que l’évolution passait par cet évènement visuel-là . Je peux alors l’accepter, l’intégrer au travail. Mais parfois aussi les choses se détruisent d’elles-mêmes…

Comme si, en tout cas, le regard faisait partie du travail autant que le geste de peindre et d’écrire ? Braque disait quelque chose comme ça, qu’il laissait les tableaux retournés, attendant, selon sa formule, que « les tableaux se finissent tout seuls ».

Oui, il y a de ça. À un moment donné, on les accepte. Les tableaux rentrent dans mon histoire, ils constituent cette évolution.

Mais alors, qu’est-ce qui vous fait peintre ? Cela ne se passe pas du côté de l’expression : est-ce plus du côté de la sensibilité immédiate, de la « pure » visualité, si cela devait exister ? Qu’est-ce qui se dit du monde dans la peinture ? Qu’est-ce qui y rentre ? Le grain du sol de la cour, bien sûr, mais encore ? Les grands événements de l’histoire du monde ? La seule logique de protocole, de procédure ?

Tout ce qui se passe à l’atelier peut paraître comme autant de protections, de rituels. Je ne pense pas pour autant être en dehors, en marge. Pourtant, c’est vrai, je me vois mal travailler dans la nature. Je préfère travailler en ville, dans un rapport urbain, dans un rapport de proximité qui vous inclut. On échappe pas à l’actualité, à l’évènement. Tout nous y ramène : ainsi de l’enseignement que je donne dans des écoles d’art, qui met en face de réalités concrètes, aiguës !

Mais c’est le peintre qui me répond. Je parlais moi de la peinture, des tableaux et de ce qui appartient au monde en eux…

La peinture ! La peinture, ça… Ecoutez, la peinture… ! La peinture en tant qu’elle peut être une chose contemporaine ?

On pourrait dire cela ainsi. Tenez : est-ce que les moments d’évolution, les changements d’écriture, les formes qui viennent s’inscrire à un moment donné correspondent ou sont motivées par des formes, par des évènements trouvés à l’extérieur ?

Il y a peut-être, parfois, des espèces de rapports. Voulez-vous parler d’influence, de traduction ? Forcément, il y en a, puisqu’en rien je ne m’oppose ni ne résiste à ce qui serait le réel, au contraire. Je crois que c’est pour cela que nous avons commencé à parler de la question de la lumière : c’est là que se joue un rapport au monde, bien plus que sous toute autre forme de traduction, d’influence. Le rapport au monde passe aussi par le choix du format : certains formats permettent de faire certaines inscriptions, inscriptions que le changement de format transformera à nouveau. En fait, je choisis mes formats en les fabriquant, au gré de l’évolution des tableaux. Les formats étroits demandent à un moment donné d’être un peu plus étroits encore ; plus tard, tout doit s’élargir vers plus grand. Bref, il ne peut pas y avoir de stockage des formats prédéfinis. Ces choix aussi s’effectuent dans la continuité du travail.

Le format est-il là avant de peindre, ou recadrez-vous au moment de mettre sur châssis ? Qu’est-ce qui est premier ?

Je démarre toujours de cette matière brute dont nous avons parlé tout à l’heure : la toile rouge, après recouvrements et frottage, est montée sur châssis et l’inscription rouge vient en dernier lieu. Elle vient en dernier lieu justement pour tenir compte aussi précisément que possible du format, pour parvenir à une sorte d’unité.

Vous travaillez aussi sur papier, dans un esprit un peu différent. J’ai beaucoup aimé cette belle pièce sur papier, que j’ai découverte à Kerguéhennec : trois feuilles de papier côte à côte, traversées d’une écriture en noir. Le travail sur papier relève–t-il d’autres processus ?

En parallèle et dès le début du travail sur la toile rouge, j’ai travaillé sur papier, sur du papier Canson blanc en un mètre cinquante, dont je recouvrais une face de rouge et sur l’autre face, la face exposée, il se trouve un dessin noir, une inscription noire. Progressivement, j’ai conservé ce type de dispositif, à cause de la tension produite vis-à -vis du format, pendant que le recouvrement rouge qui est au dos est perçu par capillarité et sur les bords, contribuant à la définition visuelle de ce format. Le rouge dessine le format par l’extérieur. Et le dessin qui vient après, les formes noires ou le recouvrement un peu dense qui apparaissent dans les plus récents, deviennent un jeu formel dans cet espace défini par l’extérieur rouge. Par rapport au tableau , il en va ici d’un rapport inversé, en quelque sorte, d’une inversion de démarche, même si elle n’est pas contradictoire.

Et puis il y a aussi ces choses sculptées. Pardonnez la prudence de la désignation ! La présence de ces objets est très énigmatique : ce sont des planches, probablement de récupération, assemblées en sandwich avec une découpe que vous rendez très visible, très ondulante, à la manière d’arabesques matissiennes, mais traitée de manière brutale puisque tracée par succession de trous faits à la perceuse, comme si l’on avait suivi là une recommandation de déchirer un carton selon le pointillé, un pointillé hors d’échelle.

Il n’est pas dans mon ambition de faire de la sculpture de sculpteur, pas plus que d’en faire un jeu pour peintre, qui ferait des sculptures pour le délassement. Il s’agit simplement de l’envie de me confronter avec l’idée de cette matière. Nous parlons du rouge comme couleur, mais je pense que le rouge est devenu une matière pour moi. Il est une matière d’où s’extraient les formes que je manipule. Dès lors, la sculpture donne l’occasion d’une confrontation à une matière réelle, plus réelle, avec une masse, un poids, une épaisseur. Je fais des expériences en ce domaine depuis trois ans, des expériences plus ou moins concluantes, plus ou moins exposables. Kerguéhennec était une occasion de sortir une de ces expériences de l’atelier. Tout d’abord pour la voir, simplement, pour la mettre dans un espace d’autonomie par rapport aux tableaux. C’était l’occasion de m’amener à la juger, en somme, de prolonger l’expérience. Et d’ailleurs, à ce jour, je suis encore incertain : ce n’est peut-être pas encore très au point, mais j’ai encore envie d’explorer de ce côté.

On pourrait parler de sculpture de peintre parce que l’objet joue vraiment de la succession des plans. J’ai la sensation que l’idée de la profondeur y est traitée selon la logique du peintre, par couches.

Oui, c’est sans doute vrai : cela me permet au moins de visualiser cette question de l’épaisseur du plan. Mais il y a aussi une part de jeu dans tout cela !

Exposer, pour vous, c’est important ? Cela rentre-t-il dans le processus de production des œuvres ? C’est ce qui ressort de cette sculpture, en tous cas.

L’expérience de l’exposition permet d’éprouver les tableaux, bien sûr. J’aimerais être assez autoritaire par rapport à ce que je fais pour donner à voir quelque chose que j’accepte pleinement, et non pas faire de simples propositions. La sculpture rentre dans cet ordre-là , aussi. J’essaye de l’éprouver. En l’occurrence, je n’étais pas trop mécontent parce qu’il y a beaucoup de lumière à Kerguéhennec et telle qu’elle était montrée, elle était mangée par la lumière, ce qui me plaisait bien.

Les autres travaux sur papier que vous montrez là aussi, ces grands agendas noirs reliés dont vous couvrez les pages de votre écriture de signes, sont-ils quelque chose comme des supports de peinture transportable, des registres, des petits musées personnels comme d’autres en ont fait dans des valises ?

J’ai beaucoup de mal à travailler en dehors de l’atelier. J’en ai fait l’expérience à nouveau en étant invité à Kerguéhennec pour une résidence d’un mois et demi. C’était un pari pour moi de voir comment le travail pourrait se développer dans un autre lieu, dans un autre contexte, avec d’autres sols, d’autres murs. Cette expérience m’a mené à ces travaux sur papiers, des formats assez étroits qui ont donc été faits là -bas. Mais j’étais parti aussi avec l’idée de faire de la sculpture, et en fait, je n’y suis pas parvenu. À l’atelier, les conditions de regard sont bonnes. Même quand les choses ne sont pas pleinement visibles, elles peuvent faire retour : par exemple, les œuvres un peu détruites sont posées au sol. Il leur reste une chance de retour par un mouvement de va-et-vient entre visible et caché. En tous cas, ils sont là , ils servent justement… je ne sais pas d’avance à quoi, mais ils sont là ! La lecture est différente des choses posées au sol de celle que l’on voit sur le mur. C’est une lecture plus désinvolte, plus indifférente, plus quotidienne.

Ainsi de cette surface rouge, qui est le préalable au tableau, qui était d’une certaine manière un moyen aussi pour visualiser un espace, pour matérialiser un espace, un espace que finalement elle excède. Je pense bien sûr aux fonds sur lesquels Matisse pose ses odalisques, ou sur lequel il a travaillé tout le temps, ces fonds décoratifs. Nous sommes inévitablement les héritiers aujourd’hui de cet espace-là ; et le rouge que j’utilise, il est peut-être de cette même nature décorative. Il se matérialise comme le décoratif. Les choses sont compliquées en tout cela. Mon propos n’est pas vraiment abouti sur ces questions, d’autant qu’il s’agit bien, avec la peinture, de tourner autour de cette difficulté.

Ce que j’entends, c’est qu’en tout cas, la matière-couleur que vous convoquez permet de marquer beaucoup plus qu’un simple parti pris graphique. La question du décoratif vous intéresse-elle, finalement ?

Non, sauf à entendre par décoratif l’idée de simple détermination d’ensemble d’un espace. Si on doit parler de décoratif chez Matisse, on arrête de penser visible, petits objets, fleurs et tout ça, ou même rapport de fond à motif, pour parler de la caractérisation d’un fond qui ne s’arrête pas, d’un fond illimité : illimité, voilà le mot. Et du coup, la toile rouge, elle est cet illimité… Voilà qui renvoie à cette espèce de rapport de dilatation qu’avait inventé Matisse, mais à quoi Picasso, lui, n’a pas touché. Tout se passe comme si, une fois conceptualisé et fabriqué cet espace décoratif, les figures qui venaient par dessus dilataient cette surface. Et nous, spectateurs, serions dans l’espace, cherchant encore à dilater le perçu de cette expérience.

Il demeure frappant, à mes yeux, que votre peinture est capable de passer d’une logique d’espace pictural que je dirai plutôt européen, c’est-à -dire qui vit par son centre, plutôt centripète, à un espace plus américain, centrifuge, qui fait que le tableau est un fragment d’une continuité qui le dépasse. Une telle apparente contradiction, qui est plutôt une tension, est-elle exemplaire de votre situation d’héritage complexe ?

C’est le fait de l’héritage complexe mais aussi simplement de la nécessité, qui du même coup, détermine ce qu’est un tableau peint par rapport à une simple peinture ou à un dessin. Le tableau est en-deçà de l’objet qui se distancie du mur, cette espèce de composé qui fait qu’il peut y avoir du hors-champ, puisqu’on prend une surface et qu’elle peut excéder ce tableau. Tout à l’heure, nous parlions de tableaux qui « marchent » ou qui ne « marchent pas » : ils ne marchent pas quand l’un des deux éléments, d’entre la surface et l’inscription, prend le dessus sur l’autre et du même coup rend à mes yeux le tableau inopérant ; mais parfois aussi, cette situation peut être source d’expérience, pour arriver après à trouver un juste équilibre, ou une position que je considère comme un équilibre.

Entretien réalisé par Christophe Domino pour le catalogue Jean-François Maurige et publié avec l’aimable autorisation des éditions du 19, centre d’art contemporain de Montbéliard

Publication

— Frédéric Paul, Christophe Domino, Jean-François Maurige, Jean-François Maurige, Montbéliard : Le 19; Bignan : Domaine de Kerguéhennec, 2003.

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram