Le travail de Jean-François Maurige est fondĂ© sur un rapport d’Ă©conomie Ă la peinture. Que l’on entende bien ici cependant l’idĂ©e d’Ă©conomie non pas dans la confrontation avec le grand manitou qui nous enserre, l’Économique. Avec Maurige, il est bien plus question d’un mode de la quantitĂ© mesurĂ©e, de frugalitĂ©, de celui que l’on entend quand on dit : « il n’y a pas de petite Ă©conomie ». Ă€ cela tient qu’au-delĂ des difficultĂ©s habituelles de la transformation des choses vues en choses dites, de l’ekphrasis, voici une œuvre qui rend manifeste la grande vanitĂ© qu’il y a Ă en parler. Ă€ assigner sans boursouflure ses enjeux, questions et mĂŞme ses qualitĂ©s, le discours est vite en surenchère, en trop. La peinture n’est pas bavarde : mais l’artiste n’est pas mutique pour autant, ni ne se dĂ©robe Ă l’exercice du dire, au contraire : il s’y expose, il parle de peinture, de ses peintures, de comment il la fait et de ce dont elles sont faites. Au fil de la conversation d’atelier qui suit, tenue au moment de l’exposition au Domaine de KerguĂ©hennec, il trace les contours de ce qu’est pour lui son travail de peintre, avec un mĂ©lange tout Ă fait sien de prĂ©cision et d’incertitude.

Conversation d’atelier

Christophe Domino. Votre atelier, avec ce mur de travail en face d’un stock de toiles et cette longue fenĂŞtre en vis-Ă -vis, est vraiment organisĂ© autour du travail de la peinture, comme un dispositif optique Ă peindre. L’atelier, est-ce avant tout un lieu de concentration ?

Jean-François Maurige. Ce n’est pas tant une affaire de concentration que de l’effet qu’il y a Ă ĂŞtre lĂ , Ă percevoir cet espace, mĂŞme si le temps produit une Ă©rosion de l’exercice de la perception. D’autant que le lieu n’est physiquement pas très grand : aussi y a-t-il des automatismes qui se crĂ©ent, par le fait de l’usage, dans le dispositif fonctionnel : lavabo, radio, tĂ©lĂ©phone, compteur Ă©lectrique ; toutes les petites affaires par ici, le stockage lĂ . L’espace est organisĂ© par la lumière, qui fait que l’on regarde forcĂ©ment le mur. D’autant plus que le cĂ´tĂ© vitrĂ© n’offre aucun panorama ni aucune vue ni aucun point de vue remarquable.

Nous sommes en effet dans une cour parisienne dans le vingtième arrondissement avec une vue constituĂ©e d’arrières d’immeubles et de fragments de façades, avec quelques aperçus sur le ciel.

Ce qui surtout m’intĂ©resse beaucoup dans cet endroit, ce qui m’y retient, c’est la très particulière rĂ©flexion de la lumière que produit le vis-Ă -vis avec le mur d’en face, situĂ© Ă quinze ou vingt mètres. Ce grand mur rĂ©flĂ©chit la lumière de l’après-midi. Il y a bien un peu de lumière directe le matin dans l’atelier, mais dès le dĂ©but d’après-midi, le soleil tourne, mĂŞme en hiver : se produit alors ce retour de lumière des murs des immeubles vers celui sur lequel je travaille. Et ce dispositif m’excite beaucoup : le hasard de la disposition rend parfois les choses urbaines extrĂŞmement intelligentes.

La lumière donne le rythme du travail, alors ? Ă€ vous entendre, on pourrait vous croire dans un rapport proche de l’attention du peintre sur le motif, veillant au pittoresque de la lumière. Pourtant, il s’agit au fond de tout autre chose, bien loin de toute naĂŻ;vetĂ© impressionniste…

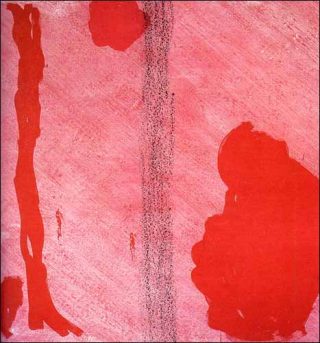

Mon attention pour la lumière porte seulement sur une de ses qualitĂ©s : il me semble que dans le rapport que j’entretiens avec mes tableaux, je cherche simplement Ă caractĂ©riser un type de lumière : d’oĂą l’utilisation un peu systĂ©matique de la toile rouge avec recouvrement en blanc, pour fabriquer une lumière en opposition avec cette lumière rĂ©elle. Car la lumière est lĂ : elle est donnĂ©e, quoiqu’il en soit : nous sommes dans la lumière, au plus matĂ©riel qu’elle soit, celle qui nous permet d’avancer, de voir en un mot ! Elle est lĂ , et il s’agit simplement de la traduire. Nous sommes Ă Paris. Pas Ă New York, ni Ă Marseille, ni Ă Londres, nous sommes Ă Paris et il y a une lumière propre ici. Mais il ne s’agit pas pour autant d’un rapport impressionniste. Pour moi, ce rouge et ce blanc sont un moyen de rendre cette lumière abstraite, de tenter de formuler un rapport Ă la lumière qui ne serait pas naturaliste, qui serait une abstraction. Donc la lumière dans laquelle nous sommes, dans laquelle nous baignons, elle est ce qu’elle est : ce qui est intĂ©ressant, c’est ce qu’elle nous oblige Ă faire.

Venons-en aux obligations, comme vous le dĂ®tes, Ă ces choses Ă faire Ă quoi l’on s’oblige quand on est peintre. Pour vous, tout part d’un certain nombre de parti pris, de choix initiaux, et vous travaillez Ă partir de logiques de protocoles ou de procĂ©dures. L’un des traits reconnaissables de votre travail, qui s’imposait dans l’exposition de KerguĂ©hennec d’autant plus fortement que le regard pouvait dĂ©couvrir largement l’exposition de l’extĂ©rieur, par les baies qui occupent un cĂ´tĂ© de cet espace tout en longueur, comme dans votre atelier, en somme, c’est cette couleur, du rouge — ou s’agit-il plutĂ´t d’un rouge ?

Oui, une espèce de rouge… Cette couleur s’est imposĂ©e comme fond, pour les rapports qu’elle permettait, lorsque j’ai commencĂ© Ă travailler sur toile non tendue. Cette espèce de rouge combine deux fonctions par l’efficacitĂ© graphique, Ă Ă©galitĂ© avec le noir dans le contraste avec le blanc ; mais aussi par l’efficacitĂ© chromatique, sur une gamme qui va du rouge orangĂ© presque jusqu’au violet.

C’est donc une couleur trouvĂ©e ?

PlutĂ´t une couleur qui s’est un peu imposĂ©e. Elle s’est imposĂ©e par Ă©conomie, d’une part, mais aussi par sa double qualitĂ©, cette double fonction que ne possèdent ni le bleu ni le jaune ni le vert. Ensuite, avec le recouvrement par le blanc et les rouges qui reviennent encore par-dessus, il ne s’agit pas d’une tentative d’appropriation d’une couleur que des moyens pour fabriquer — pour produire — une lumière. Le rouge lui-mĂŞme existe Ă deux niveaux : il y a cette toile rouge qui est le point de dĂ©part et qui change aux hasards des approvisionnements des marchands de tissus du marchĂ© Saint-Pierre, du marchĂ© textile qui est au pied de Montmartre. Les rouges trouvĂ©s lĂ recouvrent des gammes très variĂ©es, mais qui ont tous quelque chose de commun. Il ne peut s’agir de rose, ni de marron… Il reste l’idĂ©e de ce rouge. Or l’idĂ©e du rouge est quelque chose de profondĂ©ment pictural. Dans ma mĂ©moire, les rouges de Matisse ne pourraient jamais ĂŞtre des bleus, des jaunes ni des verts. Cette couleur a des particularitĂ©s qu’une autre n’a pas. Il s’agit dès lors de travailler en cherchant dans les derniers retranchements de la peinture.

Ainsi, la toile que j’utilise est donc un matĂ©riau non artistique, qui sert Ă la confection, Ă tout autre chose qu’Ă faire des tableaux : il me faut donc la tendre sur un cadre pour l’encoller, pour la prĂ©parer pour que les couleurs ne passent pas Ă travers. Et ensuite, elle va ĂŞtre recouverte de blanc, par un recouvrement qui se fait verticalement sur le mur, mais qui est disposĂ© sur un axe oblique quand la toile est montĂ©e sur son châssis, ce que l’on remarque, j’espère. Mais je sais bien qu’on ne le remarque pas toujours, tellement nous avons l’habitude d’envisager la peinture par son sujet et donc du coup d’oublier qu’il y a d’autres composantes visibles. C’est ce qui est excitant dans le travail de la peinture pour moi : essayer de montrer ce que l’on ne voit pas, les parties qui demeurent, comme on dit, « en rĂ©serve », par exemple. MĂŞme s’il ne s’agit pas prĂ©cisĂ©ment de « rĂ©serve » au sens prĂ©cis que donnent au mot les peintres, comme surface sans recouvrement, puisque mĂŞme les surfaces qui paraissent les plus vides de peinture dans mon travail ont dĂ©jĂ Ă©tĂ© peintes ! Je compte avec des règles, mais aussi avec leur perturbation.

Pourrait-on alors parler d’Ă©criture pour rendre compte du fait que le sujet de la peinture n’est pas un sujet, mais la manière dont le geste s’inscrit, quant bien mĂŞme il s’agit d’une inscription sans Ă©goĂŻ;sme : il n’y a aucune tentation expressionniste chez vous !

Je me sens bien loin de toute expressionnisme, en effet ! Ni impressionniste, ni expressionniste ! En mĂŞme temps, il y a trop d’humain dans tout cela : on ne va pas s’en libĂ©rer si facilement, mais on ne va pas pour autant se l’interdire : c’est dans cet aller-retour que se tient une difficultĂ© de la pratique de la peinture aujourd’hui. Mais reste la question : qu’en est-il de la personne qui fabrique par rapport à ça ? Est-ce qu’elle veut laisser trace ? Ou est-ce que la trace Ă elle seule qui porte la signification ? Ă€ moins que le concept de tout ça importe plus que le faire ? Pour ma part, j’essaie de tenir tous ces enjeux Ă mĂŞme distance.

Ă€ y bien regarder, vous semblez porter plusieurs hĂ©ritages Ă la fois. Vous hĂ©ritez de tout, et mĂŞme de choses contradictoires : depuis les expĂ©riences Ă l’europĂ©enne de la sortie de l’abstraction des annĂ©es cinquante aux BMPT comme aux Support-Surface, d’un cĂ´tĂ© ; mais aussi des grandes traditions abstraites d’avant-guerre, et encore de l’expĂ©rience de la peinture amĂ©ricaine. Avec tant d’hĂ©ritages, ne faut-il pas tout rĂ©inventer de sa propre position ?

Nous sommes bien sĂ»r hĂ©ritiers, mais je crois surtout qu’au-delĂ des grands du panthĂ©on classique, de Picasso ou de Matisse, par exemple, et mĂŞme si, pour la plus grande excitation du peintre, l’on se retourne vers eux pour retrouver des invariants picturaux, je crois que toujours l’on commence en peinture avec ce dont on est contemporain. Aussi, ce qui Ă©tait contemporain de mes dĂ©buts, ce sont en effet des choses aussi diffĂ©rentes que BMPT et les artistes de Support-Surface, tout autant que quelqu’un comme Ryman. Mais il est vrai que par proximitĂ©, la relation avec des travaux tels ceux de Viallat ou de Buren est plus Ă©vidente. Leurs matières, leurs comportements ont initiĂ© mon travail. Je crois important de veiller au rapport historique que l’on entretient Ă l’art de son temps, en demeurant dans une temporalitĂ©, dans une proximitĂ© qui permet de « faire avec »… Pour moi, que je revendique ou non une telle dette, je sais que la peinture de Support-Surface Ă©tait lĂ quand j’ai commencĂ© Ă peindre ; et ce que j’en pense aujourd’hui n’est pas si essentiel. Leurs travaux Ă©taient avec moi. Quant Ă savoir plus prĂ©cisĂ©ment ce que ma peinture leur « doit », comment chaque tableau porte quelque chose en hĂ©ritage, c’est bien difficile. Le choix de cette toile rouge relevait certainement au dĂ©but chez moi d’une attention Ă la toile comme matĂ©riau: en cela, le rapport avec ces gens-lĂ est Ă©vident, sous le rapport de tout ce qu’ils m’ont mis sous le nez. Mais je ne pourrais pas oublier non plus que je peins aussi après HantaĂŻ;. Enfin, nous n’allons pas faire une revue du panthĂ©on au grand complet !

D’autant plus qu’en somme, vous ne vous interdisez rien de ce panthĂ©on ni d’autres rencontres. Les circonstances vous ont conduit Ă voisiner avec une peinture complètement diffĂ©rente de la vĂ´tre, avec des artistes de la Nouvelle Figuration, par exemple, qui sont bien loin de vos prĂ©occupations.

C’est arrivĂ© par exemple Ă l’occasion de l’exposition « Finir en beauté ». En l’occurrence, la liste alphabĂ©tique des participants me place entre Di Rosa et Catherine Violet : entre le rose et le violet !

C’est donc qu’en l’occurrence vous Ă©tiez Ă votre place !

J’Ă©tais certainement Ă ma place ! Mais ces rencontres, ces confrontations ne me laissent guère plus de souvenir.

Vous hĂ©ritez de tout, mais de manière sĂ©lective, en somme. D’ailleurs, revenons Ă l’atelier : il n’y a aucune image de rĂ©fĂ©rence dans votre atelier.

Non, mon panthĂ©on est mon panthĂ©on, et je n’ai guère de raison de le transporter avec moi tout le temps. Je n’ai pas de fĂ©tichisme des images. Ça fait peut-ĂŞtre « comme il faut » dans un atelier. Mais pour moi, l’atelier n’est pas plus qu’utile : il est utile dans le rapport lumineux, comme nous l’avons dit. Les transformations de l’outil permettent de faire progresser le travail : un Velux au plafond, le mur par des carreaux de plâtre prolongĂ© jusqu’en haut, sous le toit. Je tiens beaucoup Ă ce grand mur vide.

Tout l’atelier tourne autour de ce mur.

L’atelier est un petit appentis appuyĂ© sur ce mur, une haute paroi de brique qui s’Ă©lève sur plusieurs Ă©tages, comme on le voit au travers du Velux.

Une paroi de briques rouges, bien sûr. Sans doute forcerai-je les choses en y voyant un écho avec votre couleur ? Dans cet espace de travail, les toiles circulent selon un schéma protocolaire, selon un circuit établi, déterminé par le lieu.

Le circuit n’est pas si formel, mais simplement l’espace est ce qu’il est, schĂ©matiquement simple. Le mur de face en rentrant, Ă trois mètres Ă peine et la lumière dans le dos dans le dos, sur huit mètres de large, ce qui n’est pas bien grand. C’est une expĂ©rience rĂ©cente, pour envisager de faire des tableaux plus grands, que ces petits amĂ©nagements qui m’ont permis de tendre des toiles plus grandes : près de deux mètres par deux, comme celles que vous avez pu voir Ă KerguĂ©hennec. Mais il est vrai qu’il y a aussi un mouvement entre horizontale et verticale, puisque les tableaux sont peints au sol. Etant donnĂ©e l’exiguĂŻ;tĂ© des lieux, cela demande de suivre un processus attentif, sans doute, mais je crois en mĂŞme temps que si, Ă un moment donnĂ©, on conceptualise assez le rapport Ă la surface, il suffit simplement de s’amĂ©nager un simple passage autour de la toile pour pouvoir faire un tableau de grand format dans un espace rĂ©duit. Le grand format ne nĂ©cessite pas obligatoirement de grands mouvements ou une amplitude spatiale. En fait, si le projet de tableau est nĂ©cessaire, cet espace suffit. La lecture de plan — du plan de la peinture, qui est bien ce qui m’excite dans le travail — ne m’Ă©chappe pas, malgrĂ© la proximitĂ©, tout au contraire, car ainsi n’est-elle pas théâtralisĂ©e, ritualisĂ©e. Cette proximitĂ© est de l’ordre du fait : et c’est une chose Ă quoi je tiens beaucoup.

Vous ĂŞtes donc fidèle Ă ce caractère fondateur du tableau, sur l’Ă©chelle longue de l’histoire autant que comme question de la modernitĂ© : la frontalitĂ©Â ?

Oui, pour autant que la frontalitĂ© demeure une invite Ă ce que l’on s’approche, Ă ce que l’on cherche justement une distance. L’exposition tend toujours Ă théâtraliser les tableaux, en les centrant sur les murs. Du coup, c’est souvent le centre du mur que l’on cherche, aux dĂ©pens du dĂ©centrement que produisent les tableaux ! Je prĂ©fère pour ma part que les tableaux ne soient pas accrochĂ©s trop haut, et qu’ils invitent plutĂ´t le spectateur Ă s’approcher d’eux, Ă rĂ©duire la distance Ă quatre ou cinq mètres de recul. Mais peut-ĂŞtre ce souhait me permet-il simplement de retrouver la distance familière que me donne l’atelier. Et puis la couleur joue ici un rĂ´le important encore : avec ce rouge, avec son effet « sens interdit », il n’est guère question de chercher un passage vers l’intĂ©rieur, vers une profondeur illusionniste. Au contraire, tout conduit plutĂ´t Ă essayer de trouver la bonne distance : la bonne distance, non pour retrouver les enjeux de lecture impressionniste (quand la « bonne distance » permet que la touche s’efface devant le sujet), mais je souhaite que demeure quelque chose qui inviterait le spectateur Ă bien se rapprocher de cette surface, Ă l’Ă©prouver, Ă la lire Ă cinquante centimètres, Ă un mètre, Ă un mètre cinquante, Ă comprendre qu’il y a un mouvement qu’il doit faire pour accommoder son regard Ă cette surface. Du coup, le regard ne s’accommoderait qu’Ă cette surface, non aux formes qu’elle porte.

Entretien rĂ©alisĂ© par Christophe Domino pour le catalogue Jean-François Maurige et publiĂ© avec l’aimable autorisation des Ă©ditions du 19, centre d’art contemporain de MontbĂ©liard

Publication

— FrĂ©dĂ©ric Paul, Christophe Domino, Jean-François Maurige, Jean-François Maurige, MontbĂ©liard : Le 19; Bignan : Domaine de KerguĂ©hennec, 2003.

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram