Pierre Douaire. Je suis arrivé en vélib et je viens de traverser le Pont Neuf.

Jean-Charles de Castelbajac. Elle est partie. Elle vient de dĂ©coller. Elle est dans le cosmos, dans l’immatĂ©riel.

Parlez-nous de cette sculpture.

Jean-Charles de Castelbajac. Sur le pont Neuf, j’ai encadrĂ© de nĂ©ons la sculpture Ă©questre d’Henri IV. Cette intervention prolonge mes travaux antĂ©rieurs comme ceux de la pyramide du Louvre ou du Drugstore des Champs-ElysĂ©es. Je voulais intervenir pour l’anniversaire de l’assassinat du roi de Navarre. J’ai proposĂ© mon idĂ©e au Ministère de la culture et elle a Ă©tĂ© retenue. C’est assez Ă©trange quand on y pense. C’est la première fois que la RĂ©publique commĂ©more le dĂ©cès d’un roi de France! C’est assez surrĂ©aliste. Tout autant que la rencontre improbable entre les deux familles descendantes de Louis XIV. Le soir du vernissage, les Bourbon et les OrlĂ©ans se sont saluĂ©s pour la première fois.

Intervenir sur la statue d’Henri IV, c’est travailler sur la mĂ©moire?

Jean-Charles de Castelbajac. Je voulais qu’une jeune gĂ©nĂ©ration soit capable de s’approprier un moment de son histoire. Il fallait trouver le moyen de le cristalliser. Pour que cela fonctionne il fallait dĂ©matĂ©rialiser la statue. Il Ă©tait important de l’amener ailleurs. Ce n’est pas un hasard si j’ai choisi Astronomy Domine pour titre. Ce morceau des Pink Floyd, Ă©voque une balade dans le cosmos et l’espace.

Votre installation lumineuse oscille entre le pop et le kitsch.

Jean-Charles de Castelbajac. Le sabre en nĂ©on Ă©vite cet Ă©cueil car il produit un accident. J’ai hĂ©sitĂ© Ă le mettre. Mais avec lui, une micro structure sort du cadre et produit du hasard. Ce petit interstice maintient une distance nĂ©cessaire. L’armature de nĂ©ons qui encadre la sculpture, a pour fonction de mettre Ă distance. Je voulais la placer dans un cadre. Comme le pratiquait Bacon avec ses propres tableaux. Il ajoutait une paroi vitrĂ©e Ă ses compositions. Je me suis inspirĂ© d’Innocent X. Avec ce système de vitre, l’ensemble devient prodigieux chez lui. A mon tour j’ai planĂ©ifiĂ© l’ensemble. Je voulais que la sculpture devienne un tableau.

Votre mise en lumière est-elle une mise en scène?

Jean-Charles de Castelbajac. L’inauguration Ă©tait une dramaturgie. Cette dimension est obsĂ©dante et omniprĂ©sente chez moi. Que ce soit dans les dĂ©filĂ©s ou les projets in situ. Le 14 mai 2009, l’ouverture a commencĂ© par des roulements de tambour. Ensuite il y a eu un feu d’artifices. Les explosions dans le ciel Ă©voquaient la tension d’un champ de bataille. Ensuite cinquante deux coups de canons ont tonnĂ©. Ils rappelaient la victoire des artilleurs français Ă Arques-la-Bataille, remportĂ©e grâce Ă leur dĂ©luge de feu. Ce spectacle pyrotechnique permettait de revivre le drame. Il renouait avec l’Histoire. L’Ă©motion permettait de rappeler une Ă©poque. Le public frissonnait. Il accueillait avec peur toute cette beautĂ©. Quand les bouches Ă feu ont tirĂ©, tout le monde a Ă©tĂ© bouleversĂ©.

Ce qui vous obsède, c’est la dramaturgie…

Jean-Charles de Castelbajac. Avec Born to be Wilde (2009), j’ai pu intervenir dans la chambre oĂą Oscar Wilde est mort. Le Parcours Saint-Germain m’a permis d’inventer une dramaturgie Ă la hauteur du personnage. Un univers de terreur rĂ©gnait dans toute la pièce. La tempĂ©rature avait Ă©tĂ© baissĂ©e. Quatre cent lys Ă©taient Ă©crasĂ©s au sol. Cette odeur Ă©tait oppressante autant que la musique issue des expĂ©rimentations du Bauhaus. Une soubrette en tenue d’Ă©poque vous accueillait. Le dĂ©cor portait en lui un bouleversement palpable. Le nez Ă©tait fortement sollicitĂ©. La mĂ©canique proustienne pouvait opĂ©rer. Dans mes dĂ©filĂ©s, j’avais dĂ©jĂ eu l’occasion de mĂ©langer les genres, d’utiliser des odeurs. MĂŞme si les deux exercices sont fort diffĂ©rents, ils jouent sur le mĂŞme registre. A chaque fois, c’est excessivement Ă©mouvant.

Vous prĂ©fĂ©rez intervenir Ă l’intĂ©rieur ou Ă l’extĂ©rieur?

Jean-Charles de Castelbajac. J’aime les deux. La dimension intime me passionne comme Gallierock (2007) et Born to be Wilde l’attestent. Dans les deux cas, un théâtre sublime se met en place et provoque des sentiments troublants. Les fantĂ´mes de l’histoire surgissent et vous hantent. L’intime m’attire, mais je ne peux pas me passer du cadre urbain non plus. La ville est un théâtre magnifique. Je ne peux pas m’empĂŞcher, dans mon subconscient, de la modifier. Je regarde la ville comme une succession chromatique. Quand je traverse la rue de Rivoli ou quand je vois les bateaux-mouches sur la Seine, je regarde tout cela comme un flux de couleurs. Les mats des bateaux sur les quais de l’Institut Ă©voquent instantanĂ©ment, pour moi, des nĂ©ons. En France, on se trompe souvent d’objectif, quand on agit Ă l’extĂ©rieur. Pour travailler sur ce tissu, il ne faut pas lui substituer une nouvelle architecture, mais mettre en place une nouvelle scĂ©nographie.

Depuis quand «scénographiez»-vous la ville?

Jean-Charles de Castelbajac. En 1997, ma rencontre avec Monseigneur Lustiger pour les JMJ (JournĂ©es mondiales de la jeunesse) a changĂ© ma vie. Sa demande Ă©tait simple. Il fallait mettre en scène la venue du pape en France. «Spectaculariser» l’Ă©vĂ©nement. Orchestrer la procession d’un million de jeunes catholiques. J’ai dit oui tout de suite. Tout est parti d’un simple dessin. C’Ă©tait un arc-en-ciel. Il a Ă©tĂ© le point de dĂ©part de toute cette aventure. Dans la Bible, après le DĂ©luge, il y a un arc-en-ciel. Il symbolise le lien entre les hommes et Dieu. Jean Paul II a portĂ© cette chasuble multicolore, ce qui a provoquĂ© une polĂ©mique. Tout le monde a pris ce châle pour un Ă©tendard homo, pour le drapeau gay! Mon plus beau titre de gloire a Ă©tĂ© la une de LibĂ© qui titrait «La Catho Pride». Cette simple idĂ©e, ce petit bout de feuille s’est transformĂ© en manifestation gĂ©ante. Je n’en revenais pas que mon croquis, publiĂ© dans Le Monde quatre mois plus tĂ´t, soit responsable d’un tel phĂ©nomène. Tous les participants arboraient un t-shirt colorĂ©. Le dĂ©filĂ© alliait la forme et le fond, il prenait tout son sens. C’est le pape qui l’a vu le premier. Voyant ce cortège hors du commun, Jean-Paul II m’a glissĂ© Ă l’oreille, cette fulgurance: «Jeune homme – ça, c’Ă©tait dĂ©jĂ pas mal – vous avez utilisĂ© la couleur comme ciment de la foi».

C’est après les JMJ de 1997 que vous vous ĂŞtes senti prĂŞt Ă affronter la vie d’artiste?

Jean-Charles de Castelbajac. Après les JMJ, je n’ai plus jamais travaillĂ© de la mĂŞme manière. Jusque-lĂ , j’Ă©tais schizophrène, Ă©cartelĂ© entre mon travail de couturier et mes envies artistiques. Rien n’Ă©tait clair. J’ambitionnais, Ă travers ma mode, d’ĂŞtre artiste, mais sans l’avouer. Les manteaux nounours qui m’avaient fait connaĂ®tre ainsi que les robes-tableaux et les accumulations Ă©taient de l’artisanat. Je n’avais pas compris que la mode pouvait ĂŞtre un mĂ©dium. J’ai saisi que je n’Ă©tais pas un artisan. J’Ă©tais habitĂ© par une force pop et dĂ©mocratique. J’avais envie que mon travail touche le plus grand nombre. C’est ainsi qu’il atteignait toute sa dimension. A dater de ce jour, je n’ai plus travaillĂ© qu’avec des concepts. J’ai appliquĂ© Ă la lettre la phrase de Kant qui dit que «toute intuition sans concept n’aboutit pas». Ma mode devenait un outil de communication, un moyen de me raconter. L’Ă©poque m’Ă©tait favorable. L’arrivĂ©e d’internet dĂ©cloisonnait le système. Les Ă©tiquettes n’avaient plus cours. Le monde de l’art s’ouvrait Ă des non initiĂ©s comme moi.

Vous êtes réconcilié avec vous-même?

Jean-Charles de Castelbajac. Je suis en paix avec moi-mĂŞme. Je suis autant Ă l’aise dans mes collections qu’avec mes installations. C’est un bon moment. Je suis libĂ©rĂ© et je jette toute mon Ă©nergie dans des nouveaux projets. Plus ils sont fous et irrĂ©alisables, plus je suis enthousiaste. Je croyais naĂŻvement qu’il fallait se mettre en danger physiquement pour ĂŞtre un artiste. J’avais eu l’exemple de Basquiat et de Malaval sous les yeux. Ils mettaient leur vie en pĂ©ril. Maintenant, ce sont mes projets qui supportent ces risques. Les dĂ©fis Ă relever sont hallucinants.

Il faut attendre dix ans, après ce déclic, pour devenir artiste.

Jean-Charles de Castelbajac. Propaganda, en 2006, a Ă©tĂ© le premier Ă©tage de la fusĂ©e. C’Ă©tait une rĂ©trospective. Elle retraçait ma carrière au Victoria and Albert Museum de Londres. Mais c’est l’annĂ©e d’après que tout a commencĂ©. J’ai inventĂ© entièrement, toute la scĂ©nographie de Gallierock. J’en Ă©tais l’unique curateur. L’exposition Ă©tait un parcours initiatique qui permettait de me raconter. J’avais la possibilitĂ© d’expliquer d’oĂą je venais. J’ai pu explorer ma fascination pour les traces et les stigmates de l’Histoire. Un cabinet de curiositĂ©s entassait tous les souvenirs de notre mĂ©moire collective. Il donnait la parole Ă ceux qui avaient souffert. EpaulĂ© par un conservateur, spĂ©cialisĂ© dans les costumes d’Ă©poque, leur prĂ©sence et leur Ă©motion Ă©taient palpables. La bande-son renforçait cette peur. Dans la salle, on trouvait l’armure de Jeanne d’Arc, les vĂŞtements des martyrs de la RĂ©volution, ceux de Louis XVII enfermĂ© Ă la prison du Temple, la robe de chambre de NapolĂ©on qu’il portait Ă Saint-HĂ©lène, aurĂ©olĂ©e de sueur, souillĂ©e et pourrie aux extrĂ©mitĂ©s, la cocarde de Robespierre, une mèche de cheveu de Marie-Antoinette… Tous ces fantĂ´mes Ă©taient lĂ . Ils m’habitent. Ils traversent ma vie et encore aujourd’hui, je ne sais pas très bien quel rĂ´le ils jouent?

C’est Ă cette occasion que la dramaturgie des champs de Bataille s’est rĂ©vĂ©lĂ©e et imposĂ©e. RĂ©miniscences. Souvent, je suis allĂ© dormir avec des potes, comme Jean-François Bizot, sur ces cimetières oubliĂ©es de tous. Alors qu’aux Etats-Unis, Ă Little Big Horn, l’emplacement de chaque personne tuĂ©e est scrupuleusement mentionnĂ©. En France, les batailles historiques ne sont pas rĂ©fĂ©rencĂ©es.

A l’exception de celles du XXe siècle.

Jean-Charles de Castelbajac. Effectivement, mais très sincèrement, trouver l’emplacement de la bataille d’Azincourt est presque impossible. Les habitants sur place arrivent Ă peine Ă vous renseigner. Prochainement, j’adorerais utiliser ces lieux pour les rendre exemplaires. Ils serviraient Ă rendre l’Histoire spectaculaire. Mais je ne veux pas faire un son et lumière.

Pas comme au Puy du Fou.

Jean-Charles de Castelbajac. Non, pas comme au Puy du Fou.

A la manière d’un Ange Leccia ou d’un Cai Guo-Qiang.

Jean-Charles de Castelbajac. Ou de Cyprien Gaillard dont je partage la filiation Ă©motionnelle.

Ça se voit que vous êtes aristocratique, catholique et rock. Vous assumez?

Jean-Charles de Castelbajac. C’est moi. Je suis dans cette dualitĂ©. Votre question est juste. J’ai longtemps Ă©tĂ© schizophrène. Il y avait d’oĂą je venais et oĂą j’allais. Aujourd’hui, tout s’est mis en place. Une vraie harmonie va dans ce sens. Ce qui m’intĂ©resse dans cette dimension aristocratique, c’est d’ĂŞtre diffĂ©rent des autres. C’est essayer de me mettre en danger pour montrer une autre manière de penser. Ce qui m’interpelle, c’est de montrer un chemin.

Votre parcours dans la mode a Ă©tĂ© votre Ă©cole d’art?

Jean-Charles de Castelbajac. C’est drĂ´le ce que vous dĂ®tes. [Songeur] Effectivement, la mode a vraiment Ă©tĂ© mon Ă©cole d’art. Ce fut mon Ă©cole d’appropriation et de «dĂ©tourne». C’est assez troublant. Je n’ai pas de formation artistique. J’utilise dans mon art, les connaissances techniques que j’ai acquises durant toute ma carrière professionnelle. La mode m’a permis d’atteindre cette connaissance des matĂ©riaux. J’ai Ă©tĂ© Ă une Ă©cole technique extraordinaire.

Le détournement est une de vos marques de fabrique.

Jean-Charles de Castelbajac. J’ai toujours Ă©tĂ© adepte de l’appropriation et du dĂ©tournement. Aussi loin que je m’en souvienne, j’ai toujours Ă©tĂ© dans cette rĂ©cupĂ©ration. Cette façon de procĂ©der est inscrite dans mes gĂŞnes. Je descends d’une famille très noble, mais aussi très pauvre depuis la gĂ©nĂ©ration de mon père, car il a tout perdu. Je m’inventais des jouets ou les cadeaux que je ne pouvais pas acheter Ă ma mère. Je compensais l’indigence matĂ©rielle par la rĂŞverie. L’imaginaire permettait de s’approprier un autre monde.

C’est bien ensuite qu’on m’a appris qu’un dĂ©tournement Ă©tait politique et polĂ©mique. C’est Malcom McLaren qui m’en a fait la confidence. Il m’a expliquĂ©, en 1973, que ce que je faisais s’appelait des «dĂ©tournements» et que des gens comme les Situationnistes, les pratiquaient et les thĂ©orisaient depuis plusieurs annĂ©es. C’est grâce Ă lui que j’ai compris que des vĂŞtements pouvaient ĂŞtre des manifestes. Chez lui, cet aspect Ă©tait prĂ©mĂ©ditĂ© alors que chez moi, il datait de l’enfance.

Vous avez détourné la mode en utilisant des étoffes indignes.

Jean-Charles de Castelbajac. Mon travail de couturier a commencĂ© Ă 17 ans. FraĂ®chement sorti de la pension des frères de BĂ©tharram – avec pertes et fracas – j’ai entamĂ© un processus crĂ©atif en forme de thĂ©rapie. A partir de 1969, j’ai mĂ©thodiquement dĂ©tournĂ© toutes les matières. Avant de m’attaquer aux serpillères, aux bandes velpeau, j’ai jetĂ© mon Ă©nergie dans mes couvertures de pensionnat. C’est dans cette matière, liĂ©e Ă l’enfance, aux journĂ©es passĂ©es Ă s’ennuyer, que j’ai taillĂ© mes premières armes. Le compagnon de mes nuits m’a servi Ă concevoir mes premiers manteaux. De 1972 Ă 1973, j’ai inventoriĂ© toutes les matières indignes et pauvres. L’intĂ©ressant Ă©tait d’arriver Ă sublimer le quotidien. La chose la plus banale possĂ©dait Ă©galement une dimension onirique. Ça me passionnait. Alors qu’un couturier propose des solutions, donne des rĂ©ponses, je prĂ©fĂ©rais poser des questions. Ces chiffons rĂ©cupĂ©rĂ©s se transformaient en manifeste.

Je ne me suis pas senti Ă l’aise dans la haute couture. Mon incursion n’a durĂ© qu’une saison. Par contre, ce passage m’a permis de comprendre que j’avais le don de sublimer des choses quotidiennes, banales, humbles et de les amener dans des dimensions oniriques. C’est ça qui me passionne encore maintenant. La pension m’a Ă©duquĂ© dans ce sens… je gardais les bouchons de liège, les Ă©lastiques…

Vous avez utilisé des étoffes qui disparaissaient.

Jean-Charles de Castelbajac. J’œuvrais pour une anti-mode. Il fallait sauver de la disparition et de l’oubli ces matières d’un autre âge. Une archĂ©ologie se mettait en place. La presque totalitĂ© de ces matières n’existent plus. Je parcourais les dernières usines pour aller rĂ©cupĂ©rer des chutes. Les ouvriers Ă©taient incrĂ©dules, car je demandais des mĂ©trages hors normes me permettant de mieux couper les robes. Les couverturiers Ă©taient une quarantaine dans la ville, il doit en rester un ou deux, pas plus aujourd’hui. Il y a encore Brun de Vian-Tiran. RĂ©cemment, j’ai fait appel Ă eux pour une collection et on m’a ressorti, hasard de la vie, une couverture que j’avais utilisĂ© il y a quarante ans. Je l’aimais beaucoup car elle Ă©tait traitĂ©e anti-allergies, contre l’asthme, entièrement naturelle. Très belle.

Archéologie donc, mais aussi découverte et création de matières disparues. Un voyage à Oslo nous a permis de fabriquer le plus vieux tissu du monde à base de lichen et de sciure de bois.

Ces Ă©toffes grossières avaient-elles la fonction d’un cilice? Devaient-elles incommoder la cliente?

Jean-Charles de Castelbajac. Ces matières sont Ă l’opposĂ© de toute sensualitĂ©. On est dans la singularitĂ©, l’unicitĂ©, dans la particularitĂ©. Le rĂ´le d’un couturier consiste Ă rendre agrĂ©able les tissus. De mon cĂ´tĂ©, j’ai mĂŞme conçu un vĂŞtement avec des Ă©pines. Les matières sont humbles, elles peuvent ĂŞtre dĂ©rangeantes mais les serpillères Ă©taient doublĂ©es de soie. Je glissais sous les coutures des lettres d’amour, comme on jette des bouteilles Ă la mer. Non, ces habits n’Ă©taient pas faits pour les repentants.

Dans la statue d’Henri IV, il y a aussi des documents qui y dorment.

Jean-Charles de Castelbajac. Exactement, j’y avais pensĂ© en travaillant sur Astronomy Domine.

Pourquoi une forme aussi simple?

Jean-Charles de Castelbajac. En visitant Notre Dame de Paris, en me rendant Ă la salle des trĂ©sors, l’habit de Saint-Louis a produit une impression aussi forte que durable sur moi. Il est très simple. Sa forme est une croix. Je n’avais pas de connaissance dans la mode et je ne voulais pas en avoir. J’ai travaillĂ© pendant dix ans avec cet unique patron.

Cette croix en forme de T est-elle christique?

Jean-Charles de Castelbajac. Oui, c’est une figure christique. La croix est la première figure gĂ©omĂ©trique qui m’ait totalement fascinĂ©. J’y Ă©tais confrontĂ© tous les jours Ă la messe, quand j’allais Ă l’Ă©cole. Elle figure aussi sur les armes de ma famille. Notre devise est «Le lys fleuri sur la croix».

Cette croix Ă©voque les bras ouverts du prĂŞtre ou la sinistre potence de JĂ©sus?

Jean-Charles de Castelbajac. Jusqu’Ă rĂ©cemment, la croix a toujours Ă©tĂ© une figure menaçante, une ombre pour moi. Elle reprĂ©sentait une autoritĂ©. Mais en 1997, pour les JMJ, tout a changĂ©. J’ai dessinĂ© une croix qui laissait passer la lumière. Sa symbolique s’est transformĂ©e.

Je pensais qu’elle reprĂ©sentait l’eucharistie, l’ouverture.

Jean-Charles de Castelbajac. Maintenant, c’est autre chose. Il y a cette ouverture qui s’est faite en moi. Mais cela ne fait que dix ans que je suis dans ce lâchĂ© prise.

Aviez-vous des liens avec les milieux artistiques à vos débuts?

Jean-Charles de Castelbajac. Très bizarrement, je passe les dix premières annĂ©es de ma vie professionnelle Ă faire de l’Arte Povera sans savoir que ça existe. Très très vite, Mario Merz se rapproche de moi car il adorait mon utilisation des serpillères dans mes collections. Dans les annĂ©es 1980, le Pop Art est venu s’inviter dans mes collections. Warhol posait pour Toscani. Je me suis lancĂ© dans les accumulations sans connaĂ®tre Arman et lĂ j’Ă©tais en plein Nouveau rĂ©alisme. C’est lui qui est venu me sollicitĂ©. Il m’a envoyĂ© des dessins de jupes oĂą il signait Arman et Jean-Charles… [Songeur] Il voulait que l’on collabore ensemble. Pour mon anniversaire, il m’a envoyĂ© quarante cinq pinceaux accumulĂ©s. Mais les deux ĂŞtres les plus chers Ă mon cœur et surtout les plus proches, Ă©taient Robert Malaval et Roland Topor, le parrain de mon fils.

C’est en raccompagnant le premier que la figure de l’artiste solitaire, entièrement dĂ©vouĂ© Ă son art m’est apparue. Je ne savais pas qu’il Ă©tait peintre. J’avais une notion abstraite de la peinture. Dans ma famille, du cĂ´tĂ© de mon père, on collectionnait les impressionnistes. J’avais une idĂ©e utopique du rapport collectionneur/artiste. Un soir, en allant chez lui, rue pont Philippe, je dĂ©couvris qu’il habitait dans une minuscule loge de gardien. Sa baignoire Ă©tait maculĂ©e de peinture, elle lui servait d’atelier. Je m’attendais Ă dĂ©couvrir une cathĂ©drale et je me retrouvais dans un cinq mètres carrĂ©s. Je vois cet artiste sublime, complètement rock’n’roll – il venait de terminer des sĂ©rigraphies pour les Rollings Stone – vivre dans un univers presque misĂ©rable. Ce dĂ©nouement m’a profondĂ©ment troublĂ© et continue Ă m’habiter encore aujourd’hui.

Mais en remontant mes souvenirs, le premier choc correspond Ă ma rencontre en 1967 avec Raoul Hausmann. J’avais quinze ans et rue des Ă©mailleurs Ă Limoges, près de la cathĂ©drale, un antiquaire avait remisĂ© ses commodes Louis XV, pour permettre au maĂ®tre dadaĂŻste d’exposer plusieurs collages sur carton ondulĂ©, ainsi qu’une sĂ©rie de photos. Le bordel qui rĂ©gnait entre les bergères du XVIIIe, les vaisselières Henri II, les chenets, les plaques de fonte aux armes du roi de France et les œuvres d’Haussmann, a Ă©tĂ© ma première vision de l’art contemporain. Ce chaos m’a semblĂ© merveilleux. En entrant avec ma mère – elle avait l’habitude d’acheter ses meubles dans cette boutique – j’ai vu un vieux monsieur en robe de chambre avec un bĂ©ret, une chandelle et une cloche qui dĂ©clamait des onomatopĂ©es en rafale. Je suis restĂ© choquĂ©, totalement stupĂ©fait. Ce qui m’avait intriguĂ© avant ça, c’Ă©tait de le voir toujours accompagnĂ© de deux femmes, la sienne et son infirmière. Dans la ville, c’Ă©tait un vrai scandale. Dans cette galerie improvisĂ©e, j’ai Ă©tĂ© frappĂ© par ses collages. J’en faisais dĂ©jĂ chez moi. Mes premiers achats furent un collage et deux rayogrammes. Un des clichĂ©s avait Ă©tĂ© pris sur la Vienne, une femme semblait y tomber. Je viens de m’en inspirer dernièrement pour une tapisserie, vous pouvez en voir le croquis derrière vous [il me dĂ©signe sur le mur l’impression couleur].

C’est confondant, vos deux initiations Ă l’art sont deux visions spectrales, Malaval et Haussmann.

Jean-Charles de Castelbajac. A chaque fois, la scène se passe dans un dĂ©nuement qui est transcendĂ©. Chez ces deux ĂŞtres qui m’ont servi de modèle, le dĂ©nuement n’Ă©tait pas une fatalitĂ© mais une Ă©nergie.

Vous ĂŞtes Ă©galement coloriste.

Jean-Charles de Castelbajac. La couleur coule dans mon sang, c’est gĂ©nĂ©tique. Encore une fois l’expĂ©rience de la couleur provient de mon contact avec la messe. Durant la cĂ©rĂ©monie, je ne regardais pas l’autel mais les vitraux. Ce fut ma première expĂ©rience Pop. Je les regardais chaque jour. J’Ă©tais fascinĂ©. Ensuite, en vivant en Normandie avec son temps humide, j’ai pu voir de nombreux arc-en-ciel. Ils m’ont permis d’inventorier toutes les nuances possibles. L’inventaire de mes couleurs primaires provient de lĂ . C’est mon capital.

Vous aimiez la clartĂ© des vitraux ou leur reflet sur le dallage de l’Ă©glise?

Jean-Charles de Castelbajac. Je ne regardais pas le sol. En plus, les rayons sur le dallage sont blancs. [Puis rĂ©flĂ©chissant un peu]. Mais peut-ĂŞtre que vous avez raison. Je me rappelle que j’avais conçu un habit multicolore pour l’aumĂ´nier de la prison de Poissy, en 1992. Sa robe Ă©tait taillĂ©e comme un vitrail. Le but Ă©tait que le soleil le frappe et reproduise la lumière par terre. Très vite il a Ă©tĂ© surnommĂ© le prĂŞtre «perroquet». Cela fonctionnait très bien. Les prisonniers venaient le voir, ils assistaient aux offices. C’est par ce succès que monseigneur Lustiger m’a demandĂ© d’orchestrer les JMG bizarrement.

Dès le dĂ©but, vous dĂ©tournez les matières et utilisez la couleur. L’envie de collaborer avec d’autres est-elle aussi prĂ©coce?

Jean-Charles de Castelbajac. ImmĂ©diatement, je me suis lancĂ© dans les collaborations. Cela participe au mĂŞme esprit. Dès que j’ai eu les rĂŞnes de l’entreprise familiale, Ă dix huit ans, en tant que directeur artistique, j’ai Ă©tĂ© le premier Ă travailler avec Kenzo ou Chantal Thomass. Je voulais constituer une Ă©quipe. Pour mettre fin aux invitations sinistres, j’ai demandĂ© au dessinateur de Blueberry, Robert GigĂ©, de les concevoir. Cindy Sherman a travaillĂ© Ă une de mes campagnes de pub qui n’a jamais vu le jour, mais dont deux clichĂ©s ont survĂ©cu. Robert Mapplethorpe a aussi Ă©tĂ© de l’aventure. Si je faisais une liste de mes collaborations entre les vivants et les morts, ce serait extraordinaire. A chaque fois, il y avait une espèce de curiositĂ©. Je me demandais toujours ce que cela pouvait donner. Aujourd’hui, mes collaborations les plus Ă©panouissantes se passent avec des musiciens et des chanteurs, comme rĂ©cemment avec Lady Gaga. Ça j’adore. Je dois faire la pochette du disque posthume de Jacno. Tout ça me plaĂ®t beaucoup.

Pourquoi mettre des tableaux sur des robes?

Jean-Charles de Castelbajac. Utiliser des tableaux sur des robes participe Ă la mĂŞme dĂ©marche. Mes robes sont mes Ă©crans. J’ai commencĂ©, au dĂ©but des annĂ©es 1970, Ă prendre la couverture des Mots de Sartre pour en faire un motif. J’ai beaucoup aimĂ©. Les robes des annĂ©es 1980 ont Ă©tĂ© faites avec le concours de Ben, d’Annette Messager, de Combas, de Di Rosa, de Garouste, de RĂ©mi Blanchard… J’avais repris pour l’occasion la forme christique de mes premiers vĂŞtements. Un paupĂ©risme des tissus se conjuguait Ă l’austĂ©ritĂ© de la coupe. L’apport des artistes permettait de sublimer l’ensemble.

Le milieu artistique voyait-il cela d’un bon œil?

Jean-Charles de Castelbajac. Les artistes rĂ©agissaient très bien, mais cette initiative n’Ă©tait pas en odeur de saintetĂ© chez les galeristes. A part Yvon Lambert, qui a toujours encouragĂ© ce type de collaboration, tous ses autres confrères Ă©taient hostiles Ă ce genre de mariage contre nature. En 1982, lors du dĂ©filĂ© de ces robes Ă la Fiac, tout le monde se demandait s’il s’agissait bien d’art! La mode inspirait beaucoup de mĂ©fiance. Le milieu critiquait mais en mĂŞme temps Assouline lançait le magazine L’Art et la Mode. Un vrai phĂ©nomène durable se mettait en place.

Pourtant, il y a eu des prĂ©cĂ©dents, je pense Ă la robe Mondrian (1966) d’Yves Saint-Laurent.

Jean-Charles de Castelbajac. Ce n’est pas la mĂŞme chose car Yves Saint-Laurent rendait un hommage Ă Mondrian. Il a fait des choses très bien, mais ce n’Ă©tait pas une collaboration, pour le coup cette pièce Ă©tait une vraie appropriation. Le vrai prĂ©cĂ©dent concerne la robe Homard (1937), fruit de la collaboration entre Dali et Elsa Schiaparelli. C’est elle la vraie pionnière en la matière.

Pourquoi faire des robes tableaux était-il mal perçu ? Jenny Holzer ou Keith Haring se servaient, à la même époque, de t-shirts comme support.

Jean-Charles de Castelbajac. Le problème c’Ă©tait que la dĂ©marche venait d’un crĂ©ateur de mode. Elle n’Ă©tait pas perçue de la mĂŞme manière que si elle Ă©manait d’un artiste.

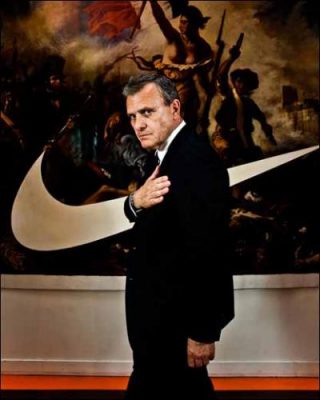

Parlez-nous de votre première exposition en tant qu’artiste en France, «The Tyranny of beauty», qui commencera en septembre.

Jean-Charles de Castelbajac. L’exposition Ă la galerie La Bank a Ă©tĂ© conçue comme une installation, avec une multitude de pièces. Le thème central tourne autour du questionnement de la beautĂ©. C’est la suite logique du travail que je dĂ©veloppe entre la collusion de tableaux historiques, comme ceux de madame VigĂ©e-Lebrun, avec des emblèmes et des logos contemporains. Je me suis appropriĂ© tous ces tableaux. Je les ai transportĂ©s dans notre univers dominĂ© par les marques de luxe et de cosmĂ©tiques. La confrontation entre les portraits historiques, les tapisseries anciennes et les normes cosmĂ©tiques d’aujourd’hui provoque des dĂ©flagrations inimaginables.

Cela vous permet de parler de la dictature de la mode.

Jean-Charles de Castelbajac. J’ai modĂ©lisĂ© un visage type, Ă travers les diktats d’aujourd’hui. J’ai demandĂ© Ă des chirurgiens esthĂ©tiques de modifier un buste de Marie-Antoinette, en fonction de la demande des clientes du XXIe siècle. Les rĂ©sultats sont troublants. Les yeux sont un peu plus tirĂ©s, les lèvres sont un peu plus grosses, la poitrine est plus volumineuse. La bouche peut-ĂŞtre trois ou quatre fois plus grande que la normale. Les pommettes sont gonflĂ©es. Les yeux deviennent bridĂ©s. Des implants sont visibles. L’ensemble sera coiffĂ© par des perruques de Lady Gaga. Son coiffeur a gentiment acceptĂ© de nous aider. A travers cette mutation, le portrait de la femme d’aujourd’hui sera peut-ĂŞtre visible ? Je suis très impatient d’en voir le rĂ©sultat. Je suis très excitĂ© de dĂ©couvrir la totalitĂ© de la sĂ©rie, car les premiers essais sont extrĂŞmement prometteurs.

L’odeur sera au rendez-vous?

Jean-Charles de Castelbajac. La dimension olfactive n’a pas Ă©tĂ© oubliĂ©e. Il rĂ©gnera une odeur de salon de beautĂ© ectoplasmique. La dualitĂ© de la femme du XVIIIe et du XXIème siècle frappera le visiteur. La première est liĂ©e surtout Ă l’odeur de la rose, on le sait d’après ce que portait Marie-Antoinette, et la seconde est plus dans un mĂ©lange chimique.

C’est une exposition chorale avec beaucoup de pistes: des tableaux logos, des bustes au botox, un odorama, des tapisseries Disney. C’est beaucoup?

Jean-Charles de Castelbajac. A un moment je me suis arrĂŞtĂ©. Je voulais expĂ©rimenter d’autres techniques, aller vers d’autres explorations. Plus j’avançais, plus j’avais envie de continuer. Etrangement, cela rejoignait la dimension expĂ©rimentale que je peux Ă©prouver en tant que designer, que couturier, avec le trouble en plus. Les tapisseries sont vraiment très très belles. J’attends avec impatience de voir tous les Ă©lĂ©ments ensembles.

Pour les tapisseries, vous reprenez les inclusions que vous aviez réalisées pour vos vêtements?

Jean-Charles de Castelbajac. Si Marie-Antoinette, la plus belle femme du monde, se retrouve affublĂ©e de botox, je voulais Ă©galement Ă©voquer le syndrome de Blanche neige. Ce mythe parle de la pĂ©rennitĂ© de la beautĂ©, il Ă©voque son immortalitĂ©. Nous avons reproduit, avec un tapissier des Flandres, des scènes – surtout du XVIIe – avec des inclusions de personnages de Walt Disney. J’exploite les mĂŞmes procĂ©dĂ©s que ceux qui me servent Ă concevoir une robe Bambi. Les sĂ©rigraphies de tapisseries Louis XIII accueillent, elles aussi, le mĂŞme personnage. Les deux systèmes fabriquent des sentiments.

Concrètement comment concevez-vous vos tapisseries?

Jean-Charles de Castelbajac. Je ne fais pas de croquis Ă la main, je fais tout sur photoshop. Les croquis apparaissent Ă la fin. Ils me servent Ă indiquer l’emplacement des pièces Ă exposer. Ils me permettent de scĂ©nographier le lieu. Sinon toute la dimension initiatique de l’exposition, passe par l’ordinateur. Les plans sont ensuite donnĂ©s Ă des producteurs. Normalement, il Ă©tait prĂ©vu de partir directement d’une tapisserie d’Aubusson. Mais le timing Ă©tait trop juste. Car pour violer une pièce de cette Ă©poque, il faut tout de mĂŞme prendre certaines prĂ©cautions. Il fallait dĂ©monter et remonter sĂ©parĂ©ment les Ă©lĂ©ments. On quittait le mĂ©tier de la filature classique pour entrer dans celui de la marqueterie iconoclaste. Mais je garde l’idĂ©e en tĂŞte. Mais ce contre-temps m’a permis de dĂ©couvrir les tapisseries industrielles. Elles sont très abordables financièrement. MĂŞme en les produisant Ă trois ou cinq exemplaires, le prix n’est pas prohibitif. J’aime l’idĂ©e que mes œuvres puissent ĂŞtre accessibles. Par contre, les peintures Ă l’huile rĂ©alisĂ©es par des copistes chinois, nĂ©cessitent deux Ă trois mois de patience, seront Ă©videmment plus chères.

DĂ©localiser votre production artistique en Chine, c’est une manière d’aborder le thème de la globalisation?

Jean-Charles de Castelbajac. C’est dĂ©finitivement liĂ© Ă la globalisation. Ce qui est fou, c’est les croisements qui existent entre mon histoire professionnelle et cette exposition. Elle parle de la facultĂ© qu’ont tous les peuples Ă s’approprier des images venues d’ailleurs. J’adore penser que des images peuvent ĂŞtre la genèse d’une autre beautĂ©. C’est très troublant qu’un objet passe du statut de copie Ă celui d’œuvre d’art. C’est très Ă©trange. C’est une clef pour comprendre notre Ă©poque. On est dans un territoire qui est très liĂ© Ă ce siècle. Il y a une frontière entre l’art et le marketing, le monde de l’argent et le commerce. Je suis dans une position ambiguĂ«, car en tant que crĂ©ateur, j’ai moi-mĂŞme une marque.

Votre marque imite Ă©galement le logo du groupe de hard rock ACDC, Jean-Charles de Castelbajac, devient JCDC. Vous ĂŞtes passĂ© de l’appropriation des matières Ă celle des marques?

Jean-Charles de Castelbajac. Tout Ă fait. C’est le hasard qui m’a guidĂ© vers cet acronyme. La force symbolique est renforcĂ©e par le noir et blanc. L’Ă©nergie du rock’n’roll est prĂ©sente. En outre, j’ai ajoutĂ© l’Ă©pĂ©e Ă ce logo. Tout Ă commencĂ© quand les jeunes qui travaillaient avec moi m’appelait par ce diminutif. Je ne m’Ă©tais jamais aperçu que mes initiales comportaient ces quatre lettres.

Pourquoi mélanger des marques, des logos, des personnages de dessin animé?

Jean-Charles de Castelbajac. Je pense ĂŞtre dĂ©finitivement liĂ© à ça. J’ai cette capacitĂ© d’utiliser les images, cette facultĂ© de me les approprier. On peut le voir d’une manière cynique ou rĂ©jouissante, c’est au choix. J’adore les images. Mettre des images gĂ©nère une autre beautĂ©. Des artistes comme Warhol sont prĂ©sents Ă mon esprit. L’appropriation de grands classiques ne me pose pas de problème. J’ai commencĂ© Ă inclure Bambi dans des verdures Louis XIII pour des robes en tapisserie. Vous voyez, en quarante ans, je suis passĂ© des serpillères aux broderies. C’est Ă©vident que je ne m’interdis rien. Je suis libre. Ces allers retours sont incessants. Un travail nourrit l’autre. Cette dimension cartoonesque est sous jacente chez moi. Cette exposition est très importante pour moi, car c’est celle d’un homme libre. Le couturier et l’artiste sont rĂ©conciliĂ©s. Je me dis que je peux exploiter toute la richesse que j’ai en moi.

Pourquoi tous les artistes, Delvoye, Murakami, Zevs, travaillent-ils sur le logo?

Jean-Charles de Castelbajac. SĂ»rement qu’ils appartiennent Ă mon environnement proche. Banksy m’intĂ©resse pour ses dĂ©tournements, Warhol pour l’appropriation des grands classiques. Je suis dans cette lignĂ©e. Mais je ne suis qu’un jeune artiste. Ce qui est troublant aujourd’hui, c’est qu’une copie peut devenir une œuvre d’art. Peut-on comprendre notre Ă©poque Ă partir des marques? En ce qui me concerne, les dĂ©tournements sont dĂ©finitivement liĂ©s Ă mon enfance. Mais ce qui me porte actuellement, c’est de provoquer des Ă©motions. A force d’explorer de nouveaux territoires, je m’aperçois que c’est ça qui m’attire, bien plus que de faire de l’art.

Comme artiste et comme couturier, vous ne mettez pas la main Ă la pâte, c’est un choix?

Jean-Charles de Castelbajac. Vous venez de mettre le point sur ma grande dualitĂ©. Quand hier soir je peins le portrait de Jacno pour son album posthume, je mets la main Ă la pâte. La prochaine Ă©tape de mon travail sera de faire coĂŻncider travail intellectuel et exercice manuel. Cela me taraude. J’ai dĂ©passĂ© et rĂ©solu le clivage entre l’homme de la mode et celui de l’art. La dernière chose Ă rĂ©gler reste la distinction entre la tĂŞte et les mains.

Comment vous définir?

Jean-Charles de Castelbajac. Je suis un maître de cérémonie. Je propose toujours un cérémonial dans ce que je fais.

Etes-vous collectionneur?

Jean-Charles de Castelbajac. J’ai passĂ© dix ans de ma vie Ă travailler pour collectionner. J’Ă©tais très collectionneur. J’avais une collection ultra Ă©mouvante dont j’ai du me sĂ©parer Ă cause du tourbillon de la vie. ĂŠtre collectionneur, c’est quoi? C’est très simple, quand la collection a Ă©tĂ© dispersĂ©e, c’est comme si j’avais perdu des ĂŞtres chers. Cette perte, Ă un moment donnĂ©, m’a fait grandir. Elle Ă©tait comme les diffĂ©rentes Ă©tapes d’Ulysse dans L’OdyssĂ©e. C’Ă©taient des moments importants de ma vie. Maintenant, je n’ai plus cet Ă©tat d’esprit.

Pourquoi se séparer de sa collection?

Jean-Charles de Castelbajac. J’ai du me sĂ©parer de ces souvenirs, car mon entreprise avait besoin de liquiditĂ©s et c’est pour cette raison que j’ai consenti Ă ce sacrifice. Vous pouvez consulter la collection dans le catalogue de Christies. Ce fut dramatique au vrai sens du terme. Cette vente Ă©tait tellement troublante et dĂ©sespĂ©rante que je l’ai mise en scène. Je lui ai donnĂ© un nom de collection Pop Hip Pop. J’ai essayĂ© de dĂ©tourner ce moment. J’ai imprimĂ© des t-shirts. MalgrĂ© la tragĂ©die que je vivais, j’ai voulu transformer l’enterrement en dĂ©filĂ©, et m’approprier ce qui pouvait l’ĂŞtre. Une dernière fois.

Comment est née votre collection?

Jean-Charles de Castelbajac. A chaque fois, il y a avait une rencontre. Je ne collectionnais pas pour le plaisir d’acheter, de possĂ©der ou d’accumuler un trĂ©sor Ă la banque. Ma collection Ă©tait visible. J’avais un immense appartement de 500 m2. Tout Ă©tait au mur. Une seule pièce Ă©tait consacrĂ©e aux drapeaux anciens et tout le reste n’Ă©tait que les images de mes amis. Chacune d’elles Ă©tait le fruit d’une rencontre, d’une collaboration. La plupart du temps, l’œuvre que je demandais Ă©tait une commande. Je pense n’avoir jamais acquis une œuvre sans avoir Ă©tĂ© proche d’un artiste. Il existait tout un rituel avec le galeriste Yvon Lambert. Nous organisions toujours un dĂ®ner quand les artistes passaient Ă Paris. Il y avait un lien qui s’Ă©tablissait. Plus qu’une collection, c’Ă©tait un lien. Leur prĂ©sence Ă©tait celle d’ex voto. Une sorte de capitonnage, de blindage Ă©motionnel.

Vous êtes mécène également.

Jean-Charles de Castelbajac. Je n’aime pas ce mot. Il sous-entend un pouvoir, un rapport de force. Il est trop condescendant pour les artistes. Je suis un passionnĂ© et j’aime participer Ă des choses diverses. En 2001, j’ai montĂ© un des premiers Concept Store en France, place du marchĂ© Saint-Sulpice. Pour la première fois, un crĂ©ateur laissait carte blanche Ă d’autres crĂ©ateurs, Ă d’autres couturiers pour s’exprimer dans son espace. L’idĂ©e consistait Ă accueillir. Tom Sachs prĂ©sentait des t-shirts «Kill all Artists» par exemple. J’aime dĂ©couvrir et j’aime servir de passeur.

L’Ă©nergie que vous dĂ©couvrez chez les autres, se retrouve ensuite dans votre travail?

Jean-Charles de Castelbajac. Plus que de l’Ă©nergie, ils me donnent des envies. Ils me nourrissent. Agnès B est un peu comme moi Ă ce sujet. Par contre chez elle, il n’existe pas de lien entre ses collections et son activitĂ© de mĂ©cĂ©nat, Ă part quelques t-shirts. Moi, c’est tout le contraire. Toute ma production est imbibĂ©e de la mĂŞme fibre, sans pour autant vampiriser ou copier les autres.

Parlez-nous de vos dessins Ă la craie que l’on peut voir sur les murs de Paris.

Jean-Charles de Castelbajac. Il y a peu Ă dire. Tout le monde les compare aux dessins de Cocteau. Je ne vois pas la ressemblance pour ma part. Il faut plutĂ´t rendre hommage Ă Keith Haring. Quand il venait Ă la maison faire des cadavres exquis avec mes enfants, je ne jouais pas le jeu. Je prĂ©mĂ©ditais ce que j’allais faire. Je mĂ»rissais mon dessin Ă l’avance. J’Ă©tais le seul Ă ne pas plonger. C’est en dessinant sur les murs que j’ai rencontrĂ© des artistes comme AndrĂ©, Zevs ou Space Invader.

Ces dessins Ă la craie m’Ă©voquent les graffitis que faisait RĂ©tif de la Bretonne sur le Pont Neuf, avant la RĂ©volution Française.

Jean-Charles de Castelbajac. Je suis très liĂ© Ă©galement Ă cet imaginaire. Je dessine Ă la craie sur les murs Ă des pĂ©riodes bien prĂ©cises. Elles sont liĂ©es Ă des moments d’insouciance. Parfois, c’est quand j’ai trop bu. C’est très libĂ©rateur. Ces Ă©critures sont liĂ©es Ă une nĂ©cessitĂ©, Ă une urgence. Le plus ancien ange que j’ai dessinĂ© doit ĂŞtre celui que j’ai fait devant la gare du Nord en 1996, il y est encore. Je me suis fait arrĂŞter une fois car j’avais utilisĂ© un gros marqueur sur les palissades du Louvre. Tout le monde me regardait et deux flics sont arrivĂ©s. J’ai expliquĂ© que c’Ă©tait la fĂŞte de la musique. Ils m’ont rĂ©pondu que ce n’Ă©tait pas la fĂŞte de la peinture et ils m’ont embarquĂ©. La fois prĂ©cĂ©dente, c’est grâce Ă l’intervention de Philippe Noiret que j’avais Ă©chappĂ© Ă la garde Ă vue.

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram