James Turrell ne laisse rien au hasard, pas mテェme le prテゥambule テ ses installations. On rentre dans la galerie par un corridor, faisant passer de la lumiティre du jour テ l窶冩bscuritテゥ presque totale de la salle. La scテゥnographie de Turrell implique ce cテゥrテゥmonial franciscain pour テェtre livrテゥe dans sa nuditテゥ la plus crue.

Au-delテ du rite initiatique, Turrell invite le spectateur テ dテゥcouvrir deux ナ砥vres espacテゥes de trente ans, deux moments d窶冰n parcours suffisamment long pour que pointe l窶冓dテゥe de son テゥvaluation critique.

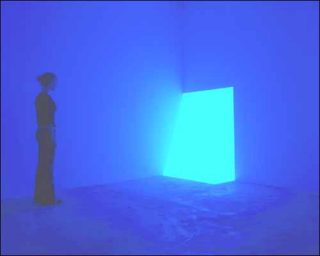

Juke Blue (1968) dans la premiティre salle fait partie de la sテゥrie des ツォ Projection Pieces ツサ qui aura occupテゥ l窶僊mテゥricain de 1966 テ 1969. L窶凖ゥclairage bleu incandescent vient fixer une forme gテゥomテゥtrique テ l窶册xtrテゥmitテゥ de l窶册space. Au sol, une plaque rectangulaire dテゥlimite le champ lumineux, celui-ci se prolongeant テゥgalement sur les deux murs d窶兮ngle. Le dテゥcoupage du nテゥon fait vivre un corps trapテゥzoテッdal, solide sur ses pieds et affテサtテゥ vers la tテェte.

Cette sculpture qui pourrait prendre les traits d窶冰ne installation monumentale n窶册ngage devant le spectateur que sa troublante immatテゥrialitテゥ. Rien n窶册st palpable, tout juste entrevoit-on le vide lorsque l窶冩mbre du spectateur vient briser la ligne du faisceau. Le spectateur devient dティs lors acteur de la dissolution de l窶卩砥vre.

Le spectateur : voilテ la cible privilテゥgiテゥe de Turrell. Avec Juke Blue, l窶兮rtiste explore notre perception de l窶卩砥vre et sa domestication progressive. Celles-ci demeurant toutefois incomplティtes tant l窶卩砥vre surclasse les impressions esthテゥtiques pour se faire approcher et se faire dテゥsirer par le corps tout entier.

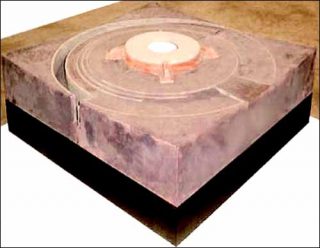

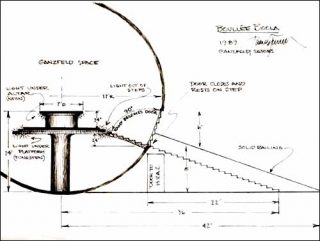

Ce qui テゥtait entrepris en 1968 se concrテゥtise dans la deuxiティme ナ砥vre, Cherry (1998), associテゥe テ la sテゥrie des ツォ Aperture Piece ツサ. Plutテエt que d窶兮pprテゥhender les dimensions de l窶卩砥vre, Turrell propose de s窶冓ntroduire dans l窶卩砥vre, d窶兮ccomplir le trajet tant physique que mental sテゥparant le spectateur de la ツォ matiティre ツサ.

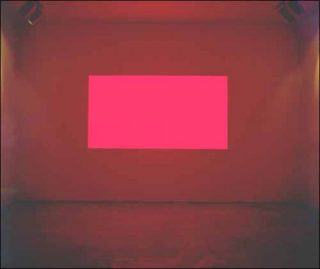

C窶册st donc テ tテ「tons que l窶冩n traverse une salle obscure pour arriver テ l窶冰nique source lumineuse qui se dresse devant nous. Papillon de nuit ayant perdu tous repティres spatiaux, le spectateur fait face テ l窶冓llusion d窶冰ne surface plane, un monochrome rouge pourrait-on dire, qui n窶册st autre qu窶冰ne fenテェtre ouverte sur un autre espace : plutテエt que d窶凖ェtre moqueuse, la duperie (ou le trompe-l窶卩妬l si l窶冩n prテゥfティre) est merveilleuse, d窶冰ne troublante et vertigineuse beautテゥ. On se rapproche ici du travail d窶兀ves Klein, autre ツォ monochromiste ツサ de gテゥnie lorsque celui-ci envisageait d窶册mbrasser la totalitテゥ du rテゥel par la peinture. L窶僊mテゥricain serait quant テ lui un sculpteur de la lumiティre et un テゥveilleur des sens.

Trente ans de rテゥalisations auront permis テ l窶僊mテゥricain d窶兮pprivoiser la lumiティre, d窶册n faire un mテゥdium comme les autres et de renouveler ainsi l窶册xpテゥrience de l窶册space dans l窶兮rt. Mais plus que cela : ils nous auront informテゥ sur le devenir acteur du spectateur, sur ses prテゥdispositions テ activer ou rテゥactiver l窶卩砥vre. Ils auront テゥgalement indiquテゥ, ce qui n窶册st pas le moindre, que l窶册xposition est bien le lieu oテケ surgit et se crテゥe l窶卩砥vre.

L窶册xposition peut テェtre aussi le lieu de l窶兮rchivage, un temps de silence aprティs ou au-delテ du spectacle.

L窶冓nstallation de Hedi Slimane (Stage, 2001-2004) prテゥsentテゥe dans le show-room de la galerie rテゥpertorie sur quatre テゥcrans des images fixes de groupes de rock en scティne, notamment celles des Libertines et de son ancien leader charismatique Pete Doherty.

Quatre テゥcrans qui dテゥroulent le fil du concert, ses mythes et ses attributs. Depuis la mise en lumiティre du spectacle (テゥcran 1), l窶冓mage de la rock star (テゥcran 2), jusqu窶兮u public en vテゥritable sテゥance d窶兮doration (テゥcran 3), pour finir sur des arrテェts sur image calculテゥe montrant la scティne, et surtout le jeu du guitar hero.

Inテゥbranlable mystification, la fascination pour la performance rock court toujours : Slimane surfe sur ces poncifs, ne nテゥgligeant aucun gros plan, aucun flou, aucun symbole ni aucune convention. Il avance sur les pas du sacrテゥ, mais plutテエt que de ツォ surdimensionner ツサ la cristallisation テ outrance du phテゥnomティne, il l窶兮nnule en l窶冓solant d窶冰ne part, puis en l窶册nfermant dans une scテゥnographie trティs formelle, trティs loin du flux et de la tension qui se dテゥgage des images.

Heidi Slimane les rend propres, les aseptise et mテェme les sanctuarise. Alors donc, le rock serait-il dテゥfinitivement vieux ?

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram