«Nous sommes des êtres discontinus, individus mourant isolément dans une aventure inintelligible, mais nous avons la nostalgie de la continuité perdue». Georges Bataille, L’Erotisme

Tu présentes actuellement et pour la première fois, dans ton exposition «Mais nous avons la nostalgie de la continuité perdue», des Arrachages de 1974 et des Cracking Lines réalisés entre 1974 et 1988. Quel a été ton parcours artistique avant la réalisation de ces oeuvres?

Holger Trülzsch. De 1960 à 1966, j’étudie la peinture et la sculpture aux Beaux-Arts de Munich, où mon père et ma mère ont fait leurs études d’architecture… Je joue de la batterie et des percussions dans des clubs de jazz… Je m’intéresse aux recherches sur les rapports entre peinture et sculpture du groupe SPUR, du groupe WIR. Je rencontre Asger Jorn qui, après son conflit avec Guy Debord, s’associe au SPUR puis au GEFLECHT (groupe réunissant SPUR et WIR) pour fonder l’Internationale situationniste de Munich.

Une partie de l’année, j’habite dans les montagnes du Tyrol, j’y réalise de grandes sculptures en bronze, en acier, notamment des sculptures éoliennes sonores, «Klangskulpturen». Mon chalet est toujours plein d’amis artistes, cinéastes, écrivains, musiciens.

De 1966 à 1969, mon engagement politique, à travers le mouvement étudiant et l’Ecole de Francfort, devient pour moi essentiel et prioritaire. J’arrête la peinture et la sculpture pour me consacrer à mes activités politiques et à des études en sciences humaines et sociales. Nous voulions entre autres destituer les nazis du IIIe Reich occupant encore des postes importants dans les institutions, la fonction publique, la magistrature, les universités et les Beaux-Arts…

En 1969, avec Florian Fricke je crée le groupe «Popol Vuh» de musique électronique, à base de percussions et du synthétiseur Moog (un des premiers en Allemagne); nous réalisons notamment la musique du film de Werner Herzog, Aguirre, la colère de Dieu.

Cette même année, je rencontre Vera Lehndorff, alors icône de la mode, mais qui se sent prise au piège de son image hyper-médiatisée d’objet adulé. Je lui propose de détourner cette image en utilisant le fonctionnement de cette image dans les médias, en analysant son impact socio-culturel, et en développant le potentiel artistique de sa peinture corporelle qui, jusque-là , restait dans le domaine du maquillage et de la mode. C’est à partir de cette complicité que je me remets à peindre avec les techniques de la fresque, de l’anamorphose, des «perspectives dépravées». J’achète mon premier appareil de photo pour fixer le caractère éphémère de ces peintures sur corps et en faire des tableaux photographiques. Le rapport peinture / photographie est essentiel pour rendre compte de l’illusion de la disparition du corps.

En 1971, je fais des autoportraits grotesques, des séries de photographies et de photocopies sur la vitre d’un photocopieur Xerox. Je tords, distends mon visage au maximum dans de douloureuses grimaces. C’est en quelque sorte mon regard ironique sur l’autoportrait, sur l’apparence de son propre personnage comme étranger à soi-même.

Ă€ cette Ă©poque tu vas vivre Ă New York, quelle influence cela a-t-il sur ton travail?

Holger Trülzsch. En 1972, je découvre la ville de New York, c’est pour moi un réel choc artistique et culturel. J’habite près de Central Park mais je suis attiré par la vitalité de la vie artistique underground de SoHo. Quand la nuit se prolonge tard au Spring Street bar, Broome Street bar, ou au Fanelli’s, je reste dormir à SoHo, parfois au 112, Greene Street, dans l’énorme loft-galerie de Jeffrey Lew, lieu de «Anarchitecture» de Matta-Clark… Une année plus tard, je partage le loft du critique et historien d’art Robert Hughes grâce à qui je rencontre de nombreux peintres de l’Expressionnisme abstrait, je visite De Kooning dans son atelier.

Au «The Performing Garage», appelé aussi Red Garage, j’assiste aux représentations de Phil Glass et Steeve Reich, du Mabou Mines, de Bob Wilson inspiré lui-même par les performances «slow-motions» de Jack Smith… et aussi aux performances dans les lofts, le vendredi et le samedi soir, de tous ces artistes, danseurs, musiciens aujourd’hui oubliés.

New York est au bord de la faillite et à SoHo, ce petit quartier que l’on traverse à pied en 10 minutes, il y a un violent refus du monde de la finance et de la spéculation capitaliste dans l’art.

En fin d’après-midi, je vais au Food, le restaurant de Gordon Matta-Clark, considéré par lui comme une œuvre d’art; la cuisine est bonne, inventive et incroyablement pas chère. Ce lieu cosmopolite où tout le monde se connait, attire les artistes de SoHo, des artistes célèbres surnommés par nous «leathter jacket artists» (artistes en veste de cuir), et ceux de passage à New York. Nous nous y retrouvons pour discuter… Sol LeWitt prend des notes… Matta-Clark colle des photographies maculées de graisse dans des boîtes en carton, ou encore il les cuit, les frit à la poêle.

Les possibilités d’expérimenter la photographie, de lui faire subir toutes sortes de traitements, semblent illimitées. Ces transgressions initient de nouvelles directions, valorisent la production de la photographie mais aussi sa destruction en tant que déconstruction.

La photographie est au centre de toutes les discussions, elle est considérée comme un matériau et une pratique de l’art contemporain. De nombreux articles, entre autres ceux de Susan Sontag, sont régulièrement publiés dans le New York Review of Books, The New Yorker, Village Voice, Art in America, Art Forum, Rolling Stones, Time Magazine…

L’ art conceptuel, les performances, l’art vidéo et la photographie occupent peu à peu le terrain du minimalisme.

Fasciné par l’art conceptuel, je photographie intensivement et systématiquement, ma vie au quotidien, mon environnement. Entre 1972 et 1973, je réalise plusieurs séries, notamment des séries en noir et blanc sur les passants de Broadway, la foule des visiteurs dans les salles d’exposition du MoMa, les ombres des passagers sur le mur d’entrée de la station du métro Spring Street qui m’évoque le dispositif de l’allégorie de la caverne.

La série «Outsight-In» sur les façades en briques et leurs escaliers en fer des bâtiments de SoHo; 200 diapositives couleur sont projetées dans un loft sur toute la hauteur des murs.

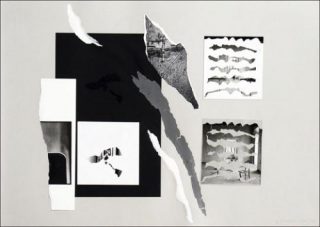

La série en noir et blanc «Street Garbage» sur les structures de l’organique chaos des rues de SoHo, une multitude de matériaux, de formes et de juxtapositions hybrides d’un désordre en mutation permanente : les déchets des entrepôts et des petites entreprises, les énormes rouleaux de papier et piles de cartons, les palettes et planches de bois éparses, les sacs en plastique craqués dont le contenu vole dans la brise de l’Hudson River, les tas d’ordures sur les trottoirs, les boîtes de conserve et débris écrasés dans l’asphalte par les poids lourds qui circulent à 5 heures du matin en faisant trembler les bâtiments… Pour les «Street Garbage», de beaux tirages ne me semblant pas appropriés, je tire ensemble plusieurs petits négatifs sur des grandes feuilles de papier, je les déchire en morceaux aux bords irréguliers et d’après leur structure photographique je les distribue asymétriquement sur un mur.

Je commence aussi mon «Diary» (journal) sur une centaine de feuilles de carton de différents gris, de 100 x 70 cm, trouvées emballées dans un papier déchiré sur un trottoir de SoHo. C’est une sorte de laboratoire d’idées et de recherches, de combinaisons de divers matériaux, photos, écriture, papier peint, couleur, dessins… Le format de ces feuilles convient au processus régulier du concept de journal, de plus il est malléable, transportable et me permet, un peu comme si je prenais des notes écrites, d’expérimenter mes idées dans presque toutes les situations et dans tous mes déplacements. Par ailleurs, je simule, devant l’objectif, des performances conceptuelles sur le mode du grotesque et du décalé. Je me mets en scène, prend des poses clownesques et photographie avec le retardateur les séquences de ces performances.

En quoi consiste les «Arrachages» et dans quel contexte les as-tu conçus?

Holger Trülzsch. Un jour, en 1974, dans l’escalier de mon loft, dans des détritus, je trouve une grande photo d’une mise scène où un jeune homme est allongé sur la chaussée devant une voiture qui se rapproche; jeune homme que j’ai rencontré par la suite au Food. Je mets en scène cette photo dans l’escalier et la photographie, j’en fais un tirage que j’oublie par inadvertance dans le bain d’arrêt. Quelques heures plus tard, le tirage est solarisé et boursouflé, son émulsion se décolle du papier, les cloques sont autant de petites anamorphoses. J’arrache les parties décollées, le blanc du papier apparaît sous chaque déchirure. Je répartis et colle les fragments photographiques prélevés sur un papier noir et mat qui contraste avec les gris et la brillance du papier photographique et avec le blanc du papier écorché. Ce fond noir prolonge l’image photographique en un espace imaginaire, relie les fragments photographiques, reconstitue l’invisible.

Je continue ce procédé d’arrachage, que j’intitule «Arrachages / Photographie-Analyse», en utilisant une photo d’une mes performances où je «tombe» dans un écran de télévision; cette image avec à l’arrière-plan des compositions urbaines dans l’encadrement des fenêtres du loft est particulièrement intéressante pour ma «Photographie-Analyse» d’un espace recomposé.

Déchirer une image photographique est alors considéré comme un acte de vandalisme; il est possible que l’évocation dans les médias de raser New York au bord de la faillite, ait choqué mon imagination de jeune européen et m’ait influencé.

Cette même année, pendant un séjour de plusieurs mois dans l’île grecque de Spetsai, je découvre les maisons abandonnées qui, selon la tradition, restent intactes après la mort de leur propriétaire, pendant une année voire plusieurs jusqu’à ce que les héritiers mâles, notamment ceux vivant à l’étranger, aient pu être contacté pour trouver un accord.

En veillant à ne rien déranger, sans même ouvrir les volets, avec des temps de pose très longs, je réalise la série photographique «Stilleben» (Nature morte), en inscrivant dans le carré d’un format 6 X 6, les natures mortes composées par les meubles et objets de l’être disparu.

Alors agacé par les prédications et le formalisme répétitif d’un certain art conceptuel, je poursuis, sur le mode du grotesque et du dérisoire, mes séquences photographiques de performances et mises en scène commencées à New York.

Dans des maisons déjà en partie vidées, devant l’objectif, je joue avec les mots que j’écris sur les murs, je construis des «Floor pieces» (pièces sur le sol) avec les matériaux du site, en faisant des alignements de la terre du jardin sur le plancher, des sculptures éphémères avec des morceaux de chaises, un espace délimité par des bandes de tissus dont le point de fuite converge vers une fenêtre obstruée avec le matelas du mort…

De retour à New York, je fais des tirages de ces séquences, en choisis certaines et les traitent avec mon procédé d’arrachage. Je développe jusqu’en 1978, les «Arrachages / Photographie-Analyse».

Tu exposes également des «Cracking lines», quel traitement appliques-tu à ces images?

Holger Trülzsch. Entre 1974 et 1988, je réalise entre autres des «Crackings lines». Je casse la surface de tirages photographiques, craque en lignes parallèles certaines parties de l’image, ces scarifications mettent à nu le blanc du support papier. Ce procédé transforme et donne du relief à la texture de la photographie, interrompt la continuité de l’image, la restructure. J’ai «craqué» ainsi des portraits, des paysages et des architectures. La trame géométrique des «Crackings Lines» fonctionne particulièrement bien avec des sujets d’architecture, en se superposant à la structure des bâtiments elle la rend plus complexe; je peux ainsi, sur la structure de l’image photographique, composer une autre image. Les «Cracking lines» de 1988 sont des études pour une œuvre (1 x 1,50 m, constituée de 4 tableaux juxtaposés) représentant un pont de Paris dont la première version a disparu dans un incendie des réserves du Centre national de la photo / Palais de Tokyo.

Quand es-tu venu t’installer à Paris?

Holger Trülzsch. En 1980, je quitte N.Y pour vivre à Paris. Les nouveaux développements de la photographie issus de la scène new-yorkaise sont encore ignorés voire refusés par le milieu photographique français. Je me souviens d’un critique de la photographie alors influant et aujourd’hui professeur aux Beaux-Arts de Paris, qui, lorsque je lui ai montré les séquences photographiques de mes performances et certains de mes «Arrachages», m’a dit «mais on ne peut pas ré-écrire l’histoire».

J’ai continué mon «Diary» tout en explorant de nouvelles problématiques artistiques, en réalisant des projets protéiformes, de grandes installations et interventions…

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram