Occupant la Galerie Sud, aux baies vitr├®es ouvertes de plain pied sur la rue, ses terrasses de caf├®, les bateleurs de la place Stravinsky, et la foule bariol├®e des badauds et des touristes, lŌĆÖinstallation concoct├®e par Gabriel Orozco ├®voque une fin de march├®, ou de vide-grenier. A ceci pr├©s quŌĆÖelle est tir├®e au cordeau.

Dans une quasi p├®nombre, les objets-sculptures sont pr├®sent├®s sur deux segments de lignes droites parall├©les, et de m├¬me longueur, lŌĆÖun compos├® de tables de bois sur tr├®teaux pour les petits objets, et lŌĆÖautre, ├Ā m├¬me le sol, pour les plus gros volumes. Au mur, perpendiculaire ├Ā ces deux lignes, un accrochage lin├®aire de photographies, dessins, collages, et peintures.

Soit, ├®pousant une forme de ŌłÅ, ce qui ne saurait ├¬tre fortuit, un ├®chantillonnage de lŌĆÖ┼ōuvre ├®clectique de Gabriel Orozco, o├╣ lŌĆÖon retrouve les pi├©ces les plus c├®l├©bres: la fameuse DS amincie, Black Kites, le cr├óne-├®chiquier, des pi├©ces r├®centes comme Eyes Under Elephant Foot, tronc de beaucarn├®a, constell├® dŌĆÖyeux de verre, ou plus anciennes, tel Recaptured Nature, des chambres ├Ā air revulcanis├®es en sph├©re.

Le cercle est un motif r├®current de lŌĆÖ┼ōuvre. Originel et prolif├®rant, le cercle est g├®om├®trique, organique, et souvenir de cosmogonie indig├©ne. Mais foin dŌĆÖexotisme dans lŌĆÖ┼ōuvre de Gabriel Orozco, cŌĆÖest bien le monde globalis├®, qui en est tout ├Ā la fois le mat├®riau et lŌĆÖatelier.

CŌĆÖest sans doute lŌĆÖune des raisons qui font que lŌĆÖartiste ne sŌĆÖest jamais enracin├® ni quelque part, ni dans une mani├©re. Il aurait pu, par exemple, ainsi quŌĆÖil sŌĆÖen expliquait en┬Ā1994, lors de sa premi├©re exposition chez Marian Goodman ├Ā New York, ┬½d├®couper une voiture [alors], puis des grosses voitures, puis des camions, puis un avion┬╗. A rebours de toute surench├©re, lŌĆÖart de Gabriel Orozco est un art de lŌĆÖadaptation, sinon de la survie, fond├® sur une observation attentive des lieux et du quotidien.

Il sŌĆÖagit de saisir en quelque endroit que ce soit les conjonctions, fortuites ou arrang├®es, entre lŌĆÖart et la vie. Pour cela, ├®crit Gabriel Orozco dans lŌĆÖun de ses carnets, il faut ┬½travailler dans un espace avec la perspective et les possibilit├®s dŌĆÖun individu, pendant quelques instants et avec les mat├®riaux qui sŌĆÖy trouvent┬╗.

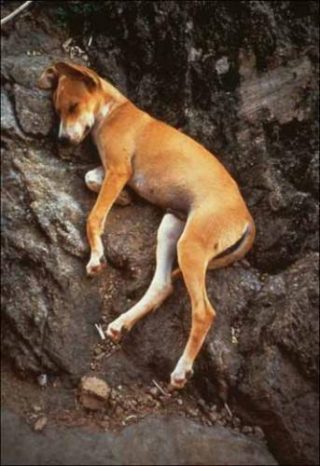

Ses photographies pourraient ├¬tre le parangon de ce processus qui fait la part belle au hasard. Outill├® dŌĆÖun simple compact, Gabriel Orozco arpente les villes o├╣ il r├®side, il y trouve des situations ready made: un toit-terrasse inond├® refl├®tant le toit du monde (From Roof to Roof, 1993), ou y arrange quelques modestes installations ├®ph├®m├©res: quelques planches r├®cup├®r├®es, un amas de d├®tritus, et voil├Ā le skyline de Manhattan, redoubl├® au premier plan de lŌĆÖimage (Island Within an Island, 1993); des figures circulaires, vou├®es ├Ā la disparition, obtenues en roulant en rond ├Ā bicyclette, dans deux flaques dŌĆÖeau (Extension of Reflexion, 1992); les ├®tals vides dŌĆÖun march├® d├®sert, ponctu├®s chacun dŌĆÖune orange, point vif qui se r├®p├©te et entra├«ne lŌĆÖ┼ōil dans la profondeur insondable de lŌĆÖimage (Crazy Tourist, 1991).

Autant de reconfigurations de lŌĆÖespace et de sa perception, mat├®rialis├®es et document├®es par la photographie. Une photographie qui, comme toute lŌĆÖ┼ōuvre de Gabriel Orozco, reste modeste dans sa technicit├® et ses dimensions, mais qui acquiert une autonomie gr├óce ├Ā la justesse du point de vue. Cette justesse est synonyme dŌĆÖune ├®conomie de moyens n├®cessaire ├Ā une ┼ōuvre nomade qui a pour vocation de r├®ordonner furtivement ┬½la chance et le chaos┬╗.

├ēconomie aussi dans la simplicit├® des gestes du sculpteur, et lŌĆÖ├®clectisme de ses mat├®riaux, m├®dium, et pr├®occupations, qui forment une sorte de constellation dont les fils rouges nŌĆÖen finissent pas de se croiser: r├®flexion sur les lieux et lŌĆÖespace, les d├®placements, et les moyens de transports quŌĆÖils impliquent, sur la ville mondialis├®e, territoire privil├®gi├® de lŌĆÖartiste, mais aussi la nature et le d├®sert mexicain, ou encore lŌĆÖempreinte, lŌĆÖappropriation, lŌĆÖextraction et la reconfiguration, le couper/coller pr├®-informatique, les contre-pieds, le cercle, et, toujours, choisir. ┬½Le choix jour apr├©s jour est le fil conducteur des po├©mes┬╗, ├®crit-il encore.

Four Bicycles, une reconfiguration en une pi├©ce, par simples embo├«tages, de quatre bicyclettes, auxquelles lŌĆÖartiste a ├┤t├® selles et guidons, est cr├®├®e, improvis├®e, en une semaine pour une exposition ├Ā Rotterdam, ├Ā laquelle lŌĆÖartiste, en nomade moderne, arrive avec sa seule brosse ├Ā dents. Le crachat de dentifrice est dŌĆÖailleurs un mat├®riau originel de lŌĆÖ┼ōuvre, que lŌĆÖon peut revoir dans First Was The Spitting III, 1993, prolong├® dŌĆÖexcroissances circulaires, sur papier millim├®tr├®.

A Monterrey, au Mexique, il sŌĆÖapproprie lŌĆÖannuaire du t├®l├®phone dont il ne garde que les colonnes de num├®ros quŌĆÖil contrecolle juxtapos├®es sur un rouleau de papier japonais (Dial Tone, 1992). SŌĆÖil y a bien une continuit├® entre lŌĆÖobjet initial ŌĆö┬ĀlŌĆÖannuaire, la DS, les v├®los, lŌĆÖascenseur raccourci en hauteur (Elevator, 1994)┬ĀŌĆö, et la sculpture obtenue par extraction / reconfiguration, elle devient de fait un objet hors dŌĆÖusage: un annuaire sans nom, r├®duit ├Ā la seule po├®sie des chiffres align├®s, une DS plus a├®rodynamique que lŌĆÖoriginal, mais priv├®e de son moteur et donc r├®duite ├Ā lŌĆÖimmobilit├® totale, quatre bicyclettes dont aucune nŌĆÖest ├Ā enfourcher.

Des objets du quotidien, embl├©mes de la modernit├® industrielle, et de la production en s├®rie, auxquels Gabriel Orozco se refuse dŌĆÖajouter quoi que ce soit, sont retourn├®s en artefacts empreints dŌĆÖabsurde dada├»ste. Le tableau de commande dŌĆÖElevator, plaqu├® au sol, ne propose dŌĆÖailleurs quŌĆÖun seul ├®tage.

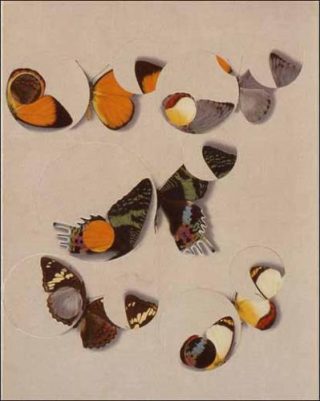

Diss├®min├®es dans lŌĆÖexposition, selon une cartographie al├®atoire, des photographies de Jacques-Henri Lartigue, reconfigur├®es par des d├®coupages/collages circulaires, ponctuent lŌĆÖexposition dŌĆÖimages-rep├©res, qui ├®voquent un bonheur surann├®, contemporain au nihilisme dada, et intimement li├® ├Ā la modernit├® prometteuse du d├®but du XXe si├©cle, et ses r├¬ves de vitesse et dŌĆÖ├®l├®gance.

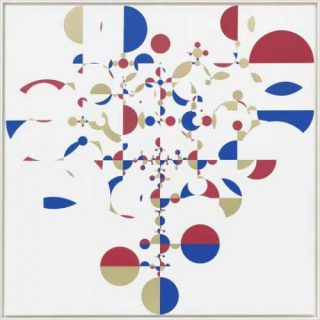

Lartigue, la DS, un ascenseur de gratte-ciel new yorkais du si├©cle dernier, des ├®chiquiers, fourches de v├®los, et gestes duchampiens, la d├®su├®tude des r├®f├®rences, des mat├®riaux ou moyens utilis├®s, lŌĆÖaspect bricol├® et artisanal des sculptures, sont subitement pris ├Ā contre-pied par les peintures r├®apparues dans les ann├®es 2000 avec notamment la s├®rie Samurai Tree.

La rigueur constructiviste et la prolif├®ration organique des d├®buts de lŌĆÖ┼ōuvre sŌĆÖy retrouvent. Mais cette fois, la d├®multiplication de motifs circulaires est contr├┤l├®e par ordinateur, qui calcule 672 possibilit├®s de combinaisons color├®es, fabriqu├®es et mises en couleur suivant les indications de Gabriel Orozco qui, plus quŌĆÖen ma├«tre, se comporte en patron, sillonnant la plan├©te et dirigeant ├Ā distance la production de deux ateliers, lŌĆÖun bas├® ├Ā Paris, et lŌĆÖautre ├Ā Mexico.

Richesse des mat├®riaux┬Ā(feuille dŌĆÖor), fini industriel, d├®l├®gation du faire et non plus collaboration artisanale, recours ├Ā l’internet et ├Ā la t├®l├®phonie mobile, prennent ├Ā revers une ┼ōuvre tout empreinte de la pr├®carit├® et de lŌĆÖextr├¬me modestie du bric-├Ā-brac install├® sur les Working Tables, qui ouvrent lŌĆÖexposition. O├╣ lŌĆÖon retrouve les couvercles de pots de yaourts Danone quŌĆÖOrozco avait punais├®s aux murs de la Galerie Marian Goodman ├Ā New York, un prototype miniature de Black Kites, des s├®ries de moulages en argile, ou encore une improbable pelure dŌĆÖoignon pinc├®e dans un petit socle de pl├ótre.

Comme si Gabriel Orozco avait soudainement pris en compte, dans une apparente acceptation m├®canique, la dimension ├®conomique de la mondialisation, qui pervertit les processus de production, et transforme ┬½le disciple en employ├®, le coll├©gue en subordonn├®┬╗, pour fabriquer des ic├┤nes dŌĆÖinspiration byzantine, totalement abstraites. Aux antipodes du spectacle et du tape-├Ā-lŌĆÖ┼ōil, lŌĆÖ┼ōuvre ├Ā contre-courant continue de jouer de d├®placements subtils, dŌĆÖinfimes ├®carts. Pas de racolage chez Gabriel Orozco, mais une sollicitation t├¬tue du spectateur appel├® comme il se doit ├Ā faire le tableau.

On regrettera cependant que lŌĆÖexposition du Centre Pompidou ne permette dŌĆÖ├®prouver les ┼ōuvres que des yeux et de loin. On ne peut plus comme chez Chantal Crousel, en 1993, se mettre au volant de La DS biplace, ni toucher Yielding Stone pour imprimer ses empreintes dans la plasticine. Black Kytes, My Hands are my Heart ainsi que Dial Tone ont ├®t├® mis sous cloche de verre, donnant une impression de mus├®ification peu compatible avec lŌĆÖ┼ōuvre, impression que le p├®rim├©tre de s├®curit├®, un peu large, autour des ├®talages, renforce.

Il tient ├Ā distance des ┼ōuvres un spectateur frustr├® qui d├®clenche sans cesse une alarme suscitant lŌĆÖintervention de deux gardiens rev├¬tus de lŌĆÖuniforme de la police de Mexico. Une fa├¦on quelque peu sarcastique de rappeler lŌĆÖorigine de lŌĆÖartiste nomade. Ces Imported Guards sont somme toute d├®bonnaires, qui nŌĆÖh├®sitent pas ├Ā plaisanter et proposer des postures iconoclastes pour regarder les ┼ōuvres, sans toucher, ni franchir les limites. Mais leur pr├®sence sonne comme un rappel ├Ā lŌĆÖordre: celui des fronti├©res que tout le monde ne franchit pas impun├®ment. Les po├©mes visuels de Gabriel Orozco ont aussi leur charge de subversion.

— 5000 Dongs, 1999. Gouache et mine de plomb sur billet de banque. 6,2 x 13,3 cm

— Atomist: Crews Battle, 1996. Gouache et encre sur impression couleur ├®lectrostatique. 15.9 x 22.2 cm

— Atomist: Making Strides, 1996. Gouache et encre sur coupure de presse. 20.9 x 20.9 cm

— Black Kites, 1997. Mine de plomb sur cr├óne. 21.6 x 12.7 x 15.9 cm

— Breath on Piano, 1993. Epreuve couleur chromog├©ne. 40,6 x 50,8 cm

— Cats and Watermelons, 1992. Epreuve couleur chromog├©ne / Chromogenic color print. 40,6 x 50,8 cm

— Crazy Tourist, 1991. Epreuve couleur chromog├©ne. 40,6 x 50,8 cm

— Dent de Lion, 1998. Tissu, papier et acier. 95 cm de diam├©tre

— Dial Tone, 1992. Pages d’annuaire t├®l├®phonique coup├®es et coll├®es sur papier japonais. 28 x 1036 cm

— Double Tail, 2002. Terre cuite. 13 x 70.5 x 21 cm

— Drops on Trunk, 2009. Sulfate de calcium, colle animale et mine de plomb sur tronc de manguier. 56,5 x 58,5 x 55 cm

— Elevator, 1994. Cabine d’ascenseur modifi├®e. 243.8 x 243.8 x 152.4 cm

— Empty Shoe Box, 1993. Carton. 12.4 x 33 x 21.6 cm

— Eroded Suizekis 13, 1998. Papier imprim├® d├®coup├® et coll├®. 28.6 x 20.6 cm

— Extension of Reflection, 1992. Epreuve couleur chromog├©ne. 40,6 x 50,8 cm

— Eyes Under Elephant Foot, 2009. Tronc de beaucarn├®a et yeux en verre. 147 x 144,5 x 140 cm

— Fertile Structure, 2008. Mine de plomb et pl├ótre sur bois. 49, 5 x 49, 5 cm

— First Was The Spitting III, 1993. Encre, mine de plomb et crachats de dentifrice sur papier quadrill├®. 41.9 x 32.4 cm

— Floating Sinking Shell, 2004. Pl├ótre et coquillage. 12 x 28 x 28 cm

— Four Bicycles (There Is Always One Direction), 1994. Bicyclettes. 198.1 x 223.5 x 223.5 cm

— French Flies, 2010. Argile et insectes. Dimensions variables

— From Roof to Roof, 1993. Epreuve couleur chromog├©ne.┬Ā40,6 x 50,8 cm

— Head, 2007. Terre cuite. 17.8 x 22.9 x 17.8 cm

— Horses Running Endlessly, 1995. Bois. 72 x 72 cm

— Imported Guards, 2010. Performance

— Island Within an Island, 1993. Epreuve couleur chromog├©ne. 40,6 x 50,8 cm

— Korean Air, 1997. Encre et crayon de couleur sur impression papier copi├®e et coll├®e sur papier. 28 x 21.6 cm

— Kytes Tree, 2005. Peinture polym├©re synth├®tique sur toile. 200 x 200 cm

— La DS, 1993. Citro├½n DS modifi├®e. 140.1 x 482.5 x 115.1 cm

— Lartigue Collages, 2010. Papiers imprim├®s d├®coup├®s et coll├®s. 28 x 29 cm chaque

— Moon Tree, 1996. Bois, papier et plastique / Wood, paper and plastic. Dimensions variables

— My Hands Are My Heart, 1991. 2 ├®preuves couleur chromog├©ne. 23.2 x 31.8 cm chaque

— My Hands Are My Heart, 1991. Terre cuite. 15.2 x 10.2 x 15.2 cm

— Observatory House, 2006. Bois. 19.5 x 80 x 79.5 cm

— One Finger Two Balls, 2002. Terre cuite. 20 x 39 cm

— Pelvis, 2007. Terre cuite. 24.8 x 31.1 x 16.5 cm

— Pinched Ball, 1993. Epreuve couleur chromog├©ne. 40,6 x 50,8 cm

— Recaptured Nature, 1990. Caoutchouc vulcanis├®. 75 x 105 x 85 cm

— Samurai Tree (Invariant 1W), 2006. Tempera et feuille d’or sur bois. 55 x 55 x 6 cm

— Sans titre, 1995. Crayon sur papier calque. 32,5 x 168,5 cm

— Sans titre, 2002. Collage et encre sur papier. 28 x 21 cm

— Sans titre, 2002. Encre sur papier. 28 x 21 cm

— Seed, 2003. Maille en acier galvanis├® et boules en mousse de polystyr├©ne. 43 x 46 x 20 cm

— Shade Between Rings of Air, 2003. Bois, carton et m├®tal. 28 x 153 x 92 cm

— Shoes, 1993. Chaussures, lacets et m├®tal. 16.5 x 28 x 11 cm

— Soccer Ball 7, 2005. Ballon de football incis├®. 25 cm de diam├©tre

— Solar Graphite, 2006. Mine de plomb et pl├ótre sur bois. 55,5 x 55,5 x 5.7 cm

— Spume Stream, 2003. Mousse de polyur├®thane. 25.4 x 172.7 x 104.1 cm

— Three Arms, 2005. Terre cuite et trois parties. 5.7 x 64.7 x 6.3 cm. 5.7 x. 55.8 x 10.1 cm. 7.6 x 54.6 x 8.8 cm

— Toilet Ventilator, 1997. M├®tal, moteur et papier toilette. Dimensions variables

— Torso, 2006. Terre cuite. 25 x 55 x 45 cm.- Two Socks, 1995. Papier m├óch├®. 17 x 28 x 12 cm

— Untitled (Finger Rule), 1995. Mine de plomb sur papier craie. 31.1 x 526.4 cm

— Working Tables, 1990-2000. Technique mixte. Dimensions variables

— Yielding Stone, 1992. Plasticine. 36.8 x 39.4 x 40.6 cm

Publications

Gabriel Orozco, catalogue de l’exposition, sous la direction de Christine Macel et Ann Temkin. Ed. Centre Pompidou / MoMA, Paris, 2010.

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram