Franck Scurti a le droit de se lever tard. Durant son enfance, il a du regarder l窶冑orloge de la salle de classe de longues heures mornes, et s窶册st jurテゥ de rattraper le temps perdu quand il serait grand. Aujourd窶冑ui devenu artiste plasticien テ la cテエte grimpante, ce trublion テ la sage bobine met au monde des objets, des images, des peintures. Il trace des interstices de libertテゥ, vテゥritables respirations poテゥtiques, dans un monde de labeur et de rティgles, oテケ le temps se compresse.

Sa derniティre exposition テ la Galerie Anne de Villepoix avait une saveur vivifiante. Des piティces de bois, de bric et de broc, agencテゥes savamment, comme accumulテゥes au cours des fテェtes ou des rテェveries d窶冰n enfant trentenaire et lucide. Les montres sont dテゥrテゥglテゥes, les tableaux plannings incomprテゥhensibles, les lampes gribouillテゥes, les idテゥes associテゥes, les perroquets hors des cages, les magasins occupテゥs par lesdits volatiles. La fin du monde est joyeuse, libテゥratrice, jamais insensテゥe.

J窶兮i rencontrテゥ Franck Scurti et lui ai demandテゥ de parler de son emploi du temps, de son rapport テ l窶兮rgent et de son statut d窶兮rtiste.

Je te propose d窶兮ller au plus important tout de suite si tu veux bien. Selon toi, le rテエle de l窶兮rtiste n窶册st-il pas d窶兮gir テ cテエtテゥ de l窶兮liテゥnation inacceptable des hommes au travail, ratant l窶册ssentiel d窶册ux-mテェmes, et qui テ mon avis se rapporte テ l窶册nfance, テ la poテゥsie ou テ des choses archaテッ;ques?

J窶兮i toujours テゥtテゥ libre, enfin j窶兮i toujours essayテゥ de l窶凖ェtre par diverses ruses ou manigances. Mais la libertテゥ, c窶册st relatif, car, au fond, cela veut dire quoi? Que tu es riche, que テァa va bien pour toi, ou alors que tu es pauvre, et lテ, テゥvidemment, ce n窶册st pas terrible, mais d窶冰ne certaine faテァon, tu es libテゥrテゥ de certaines contraintes.

Je n窶兮vais pas d窶兮rgent, alors comme beaucoup de gens, j窶兮i essayテゥ de trouver des compromis pour avoir le temps de crテゥer. Je crois que lorsque tu es artiste, il faut aussi passer du temps テ ne rien faire. Ce temps-lテ peut aussi テェtre vu comme un temps de travail, mais c窶册st un temps non productif, non soumis テ la rentabilitテゥ, テ l窶册fficacitテゥ, c窶册st un moment d窶册rrance de la pensテゥe. Il faut savoir テェtre disponible, attentif aux choses qui nous entourent, rester en テゥveil. Aujourd窶冑ui, si j窶兮i envie de voir quelqu窶冰n, je suis libre. Hテゥlas c窶册st souvent l窶兮utre qui ne l窶册st pas ! J窶兮i テゥvidemment des obligations, mais je dirais quand mテェme que mon emploi du temps est idテゥal. Il m窶兮rrive de regarder l窶冑eure, mais je n窶兮i jamais possテゥdテゥ une montre de ma vie. Je ne regarde pas les dates sur les contrats que je signe et j窶兮i aussi du mal テ me rappeler les dates de crテゥation de mes ナ砥vres! Les idテゥes arrivent en lisant le journal, dans la rue, au cafテゥ, chez moi.

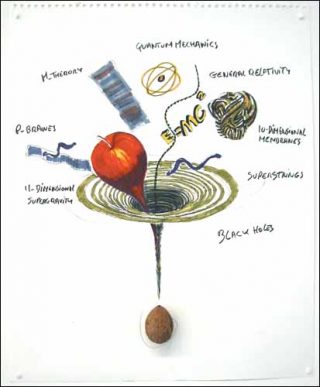

C窶册st en lisant Francis Ponge que j窶兮i appris テ mieux regarder les objets, テ essayer de les comprendre. Le parti pris des choses est vraiment un livre exceptionnel. Ponge essaie d窶凉 rテゥvテゥler le caractティre ontologique des choses. C窶册st aussi une rテゥflexion sur l窶兮cte de crテゥer, sur la poテゥsie, sur l窶兮rt, le langage. Lorsque j窶冰tilise une forme ou une matiティre, j窶册ssaie qu窶册lle me ramティne テ une expテゥrience. Crテゥer une ナ砥vre テ partir d窶冰ne idテゥe c窶册st une faテァon d窶冓ncarner cette idテゥe en lui donnant une matテゥrialitテゥ.

L窶兮rtiste serait-il un combattant de l窶冩mbre, inテゥpuisable, agissant comme un rテゥsistant face テ l窶兮gitation du monde?

Je ne suis pas sテサr que l窶兮rtiste soit un combattant, mais un rテゥsistant, oui, sans doute. C窶册st un individu qui s窶册xprime dans la sociテゥtテゥ, dans la ville, en ce sens on peut le considテゥrer comme agissant dans la sphティre sociale. Mais l窶兮rt politique, quand il se revendique comme tel, ne m窶冓ntテゥresse vraiment pas. J窶兮i toujours eu du mal avec les ナ砥vres revendicatrices. Je n窶兮ime pas la bonne conscience, surtout lorsqu窶册lle a un prix. Paul Klee, a dit: ツォCela ne sert テ rien de faire de l窶兮rt contre le nazisme, il faut faire de l窶兮rt c窶册st toutツサ. C窶册st une phrase que je trouve intテゥressante, parce qu窶册lle dit que l窶兮rt est fondamentalement un moment de libertテゥ. Lorsque tu crテゥes une ナ砥vre, tu es dテゥjテ en opposition テ tout ce qui est rテゥactionnaire, テ tout ce qui est contre la vie, contre la libertテゥ.

Comment se dテゥroule la journテゥe type d窶冰n artiste ? Comment organises-tu le temps de ta production?

Je connais des artistes qui partent テ l窶兮telier tous les matins, cela me serait insupportable personnellement. Je dessine, je bricole, mais je collabore aussi avec des gens de l窶冓ndustrie pour la rテゥalisation des piティces plus complexes. Il m窶兮rrive dans des cas exceptionnels d窶兮ller travailler ailleurs, mais je n窶兮ime pas trop テァa. Je n窶兮i pas d窶兮ssistant fixe et je n窶册n veux pas, ce n窶册st pas mon truc, je suis un peu plus bordテゥlique que テァa dans mes histoires. Parfois je travaille treize heures par jour, mais lテ, en ce moment je ne fais rien et je me lティve テ onze heures! Je ne peux pas crテゥer テ heure fixe. C窶册st impossible. Il y a sans doute un fond de romantisme dans tout テァa.

Je suis dans le systティme, mais je ne pense pas テェtre vraiment un ツォprofessionnelツサ. Je suis sテサrement un spテゥcialiste, car comme on dit, je connais mon histoire! (rires) Lorsque tu appelles un professionnel, tu sais d窶兮vance qu窶冓l va rテゥpondre テ tes attentes. En ce qui me concerne, tu ne sais pas ce que je vais faire car tout simplement je ne le sais pas moi-mテェme! C窶册st tout le risque de mon activitテゥ, mais c窶册st aussi un des enjeux actifs de ma production. Face テ l窶兮rgent qui circule autour de moi, l窶兮rgent des commandes, des expositions, des productions, il faudrait que je fonctionne comme une entreprise, mais je ne le fais pas vraiment. Si c窶凖ゥtait le cas, il faudrait que j窶册mploie des assistants, mais si tu emploies des gens, tu n窶册s plus vraiment responsable de tes propres dテゥcisions. Il faut maintenir l窶凖ゥquilibre de l窶册ntreprise, trouver des contrats, テェtre responsable d窶兮utres personnes. Cela veut dire aussi qu窶冓l faut produire en permanence ! Que la petite idテゥe que tu as eue en buvant ton cafテゥ le matin, et テ laquelle tu ne crois absolument pas, doit テェtre mise テ l窶凖ゥtude.

N窶凉 a-t窶妬l pas une limite テ ton engagement face au systティme テゥconomique qui rテゥgit le monde de l窶兮rt?

J窶兮uto-finance la plupart de mes travaux, cela me laisse une libertテゥ d窶兮ction, de choix dans les dテゥcisions テ prendre. Je n窶兮i pas la volontテゥ d窶册xposer absolument tout ce que je fais.

Comment te dテゥbrouilles-tu avec la pudeur du public qui dテゥtourne les yeux de l窶卩砥vre qui est devant lui et regarde les cartels, le nom de l窶兮uteur, les explications. En d窶兮utres termes, comment se s窶兮rrange-t-on avec les cadres de l窶册xposition? Ne risquent-ils pas d窶兮ffaiblir le propos de l窶卩砥vre?

Et bien, cela ne m窶册st encore jamais arrivテゥ de rencontrer quelqu窶冰n qui me dise que j窶兮i changテゥ sa vie aprティs qu窶冓l ait vu une de mes ナ砥vres! (rires) Et cela tombe bien, car je n窶兮i envie de changer la vie de personne! Je pense que l窶兮rt n窶兮 pas d窶冓mpact sur la sociテゥtテゥ. Je n窶兮ime pas trop le collectif, j窶兮i des doutes sur le public. Je crois テ l窶冓ndividu mais テ partir de deux ou trois personnes, je commence テ avoir des doutes. Je me sens dans une contradiction, coincテゥ entre une volontテゥ de faire un art public, comprテゥhensible pour la plupart et le dテゥsir d窶冰n certain hermテゥtisme. Je travaille avec l窶冓maginaire collectif, mais je refuse de faire du spectacle. Je travaille avec des formes que l窶冩n connaテョt, des matテゥriaux ordinaires, des objets du quotidien, mais au fil du temps, tu construis un regard. Il faut que l窶卩砥vre parle d窶册lle-mテェme mais qu窶册lle soit aussi un commentaire sur autre chose qui se matテゥrialise (c窶册st mon idテゥe) par l窶兮ccrochage traditionnel, entre autres, ou les lieux destinテゥs, ou le cartel.

Lorsque j窶兮i exposテゥ au Centre Pompidou, je n窶兮vais que 28 ans et je sortais テ peine de l窶凖ゥcole des Beaux-Arts de Grenoble. テ ce moment-lテ, je n窶凖ゥtais pas du tout sテサr de continuer テ faire de l窶兮rt. J窶兮vais dテゥcrochテゥ une bourse de l窶僮nstitut des Hautes テ液udes en Art Plastique, ce qui m窶兮 permis de m窶冓nstaller テ Paris et d窶凉 vivre tranquillement pendant une annテゥe. Jean de Loisy, qui テゥtait commissaire au Centre Pompidou, voulait montrer des jeunes artistes et m窶兮vait contactテゥ pour exposer avec Franテァois Curlet dans un nouveau lieu appelテゥ ツォLe Studioツサ (qui est devenu aujourd窶冑ui l窶僞space 315). Je me rappelle avoir テゥtテゥ assez effrayテゥ par l窶冓dテゥe d窶凉 exposer, d窶兮utant plus que c窶凖ゥtait ma premiティre vテゥritable exposition publique, et puis au Mnam, on y montre principalement des morts. C窶册st un musテゥe.

L窶册xposition n窶兮 pas eu un grand succティs, nous テゥtions inconnus, mais cela a テゥtテゥ une expテゥrience riche en enseignements qui m窶兮 fait relativiser pas mal de choses, cela me sert encore aujourd窶冑ui. La rテゥification de l窶卩砥vre, par exemple, est un phテゥnomティne que j窶兮i compris assez tテエt. Les paramティtres liテゥs テ la condition de l窶卩砥vre, テ sa visibilitテゥ dans un espace institutionnel sont des テゥlテゥments que j窶兮i intテゥgrテゥs テ ce moment-lテ dans mon travail. Je pense aussi que la notion de ツォjeune artisteツサ est vague ; c窶册st surtout une invention pour le marchテゥ et la presse. Il faut du nouveau, c窶册st tout.

Lorsque j窶兮i commencテゥ テ travailler, on m窶冓nvitait テ des expos et je rテゥpondais par des projets. Je me suis rendu compte que pour beaucoup d窶兮rtistes, s窶冓l n窶凉 a pas d窶册xposition et bien il n窶凉 a pas d窶卩砥vre! La logique de la rテゥponse conditionne la production des ナ砥vres mais テゥgalement la visibilitテゥ de l窶兮rtiste, car elle permet la reconnaissance de son travail plus rapidement. Il y a une sorte de protocole: tu es invitテゥ テ une exposition, puis on aborde les conditions de production, alors tu sais que tu vas avoir de l窶兮rgent pour produire, et au final tu fais une proposition qui correspond テ cette somme. S窶冓l y a une thテゥmatique, comme souvent pour ce genre d窶册xpo, alors tu rテゥponds aussi au thティme. C窶册st un peu dテゥprimant, non? Cela aboutit souvent テ des propositions mineures.

Ce n窶册st pas que les artistes soient mauvais, c窶册st qu窶冓ls n窶冩nt plus le temps! La durテゥe des expositions et de mise en circulation des ナ砥vres est de plus en plus courte (entre 3 et 6 mois) et cela a un impact considテゥrable sur le temps de production des ナ砥vres. Cela fait dテゥjテ quelques annテゥes que j窶兮i modifiテゥ ma faテァon de travailler, que j窶册ssaie de rentrer dans une テゥconomie de travail quotidienne sans vraiment attendre qu窶冩n me propose quelque chose.

C窶册st assez classique comme mテゥthode de travail, mais dans le contexte actuel cela peut en surprendre quelques-uns. Soumettre l窶兮rtiste テ des coテサts de production, テ des demandes de projets, correspond テ une tentative de normalisation de la production artistique. Un projet est toujours soumis テ un commanditaire, テ la personne ou テ l窶冓nstitution qui va le financer. Il va テェtre discutテゥ, modifiテゥ, renテゥgociテゥ. Cela peut テェtre dangereux pour l窶卩砥vre car il peut arriver qu窶兮u final on soit trティs loin de l窶冓dテゥe initiale. Il m窶兮rrive de proposer des idテゥes qui trouvent peu d窶凖ゥcho car les gens sont souvent gテェnテゥs, tu bouleverses leur programme! (rires). Lorsque je crテゥe une ナ砥vre, je refuse de la modifier ensuite pour un contexte. Si on ne peut pas la montrer et bien je la montrerai ailleurs!

Aujourd窶冑ui j窶兮i parfois l窶冓mpression que l窶冩n ne crテゥe plus, mais qu窶冩n produit; pourtant avant un produit il y a toujours une crテゥation. Il ne faut pas prendre les devis de production pour des concepts! (rires)

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram