Pour saisir un lieu en sa totalitÃĐ et avoir le sentiment dâen pÃĐnÃĐtrer lâintimitÃĐ, le regard doit à la fois en scruter la configuration interne et lâunitÃĐ dâensemble, le percevoir à la fois du dedans et du dehors. Dans ÂŦÃtats de lieuxÂŧ, Charles Matton se livre à lâexercice en recourant à trois types de mise en scÃĻne de lieux choisis pour leur charge symbolique forte. Il sâagit:

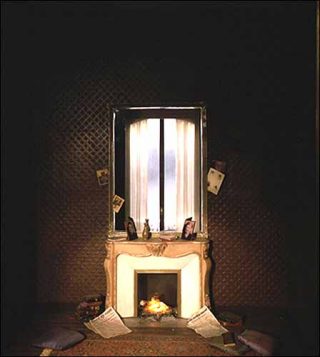

â de miniatures que Charles Matton qualifie de ÂŦboitesÂŧ et qui reproduisent des espaces clos et privÃĐs, comme des chambres dâÃĐcrivains (Paul Bowles et William Burroughs à Tanger), des ateliers dâartistes (celui de Francis Bacon), le cabinet de travail de Freud, des bibliothÃĻques, ou encore des espaces intimes (La Salle de bain);

â de photographies dont la plupart reprÃĐsentent les lieux miniaturisÃĐs des boites placÃĐes à cotÃĐ dâelles;

â de vues stÃĐrÃĐoscopiques de certains de ces lieux, notamment le cabinet de travail de Freud et des bibliothÃĻques.

La singularitÃĐ de ces trois mÃĐdiums et de leurs rapports semble au service dâune mÊme intention: mettre en Åuvre un regard en mesure dâÃĐpuiser le visible, en rÃĐsorbant pour cela lâinÃĐvitable ÃĐcart entre lâinstance du regard et lâobjet quâil vise.

Lâenjeu? La jouissance du regard, à chercher peut-Être dans ce ÂŦvoyeurismeÂŧ qui en est lâhorizon secret, dans cette ÂŦpulsion de regarderÂŧ dont parle Freud, quand ce qui voit sâoublie et se dissipe lui-mÊme dans ce quâil voit. Mais comment faire disparaÃŪtre cette distance sans annuler la visibilitÃĐ?

Commençons par la miniaturisation, commune aux boites et aux vues stÃĐrÃĐoscopiques, et qui ouvre à une jouissance visuelle bien spÃĐcifique. Dans les miniatures, lâÅil peut se repaÃŪtre de dÃĐtails dâune mÃĐticulositÃĐ admirable, fouiller à loisir lâintimitÃĐ de ces espaces privÃĐs, et circuler dans leurs architectures parfois complexes, toutes de recoins et de corridors subtilement agencÃĐs en enfilade. La disparition de lâinstance du regard dans le spectacle lui-mÊme se signale par un procÃĐdÃĐ rÃĐcurrent: dans les piÃĻces comprenant des miroirs, comme La Salle de bain, le spectateur ne se reflÃĻte pas. Tel un vampire ou un spectre, son corps est sans ombre et sans reflet: il doit mourir pour renaÃŪtre dans le spectacle quâil observe et faire corps avec le visible dont il a disparu.

On sera surpris, dans les miniatures dâateliers de peintres ou de sculpteurs, par ces statues ÃĐbauchÃĐes aux formes arrondies, embryonnaires, Ã la limite du monstrueux.

Sâagit-il de souligner quâelles sont figÃĐes dans leur genÃĻse, comme si le dÃĐsir de voir au plus prÃĻs impliquait la mort plastique de lâobjet? Mais la monstruositÃĐ latente de ces statues pourrait aussi renvoyer à la fascination pour lâinforme, pour le difforme jusquâà lâinsoutenable, pour lâÂŦinvisibleÂŧ au sens oÃđ lâon parle dâinnommable. à sa limite extrÊme, le regard se brÃŧle à cet invisible dans le mouvement mÊme qui le porte à ne faire quâun avec le visible.

Les vues stÃĐrÃĐoscopiques parviennent au mÊme degrÃĐ de dÃĐtail que les boites, mais absorbent lâinstance du regard par un procÃĐdÃĐ diffÃĐrent: le lieu nâest plus seulement enfermÃĐ dans une boite, il reste soustrait à la vue jusquâà ce quâon se penche sur les lentilles et quâon y emprisonne ses yeux. Dans les deux cas, lâintimitÃĐ nâest pÃĐnÃĐtrÃĐe et livrÃĐe à la possession du regard que parce quâil peut sây oublier tout entier.

Est-ce à dire que les photographies, de grand format, mettent à mal ce dispositif?

ExposÃĐes seules, elles sembleraient en effet reproduire des lieux et non leurs miniatures, tant sâen dÃĐgage une forte impression dâespace et de volume. Dans ce cas, le regard leur demeurerait extÃĐrieur. Mais ce sentiment du volume ne prend prÃĐcisÃĐment tout son sens que par la juxtaposition des photos et des piÃĻces miniaturisÃĐes dont elles sont tirÃĐes.

Car si les boites permettent à la fois au regard dâembrasser la totalitÃĐ du lieu et de jouir de ses dÃĐtails, câest-à -dire de voir presque dâun seul coup dâÅil le tout et ses parties, en revanche lâagrandissement spectaculaire du volume miniature dont elles sont tirÃĐes englobe le regard, puisquâil a au prÃĐalable englobÃĐ lui-mÊme la miniature. Des boites aux photos, lâespace sâest comme retournÃĐ sur le regard. Et voici que, littÃĐralement, il entre dans lâimage pour y apprÃĐhender les diverses parties du lieu, voici quâil habite lâimage.

Toutefois, Ã vouloir ÂŦhabiter lâimageÂŧ du lieu, le risque est de ÂŦdÃĐserter lâimaginaireÂŧ comme facultÃĐ de crÃĐation sans cesse renouvelÃĐe dâimages mentales de ces lieux.

La prÃĐcision des dispositifs ÃĐlaborÃĐs par Charles Matton met en ÃĐvidence lâambivalence de cette pulsion de regarder: elle peut se dÃĐlecter du visible rÃĐduit à son image matÃĐrialisÃĐe, mais au prix de lâabolition de la distance rÃĐflexive du sujet du regard. En sâoubliant ainsi dans ce quâil voit, le regard contemple sans le savoir le fond noir et menaçant de sa propre folie.

Charles Matton

â La salle de bains de Mariefried, SuÃĻde, 2001. Photographie couleur.

â Le grenier de Leopold von Sacher-Masoch II, 2005. Photographie couleur.

â La chambre dâAnna Freud à Vienne, 2002. Photographie couleur.

â Lâatelier dâun sculpteur contemporain, 2004. Photographie couleur.

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram