Interview

Par Patrick Sinety

La galerie (EvaHober prûˋsente les travaux d’Emilie Benoist, jeune sculpteur diplûÇmûˋe des Beaux-Arts, jeune mû´re aussi, qui envisage la crûˋation, ô¨ô ces choses qui ne servent pas û grand choseô ô£, dans une perspective utopique, non pas une utopie qui se manifesterait dans la violence rûˋvolutionnaire, mais intime, destinûˋe û interpeller celui qui choisira de se laisser interpeller. Elle parle ici de ce que la science a d’important dans sa dûˋmarche, du fonctionnement du corps, de ses secrets et de ses singularitûˋs parfois inquiûˋtantes, toutes choses dont on peut se rendre compte en visitant une exposition, ô¨ô Machine Oeilô ô£, oû¿ la science se paye le luxe de devenir poûˋsie.

Patrick de Sinety. Quelles sont les motifs qui t’ont conduit û te consacrer entiû´rement û la sculpture, et plus gûˋnûˋralement û choisir pour voie la si peu tranquille existence d’artiste ?

Emilie Benoist. Son intranquillitûˋ justement, la volontûˋ de choisir et de dûˋcider en permanence ce que je fais plutûÇt que me le laisser dicter. La sculpture n’a pas d’utilitûˋ concrû´te, elle ne sert spontanûˋment û rien. Son effet, si elle en a un, est d’ordre immatûˋriel, ses rûˋpercussions sont invisibles ou ne s’ûˋvaluent pas selon des critû´res normaux et concrets. Elle ne cherche pas û changer la sociûˋtûˋ, simplement û ô¨ô ûˋveillerô ô£ la pensûˋe de celui qui la regarde ou û lui proposer une pensûˋe diffûˋrente. Et puis on n’est jamais certain de sa facultûˋ û dûˋclencher quelque chose, ni de la nature de ce qu’elle produit sur le visiteur peut-ûˆtre bien loin de voir ce qu’on avait imaginûˋ qu’il verrait.

C’est cet ûˋtat d’incertitude qui rend cette voie si difficile. ûveiller la pensûˋe, ûˋventuellement lui faire percevoir la rûˋalitûˋ de faûÏon diffûˋrente, est û mon avis un acte utopique et une quûˆte d’absolue qui oblige en permanence û se remettre en question, û se dûˋpasser soi-mûˆme en vivant dans un ûˋtat continu d’effervescence crûˋatrice. L’exigence que requiert une telle quûˆte est û la fois excitante et risquûˋe parce qu’en dernier lieu, ce que l’on tente de restituer de la rûˋalitûˋ en la regardant avec le plus d’acuitûˋ possible, ne peut s’accomplir que dans la plus grande solitude.

De quelle maniû´re as-tu investie la sculpture ?, comment as-tu ûˋtûˋ amenûˋe û choisir tel matûˋriau plutûÇt que tel autre et û faire un type de sculpture trû´s ûˋloignûˋ de la sculpture traditionnelle ?

Je suis fascinûˋe par le travail du bois, peut-ûˆtre parce que je suis issue d’une famille dans laquelle le bois occupe une place importante. J’ai par exemple un parent qui a construit sa maison complû´tement en bois et a fabriquûˋ tous les meubles qui la remplissent avec du bois. Alors en entrant aux Beaux-Arts, je me suis naturellement dirigûˋe vers l’atelier ô¨ô boisô ô£, mais pour toutes sortes de raisons, liûˋes aux mûˋthodes d’enseignement, et aussi du fait d’une certaine maturation personnelle, je me suis orientûˋe vers d’autres formes de sculpture. Dans la mesure oû¿ la sociûˋtûˋ, grûÂce û la sophistication et au constant progrû´s de ses technologies, produit en masse des matûˋriaux bon-marchûˋs, il me semblait intûˋressant de jouer de ce paradoxe : utiliser ces matiû´res issues de l’hyper-technologie pour ô¨ô faire û la mainô ô£, dans une dûˋmarche artisanale, des objets uniques qui soient prûˋcisûˋment le reflet de cette modernitûˋ. Rûˋcupûˋrer les matûˋriaux d’usages courants les plus familiers et les moins nobles de la modernitûˋ pour les transformer artisanalement, voilû ma faûÏon de rûˋflûˋchir sur la sociûˋtûˋ et de prendre le contre-pied de sa fiû´vre de rendement.

Comment cette rûˋflexion se traduit-elle ? Quels types de questionnements, de rûˋflexions cherches-tu û provoquer chez celui qui regarde ton travail ?

Je me procure des choses qui n’ont pratiquement pas de valeur financiû´re et je les recycle, les transforme pour modifier la perception que l’on en a normalement. Je voudrais que les gens s’arrûˆtent devant des objets fabriquûˋs û partir de matiû´res qu’habituellement ils dûˋdaignent et ne regardent qu’en fonction de leur degrûˋ d’utilitûˋ pratique. Il s’agit de regarder diffûˋremment, de s’interroger sur la notion de valeur, de trouver de l’intûˋrûˆt û des choses que normalement on ne regarde mûˆme pas, de trouver de la beautûˋ oû¿ il ne viendrait pas û l’esprit d’en chercher.

La science occupe une place importante dans ton travail. Dans quelle perspective s’inscrit-elle ?

Oui, les voyages que j’ai faits en Inde et û Naples sont pour beaucoup dans la relation que mon travail entretient avec la science. Mais c’est plus spûˋcialement ce que j’ai vu du rapport que la religion ou la culture populaire entretiennent avec le corps qui a influûˋ sur mon travail. La reprûˋsentation scientifique du corps, toute l’iconographie qui concerne l’anatomie, les clichûˋs du cerveau, la capacitûˋ que l’on a dûˋsormais de localiser et de photographier ses zones d’activitûˋs, les processus de certains de ses phûˋnomû´nes, tout cela m’intûˋresse et me sert. Montrer ce qui est en activitûˋ û l’intûˋrieur de nous, ce qui nous permet de penser, de nous mouvoir, et que normalement on ne voit pas, offrent de vastes possibilitûˋs artistiques.

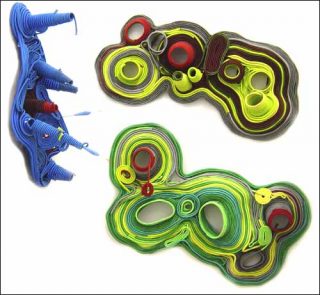

En travaillant sur l’exposition, je trouvais par exemple intûˋressant de matûˋrialiser le processus de la vision, de mettre en scû´ne le fonctionnement de la rûˋtine. Avec les coupes de cerveaux restituant les ûˋtapes d’une hallucination, je voulais montrer un phûˋnomû´ne appartenant au domaine de la vision, une vision dûˋformûˋe par le dûˋlire, et correspondant û un moment prûˋcis, celui d’une crise.

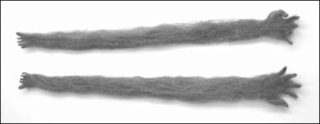

De mûˆme, la boûÛte û musique restitue un moment prûˋcis dans le dûˋveloppement d’un corps de nourrisson, c’est le rûˋsultat d’une observation en quelque sorte scientifique. Se rûˋapproprier tout ce qui rend compte des dûˋcouvertes scientifiques, puiser dans l’ûˋnorme masse de documents qui s’efforce de les matûˋrialiser, pour les intûˋgrer û un travail artistique, les rûˋinterprûˋter pour les dûˋtourner poûˋtiquement, s’inscrit dans une rûˋflexion sur notre modernitûˋ, sur la faûÏon dont la science nous force dorûˋnavant û percevoir la rûˋalitûˋ.

Et plus spûˋcialement dans cette exposition, il semble que ce questionnement passe par la vision.

Il s’agissait de prûˋsenter physiquement dans l’espace le processus de la vision, et û travers cette reprûˋsentation, de rûˋflûˋchir sur l’acte de voir. Est-ce qu’on voit tout ?, est-ce qu’on voit sans vraiment voir ?, est-ce que l’on comprend ce que l’on voit ? La sociûˋtûˋ brasse en permanence d’invraisemblables quantitûˋs d’informations pour la plupart vûˋhiculûˋes par l’image, mais que retient-on de cette matiû´re volatile, en constant renouvellement ? Il m’importe de comprendre ce que je vois, c’est cette volontûˋ de comprendre, de rendre intelligible et concret, qui a dirigûˋ la prûˋparation de mon exposition. û partir de schûˋmas presque scolaires, je mets en scû´ne le fonctionnement de la vision afin qu’en sachant comment ô¨ô cela marcheô ô£, on soit apte û s’en servir.

Le procûˋdûˋ est û la fois trû´s didactique et mûˋtaphorique : un jeu autour de la connaissance concrû´te d’un mûˋcanisme et la rûˋflexion plus large qu’on est invitûˋ û tirer de cette connaissance, sur le fonctionnement du monde par exemple. Il ne s’agit ûˋvidemment pas de se transformer en maûÛtresse et de faire la leûÏon, mais de mettre en branle son imagination, d’exciter la sensibilitûˋ, l’intelligence.

C’est d’ailleurs de cette maniû´re que s’est constituûˋe cette exposition. Le projet s’est ûˋlaborûˋ mentalement, comme une histoire qui se construit peu û peu, une action en engendrant une autre. Ici, chaque piû´ce dûˋcoulait de la prûˋcûˋdente, ce qui fait de chacune un ûˋlûˋment aussi essentiel û la structure et û la cohûˋrence de l’ensemble qu’un chapitre û une histoire. Je voulais matûˋrialiser le processus de crûˋation, le faire exister par la sculpture, restituer physiquement une pensûˋe artistique, ses divagations, ce dont elle se nourrit, û travers ses lectures, ses observations. Autant de choses qui n’ont pas d’utilitûˋ en soi, comme l’art, mais dont on a malgrûˋ tout besoin.

û ce sujet, cette galerie n’est-elle pas justement un luxe, une ô¨ô chose qui n’a pas d’utilitûˋ en soiô ô£ mais dont on a malgrûˋ tout besoin.

De mon point de vue, ce qui distingue la galerie (EvaHober d’un autre lieu, c’est la possibilitûˋ que l’on a de montrer son travail au fur et û mesure qu’il se fait. Cela induit une forme de spontanûˋitûˋ, une urgence qui situe notre travail dans le domaine de l’expûˋrimentation et nous ûˋcarte un peu de celui de la rûˋalisation d’une œuvre d’art indûˋfiniment pensûˋe et retouchûˋe. Dans ce contexte, l’ûˋchange avec d’autres artistes comme avec le public, est capital, il oblige û se justifier, û s’interroger sur son propre travail autant que sur celui des autres, û se remettre continuellement en question. Cette confrontation est un des aspects essentiels de ce lieu, non seulement parce qu’elle permet au visiteur de rencontrer l’auteur de ce qu’il voit, de dialoguer avec l’œuvre û partir de jalons et de pistes, mais aussi parce que cet ûˋchange nourrit notre travail et notre dûˋmarche artistique.

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram