Elisa Fedeli. Ton travail fait souvent écho à l’actualité socio-politique, avec des thèmes comme la violence urbaine et la croyance religieuse. La vidéo Eventual issue (2003), qui montre l’occidentalisation d’une jeune femme musulmane, a été censurée à Bakou en Azerbaïdjan, au moment de la polémique française sur le port du voile. Considères-tu ton art comme engagé?

Djamel Kokene. Mon travail n’est pas basé sur des faits rapportés par l’actualité et n’interroge pas plus la croyance religieuse. Mais l’idée de croyance m’intéresse pour la simple raison qu’elle est contenue dans chaque être humain. Cela n’a rien à voir avec la foi religieuse et ses conséquences dogmatiques. En revanche, je suis sensible à ce qui m’entoure et je m’intéresse aux différents sens de l’événement, aussi minime soit-il, à sa réactualisation dans le présent, ce qui est différent de l’actualité.

Pour revenir à la vidéo Eventual issue, elle est constituée d’un silence, d’un ralenti et la scène se déroule dans un appartement haussmannien. Au mur, un miroir dédouble les gestes du personnage. On y voit une femme en tenue musulmane traditionnelle recouvrant tout le corps, qu’elle retire avec lenteur pour atteindre le stade de la nudité, avant de se rhabiller à l’occidental. On est plus dans quelque chose relevant de l’érotisme que de la sexualité.

Mon art est-il engagé? Sans doute. J’ajouterai que l’indifférence est une forme de lâcheté. Exister ou vivre, c’est de mon point de vue être partie prenante. De ce fait, ne s’agit-il pas davantage du contexte d’apparition et de monstration de cette œuvre que de son engagement en tant que tel? Ce n’est pas à moi de juger et toute la question serait donc de savoir comment cette vidéo devient une œuvre dès lors qu’elle a été faite dans un contexte particulier — celui de la guerre du Golf et de la polémique sur le voile — et montrée à Bakou. Territoire politiquement délicat où faire référence au voile et à la nudité fait tache. Un imam a tenté de retirer la vidéo de l’exposition mais les femmes l’ont défendue! La vidéo a finalement été montrée, notamment grâce au soutien de la diplomate française. Mon œuvre a été lue comme une insulte et, le lendemain de l’exposition, la presse titrait: «Djamel Kokene makes a stripe tease». Cela m’a fait sourire car ce n’était pas mon intention. Certains artistes m’ont même tourné le dos!

Montrer ce travail dans ce contexte, c’était pour moi un défi autant artistique que politique. C’est une œuvre qui devient politique mais qui n’a pas été conçue comme telle: l’idée est d’abord née d’une rencontre avec une personne se disant Pied noir et qui vivait par procuration l’exil parental. Je lui ai simplement donné la possibilité de retracer une expérience éprouvée de son exil.

Bien sûr, il faut être engagé mais créer un art social ou politique ne m’intéresse pas. A cet égard, je considère l’espace d’exposition comme un champ d’expérimentation. Eventual Issue interroge donc moins le port du voile, que les conditions de transformation de l’individu. Tenue vestimentaire et architecture sont ainsi les modes de conditionnement du corps les plus visibles et ils influent fortement sur l’individu. Dans cette vidéo, le personnage féminin évolue d’ailleurs dans un espace haussmannien, symbole du contraste qui existe dans les pays anciennement colonisés entre architecture et mode de vie. Le seul moment où le personnage existe en tant qu’individu, c’est lorsqu’il est nu, c’est-à -dire sans apparat. Le corps devient alors corps, il est corps.

Pour toi, quel rapport l’art entretient-il avec le réel?

Djamel Kokene. Il entretient un rapport fortement lié à l’expérience au travers de laquelle se posent les questions de la transmission, du langage et du partage. Un rapport étroit et distancié où l’art n’est pas le réel. «Ce n’est pas du sang, c’est du rouge», disait Godard pour rappeler que le cinéma n’est pas la réalité. Et l’art ne peut se confondre avec le réel bien qu’il tente d’en percer les mystères.

Un rapport étroit par lequel on tente de comprendre et de renouveler l’expérience de la limite, c’est-à -dire la mort. La lecture de Walter Benjamin et de Giorgio Agamben aide à comprendre de manière aigue cette question de l’expérience commune et de son déclin, et par extrapolation ce rapport entre art et réel.

Très tôt, je me suis demandé si l’art se borne à enregistrer le réel ou bien s’il agit en lui. Ce rapport entre art et réel serait-il par exemple le retraçage formel de cette expérience ou une façon d’échapper à son déclin?

Encore étudiant, j’ai imaginé ce terme d’«artiste-stagiaire» pour décrire une posture qui pointe la dimension temporelle dans le travail de l’artiste, la place et le rôle qu’il occupe. Une posture qui intègre la transformation permanente et l’impossibilité de lui attribuer un rôle définitif. L’artiste-stagiaire est dans l’expérience, dans l’hésitation, allant à l’encontre de la spécialisation. En disant cela, je ne peux m’empêcher de penser à Play Time de Jacques Tati. Il n’y a plus d’expérience, on est dans la communication pour elle-même. Triste sort de l’homme contemporain.

Le dialogue entre art et réel se retrouve dans l’un des projets développés à Alger, en 2006, lorsque j’ai lancé le projet «Ecole Mobile»: nous avions, avec un groupe d’étudiants, travaillé sur la rumeur (ayant d’ailleurs en commun avec la narration orale le fait de ramener le lointain dans un «ici et maintenant»). On y avait répertorié tout ce qui se disait dans la ville (sur les hommes politiques, les multinationales, les projets architecturaux, etc.) et édité le tout sous forme d’un livret intitulé Le réel n’existe pas. Ce petit livret était ensuite vendu dans les rues d’Alger, à l’étalage. Tout cela a constitué une sorte de fiction basée sur des faits rapportés, mettant ainsi en jeu une certaine réalité. Il faut dire que c’était aussi une première de mener un tel projet en Algérie où les contraintes de l’espace public diffèrent totalement de celles qu’il y a ici en France ou ailleurs en Europe.

Toujours autour de la rumeur, on a mené un autre projet qui a consisté à publier, dans un quotidien national, une annonce (en arabe et en français), accompagnée d’un croquis: elle informait du report de l’ouverture d’une galerie (fictive bien sûr) et du vernissage de l’exposition de l’artiste Yakdan (fictif)! En effet, suite au vol du dessin (fictif lui aussi!), l’espace ne pouvait ouvrir ses portes. Et ainsi, le dessin de cet auteur fictif a fait le tour du pays via les médias. Il y a là l’idée de produire une histoire en prenant en compte la manière de la diffuser. Ici, on découvre une histoire montée de toutes pièces, mais raccordée à un personnage, Hay Yakdan, tiré du récit d’émancipation datant du XIIè siècle et écrit par le savant et philosophe arabo-andalou Ibn Tufay. A partir de là , je dirais que nous sommes dans une certaine fiction dont il s’agit d’agencer le scénario. Du coup, ce rapport qu’entretient l’art avec le réel suppose d’autres modalités d’approche et de construction de l’art. Ce qui m’intéresse, autant que possible, c’est de chercher à agir dans le réel pour générer un espace potentiel.

Tu as créé en 2005 le projet de l’Ecole Mobile, qui est une structure autonome et nomade de réflexion sur les modalités de production, de diffusion et d’enseignement de l’art. Comment est-il né? Quelles formes produit-il? Pourquoi revendiques-tu une pratique artistique nomade?

Djamel Kokene. C’est un projet qui remonte assez loin dans le temps et je me demande parfois si le fait d’être né et d’avoir vécu dans une ancienne école, en Kabylie, n’a pas directement influencé le développement de ce projet… L’ironie du sort est qu’il ne m’a pas été pour autant permis d’étudier tout de suite! Mon premier savoir était alors basé sur l’expérience vécue et l’oralité. Ça paraît sans doute très lointain mais ça a contribué fortement à mon éducation. L’autre aspect, c’est de m’être confronté à de nombreux écrits d’artistes. Ce sont d’abord leurs œuvres, leurs écrits, leurs descriptions, leurs analyses de l’art et leurs références philosophiques qui ont fortement contribué à mon éducation artistique et qui ont influencé la création de l’Ecole Mobile.

L’Ecole Mobile reflète pour moi l’absence d’autorité mettant en avant l’auto-pédagogie. Sa vocation est bien entendu d’être un espace ouvert à la réflexion artistique ainsi qu’aux conditions de l’expérience d’apprentissage de l’«acte artistique» dans le contexte de la globalisation de l’art. Mais l’Ecole Mobile est aussi un espace physique, un territoire artistique et temporaire au sein duquel s’organise, le temps d’un processus, un mode opératoire et de lecture actif dans le réel.

La question du vocabulaire artistique est également au centre du dispositif. Ce vocabulaire est une sorte de matière première à modeler, de déplacements et de confrontations d’idées, qui ne peut échapper à l’élargissement de ses limites et contraintes, tant formelles que théoriques. Qu’en est-il en effet de l’enseignement de l’art, des modalités et des paramètres d’apprentissage artistique en dehors des institutions, au regard de la globalisation effective des échanges, de l’internationalisation de l’art et des modifications culturelles, économiques et politiques qu’engendre un territoire?

Le principe étant d’imaginer des instants «T», des plages temporaires et géographiques où viendraient converger des expériences sociales, singulières mêlant réflexions et propositions, tout en revisitant collectivement les outils constitutifs de l’enseignement de l’art et de l’acte artistique. C’est donc un projet qui se veut évolutif et qui est nourri par le contexte d’action. L’Ecole Mobile fonctionne à partir de conversations collectives ponctuées par des actions dans la ville. On imagine des situations où chacun peut s’attribuer un rôle. Les participants sont autant acteurs de ce projet qu’auteurs de leur propre pédagogie.

Pour autant est-ce une «structure autonome»? Je préfèrerai parler de structure variable fonctionnant au fur et à mesure que les rencontres se réalisent. Quant à sa terminologie, elle se rattache à la réalité de sa mobilité et à son contexte territorial changeant. J’ajouterai ceci, sa finalité n’est pas la transmission d’un savoir objectif mais la mise en commun d’attitudes artistiques dont les œuvres sont des témoins et l’expression constitutive d’une posture vivante et sociale. Les formes ainsi produites sont très éloignées de ce que l’on peut imaginer et j’aimerais pouvoir les publier et ainsi les montrer.

Dans le cas de la rumeur Ă Alger, on est dans quelque chose Ă la fois de spĂ©cifiquement local, ancrĂ© dans le quotidien, et de global, par exemple via Internet. Tout autrement dans le cadre des projets menĂ©s Ă Bourges et axĂ©s sur la paranoĂŻa, on a renommĂ© une rue et posĂ© des plaques au nom de «Apophis – GĂ©ocroiseur – vendredi 13 avril 2029». Pour la petite histoire, Apophis est le nom donnĂ© par la NASA Ă l’astĂ©roĂŻde qui risquerait de percuter la terre un certain vendredi 13 avril 2029! Fiction ou pas, la rue existe avec ce nouveau nom.

Le projet de l’Ecole Mobile a démarré à Alger et s’est poursuivi sous forme de résidence à Bourges, à la Box, puis au Caire dans le cadre de la Villa Médicis hors les murs. Et dernièrement à Shanghai où je me suis rendu pour un repérage et où j’ai rencontré des étudiants de l’Ecole de XiYiTang. On est donc face à des configurations géographiques et culturelles à chaque fois différentes.

L’Ecole Mobile est aussi une façon de questionner notre mondialisation, les interactions entre les sociétés où se redéfinissent le rapport entre individuel et collectif, entre centre et périphérie, échappant à la vieille dichotomie dominants / dominés.

Plusieurs de tes pièces font appel à des citations et à des slogans. Quel est ton rapport au langage et à la langue française?

Djamel Kokene. Pour ce qui est de mon rapport au langage, il diffère de celui que j’entretiens avec la langue française. Ce n’est pas ma langue maternelle, je l’ai adoptée par la force des choses. Durant des années, j’avais un sentiment de frustration, de gêne, de malentendu. On vous rappelle sans cesse que «Vous parlez mal le français». Bien que risible quand on y pense, c’est une marque de rejet insupportable. A l’inverse, la découverte de Samuel Beckett m’a bouleversé avec cette phrase: «Il faut être étranger à une langue pour la remettre en question». Elle est devenue un élément d’appui dans ma façon d’appréhender une langue, le sens des mots et l’usage du langage.

Et l’usage du langage dans mon travail repose surtout sur l’existant, le «déjà écrit», le «déjà dit». Dans ces actes de parole, se joue un processus de subjectivation-désubjectivation. Le langage nous préexiste, nous ne faisons que répéter des énoncés, au travers d’un «Je» linguistique. Ce «Je» est donc interchangeable! Bref, ces «déjà dits» forment des concepts que je cherche à réactiver, à réactualiser.

La plupart des énoncés que je reprends sont rejoués autrement. Les œuvres comme Ça a été (2009), Monument aux non-morts (2010), Nous (2009), Musée du monde (2005 -2011) ou encore Je pense (2009) sont conçues dans l’idée de refaire usage d’un résidu de mémoire contenu dans l’énoncé. Il s’agit de pousser l’affirmation de l’énoncé à sa propre limite en tant qu’énoncé.

Répéter ces «déjà dits», c’est faire image autrement, tout en reconstituant un espace commun, où trouve également sa place la singularité.

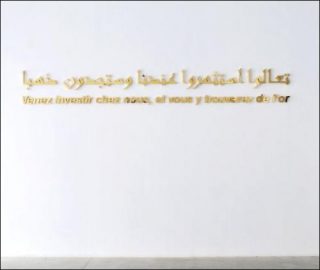

On peut aussi voir ces œuvres comme des objets de perception, ce qui m’intéresse de plus en plus. Le matériau utilisé, la taille, l’emplacement et l’agencement conditionnent la façon dont ces énoncés agissent. Notamment dans Venez investir chez nous, et vous y trouverez de l’or, cette phrase reconstituée de mémoire à partir d’un discours du président algérien Abdel Aziz Bouteflika, écrite en arabe et en français, en lettres dorées.

J’aime cette idée d’aller-retour entre le «déjà -dit», le «déjà -lu» et le «déjà -vu», desquels peut surgir un espace potentiel.

La question récurrente dans ton travail est celle des tensions entre l’individuel et le collectif. Pourquoi cette question te semble-t-elle importante? En quoi est-elle à même de renouveler la pratique artistique?

Djamel Kokene. L’interrogation de soi en tant qu’individu ouvre sur autrui. On est unique et multiple en même temps. On pense par soi-même avec, aussi, l’idée d’impliquer l’autre. Tout comme un travail artistique s’effectue singulièrement dans la solitude ou à plusieurs mais avec l’idée d’agir avec l’autre. L’autre, c’est toutes les autres singularités qui constituent ensemble un «Nous».

Cette singularité est importante pour la survie de chacun, il faut donc la cultiver, la sauvegarder. Ce qui m’intéresse est comment toutes ces singularités cohabitent ensemble et forment une communauté. J’aime l’idée d’une communauté mais sans identité. Et ce rapport entre le un et le plusieurs est le lieu d’une tension. Cette question de la tension entre individuel et collectif est très présente dans mon travail et sur différents niveaux. Cela suppose le retrait de soi. J’ai donc imaginé des «cadres d’action», c’est-à -dire des espaces intersubjectifs dans lesquels il devient possible de mettre en place des pratiques. Tels Laplateforme (2002), l’Ecole Mobile (2005), la revue trilingue Checkpoint (2006) et plus récemment la Tajmaât (2010).

Ces espaces intersubjectifs ont été menés, en France comme à l’étranger, collectivement et sous forme de collaboration. Une observation m’a été utile: avec L’Œil cacodylate, Francis Picabia a été le premier à élaborer ce cadre, cet espace intersubjectif. J’ai trouvé cette idée fabuleuse et d’une contemporanéité sans mesure!

Ensuite il y a le travail que je mène seul et dans lequel ce questionnement relatif aux tensions entre individuel et collectif prend forme sur des registres différents.

Dans la sculpture Show me God (2010) — un bâton en marbre noir serti d’une bague en argent gravée de ces trois mots — il est question de l’individu face à lui-même.

Dans Récit du bonheur (2010) — un long plateau posé sur une dizaine de chaises formant ensemble une table mais sans pied — il est question d’espace commun. Pour entamer un dialogue, il faut donc soulever le plateau à plusieurs. Cette œuvre est paradoxale car elle est à la fois un espace commun potentiel et sa négation.

En 2009, j’ai réalisé un bloc de béton sur lequel est gravé le mot «Nous» puis je l’ai brisé en deux. Cette sculpture attire l’attention sur la perte du commun. Je l’ai d’ailleurs cassé moi-même, sorte de performance filmée donnant lieu à la vidéo Two millions and five thousand years after. Le bloc dit la perte du «Nous». La vidéo dit la quête du «Je» mais un «Je» qui tape sur le «Nous».

Pour autant en quoi cette question de la tension entre individuel et collectif regarde-t-elle l’art? Tout nous file entre les doigts, part de travers. On a beau avoir forgé des sociétés ultra-modernes techniquement développées, on reste toujours autant séparé les uns des autres. Et l’art, à travers les œuvres, me semble-t-il, est le dernier espace potentiel dans lequel il devient possible de développer des pratiques. Je ne dis pas que l’art doit communiquer ou avoir une fonction. Il amène à réfléchir sur l’humain, ses désirs, la façon de se construire. Il permet de mieux saisir comment surpasser cette tension. C’est pour moi un enjeu capital.

Quels sont tes projets en cours?

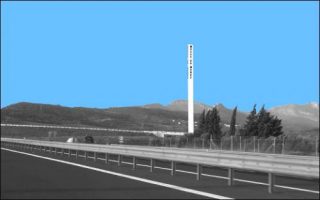

Djamel Kokene. Je travaille actuellement sur ma commande publique Musée du monde, une sculpture monumentale au croisement des autoroutes A75 et A750, dans la commune de Ceyras (Hérault), entre Montpelier, Bézier et Sète.

Il y a aussi des expositions en cours à l’étranger et l’invitation dans le cadre de «Marseille – Provence, capitale européenne de la culture 2013» pour laquelle j’ai déjà proposé un projet.

Je prépare aussi un film ainsi que le prochain numéro de Checkpoint consacré au rapport individuel/collectif. En même temps, je réfléchis pour les mois qui viennent à différents projets de collaboration.

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram