Les quatre expositions individuelles des œuvres d’artistes de génération et de contextes très différents — Henry Darger (1892-1973), artiste américain situé du côté de l’art brut, Michaël Borremans, artiste belge dont l’œuvre était encore inédite en France, Denise A. Aubertin, développant son travail sur les «Les Livres cuits» depuis 1974, et Nicolas Darrot, ayant conçu une installation en fonction de l’espace du patio — résultent de la volonté de la Maison Rouge d’alterner les expositions thématiques ou, comme ici, monographiques, avec les expositions des collections particulières.

C’est ainsi l’occasion de découvrir ou de continuer à côtoyer des œuvres de formes et d’enjeux bien différents, mais qui, par leur intensité et par le dialogue de leurs différences, nous révèlent en leurs liens, comment par l’obstination de démarches singulières se tisse en profondeur la profondeur de l’art.

L’espace de ce sanctuaire s’ouvre sur «Les Livres cuits» de Denise A. Aubertin, soit une centaine d’ouvrages à jamais scellés, laissant pour la plupart apparaître leur titre, enfermés par la pâte de leur cuisson, selon des recettes mêlant, farine, épices, riz, pâtes, fruits confits et autres.

Le livre devient ici objet dans son unicité, il se chosifie en s’hybridant en denrées alimentaires, avant d’être exposé sur la cimaise dans un écrin transparent. Parfois, le titre joue avec l’aspect comestible du volume. Ainsi, une croûte incrustée de fruits confits enserre les couvertures de L’Art dévoré. Images sucrées au XXe siècle ou du livre de Gide : Les Nourritures terrestres.

Le travail sur les livres, l’artiste le poursuit depuis 1969, depuis sa découverte du lettriste Gil Wolman, de Tom Philipps, des œuvres de Dieter Roth, réalisées à partir de produits alimentaires. Ces «Livres cuits» proposent un regard ludique sur notre rapport possible aux textes et nous rappellent que lorsqu’un livre est bon, on le dévore et que la littérature étant affaire de langue, de l’écrit à l’oral, de l’oral au buccal, il n’y a peut-être qu’un pas.

C’est aussi une rêverie sur le livre comme sédimentation du sens jusqu’à une part d’illisibilité, mais aussi, cristallisation du sens lorsque celui-ci interpelle, par la matière qu’il emprunte, le sensible.

L’accrochage se termine sur un dernier livre cuit : Le Bruit et la Fureur de William Faulkner et le titre fait la jonction avec l’exposition des œuvres d’Henry Darger, intitulée pour l’occasion : «Bruit et Fureur».

Probablement la plus étoffée et la plus troublante, la première exposition monographique en France de cet artiste d’art brut présente un accrochage d’un dédale de planches recto verso, de dessins aquarellés et de collages, où se déploie un monde étrange peuplé de fillettes souvent nues, pourvues d’un pénis, d’hommes en arme, de soldats, de monstres ailés, de fleurs géantes, un monde pourtant familier tant les figures qui s’y logent nous rappellent par leur graphie les illustrations des livres pour enfant du début du XXe siècle, les publicités et les «illustrés».

Henry Darger a composé, tout au long de sa vie une œuvre énigmatique — Les Royaumes de l’irréel — qui relate, au fil de 15 145 pages et 300 dessins, l’histoire des Vivian Girls : sept fillettes, filles d’un général qui dirige le royaume, résistant à l’assaut des méchantes armées des pays voisins, qui attaquent et assiègent le royaume, réduisant en esclavage les enfants et les massacrant. L’ouvrage s’achève avec la victoire des fillettes et le retour à un monde idyllique.

Inspiré de l’actualité de la Première Guerre mondiale et de lectures sur la Guerre de Sécession et amplement nourri des fantasmes de l’auteur, l’ensemble de l’œuvre met probablement en scène une autre scène en la transfigurant, celle de sa propre enfance meurtrie, assassinée mais finalement, peut-être victorieuse.

Né dans une famille modeste de Chicago, lorsqu’il a quatre ans, sa mère meurt en donnant naissance à une petite fille, que son père confie immédiatement à l’orphelinat. Adolescent, il est envoyé dans un asile pour enfants atteints de troubles mentaux, où il subit de mauvais traitements. À dix-sept ans, à la mort de son père, il s’installe dans sa ville natale et travaille comme factotum dans un hôpital catholique. Partageant ses jours entre l’hôpital et l’église de son quartier, il consacre le reste de son temps à l’élaboration de son œuvre et c’est à sa mort que le propriétaire de sa chambre, Nathan Lerner, lui-même artiste photographe et professeur au New Bauhaus de Chicago, découvre une montagne de dessins, des journaux et des livres, des images pieuses, dont s’est servi l’auteur, des coupures de presse, toute l’épopée du Royaume de l’irréel, composée au cours d’une cinquantaine d’années à l’abri de tout regard.

C’est vers les années 20 que Henry Darger décide d’illustrer son récit. Il a alors recours au collage et au report au carbone des illustrations qu’il glane dans les journaux et les livres. Plus tard, il se servira aussi de la photocopie. La force de l’œuvre tient à la fois de ce pouvoir d’appropriation et de détournement au profit d’une fantasmagorie personnelle, mais aussi des techniques mises au point (le collage, le report au carbone), dans une quasi clandestinité, à une époque où parallèlement se développait de façon plus manifeste dans le domaine de la création artistique, l’appropriation et la manipulation des images, par les artistes Dada — les premiers photomontages datent de 1918 —, ou plus tard, par les surréalistes ou encore plus près de nous, par les artistes du Pop Art.

Ce qui trouble avant tout dans cette œuvre, c’est la violence de certaines images (massacre des innocents, enfants étranglés, etc.) dont le traitement ressemble pourtant à celui des illustrations familières des livres pour enfant.

Quittant le bruit et la fureur du monde fantasmatique de Henry Darger (on peut visionner un film en version anglaise, réalisé par Jessica Hu en 2003, sur l’œuvre et l’artiste) ; on contourne le patio de la Maison Rouge sous le regard des imposants corbeaux alignés sur une structure qui leur sert de perchoir, du dispositif de Nicolas Darrot.

Une sonde blanche — ou œuf gigantesque — emplie d’air circule le long d’un dispositif, qui la guide autour de l’édifice. Lorsque la sonde blanche approche les noirs corbeaux, ceux-ci s’animent et croassent. Les aléas de la technique ne permettent pas toujours de répéter le cycle continu du dispositif prévu et construit par l’artiste. Mais, même immobiles, les ailes légèrement animées par le vent, ces oiseaux d’allure guerrière, dont la mécanique n’est pas sans évoquer les pièces de Rebecca Horn et dont le nombre et l’alignement rappellent les célèbres Oiseaux d’Hitchcock, ne manquent pas, à travers leur mise en scène et la symbolique qui les traversent, de produire une part d’étrangeté.

Enfin, loin du bruit et de la fureur, le visiteur pénètre l’exposition de huit peintures et de seize dessins de Michaël Borremans : The Good Ingredients. Des personnages dans des situations énigmatiques, des positions étranges — corps couchés au sol en quinconce, ailleurs, un homme s’enfonce des branches dans les narines —, semblent attendre dans un temps suspendu.

Une dimension photographique, voire cinématographique, traverse les peintures et les dessins, tant par le contenu de l’image que par le cadrage particulier qui participent à leur composition. Les peintures à l’huile aux éclairages subtils rappellent dans leur transparence et la finesse de leur picturalité la peinture flamande mais aussi Manet et la peinture surréaliste belge.

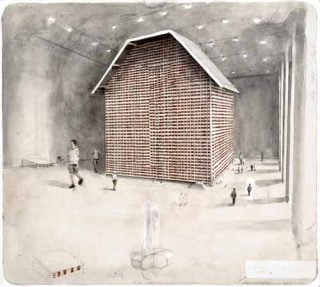

Quant aux dessins, de petits formats, parfois exécutés sur des supports particuliers, comme des couvercles de boîte, ils figurent de façon itérative une architecture qui lie l’infiniment grand avec l’infiniment petit : une maison plutôt banale aux très nombreuses fenêtres, comme amplifiée, qui ressemble à un jeu d’enfant, à une maquette ou à une architecture monumentale. Des personnages minuscules sont dans sa proximité ; d’autres, plus grands, les côtoient ou bien encore la maison est perçue comme maquette. Jeux d’échelle, de mises en scène étranges, de mise en abyme, chorégraphies de corps lilliputiens distribués dans l’espace des petits formats des supports, l’œuvre dans son ensemble développe toute une géométrie dont la logique reste secrète, la géométrie d’une énigme poétique.

En passant de salle en salle en salle, d’œuvre en œuvre, sous le noir regard des corbeaux aux ailes de parapluie de Nicolas Darrot, le long des livres boursouflés par la cuisson de Denise A. Aubertin, en longeant les figures et architectures étranges peintes et dessinés de Michaël Borremans, en traversant le monde onirique, parfois cauchemardesque, du Royaume de l’irréel de Henry Dager, face à ce que chacune de ces œuvres déploie comme méticuleuse rigueur, obstination, obsession et singularité, revient en la mémoire l’aphorisme de Georges Braque : «L’Art est fait pour troubler, la science rassure».

English translation by Marion Ross

Henry Darger

Untitled, n.d. Dessin.

Nicolas Darrot

Le Souillot, 2005. Matériaux divers, moteurs, dispositif sonore. 75 x 80 x 80 cm.

Cispeo, 2004. Matériaux divers, moteurs, dispositif sonore. 53 x 38,5 x 45,5 cm.

Michaël Borremans

The House of Opportunity (The Chance of a Lifetime), 2003.

Portrait, 2005. Peinture. 80 x 60 cm.

Denise A. Aubertin

Ramon Gomez de la Serra, La femme d’ambre, 2000.

Les Plus beaux tableaux du Louvre, 1992.

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram