L’exposition consacrée à huit dessins figuratifs d’Andrew Lewis, artiste anglais, traduit de multiples ruptures avec les travaux précédents et constitue, sans doute, une étape dans sa carrière. Technique, support, style, couleurs et sujets sont autres. Alors que, jusqu’à présent, son mode d’expression était le dessin au fusain, il se tourne ici vers le dessin qu’il photographie numériquement pour le colorier et en faire un tirage numérique.

Mais ce sont surtout les thèmes traités qui marquent le plus la césure avec son œuvre passé. Pour prendre conscience de la mutation, il faut se rendre au château de Rochechouart, en Haute-Vienne, où Lewis expose quelque quatre cents dessins au fusain jusqu’au 19 juin. Le titre de la manifestation est Points de vues, une traduction qui dénote une perte par rapport au titre anglais plus pertinent de Photo Opportunities, car plus proche des préoccupations de l’artiste.

Trois parentés thématiques réunissent ces dessins et se répètent obsessionnellement : le thème des monuments iconiques isolés, symboliques d’une capitale ou d’un pays, celui des touristes photographiant les bâtiments et se prenant en photo, et celui des personnes se cachant le visage.

Servant de base à des livres pour enfants, ses dessins au fusain représentent l’architecture-cliché par excellence que les touristes prennent en photo-souvenir à l’occasion de visites dans toutes les grandes cités du monde. Aucune vérité mimétique dans ses dessins, cependant (L’Arc de triomphe de l’Etoile, 2003). Il s’agit plutôt d’une synthèse vraisemblable d’un paysage-souvenir parfaitement identifiable par la mémoire du regardeur qui prend conscience que la manière personnelle de représenter les pays que l’artiste a rêvé de visiter, décrit en fait une expérience intérieure, un voyage dans sa tête.

La technique picturale parfois naïve, la perspective parfois gauche et l’assemblage des éléments des dessins confèrent au réel un effet imaginaire : un réel de son imaginaire. Andrew Lewis s’explique : « La chose la plus importante est de les [images] rendre les plus simples et directes possible ». Absence d’effet de lumière et d’ombre par manque de soleil. Les constructions se découpent sur un ciel grisé, généralement à gauche, et les frondaisons des arbres soit s’imposent à droite (Big Ben, Le Pont de Brooklyn), soit encadrent le dessin (La Pagode, Maison 1621). Ses vues sont bien ses Points de vues.

Quant aux personnages, ils sont généralement au premier plan et au centre. Andrew Lewis a beau affirmer : « L’idée, c’est que les personnages de mes dessins ne sont pas conscients qu’on les regarde », ils expriment pourtant souvent un refus de prendre la pose devant le photographe, de donner à voir leurs visages, comme dans L’église du village ou Le château fort. Cette attitude du renfermement sur soi, du refus de la prise de vue est encore plus nettement marquée lorsqu’une personne se recroqueville sur elle-même et se cache la tête dans les mains comme dans Le Phare, La Pagode, Le Puits couvert, Grange et silo ou La Grande Muraille de Chine.

Cherche-t-elle à éviter les yeux des autres ou l’œil de la caméra ? Être photographié, est-ce se voir voler son image intérieure, son image intime ?

L’impression qui se dégage de bon nombre de ses dessins est celle de tristesse, de solitude, de dépression, une vision personnelle d’aliénation renforcée, il est vrai, par l’emploi du fusain, donc du noir et blanc. « Et même si l’on ressent de la mélancolie ou du malheur, je voulais tout de même que ce soit beau, c’est-à -dire qu’en dépit du malaise représenté, un air d’enchantement existe », assure Andrew Lewis. L’exotisme des lieux et l’ambiance de vacances touristiques y contribuent.

Avec l’exposition actuelle à la galerie Art : Concept, Andrew Lewis nous fait entrer dans un tout autre univers, celui d’un monde imaginaire onirique. Le dessinateur propose une représentation moins introvertie et une distanciation plus grande vis-à -vis du réel. Il passe du faux réel au vrai irréel d’une architecture de ville utopique. La topologie et la mise en scène s’inspirent de la BD, les huit dessins ou planches coloriées formant un scénario pictural qui se lit de gauche à droite dans la salle d’exposition, comme sur la page d’un album.

Si Poutine en passant nous fait découvrir, par la fenêtre de sa limousine, le sommet d’un bâtiment étrange en forme de couronne, le premier volet du diptyque suivant, Couronnes impériales, présente une vue aérienne de cette immense construction, copie de la couronne portée à l’occasion du couronnement royal, couverte de velours pourpre et de pierres précieuses, à l’image des énormes temples hindous décorés et peints. Le deuxième volet est en fait l’axonométrie de ce monument-couronne, où vivent nombre d’individus. Ses vues en coupe sont comme autant de tranches de vie miniatures que l’artiste va projeter et agrandir dans les cinq dessins suivants de l’exposition.

Tandis que de nombreux éléments restent indécryptables, les couvertures de quatre livres de l’édition Penguin, présentés en guise d’affiches murales, surplombant le jardin, sont peut-être des clés. Les deux premiers livres furent écrits par Sir Arthur Conan Doyle Study in Scarlet (1887) et The Sign of Four (1890), mais sans doute faut-il être Sherlock Holmes et Andrew Lewis pour voir le lien avec l’œuvre et trouver le fil rouge, si ce n’est la couleur « scarlet » du velours pourpre de l’énorme couronne.

Plus significatifs sont les deux romans de l’écrivain britannique Evelyn Waugh (1903-1966). Vile Bodies (1930) caricature le monde débridé des « Bright Young Things » qui fuient l’ennui et recherchent l’amusement en de folles soirées où sexe et beuveries sont au programme. Le sujet est à rapprocher de celui du diptyque exposé Des gens qui se droguent, qui dansent, qui s’amusent : le premier dessin numérique décrivant les danseurs drogués, le deuxième les danseurs non drogués dans une atmosphère de lumière violette de boîte de nuit.

À côté de ces deux dessins, Les objets tendres, à la couleur jaunâtre, montre un jeune homme aux lunettes noires, transporté dans une petite voiture de type métro pour se faire désintoxiquer. Coïncidence ? Le roman Vile Bodies eut un tel impact sur la société décrite qu’il mit fin aux « folles parties ».

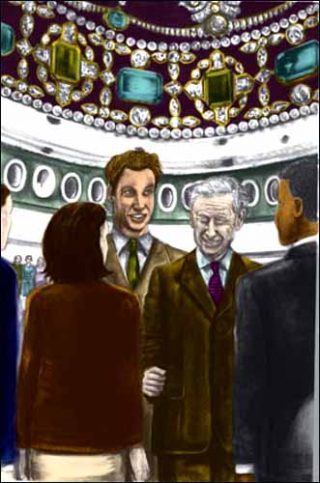

Quant au second roman affiché, Brideshead Revisited (1945), il décrit la saga d’une dynastie aristocratique dans une vaste demeure qui est un lieu favorisant relations sociales et recherche du beau : ce qui serait à associer au diptyque Couronnes impériales, symboles par excellence de château aristocratique, et au dessin Sur rendez-vous où les Princes Charles et Williams, parfaitement reconnaissables, reçoivent des invités.

Seul le dernier tableau, Pas même mes rêves satisfont les vrais besoins de mon cœur, rappelle les personnages et la thématique de dépression et de tristesse de la première série de fusains où une petite fille semble prostrée aux pieds de sa mère.

Andrew Lewis se demandait : « Pourquoi dessine-t-on ? C’est une bonne chose à faire comme un accomplissement ou une tâche, mais, à part ça, pourquoi dessine-t-on ? Je veux dire, d’une manière générale, pourquoi les gens dessinent-ils ? Juste pour se souvenir des objets ? Ou pour une raison sentimentale ? Pourquoi commence-t-on à dessiner ? » C’est poser la question de la fonction du dessin, de la motivation du créateur et de l’attente du spectateur.

En premier lieu, à l’évidence, la réponse est d’abord en lui. Elle repose sur les intentions et le dessein du dessinateur qui exprime son intériorité consciemment ou, le plus souvent, inconsciemment. Ce médium est à considérer comme expression de communication non verbale, comme mobilisation d’un autre langage.

C’est tracer l’inexprimable, crayonner l’indicible. Dans son cas, le dessin sert à représenter le monde selon son regard, à appréhender l’environnement selon sa vision, à capter ses manifestations selon son imaginaire. Sa représentation de la « réalité » révèle l’artiste qui se découvre comme en une séance d’art-thérapie. Et puis, il y a sans doute, pour lui, le plaisir de la pratique, du geste, de la main noircie par le fusain qui s’impose comme une nécessité.

En deuxième lieu, comme il a été si fréquemment dit, c’est au spectateur d’apporter sa lecture des dessins en partageant la même expérience, en tentant de déchiffrer le sujet, les personnages, les attitudes et l’intention du dessinateur. Une œuvre est toujours déroutante au premier regard. Elle mérite plus que l’étude de la maîtrise du trait, de la délicatesse de la ligne, de la force du contour ou du jeu des hachures. Elle ne révèle son ou ses sens que dans la durée ; il faut du temps pour comprendre. Et la part d’incertitude dans le décodage en fait le prix de la quête du sens. Le regardeur procède comme Andrew Lewis : il voyage dans sa tête.

Andrew Lewis

— Poutine en passant, 2005. Tirage numérique contre-collé sur aluminium. 80 x 115 cm.

— Sur rendez-vous, 2005. Tirage numérique contre-collé sur aluminium. 115 x 80 cm.

— Les objets tendres, 2005. Tirage numérique contre-collé sur aluminium. 80 x 115 cm.

— Pas même mes rêves satisfont les vrais besoins de mon cœur, 2005. Tirage numérique contre-collé sur aluminium. 115 x 80 cm.

— Des gens qui se droguent, qui dansent, qui s’amusent – Des gens qui ne se droguent pas, qui dansent, qui s’amusent, 2005. Diptyque. Tirage numĂ©rique contre-collĂ© sur aluminium. 80 x 115 cm chaque.

— Couronne impériale, 2005. Diptyque, tirage numérique contre-collé sur aluminium. 80 x 115 cm chaque.

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram