Le Centre Pompidou accueille un florilège des fameux Combines, qui firent la renommée de Robert Rauschenberg. Tenant tout à la fois du tableau, de la sculpture et de la performance, ces œuvres hybrides ont en effet fortement marqué l’art du XXe siècle. En remportant le prix de la Biennale de Venise de 1964, elles ont fait coup double en signant la fin de la suprématie de l’École de Paris, au détriment de celle de New York, alors encore dominée par l’Expressionnisme abstrait des Pollock, Rothko, Newman et leurs successeurs.

Libérée de toute fiction narrative, cette peinture, devenue son propre sujet, reniait l’illusion d’un espace pictural autre que sa frontalité. «Un refus du plan du tableau à se laisser creuser», selon Clement Greenberg, qui annonçait ainsi la fin d’une confusion, entre peinture et sculpture.

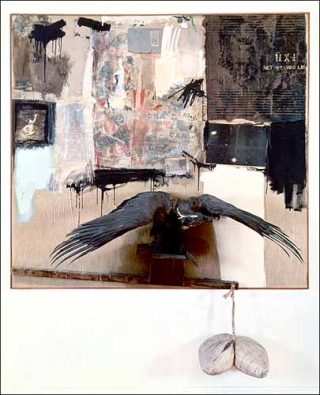

Mais voilà qu’au milieu des années 50, les dripping, champs de couleur et autres zips méditatifs sont battus en brèche par un art peu respectueux des qualités essentielles du médium: le néo-dada autoproclamé Rauschenberg renverse littéralement la perspective. À la surface du tableau devenu socle vertical, autant que support pictural, l’artiste combine les matériaux les plus divers, des objets aussi communs que des cravates, des petites cuillères ou des coupures de journaux. Usagers, récupérés, ils peuvent aussi avoir le charme d’une morbidité toute pittoresque, ainsi des coqs, poules et autres chèvres, empaillés, mités, ébouriffés qui peuplent l’œuvre.

Soient des rebuts ordinaires du monde ordinaire, que la peinture va absorber à force d’un travail acharné de recouvrement, auquel l’objet et l’image résistent. Jaillissant du tableau, autant que le creusant, ils le lestent inéluctablement, créant une tension sans cesse répétée entre envol — partout des ailes, des parachutes, des équilibres aériens —, et chute sous l’implacable loi de la gravité, avec ses sacs de sable, ses fils à plomb, ses cordes, qui retiennent les tableaux à des valises, qui ne peuvent être que plombées. À l’ère de la désillusion, tout rêve de légèreté et d’innocence est définitivement contrarié.

L’œuvre, telle la chaise de Pilgrim, est debout, les pieds bien sur terre. Ces combinaisons de déchets, et d’éclats de peinture, dont la spontanéité simulée n’est pas sans faire malicieusement écho à l’Action Painting, sont d’une précision plastique incroyablement rigoureuse, et ouverte. D’inépuisables réseaux de correspondances, visuelles et sémantiques, retiennent, dans un chaos apparent, mots, objets, images, et couleurs.

En 1957, Rauschenberg s’appliquait à produire deux toiles quasi identiques, en calquant le geste du peintre sur la répétition mécanique, jusque dans les ratés et les dégoulinures, censés être la marque de la spontanéité. Factum I et II prenaient ironiquement à rebours les envolées lyriques de l’Expressionnisme abstrait. Le travail de la main entrait en concurrence, et connivence, avec des images d’emblée reproductibles, déjà elles-mêmes dédoublées dans chacune des deux toiles (deux fois deux reproductions identiques d’un portrait photographique du président Eisenhower). Le Pop art éliminera le geste, au profit de la seule mécanique.

Dans une lumière tamisée qui inviterait presque au recueillement, l’exposition propose donc une sélection de Combines (en beaucoup moins grand nombre que dans l’exposition originelle venant du Moca de Los Angeles): depuis les premiers Combines rouges — dont les assemblages matriciels de papiers, tissus, bois, vitraux, métaux, ampoules, cartons, miroirs, pages et images imprimées, maculés de chaudes couleurs, ont la précision raffinée de la marqueterie et la solennité des retables —, jusqu’aux compositions fluides des années soixante: la pâte s’allège, les couleurs se vivifient, les objets, fichés perpendiculairement au plan du tableau, se dépouillent, à devenir spectres.

Au centre de l’exposition, les Combines les plus complexes, et les plus autobiographiques.

Ainsi Odalisk, un lampadaire érigé sur un mœlleux coussin blanc, et surmonté d’un coq énervé. Cette allusion phallique, pleine de dérision, est confortée par la myriade de représentations féminines qui tapissent l’abat-jour: variations, médiatiques et privées, entre les deux pôles fantasmés de la maman et de la putain.

Sans titre, de 1957, qui fut le premier Combine sur pied, est installé à ses côtés, comme pour en proposer un pendant masculin. Un dandy de blanc vêtu, dont on découvre les souliers-reliques dans l’un des compartiments de l’installation, se reflète, tel un Narcisse marchant sur les eaux, dans un miroir plaqué au sol, à côté duquel chemine une jolie petite poule grise.

Dans les grandes pièces au mur de la même période, des lettres, des fragments de mots, éclatent çà et là comme autant d’injonctions indécidables (Kickback). Au début des années 60, alors que la peinture abstraite, sous l’impulsion de l’art minimal et de la radicalité d’un Art Reinhardt, tend à la séparation sans retour de l’art et la vie, les Combines de Rauschenberg s’ancrent au contraire, par la réappropriation et le réagencement de fragments d’histoire, dans des hypothèses narratives aussi ouvertes et complexes que la vie elle-même.

Les Combines sont cet alliage inédit de la pâte informe de la peinture, et des matériaux informés d’un monde usé. Dans un rapport autre que celui que mit en œuvre son prédécesseur Kurt Schwitters, qui, sur de petits formats, travaillait la pâte pour unifier l’hétérogénéité chaotique des matières et des textures. Rauschenberg, dans des pièces qui peuvent être d’une taille autrement imposante, qui sollicitent une présence active par leur déploiement spatial et la multiplicité des points de vue et des distances, réinjecte des fragments du monde dans des paysages de chaos qui lui ressemble. Il s’engouffrait magistralement dans ce qu’il repérait lui-même comme une «brèche entre l’art et la vie».

— Sans-titre, 1954.

— Minutiae, 1954.

— Hymnal, 1954.

— Point Cans, 1954.

— Sans-titre, 1954.

— Small Rebus, 1956.

— Charlene, 1954.

— Sans-titre, 1956.

— Sans-titre, 1955.

— Satellite, 1955.

— Sans-titre, 1957.

— Sans-titre, 1956.

— Sans-titre, 1956.

— Painting with Gray Wing, 1959.

— Interior, 1956.

— Honeysuckle, 1956.

— Forecast, 1959.

— Memorandum of Birds, 1957.

— Sans-titre, 1954.

— Odalisk, 1955-56.

— Poil of Ganymède, 1959.

— Factum I, 1957.

— Factum II, 1957.

— Kickback, 1959.

— Coca-cola Plan, 1958.

— Hazard, 1957.

— Sans-titre, 1957.

— Sans-titre, 1957.

— Docket of Violation, 1954.

— Sans-titre, 1957.

— Magicien, 1959.

— Diplomat, 1960.

— Inlet, 1959.

— Monogram, 1955-59.

— Summer Rental +2, 1960.

— Studio Painting, 1960-61.

— Black Market, 1961.

— Trophy III, 1961.

— Aen Floga, 1961.

— Pilgrim, 1960.

— Vitamin, 1960-68.

— Blue Eagle, 1961.

— Pantomine, 1961.

— Magician II, 1961.

— Empire II, 1961.

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram