Interview Par Pierre-Ãvariste Douaire

Paris-art.com ouvre ses colonnes à une longue sÃĐrie d’interviews consacrÃĐe aux artistes urbains. La succession des portraits permettra de dÃĐcouvrir les visages et les pratiques de ces artistes qui transforment la ville en galerie à ciel ouvert.

Pierre-Ãvariste Douaire. Tu fais partie de la premiÃĻre gÃĐnÃĐration des artistes graffiteurs, mais tu as, dans mon esprit, une place à part, en es-tu conscient ?

AndrÃĐ. J’ai toujours ÃĐtÃĐ dans la rue ou le mÃĐtro. J’ai toujours fait ça mais j’ÃĐtais un solitaire. Ma maniÃĻre de pratiquer le graffiti ÃĐtait diffÃĐrente des autres. Ma signature ÃĐtait simple, elle se rÃĐsumait à mon prÃĐnom alors qu’au mÊme moment les autres cherchaient des pseudos amÃĐricains. Mon style ÃĐtait trÃĻs travaillÃĐ mais il restait lisible pour le non initiÃĐ.

“Graffiti is not vandalism but a beautiful crime” ?

Cette formule n’est pas de moi, elle est tirÃĐe d’un livre amÃĐricain sur le graffiti. MÊme si je faisais pas mal de chose dans le mÃĐtro ce n’ÃĐtait jamais mÃĐchant. Je faisais partie d’un groupe dont j’ÃĐtais le seul membre, c’ÃĐtait les TVB, les Tout Va Bien. Cette attitude ÃĐtait à l’opposÃĐ de la mentalitÃĐ de l’ÃĐpoque. Je parvenais à mettre de la dÃĐrision dans mon travail.

Tu mettais aussi de la poÃĐsie, un peu comme les pochoiristes des annÃĐes 1980.

J’ÃĐtais un mÃĐlange des deux, j’ai pris ce qui me plaisait chez les uns et les autres. J’ai empruntÃĐ aux univers que je traversais ce qui me plaisait chez eux. Mais j’appartiens vraiment au monde du graffiti, cette vague qui vient des Ãtats-Unis et qui a amenÃĐ toute cette frÃĐnÃĐsie, cette façon de vouloir recouvrir la ville. A l’intÃĐrieur de ce mouvement j’ai vraiment ÃĐtÃĐ le premier à dÃĐvelopper un signe à la place d’une signature. J’ai ÃĐtÃĐ le premier à faire un dessin à la place d’un nom, avec toujours les mÊmes techniques, les mÊmes outils que j’utilisais pour faire des tags. C’est pour cela qu’à l’ÃĐpoque, je prÃĐcise, ils me regardaient tous un peu bizarrement, ils ne comprenaient pas forcÃĐment ce que je faisais. Ce changement ÃĐtait considÃĐrÃĐ comme un sacrilÃĻge, maintenant tout le monde est passÃĐ Ã la figure.

A quelle ÃĐpoque est arrivÃĐ ce personnage que l’on appel Monsieur A ?

Depuis 1985 je signais seulement AndrÃĐ, les premiers Mr. A sont apparus en 1989.

Mais d’autres ont avant toi utilisÃĐ des personnages, Keith Haring et Speedy Graphito par exemple ?

Oui, mais ils dÃĐclinaient leur personnage sur un pochoir ou avec un pinceau, ils en mettaient un ici, un autre là , ce n’est pas comparable. J’ai dÃĐclinÃĐ Mr. A, un nombre incalculable de fois, j’ai dÃŧ en faire depuis le dÃĐbut grosso modo, 500 000, et je ne compte pas mes tags dans le lot. C’est beaucoup. Eux en ont fait peut-Être 300, ce n’est pas la mÊme chose.

Le graffiti t’a permis de faire des dÃĐclarations d’amour. J’ai commencÃĐ Ã faire ça pour mes petites copines. Je ne savais pas ÃĐcrire de lettres d’amour, j’ÃĐtais assez mauvais, au lieu de leur remettre cette lettre dont j’ÃĐtais incapable d’ÃĐcrire une seule ligne et bien je leur peignais un graffiti. J’ai commencÃĐ avec l’anniversaire de ma mÃĻre, j’ai peint en bas de chez elle son prÃĐnom, j’ai continuÃĐ aprÃĻs avec les filles.

Et cela marchait ?

Oui, c’ÃĐtait plutÃīt pas mal, ça fonctionnait trÃĻs bien. Le graffiti c’est une baume magique pour l’ÃĐgo.

Le projet Love graffiti est arrivÃĐ quand ?

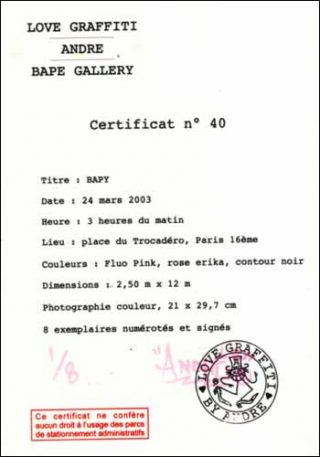

Le projet a ÃĐtÃĐ montÃĐ en collaboration avec la galerie Air de Paris. Je me suis mis à la disposition de personnes que je ne connaissais pas, j’ÃĐtais un ÃĐcrivain public à qui l’on passait une commande, tout cela se dÃĐroulait dans le cadre d’un contrat. La difficultÃĐ rÃĐsidait dans le caractÃĻre illÃĐgal de la dÃĐmarche. Pour limiter les problÃĻmes, nous sommes passÃĐs par l’intermÃĐdaire des amis et par un systÃĻme d’annonces mis en ligne sur internet. J’ai commencÃĐ Ã peindre tous ces prÃĐnoms que l’on me commandait à Paris et aux alentours. Les photos ÃĐtaient au cœur de l’exposition, elles ÃĐtaient la trace de l’acte. Le prÃĐnom peint ÃĐtait important pour le commanditaire, mais ce qu’on lui remettait au final c’ÃĐtait la photo du mur peint et un certificat d’authenticitÃĐ. Pour l’anecdote ce certificat ÃĐtait calquÃĐ sur les convocations de police que je recevais pour me rendre au tribunal. On peut y lire le titre du dÃĐlit et sa localisation prÃĐcise. J’ai repris cette façon de procÃĐder.

Avec Love graffiti tu inverses les codes de la rue.

Un tagueur c’est une personne qui se cache derriÃĻre un surnom plus oÃđ moins compliquÃĐ. A part le lettrage, tu ne peux pas tellement tirer quelque chose de cette signature, elle ressemble assez peu au monde dans lequel tu vis. Avec Love graffiti le passant pouvait beaucoup plus se sentir concernÃĐ grÃĒce à l’utilisation de prÃĐnoms courant, ce n’ÃĐtait plus des pseudos mais des Claire et des Pauline. Je voulais que les gens s’approprient cette dÃĐmarche, qu’ils se demandent ce qui se passait, je voulais qu’ils se sentent concernÃĐs, qu’ils se demandent si c’ÃĐtait la Pauline qui habite à cÃītÃĐ de chez eux. D’ailleurs cela a produit ce genre d’histoires, les gens se sont posÃĐs des questions, cela a entraÃŪnÃĐ des confusions, des quiproquos, le quartier voulait savoir qui ÃĐtait qui.

Intervenir dans la rue c’est ÃĐcrire des histoires ? Le graffiti c’est en parti ça. Quand tu poses une image dans la rue, tu te demandes ce que vont en faire les gens : vont-ils se l’approprier ? que vont-ils imaginer ?

C’est trÃĻs gÃĐnÃĐreux. Mais en premier, quand tu fais du graffiti, la premiÃĻre chose qui t’importe avant tout c’est l’action. Quand je sors peindre, c’est ça qui me nourrit. L’action c’est la somme de pleins de choses comme de sortir la nuit, d’ÃĐlaborer un parcours, d’escalader des murs, c’est ÃĐgalement l’adrÃĐnaline et la tension qui dÃĐcoule de tout ça. AprÃĻs le rÃĐsultat ne t’appartient plus, il est ce qu’en font les gens.

Ta boutique au Palais de Tokyo ressemble au Pop Shop de Keith Haring. A l’inverse du Pop Shop de Keith Haring, le Blackblock n’est pas tournÃĐ vers ma seule production. Il y a quelques trucs de moi dans le magasin, mais ce n’est pas moi qui m’en occupe. La boutique a ÃĐtÃĐ conçue comme une plateforme de production mise à la disposition d’autres artistes, que ce soit des amis ou des collaborateurs. Tout l’argent gagnÃĐ est ensuite rÃĐinjectÃĐ dans des projets d’œuvres.

Toujours cette idÃĐe sous-jacente du don.

Non, l’idÃĐe de faire des choses tout simplement. Cette boutique c’est le meilleur moyen que j’ai trouvÃĐ pour faire des choses par moi-mÊme, de ne plus attendre l’aide des autres. Pour montrer et produire je dÃĐpends beaucoup moins d’une tierce personne.

Ta boutique est une œuvre d’art ou un outil ?

C’est un outil d’aide à la crÃĐation. Ce qui est prÃĐsentÃĐ dans la boutique n’est pas ÃĐtranger à ce que je suis et à ce que je fais, les gens de ma gÃĐnÃĐration se reconnaissent dans son concept. Pour prendre un exemple parlant, je dirais qu’une tee-shirt d’artiste prÃĐsentÃĐe dans la boutique a autant de valeur qu’une lithographie. Le Blackblock est un support formidable pour faire voir et connaÃŪtre la production des artistes, ce rÃīle est encore plus important que la simple diffusion marchande.

Tu avais crÃĐÃĐ en 1997 une marque de vÊtements qui s’appelait ÂŦ Rare Âŧ.

Oui c’ÃĐtait un jeu de mot avec l’anglais rare qui veut dire saignant, je l’ai arrÊtÃĐ assez rapidement parce que cela me prenait trop de temps. Je devais plus rÃĐgler des problÃĻmes de tissus et de fabrication que m’occuper de la partie crÃĐative. Maintenant je collabore avec des gens qui s’occupe de la production, cela me permet de me concentrer sur la partie crÃĐation, C’est plus intÃĐressant.

Le Palais de Tokyo attire les critiques, il est pour certains le simulacre d’une friche industrielle, une sorte de squat tendance, il rÃĐcupÃĻre la mode de la rue sans en avoir l’ÃĐtat d’esprit.

En ouvrant ses portes, le Palais de Tokyo voulait avoir un restaurant et une boutique qui ne soient pas ordinaires. J’ai rÃĐpondu à l’appel d’offre et voilà comment je me retrouve à louer un espace ici. Je suis trÃĻs heureux mais je ne suis pas sponsorisÃĐ par l’institution. Dans les critiques il peut y avoir du vrai mais globalement je trouve que l’endroit est un des plus intÃĐressant de Paris, je n’ai jamais autant vu d’artistes et de rencontres.

Y-a-t-il une synergie entre le Palais de Tokyo et ta boutique ?

Tout en restant trÃĻs libre, je soumets chacun de nos projets d’ÃĐditions et de productions à la direction du Palais. Cela a permis de rÃĐaliser de belles collaborations. Nous avons un mur attenant la boutique qui a ÃĐtÃĐ transformÃĐ en Wall Painting. Tous les deux mois des artistes interviennent dessus et nous, de notre cÃītÃĐ, nous produisons un multiple qui peut-Être une affiche. Des artistes, comme Jonone, qui n’appartiennent pas au circuit de l’art contemporain ont participÃĐ Ã ce projet dans lequel le Palais nous aide.

Le Land Art m’intÃĐresse au mÊme titre que l’art de rue, car dans les deux cas la question du passage entre l’intÃĐrieur et l’extÃĐrieur y est centrale, te sens-tu proche de cette filiation.

Un peu en marge de ce courant, quelqu’un comme Gordon Matta-Clark, qui a plus travaillÃĐ sur la ville, a ÃĐtÃĐ une rÃĐfÃĐrence pour moi. J’ai toujours connu son travail car j’ÃĐtais trÃĻs copain avec son frÃĻre, c’est comme ça que j’ai dÃĐcouvert son premier catalogue introuvable en France. Le Blackblock prend exemple sur le restaurant qu’il avait montÃĐ en 1971, à New York, avec ses copains artistes. Quand Christo faisait à manger au Food, le nom du restaurant, il prÃĐsentait la nourriture dans des petits plats emballÃĐs. Il y avait plein de choses comme ça, le lieu ÃĐtait presque une œuvre en soi. Son fonctionnement se voulait trÃĻs utopique, les gens payaient ce qu’ils pouvaient. Il y avait aussi des listes qui comptabilisaient les objets cassÃĐs, elles dressaient le nombre de cendriers cassÃĐs, de verres cassÃĐs… un peu à la Duchamp.

Matta-Clark t’as beaucoup influencÃĐ.

Son restaurant m’a influencÃĐ pour faire la boutique du Palais de Tokyo. En 1996 j’ai montÃĐ ma premiÃĻre boutique qui s’appelait la Mercerie d’AndrÃĐ, rue GuÃĐnÃĐgaud. Il y avait dÃĐjà l’idÃĐe de concevoir la boutique, presque, comme une œuvre en soi. C’est un des premiers à avoir, de façon spectaculaire, travaillÃĐ sur l’extÃĐrieur et sur l’urbain. Il a ÃĐtÃĐ un des premiers a exposer des graffitis à la fin des annÃĐes soixante, au tout dÃĐbut des annÃĐes soixante-dix. Il prenait des morceaux de camions taguÃĐs qu’il prÃĐsentait aux gens.

Le critique du Nouveau rÃĐalisme, Pierre Restany, a ÃĐtÃĐ le prÃĐcurseur en France de l’appropriation de la rue par les artistes, il n’est pas ÃĐtonnant qu’il se soit retrouvÃĐ Ã la direction du Palais de Tokyo avec JÃĐrome Sans et Nicolas Bourriaud, il y a comme une filiation.

Oui, c’est une sorte de filiation.

Il a dÃĐfendu des artistes comme Raymond Hains.

Raymond Hains fait partie de mes artistes favoris.

Cet ÃĐtÃĐ, tu as participÃĐ Ã ses cÃītÃĐs à l’initiative de l’afficheur Viacom. Vingt artistes ont exposer une piÃĻce sur les 300 panneaux publicitaires 400 x 300 mis à leur disposition.

J’ai trouvÃĐ cette initiative gÃĐniale. J’ai demandÃĐ Ã Viacom de mettre mes affiches prÃĻs de chez moi. Ma copine a ÃĐtÃĐ surprise de dÃĐcouvrir son nom sur tous les panneaux d’affichage du quartier. Cette photo a en plus une histoire, elle a ÃĐtÃĐ faite à Tokyo. J’avais peint de nuit le nom de ma copine sur un panneau publicitaire qui se trouvait en face de notre appartement. Elle venait me rejoindre et dÃĐbarquait de l’aÃĐroport, c’ÃĐtait une façon de lui souhaiter la bienvenue au Japon. L’image fonctionne comme une mise en abÃŪme. AprÃĻs je pense que les artistes qui ont participÃĐ Ã cette manifestation sont assez loin de la mentalitÃĐ du patron de Viacom, mais en tout cas j’ai trouvÃĐ l’initiative sympa.

Je ne comprends pas les tee-shirt et les sacs de Kruger, que tu vends d’ailleurs dans ta boutique, je trouve que sa dÃĐmarche protestataire est annulÃĐe par le procÃĐdÃĐ commercial.

C’est dans la culture amÃĐricaine, ils n’ont pas de complexe à produire. Mais je pense qu’ils voient le tee-shirt et le sac comme des moyens de diffusion, ils peuvent toucher d’autres gens. Je suis pas aussi catÃĐgorique que toi, et je pense que les artistes ne s’occupent pas assez de ces questions là .

Tu as exposÃĐ une photo pour Viacom, quel est ton rapport avec ce mÃĐdium ?

Je l’adore mais comme raconteuse d’histoires. Pour le graffiti c’est la seule façon d’avoir une trace. Les photos de graffiti sont des œuvres en soi, ce sont des documents. J’adore les photos, je les collectionne. C’est des moments, des traces, cela peut devenir des œuvres, souvent c’est la seule chose qui reste, un peu comme les photos de performance.

Ce sont des documents ou des œuvres ?

Ãa dÃĐpend des cas.

Oui mais pour toi, dans ta pratique ? Pour Love graffiti c’ÃĐtait une œuvre.

Parce que elle avait ÃĐtÃĐ intÃĐgrÃĐe dÃĻs le dÃĐpart.

Oui et puis parce que ce n’est pas forcÃĐment moi qui fais la photo. Pour cette expo chez Air de Paris, je voulais des photos banales comme celles qu’avaient pu prendre les policiers quand ils me convoquaient. Malheureusement les photos de la police sont dÃĐtruites rÃĐguliÃĻrement, je n’ai jamais pu rÃĐcupÃĐrer ces clichÃĐs. Dans cette sÃĐrie j’avais besoin d’identifier le lieux, le prÃĐnom peint et la couleur utilisÃĐe. Je ne voulais pas de photos racontant une histoire, je ne voulais pas que des gens passent devant l’objectif. Je ne me considÃĻre pas du tout comme un photographe.

Dans le livre qui retrace cette aventure, tu as fait appel à quatre photographes.

Oui, un peu plus parce qu’il y a moi, ma copine et d’autres. Au dÃĐbut les photos ÃĐtaient confiÃĐes à un ami qui n’ÃĐtait pas artiste. Le matin je lui laissais un message et lui partait photographier ce que j’avais peint la nuit. Depuis son dÃĐcÃĻs d’autres personne interviennent.

Peindre dans la rue c’est se l’approprier ? J’adore me balader dans la rue, j’aime la nuit, la ville. S’approprier la ville c’est jouer au Petit Poucet. Marcher devant ses graffitis c’est se sentir chez soi, tu te sens bien. L’espace ainsi appropriÃĐ devient moins anonyme.

La ville peut Être pesante ? La ville t’impose des rÃĻgles, sans parler de la publicitÃĐ, que moi j’aime bien, tu n’as qu’à penser aux rÃĻgles de circulation, aux horaires, ce sont des choses qui peuvent ÃĐtouffer.

C’est pour cela que tu as dÃĐtourner des panneaux de signalisation en 1995 ?

A l’ÃĐpoque cela ne se faisait pas.

Depuis on peut voir les enseignes de Scurty exposÃĐes en extÃĐrieur dans le cadre de la Nuit blanche de l’ÃĐdition 2004.

Nous avons ÃĐtÃĐ les premiers à produire un multiple avec lui. Frank Scurty c’est quelqu’un que j’aime beaucoup.

Cette sÃĐrie d’interviews est parti du constat qu’il y avait de plus en plus de stickers et d’affiches. La gÃĐnÃĐration post-graffiti ÃĐtait nÃĐe, la rÃĐpression trÃĻs importante en l’an 2000 a obligÃĐ ces artistes à changer de pratique, à ÃĐvoluer.

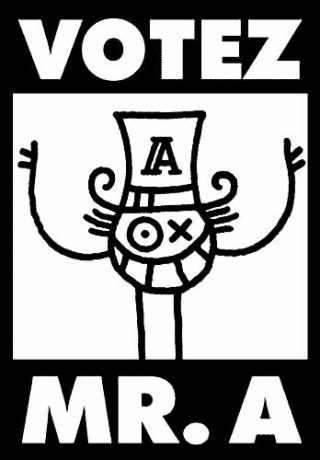

L’ancien maire de Paris avait dÃĐclarÃĐ la guerre aux graffitis, il en avait fait son cheval de bataille. J’avais fait deux choses marrantes pour l’occasion, la premiÃĻre c’est que je taguais TibÃĐri partout mais surtout dans son quartier, le cinquiÃĻme arrondissement, je pense qu’il a du le voir, je sais pas si ça l’a fait rire. La deuxiÃĻme, c’est que je collais des affiches de Monsieur A, comme si c’ÃĐtait une campagne ÃĐlectorale. A la mÊme pÃĐriode j’avais lancÃĐ le site internet et plein de gens m’ont fait savoir qu’ils avaient votÃĐ Monsieur A pour l’ÃĐlection municipale.

Tu utilise rarement l’affiche ?

J’ai dÃĐjà photocopiÃĐ des photos de personnes à taille rÃĐelle que je collais dans la rue. Elles ÃĐtaient dÃĐcoupÃĐes et donnaient un sentiment de trompe l’œil. Une autre fois j’ai collÃĐ la photo que j’avais faite de ma bibliothÃĻque. J’ai aussi fait une collaboration avec un ami à moi, Melvil Poupaud, nous avons collÃĐ des photos de lui le reprÃĐsentant dans plein de situations diffÃĐrentes. J’ai employÃĐ la mÊme technique avec des mannequins, photographiÃĐs dans des dÃĐfilÃĐs de mode, l’effet ÃĐtait saisissant, les gens dans la rue sursautaient en dÃĐcouvrant ces Pin-up grandeur nature.

As-tu ÃĐtÃĐ sensible à la vague d’affiches qui a dÃĐferlÃĐ vers l’an 2000 ?

J’ai ÃĐtÃĐ sensible, je pense qu’il y a dedans plein de choses nouvelles mais aussi un effet de mode et de copie. Au niveau de l’affiche et du sticker la France n’a pas ÃĐtÃĐ novatrice dans ce domaine, contrairement aux amÃĐricains et aux pays nordiques. Je pense que c’ÃĐtait une rÃĐponse à l’effacement systÃĐmatique que subissait n’importe quelle tag dans la rue. DeuxiÃĻmement avec une affiche, juridiquement tu ne risques rien, on peut te demander à la rigueur de la retirer mais c’est tout. Avec un graffiti tu peux aller en prison, sans parler de l’amende. C’est une rÃĐponse mais c’est surtout une façon de faire quelque chose dans la rue de moins risquÃĐ. La part du risque, le fait de pouvoir aller en prison fait partie intÃĐgrante du graffiti.

Tu continue à en prendre ?

Uniquement à l’ÃĐtranger.

Lien

www.monsieura.com

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram