Que New York ait pris le leadership de lâart contemporain est une chose entendue depuis le dÃĐbut du XXe siÃĻcle.

Ce qui est plus frappant, câest quâelle le maintienne et nâentrevoie pas de concurrence. En dÃĐpit de la mondialisation, en dÃĐpit des conflits rÃĐgionaux qui ÃĐbranlent et font plier lâhÃĐgÃĐmonie amÃĐricaine. En dÃĐpit du 11 septembre.

New York capte toujours autant les ÃĐnergies crÃĐatives. Certainement parce que la ville alimente encore le fantasme de la ville-monde. Certainement aussi parce quâelle nâest pas lâAmÃĐrique.

Michel Rein revient sur cette situation en compagnie dâAmi Barak dans une exposition intitulÃĐe sobrement ÂŦAmericans in New YorkÂŧ. Cinq jeunes trentenaires, tous vivant à New York, aucun nây ÃĐtant nÃĐ, câest la ville qui continue dâabsorber la vivacitÃĐ artistique dâun pays, voire dâun continent si ce nâest plus.

ÂŦElle est sans conteste le nombril de lâart contemporainÂŧ note Barak. Pourtant aucun des artistes de lâexposition ne versent dans la fascination pour la ville. Au contraire, et câest là la subtilitÃĐ du commissariat : crÃĐer à New York, câest jeter un regard paradoxal sur lâAmÃĐrique, à la fois distanciÃĐ (ce que permet la situation new-yorkaise) et profondÃĐment investi dans lâinterprÃĐtation de ses mÃĐcanismes.

Avec Mika Rottenberg, la distanciation admet la caricature. Ses photographies puisent dans le registre fantasmagorique et dans lâinusable rÃĐpertoire que forme le cinÃĐma amÃĐricain alternatif, depuis le Freaks de Todd Browning, les films ÃĐrotico-fantastiques de Russ Meyer jusquâau mille-feuilles narratif dâun David Lynch. Lâimage chez Rottenberg fait sâentrechoquer les scÃĻnes, multiplier les situations les plus absurdes et tÃĐlescoper les univers comme si lâinconscient refoulÃĐ surgissait au milieu du salon.

Matthew Day Jackson pratique une autre forme de saturation de lâimage. La sienne consiste à ÂŦrecouvrirÂŧ certaines icÃīnes culturelles pour leur redonner matiÃĻre et actualitÃĐ. Dans Beuysâ Suit, il recouvre le complet veston en feutre de Beuys par du fil arc-en-ciel, une maniÃĻre de faire rÃĐsonner la prÃĐsence de lâartiste allemand, figure tutÃĐlaire de la sculpture sociale et de lâutopie dans lâart, avec les couleurs du Civil Rights Movement amÃĐricain.

Chez Jackson, lâintrusion de lâhistoire de lâart (et plus spÃĐcifiquement dâun art bercÃĐ par lâidÃĐologie collectiviste), ou ailleurs la rÃĐappropriation dâÃĐlÃĐments manufacturÃĐs issus de la sociÃĐtÃĐ industrielle, confine à accorder aux objets dÃĐsuets ou anti-fonctionnels une valeur de message : rÃĐexaminer aujourdâhui la portÃĐe symbolique de lâutopie.

Une autre utopie est celle de la vie aprÃĻs la mort. Jill Magid sâapplique à en dÃĐfinir une vision qui, pour elle aussi, passe par lâobjet manufacturÃĐ. Dans Auto Portrait Pending, elle expose un ÃĐcrin et son anneau en or. Il manque la pierre prÃĐcieuse, celle-ci sera fixÃĐe à la mort de lâartiste lorsque ses cendres serviront à la rÃĐalisation du diamant.

DÃĐsir de vie malgrÃĐ la mort ? Certainement. Mais surtout, il y a dans ce travail, la volontÃĐ de voir son corps sâaffranchir de sa propre identitÃĐ: ici, il disparaÃŪt au profit de lâÅuvre (et au profit, dans tous les sens du terme, de son acquÃĐreur), dans dâautres situations, il se livre en pÃĒture à la fouille ou à la vidÃĐosurveillance policiÃĻre.

Le corps est lâun des enjeux majeurs chez Laurel Nakadate. Dans ses photographies et ses sÃĐquences vidÃĐo, lâartiste dâorigine nippone se met en scÃĻne au milieu des paysages de lâAmÃĐrique profonde. En soubrette dÃĐsinvolte, sur un parking la nuit tombÃĐe, elle sillonne entre les cabines de camionneurs ou, sur le perron dâune maison aux volets clos, se met à danser comme pourrait le faire une strip-teaseuse.

Plus tard, on la voit se faire ÂŦprendreÂŧ la jambe par un chien et tenter un effeuillage avec un vieux garçon bedonnant. Câest avec cet humour un peu potache, un peu dÃĐcalÃĐ que Laurel Nakadate traverse lâarriÃĻre-boutique de la puissante AmÃĐrique, y rÃĐvÃĐlant tour à tour lâhumanitÃĐ la plus veule et la touchante fÃĐbrilitÃĐ.

Lâironie mordante de Laurel Nakadate fait ÃĐcho à celle de Marc Ganzglass, lorsque celui-ci explore les rÃĐussites et les dÃĐsillusions de la sociÃĐtÃĐ post-industrielle. Dâun cÃītÃĐ, dans Meteorite Inclusions, la merveilleuse alchimie du fer provenant dâune mÃĐtÃĐorite mÃĐlangÃĐ Ã celui que lâon extrait sur terre pour produire, contre toute attente, un ÃĐvier aussi dÃĐlicatement vain que lâUrinoir de Duchamp.

De lâautre, dans Tricolor/ Both Sides Now, lâhistoire du naufrage dâun cargo transportant plusieurs milliers de vÃĐhicules, la prodigieuse machinerie quâil a fallu mettre en branle pour trancher et rÃĐcupÃĐrer les ÃĐpaves, ceci pour que lâartiste retranscrive lâÃĐvÃĐnement en musique à travers la reprise dâun morceau de Joni Mitchell (Both Sides Now) ÃĐvoquant le gÃĒchis dâun amour perdu.

Un travail abouti, subtil et gÃĐnÃĐreux, à lâimage de cette gÃĐnÃĐration dâartistes new yorkais prompts à sâÃĐcarter du sublime et du spectaculaire pour sonder au plus prÃĻs lâÃĒme humaine.

Laurel Nakadate

â Untitled (Magenta & Green), 2006. Pigment print. 55,88 x 86,36 cm, ed.

Laurel Nakadate

â Untitled Pretty Baby (Red Tights), 2006. Pigment print. 40,64 x 60,96 cm.

Mika Rottenberg

â Pocono Party #1, 2007.c-print. 95,3 x 127 cm, ed.

Marc Ganzglass

â Both Sides Now, 2007. Installation including poster, LP, video-work, photograph.

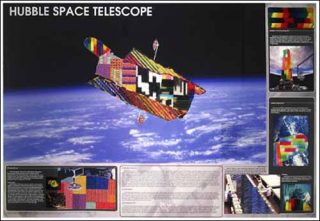

Matthew Day Jackson

â Hubble Space Telescope, 2006. Poster archival mounted to paper, to needlepoint fabric, mounted to museum board. 67,31 x 97,15 cm.

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram