La saison commence chez Michel Rein avec lâexposition ÂŦAcid RainÂŧ, une proposition de Vincent HonorÃĐ ÃĐclatÃĐe sur deux sites, le deuxiÃĻme ÃĐtant Glassbox, la structure associative de la rue Oberkampf.

ÂŦAcid RainÂŧ rÃĐunit quinze artistes autour du pli comme lieu commun formel. Entendu au sens large, le pli concerne ici plutÃīt une dÃĐmarche, une attention quâun vÃĐritable point de chute visuel. Il reprÃĐsente tout juste finalement un prÃĐtexte pour rÃĐunir des artistes aux pratiques trÃĻs larges, lâaquarelle, la tapisserie, la peinture, la sculpture et la vidÃĐo.

A dÃĐfaut de sây retrouver dans les nimbes de ces plis, le titre des deux expositions a ceci de prÃĐcieux quâil informe sur le projet de ces artistes. Acid Rain: lâexposition est en effet aussi piquante, aussi corrosive que lâannonce. Acid Rain pour ÂŦrÃĐcurerÂŧ lâhistoire de lâart et lui opposer une lecture contemporaine.

On est cueilli à froid par les aquarelles de Caroline Achaintre: des visages aux maquillages dÃĐgoulinants, des figures dÃĐcomposÃĐes dans le flou dâune rÃĐalisation volontairement hasardeuse, tout à la fois moqueuse et distante face au modÃĻle. Ses aquarelles font ÃĐcho à lâune des plus grandes piÃĻces de lâexposition, une tapisserie confectionnÃĐes par lâartiste et reprenant la figure empruntÃĐe du clown. Un personnage toujours aussi larmoyant, des couleurs qui, dans leur dÃĐliquescence, libÃĻrent une tension propre à la peinture expressionniste des amÃĐricains des annÃĐes 50.

Achaintre exploite la technique et lui redonne un nouveau souffle comme si les fils de sa tapisserie ÃĐtaient passÃĐs dans la moulinette de la culture pop et mÃĐtal. La tapisserie aussi pÃĒteuse et encombrÃĐe quâune peinture à lâhuile (celle que pouvait exÃĐcuter un EugÃĻne Leroy par exemple) pose la question du matÃĐriau en tant que tel et de sa perversion contemporaine : elle est le lieu dâune collision entre la tradition (câest un mÃĐdium chargÃĐ dâhistoire depuis lâÃĐpoque mÃĐdiÃĐvale) et le chaos de la modernitÃĐ.

Autres citations, autres perversions. Les sculptures de Camilla Low reprennent la mythologie constructiviste (celle des dessins dâEl Lissitsky ou des installations de Tatline) en lui adjoignant, non pas la puissance et la dynamique de lâÃĐpopÃĐe des avants-gardes russes mais la fragilitÃĐ dâune structure un peu brinquebalante perdue dans un espace bien trop grand pour elle.

Plus loin, la piÃĻce de Didier Marcel prolonge lâexpÃĐrience des Becher lorsque ceux-ci ont entrepris de dresser un panorama photographique des usines allemandes en friche. Marcel sâattache à montrer des hangars de zones industrielles sur un plateau de dÃĐmonstration tournant, dÃĐsignant à la fois lâactualitÃĐ pathÃĐtique de lâarchitecture contemporaine et le signe des temps dâune activitÃĐ ÃĐconomique qui se dÃĐlocalise à la pÃĐriphÃĐrie des villes ou à la pÃĐriphÃĐrie des pays riches.

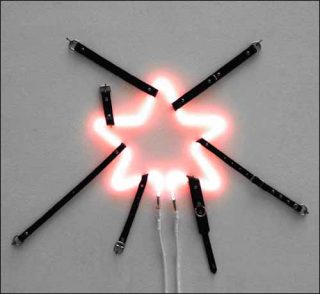

Stefan Nicolaev plane au-dessus de cette mondialisation agressive. Son travail exploite des rÃĐfÃĐrences occidentales reçues depuis les pays de lâEst, à lâÃĐpoque oÃđ il vivait lui-mÊme en Bulgarie. Il prÃĐsente pour lâexposition une ÃĐtoile en tube nÃĐon rose fixÃĐe au mur et ramenÃĐe à la pesanteur terrestre par des lacets de cuir noir quâon aurait dit rÃĐcupÃĐrÃĐs dans une armoire sado-maso. LâÃĐtoile emprisonnÃĐe, le rÊve lui, sâenvole: lâaccident de parcours, lâespoir contraint par lâÃĐchec, la collision de lâimage dâun monde avec la rÃĐalitÃĐ de ce monde sont au cÅur de sa dÃĐmarche.

Le dÃĐsenchantement de Nicolaev gagne ÃĐgalement les peintures de Graham Gillmore sans toutefois que lâhumour ne les quitte. Gillmore peint des tableaux à la prÃĐsence un peu froide, à lâÃĐxÃĐcution à la fois maniÃĐrÃĐe et romantique. Dans la peinture abstraite de lâexposition, viennent se nicher plusieurs sÃĐries de mots, des listes de mots qui nâont a priori aucun rapport avec la belle facture ÂŦclassiqueÂŧ de Gillmore. Par ces mots, câest la triste banalitÃĐ du quotidien qui envahit les couleurs, jusquâà saturer cet espace pourtant hors du temps. Ils apparaissent morcelÃĐs, tout aussi confus quâils peuvent lâÊtre dans lâesprit de lâartiste.

Si chez Gillmore, les mots sortent des ÂŦplisÂŧ de son espace mental pour atterrir brutalement à la surface du tableau, ils sont totalement absent des dessins et de la vidÃĐo de Rosalind Nashashibi. Son Åuvre totalement muette offre au regardeur une façade austÃĻre, construite sur des fondations stables et immuables. LâintÃĐrÊt est ailleurs, il se situe dans lâasservissement à la contrainte des matÃĐriaux utilisÃĐs. Pour sa vidÃĐo, Nashashibi sâest servi dâune pellicule 16mm ne captant que des plans de 50 secondes. Câest le montage de ces courtes sÃĐquences qui taille une histoire et donne la matiÃĻre au film. Le sujet, tout aussi implacable que la ligne directrice de son travail, traduit lâatmosphÃĻre dâune bibliothÃĻque universitaire, entre des salles presque vides au design ÃĐpurÃĐ et une activitÃĐ au ralenti, sorte dâÃŪlot ÃĐtranger au monde.

De cette traversÃĐe reste une exposition sobre et belle dans son austÃĐritÃĐ. Une exposition tirÃĐe au cordeau qui sait se prÃĐserver des moments de fraÃŪcheur à lâimage de Gillmore ou dâAchaintre.

Cependant les Åuvres, servies par un thÃĻme un peu lointain, souffrent dâun dÃĐfaut dâappartenance, dâun manque de cohÃĐsion qui aurait pu entretenir lâÃĐmulation. Lâannonce nâÃĐtait donc pas trompeuse : Acid Rain ressemble en quelque sorte à ces paysages dÃĐlavÃĐs par les pluies acides.

Caroline Achaintre

â Double dealing, 2005. Couverture en laine. 230 x 260 cm.

â Speech Impediment, 2004. Aquarelle et impression numÃĐrique sur papier. 28 x 21 cm.

â Hot-Hair, 2004. Aquarelle et impression numÃĐrique sur papier. 27 x 20 cm.

â Ghost, 2004. Aquarelle et impression numÃĐrique sur papier. 48 x 35 cm.

â Stiched-Mouth, 2004. Aquarelle et impression numÃĐrique sur papier. 24 x 28 cm.

Graham Gillmore

â Things to do, 2000. Polyurethane sur masonite. 153 x 153 cm.

Camilla Low

â 29, 2004. Bois peint. 150 x 10 x 15 cm.

â Knock your head, 2004. Bois peint. 130 x 10 x 15 cm.

â Siesta, 2004. Bois peint et corde. 75 x 9 x 9 cm.

Didier Marcel

â Sans titre, 2005. Divers matÃĐriaux, moteur ÃĐlectrique. 135 x 80 x 100 cm.

Rosalind Nashashibi

â University Library, 2002. NÃĐgatif de film 16 mm tranfÃĐrÃĐ en DVD. 7 minutes.

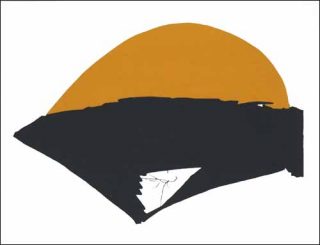

â Thought Shape: Grey and Ochre, 2004. SÃĐrigraphie. 100 x 70 cm.

â Thought Shape: Lilac, 2004. SÃĐrigraphie. 70 x 100 cm.

â Winter Trees, 1998. Impression laser. 25 x 29,5 cm.

â Drum, 2004. Capture dâÃĐcran et collage. 29 x 35 cm.

Stefan Mikolaev

â Pink & black star, 2002. Installation lumineuse. NÃĐon, Cuir et mÃĐtal. 58 x 73 cm.

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram