Le projet «Parallele», élaboré par Harun Farocki depuis 2012, se construit autour de quatre séquences vidéo interrogeant la conception et le devenir des jeux vidéo. Le premier moment de «Parallele» livre une histoire de l’iconographie des jeux vidéo, et de leurs formidables progrès, passant d’un monde vulgairement pixellisé à un univers virtuel ultra réaliste.

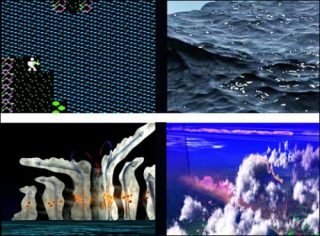

En effet, Parallele I s’attarde sur la représentation de certains éléments naturels depuis la création du jeu vidéo dans les années 80, et les premiers balbutiements de l’image numérique. Ici, Harun Farocki choisit des éléments simples, dont il rappelle les divers stades de leur évolution. Face à deux écrans, nous voyons donc défiler différents types d’arbres, de flammes, de ciels ou de surfaces d’eau: l’occasion de les comparer deux par deux et de comprendre que le jeu vidéo, au fil du temps, devient de plus en plus réaliste.

La thèse d’Harun Farocki est la suivante: des années 80 aux années 2000, on passe d’images composées uniquement de lignes «verticales et horizontales», à des images ultra réalistes. On passe de formes «symboliques et abstraites» à des images venant concurrencer la photographie et le cinéma. Par exemple, l’arbre n’est qu’un amas de pixels verts dans le jeu vidéo Zelda (1986). Et l’eau n’est qu’une vulgaire surface bleue statique, parsemée de quelques points jaunes. De plus, ces éléments du paysage ne sont alors pas fonctionnels, dans le sens où l’on ne peut interagir avec eux.

Mais peu à peu, l’image devient plus précise, plus riche en détails. Surtout, le mouvement s’y intègre: les feuilles et les branches des arbres ou des buissons se balancent au vent, ou se courbent lorsqu’un personnage les traverse. Harun Farocki parle en ce sens d’un «nouveau constructivisme», où le mouvement est désormais insufflé aux éléments.

Il nous montre alors l’envers du décor et le travail des infographistes en charge de la création des jeux vidéo. On voit comment les mouvements sont configurés, comment l’image est construite suivant des règles bien strictes. Tout est soigneusement décomposé: les programmes informatiques configurent les phénomènes, les cisellent, les géométrisent.

Dès lors, l’image virtuelle générée par ordinateur devient une image dite «typique» ou «idéale». Elle n’est plus une copie imparfaite se référant à un réel préexistant lui servant de modèle. L’image virtuelle finit par rivaliser avec le réel même, avec le cinéma et la photographie argentique. Elle devient carrément autonome, en créant de toute pièce un univers fictif où l’on peut choisir la taille d’un rocher, dont la présence modifiera d’ailleurs la trajectoire d’une cascade, et les effets de luminosité faisant reluire des reflets plus ou moins éblouissants sur la surface de l’eau.

Mais si les effets de réalisme sont de plus en plus troublants et saisissants, le monde virtuel que créent les infographistes n’en demeure pas moins borné. A travers les vidéos Parallele II et III, Harun Farocki se demande alors si le monde virtuel que l’on crée est fini ou pas. Peut-on parcourir indéfiniment les espaces qui s’ouvrent devant nous, à travers une voiture, un avion de chasse ou un cavalier fonçant sur sa monture?

Certainement pas. Des endroits nous sont rendus inaccessibles. Notre cavalier meurt dès qu’il tente de traverser une rivière, ou qu’il saute d’une falaise. Rivière et flancs de collines constituent donc les frontières du monde. De même dans Grand Theft Auto: des parpaings balisent les rues de la ville. Impossible de les détourner ou de se faufiler entre elles pour voir ce qu’il y aurait derrière. Le monde virtuel apparaît donc comme un territoire plat et clos, qui s’étale sur une surface déterminée au delà de laquelle il est impossible d’aller.

Harun Farocki parle encore dans d’autres cas de frontières «invisibles». Par exemple, si notre avion de chasse se détourne de sa mission de combat pour tenter d’explorer le plus loin possible les cieux, un signal d’alerte s’enclenche automatiquement, nous sommant de retourner vers l’aire de combat, sous peine d’exploser en plein vol.

Le jeu vidéo demeure donc un monde de surface, un plan univoque et limité. Harun Farocki montre alors que les rochers sont sans épaisseur, que la surface de la mer n’est justement qu’une surface sous laquelle il n’y a pas d’eau mais que du vide. Enfin, même les effets de caméra ne nous permettent pas de pénétrer le sol, et même lorsque la caméra a la possibilité de traverser un objet, celui-ci apparaît comme creux, sans substance.

A ces limites topographiques, inhérentes au décor ou au territoire du jeu vidéo, répondent les limites comportementales des personnages que nous dirigeons. Harun Farocki explore ici les interactions possibles entre les différents personnages de Grand Theft Auto. Dans ce décor urbain, encore une fois limité à un certain périmètre au delà duquel on ne peut se rendre, ni en voiture ni à pied, des citadins déambulent sur les trottoirs, dans les parcs, des voitures circulent sur la chaussée. On peut s’amuser à entraver le passage des citadins, à les bousculer, à les agresser même. Mais comment réagissent-ils à ce stimulus extérieur qui vient perturber leur route? On a différentes attitudes qui se trouvent codifiées. Soit le passant proteste seulement et crie. Si l’on continue à le harceler, en dernier recours, il part en courant. Soit il nous résiste et se bat, jusqu’à ce que la police intervienne et nous embarque. Soit d’autres passants s’en mêlent et viennent assister la personne agressée.

Harun Farocki note toutefois que les possibilités d’interactions avec les autres personnages sont plus variées et subtiles dans Grand Theft Auto que dans d’autres jeux, où si l’on se pointe nez à nez devant un autre personnage, celui-ci ne réagit même pas, comme si un «airbag invisible» l’entourait et l’empêchait d’interagir dans sa sphère la plus proche. Mais même un «must» du jeu vidéo comme Grand Theft Auto contient certains bugs, qu’Harun Farocki pointe du doigt. Si l’on sort une arme à feu dans une boutique, la gérante, se sentant forcément menacée, tente de fuir hors du magasin. Si elle y parvient, et que l’on reste malgré tout dans la boutique avec notre arme au poing, elle ne tardera pas à faire son retour et à paniquer de plus belle devant notre arme, comme si la scène précédente n’avait pas eu lieu. Les personnages apparaissent alors à leur tour sans épaisseur, ni consistance, ni mémoire, comme des automates virtuels au comportement limité.

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram