Dès les premiers pas, le regard glisse de la célèbre gravure de Dürer, Le Chevalier, la Mort et le Diable, exécutée en 1513, vers une peinture de Mc Guiness, de 2011, composée de pictogrammes aux couleurs acidulées, puis revient sur une autre gravure de Dürer, de 1503, Armoiries avec crâne, s’arrête sur une vanité attribuée à Frans Pourbus l’Ancien, peinte à la fin du XVIe siècle, avant de continuer à arpenter une série de trente-sept photographies de Nicholas Nixon, réalisée entre 1975 et 2011, trente-sept portraits en noir et blanc des quatre sœurs Brown, pris année après année, où, dans la succession des images, subrepticement le temps se déplie dans les visages, se marque sur la peau.

En face, dans une vitrine, le regard s’arrête sur une petite sculpture en bois exécutée en Allemagne en 1670 figurant un squelette-archer décharné, les chairs en lambeaux et, à côté de lui, sur une superbe pendule automate renaissance symbolisant la vanité.

D’entrée de jeu, le ton est donné: «Mémoires du futur» propose une collection exceptionnelle d’œuvres du passé mêlées à des œuvres contemporaines et à des objets de cabinets de curiosité. Ce qui lie ces pièces et qui constitue le thème central de l’exposition sont l’énigme de la mort, de la religion, la fragilité et la beauté du corps féminin, la violence et la guerre, l’étrange, voire le merveilleux, en somme, la condition humaine en ce que celle-ci a de permanent. Cette condition de l’homme qui traverse l’histoire et les cultures, l’histoire individuelle comme l’histoire collective, cette condition humaine dont l’ecclésiaste prédisait dans l’Ancien Testament: «Vanité des vanités, tout est vanité! Quel profit pour l’homme dans toute la peine dont il peine sous le soleil?».

Quel profit sous le soleil, sinon l’art? C’est la réponse que semble apporter avec intensité et éloquence l’exposition «Mémoires du futur». C’est elle, en quelque sorte, qui crée la cohérence de la collection présentée, celle que Thomas Olbricht, médecin endocrinologue allemand a constituée; une prodigieuse collection — l’une des plus importantes d’Allemagne — d’environ deux mille cinq cent pièces où se côtoient des œuvres de la Renaissance, des natures mortes hollandaises, un cabinet de curiosité, Wunderkammer (littéralement «chambre des merveilles», en allemand) et de nombreuses œuvres contemporaines, d’artistes consacrés ou bien moins connus, mais non moins intéressants.

«Mémoires du futur» se compose d’un choix de deux-cent cinquante pièces de la collection qui est présentée de façon permanente dans le «Me Collectors Room», lieu que le collectionneur a créé à Berlin il y a deux ans.

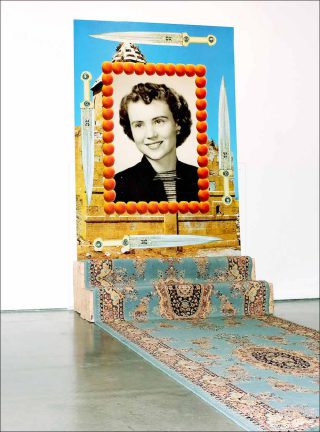

C’est ainsi qu’au cours de la visite, on circule entre une œuvre de Sigmar Polke, des peintures de Gerhard Richter, un parallélépipède de verre où s’inscrit en néon jusqu’à une mise en abyme, Memories of the Future, de Laurent Grasso — œuvre donnant le titre à l’exposition —, une étonnante peinture de Richard Wathen, The Modern Painter (2011), ou encore, non moins étonnante une peinture monumentale aux allures d’icône contemporaine de Jonas Burgert.

Photographies, peintures, sculptures, installations dialoguent et questionnent à travers le registre de la représentation, l’homme, la mort, la violence, l’étrangeté, la beauté, le sexe, la douleur.

Lorsque l’on rencontre l’œuvre de Charles Matton, d’ailleurs trop rarement visible, L’Atelier de sculpteur de rhinocéros (2002), atelier miniature où se tient l’animal mythique avec un faux reflet dans un hypothétique miroir, c’est dans une partie où se concentrent des pièces de cabinet de curiosité.

Ainsi, la magie, l’illusion et le jeu d’échelle que produit la miniaturisation de la maquette viennent converser avec une collection de papillons, de carapaces de tortues, d’insectes ainsi qu’avec l’ouvrage du naturaliste Conrad Gesner publié en 1563, où sont recensées toutes les espèces d’animaux, dont le rhinocéros, copié d’une gravure de Dürer.

Le trouble créé par le rapport d’échelle se produit encore plus loin lorsque l’on rencontre la fascinante sculpture hyperréaliste de Ron Mück, montrant un personnage — sorte de moine — d’une étonnante présence, assis sur un socle mais le corps à échelle réduite, ou bien lorsque l’on découvre Summit, de Kris Martin, un bloc probablement de granit, surmonté d’une minuscule croix qui transforme la perception de la roche en une monumentale montagne, ou bien encore lorsque le regard s’émerveille devant une coquille de noix ornée de microsculptures — Adam et Ève au Paradis et l’Adoration des bergers — réalisée vers 1650.

Ce trouble — cette fascination — augmente encore devant un modèle anatomique miniature de femme enceinte en ivoire, dont l’abdomen est amovible, laissant voir les organes internes, l’utérus et l’embryon, chacun amovible, exécuté par le tourneur sur ivoire Stephan Zick vers 1680.

Le monde en modèle réduit, ou à échelle un, comme le crocodile du Nil naturalisé de trois mètres cinquante en suspension, ce monde abordé par les différentes voies d’interprétation qu’offre la connaissance ou bien la croyance, qu’elles soient scientifiques, religieuses ou artistiques, constitue un étonnant microcosme, qui questionne à travers les différents registres et les différentes époques, l’homme, le monde, le rapport de l’homme au monde, son rapport à la nature et à sa finitude.

Instruments chirurgicaux, modèles anatomiques, objets votifs, œuvres de l’art, créent un vertigineux dialogue dont l’écho laisse entendre une magistrale quête de sens.

La présentation est d’une rare clarté. Elle permet non seulement la mise en lumière des œuvres et la rencontre intime avec chacune d’elles, mais elle contribue grandement à la fécondité des dialogues. C’est ainsi que les nombreuses œuvres qui se réfèrent explicitement à des œuvres antérieures sont présentées aux côtés de leur œuvre source.

L’œuvre de Vik Muniz recomposant la célèbre et terrible photographie de Robert Capa, Mort d’un soldat républicain (1936), à partir de petits jouets multicolores, jouxte un tirage de la photographie de Robert Capa, comme l’œuvre de Johanna Karlsson de 2004 — sculpture d’un arbre en miniature où sont pendus une dizaine de cadavres —, côtoie la série de gravures de Jacques Callot: Les Misères et les Malheurs de la Guerre (1633), qui en est la source.

La citation, l’emprunt, la parodie sont omniprésents dans l’exposition. Mais loin d’un maniérisme post-moderne aux allures agaçantes, les œuvres témoignent plutôt d’une volonté de reconnaissance du passé dans les fondements du présent, d’une volonté d’actualisation des grands thèmes et de réminiscence des formes à travers le regard et les moyens de notre contemporanéité.

Si la représentation constitue le nerf à vif de la collection de Thomas Olbricht, c’est dans la conscience que toute œuvre est, de façon explicite ou implicite, le palimpseste d’œuvres antérieures et qu’au-delà des questions de modernité et de post-modernité, c’est l’éclosion de la création dans l’œuvre et le précipité de sens qu’elle produit qui en constitue la force et en cela, la modernité.

Comment ne pas s’arrêter ainsi devant le superbe portrait photographique de Désirée Dolron, Xteriors IV, sans penser à Vermeer, ou devant l’étonnante photographie de Sam Taylor-Wood, Sleep (2002), montrant un jeune homme presque androgyne, nu, allongé, vu de profil, sans penser à toute la tradition de la représentation du Christ mort.

D’ailleurs, non loin, se présente un Christ au tombeau du XVIIe siècle attribué à Abraham Jansz Diepenbeeck. Comment ne pas s’émouvoir devant la Descente de croix, de l’entourage de Roger Van der Weyden, ou devant les natures mortes hollandaises du XVIIe siècle exposées en alternance avec les photographies de Matt Collishaw, de la série des Derniers Repas, qui en reprend de façon surprenante l’esthétique. L’impression produite est d’autant plus forte lorsque l’on sait que chaque image figure le dernier repas commandé par des condamnés à mort aux Etats-Unis, juste avant leur exécution et que le nom du condamné est à chaque fois le titre de l’œuvre.

Comment ne pas s’étonner dans la salle entière consacrée aux crânes des memento mori, où peintures, sculptures, assemblages, échangent leurs regards évidés, ces crânes souvent inquiétants, parfois souriants, quelquefois drôles, qui nous regardent, cette salle où la peinture cherche à ressembler à la photographie — c’est le cas de l’œuvre de René Wirths ou des miniatures de Terry Taylor —, ou bien, où la photographie cherche à ressembler à la peinture, comme dans la photographie monumentale de David Lachapelle qui montre une cène contemporaine, ou bien encore, où la peinture montre qu’elle peut encore troubler en ne ressemblant qu’à elle-même, c’est le cas de cet étrange tableau de Marcin Lukasiewiecz, Kingdom of Sadness, peinte en 2002.

Et comment quitter les lieux sans garder en mémoire cette étrange et belle peinture de Mickaël Borremans, The Knives (2002), la peinture imposante, noire et apophatique de Thierry de Cordier, Rien de la Croix (2002-2011), les troublantes photographies de Cindy Sherman, à l’identité vagabonde, la grimaçante et trouble peinture de Georges Condo, Symphony (2005), la belle et mystérieuse vulve émergeant de la peinture noire, de Marlène Dumas ou les êtres hybrides et presque monstrueux, sous leurs airs familiers, de Patricia Piccini.

Car la fameuse «inquiétante étrangeté» chère à Freud — l’Unheimlich —, se propage tout au long de l’exposition. La collection de Thomas Olbricht, dans la présentation de la Maison Rouge, n’est pas seulement la présentation d’une prodigieuse collection privée, elle n’est pas seulement, à travers la mise en relation des œuvres et des pièces de cabinet de curiosité, le portrait en filigrane du collectionneur, d’un collectionneur humaniste au sens de la Renaissance, «Mémoires du futur» est génératrice d’une véritable ambiance, une ambiance traversée par des questions existentielles, des questions permanentes, cristallisées par des œuvres d’une très forte densité et qui procurent une véritable curiosité et délectation esthétiques.

En somme, l’exposition tient la promesse de son titre, son titre en forme d’oxymore: «Mémoires du futur». Dans les questions qu’elle soulève et dans leur portée anthropologique, dans le pli du temps qu’elle propose, dans la place qu’elle donne à la création, résonne en elle la très belle formule de Karl Krauss, reprise par Walter Benjamin: «L’origine, c’est le but».

Artistes

Eva Aeppli, Stephan Balkenhol , Gian Paolo Bertozzi et Stefano dal Monte Casoni, Wim Botha, Glenn Brown, Berlinde de Bruyckere, GL Brierley, Robert Capa, Maurizio Cattelan, Jake et Dinos Chapman, Francesco Clemente, Mat Collishaw, George Condo, William N. Copley, Thierry de Cordier, John Currin, Nathalie Djurberg, Desirée Dolron, Marlène Dumas, Slawomir Elsner, ClaireFontaine, Katharina Fritsch, Laurent Grasso, Kendell Geers, Franz Gertsch, FORT, Julie Heffernan, Jeppe Hein, Damien Hirst, John Isaacs, Johanna Karlsson, Terence Koh, Kitty Kraus, David LaChapelle, Wolfe Von Lenkiewicz, Thomas Lerooy, Liza Lou, Marcin Lukasiewicz, Alan McCollum, Ryan McGinness, Haruko Maeda, Margherita Manzelli, Kris Martin, Charles Matton, Dawn Mellor, Marilyn Minter, Ron Muek, Vik Muniz, Nicholas Nixon, Tim Noble et Sue Webster, Patricia Piccinini, Pierre et Gilles, Sigmar Polke, Ged Quinn, Daniel Richter, Gerhard Richter, Antoine Roegiers, Gitte Schäfer, Gregor Schneider, Dennis Scholl, Thomas Schütte, George Shaw, Cindy Sherman, Floria Sigismondi, Carolein Smit, Anj Smith, Kiki Smith, Terry Taylor, Sam Taylor-Wood, Paloma Varga Weisz, Richard Wathen, René Wirths, Heimo Zobernig.

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram