Au soir de la fermeture de la 36e ÃĐdition de la Foire internationale d’Art contemporain (Fiac), aprÃĻs une semaine d’intense effervescence, les galeristes ont exprimÃĐ leur satisfaction, voire leur ÂŦenthousiasmeÂŧ. Les collectionneurs ÃĐtaient de retour, les affaires ont ÃĐtÃĐ bonnes — en dÃĐpit de la crise —, et le nombre des visiteurs en hausse de 23% par rapport à l’an dernier — en dÃĐpit d’un prix d’entrÃĐe prohibitif de 28 euros.

On ne peut que se rÃĐjouir de cette insolente santÃĐ qui confirme toutefois que le marchÃĐ de l’art ne va pas au mÊme tempo que le reste de l’ÃĐconomie, et qu’il s’adresse prioritairement aux catÃĐgories aisÃĐes de la population.

Cette ÃĐvidence ne semble pas avoir frappÃĐ le ministre de la Culture, FrÃĐdÃĐric Mitterrand, selon lequel ÂŦl’atmosphÃĻre trÃĻs chaleureuse de la Fiac doit inciter des gens qui n’oseraient pas venirÂŧ Ã pousser les portes de la foire.

Quelques jours auparavant, lors d’une rÃĐception des galeristes au ministÃĻre de la Culture, il avait dÃĐjà expliquÃĐ: ÂŦNous avons tous un vÃĐritable dÃĐfi qui est celui de l’intimidation sociale. Des gens pensent que ce n’est pas pour euxÂŧ. Or, avait-il insistÃĐ, ÂŦc’est pour eux, il faut leur faire sentir, les aider à franchir le pasÂŧ.

Eh bien non, Monsieur le Ministre, la Fiac n’est pas pour les ÂŦgensÂŧ (et encore moins pour le ÂŦpeupleÂŧ) qui, s’ils souffrent d’une ÂŦintimidation socialeÂŧ, elle n’est sans doute pas la mÊme que la vÃītre. La Fiac n’est pas un lieu ouvert de culture, mais un dispositif strictement commercial, qui ne cherche nullement à ÂŦaider [les gens] à franchir le pasÂŧ, mais qui fait au contraire tout pour les exclure. Telle est la fonction du prix d’entrÃĐe de 28 euros: limiter le nombre des purs visiteurs qui n’achÃĻtent pas, mais dont la prÃĐsence encombrante dans les allÃĐes et les stands risquerait de troubler cette ÂŦatmosphÃĻre trÃĻs chaleureuseÂŧ propice à la vente plutÃīt qu’à la dÃĐlectation artistique.

Cette stratÃĐgie peut Être critiquÃĐe par les adeptes intransigeants de la puretÃĐ artistique, mais sa cohÃĐrence est si forte qu’elle fait basculer dans la dÃĐmagogie la moindre tentative (ministÃĐrielle) de lui superposer d’autres objectifs que les siens.

La cible de la foire n’est pas l’amateur dÃĐsintÃĐressÃĐ, souvent dÃĐsargentÃĐ, mais guidÃĐ par une approche culturelle et sensible de l’art. La foire, qui est entiÃĻrement conçue pour la vente, s’adresse en prioritÃĐ Ã ses clients: les collectionneurs, directement ou potentiellement spÃĐculateurs, à la recherche d’œuvres à acquÃĐrir, par passion ou par intÃĐrÊt, mais toujours avec le dÃĐsir de possÃĐder. Le collectionneur se distingue de l’amateur par le fait que la sensation, quand elle existe, s’allie chez lui à un dÃĐsir de possession.

Pour l’amateur, l’œuvre est avant tout un agencement de sensations et de sens. Pour le collectionneur, elle est toujours un objet dotÃĐ d’une valeur d’ÃĐchange sur le marchÃĐ de l’art.

En fait, les foires d’art ne sont paradoxalement pas des lieux de visibilitÃĐ, mais des machines optiques d’invisibilitÃĐ. Les œuvres n’ÃĐtant pas prÃĐsentÃĐes pour Être regardÃĐes mais achetÃĐes, en deviennent à la limite invisibles. A cet ÃĐgard, les tentatives des organisateurs pour ÃĐcarter les purs regardeurs (et non pas pour ÂŦles aider à franchir le pasÂŧ!) traduit l’implacable logique des foires dans lesquelles, en quelque sorte, la marchandise abolit le regard.

Le regard est aveugle dans les foires parce qu’il y est piÃĐgÃĐ, dÃĐsorientÃĐ, par la marchandise. Au musÃĐe, dans une exposition thÃĐmatique ou monographique, ou dans une biennale comme celle de Lyon, les œuvres sont liÃĐes entre elles par des lignes esthÃĐtiques, thÃĐoriques, politiques, chronologiques, ou poÃĐtiques, que le regard suit, perd et retrouve, quitte ou conteste. C’est ainsi stimulÃĐ que le regard agit, vit et pense.

Dans les foires au contraire, les œuvres soumises aux lois hÃĐtÃĐronomes de la marchandise, sont juxtaposÃĐes, sÃĐparÃĐes, presque ÃĐtrangÃĻres les unes aux autres. Cette communautÃĐ improbable des œuvres entre elles n’est guÃĻre propice à interpeller les regards, et à les entraÃŪner à comparer, interprÃĐter, ou… dÃĐriver poÃĐtiquement.

En dÃĐpit d’une rÃĐelle rÃĐussite de la scÃĐnographie de la Fiac sous la verriÃĻre majestueuse du Grand Palais, il a fallu composer avec les rÃĻgles de la rentabilisation maximale: les stands (de dimensions et d’emplacements largement tributaires des coÃŧts de location) ÃĐtaient strictement alignÃĐs et sÃĐparÃĐs les uns des autres. Tandis que, dans le pÃĐrimÃĻtre de chaque stand, les galeries prÃĐsentaient des sÃĐlections aussi restreintes qu’ÃĐclectiques d’œuvres isolÃĐes sur des cimaises comme autant de mots sans phrase, vidÃĐs de leur sens.

Dans cet univers strict d’alignement, de juxtaposition, de sÃĐparation, et d’insignifiance, qui est celui des foires, oÃđ dominent le nombre, la mesure et le chiffre, le regard peine à tracer son chemin, à trouver des relais, à tisser ses propres liens, à se poser sur quelques œuvres pour en ÃĐprouver des sensations, sinon en extraire du sens.

Mais cette faillite du regard n’affecte vraiment que les visiteurs amateurs d’art qui considÃĻrent les œuvres esthÃĐtiquement. Elle atteint moins ceux qui les apprÃĐhendent au travers des fluctuations de leurs cotes sur le marchÃĐ international de l’art, en fonction de perspectives de revente, de spÃĐculation et de profit. Ou a des fins de pouvoir symbolique.

Il n’est donc pas ÃĐtonnant que la presse — Le Monde en tÊte, dÃĐcidÃĐment —, se gargarise des chiffres de la Fiac qu’on lui a donnÃĐs en pÃĒture: le bilan des ventes en dizaines de millions ÂŦde dollarsÂŧ, l’affluence record en hausse à deux chiffres, ou le ravissement de tel galeriste parisien dont ÂŦles trois quarts des œuvres prÃĐsentÃĐes sur son stand ont ÃĐtÃĐ vendues, pour des sommes allant de 5 000 euros à 300 000 eurosÂŧ (AFP).

Tous ces chiffres et d’autres ont ÃĐtÃĐ repris avec gourmandise par les mÃĐdias à grand renfort de superlatifs. Mais d’œuvres, il n’a guÃĻre ÃĐtÃĐ question, sinon pour leur prix de vente et la cÃĐlÃĐbritÃĐ de leurs auteurs. Tout simplement parce que ce grand marchÃĐ-spectacle de l’art, qui s’est voulu ÂŦpÃĐtillant mais pas bling-blingÂŧ, qui s’est significativement ouvert sur un feu d’artifice d’artistes, ne prÃĐsentait pas d’œuvres. Seulement des marchandises.

AndrÃĐ RouillÃĐ.

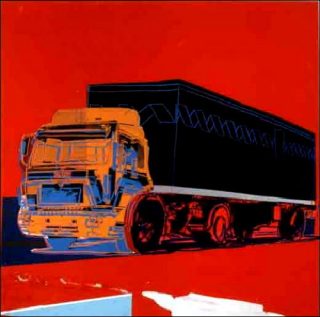

L’image accompagnant l’ÃĐditorial n’est aucunement l’illustration du texte. Ni l’artiste, ni le photographe de l’œuvre, ni la galerie ne sont associÃĐs à son contenu.

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram