Entretien avec

AurÃĐlien Froment

Propos recueillis par Anne-Lou Vicente

Anne-Lou Vicente. Peux-tu nous parler de ton film The Apse, The Bell and The Antelope (LâAbside, la cloche et lâantilope), notamment prÃĐsentÃĐ lors de ton exposition personnelle A Hole in the Life à Londres en mars 2006, ainsi que pour lâexposition collective Zones arides au Lieu Unique à Nantes en novembre 2006?

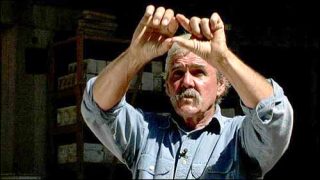

AurÃĐlien Froment. Ce film met en scÃĻne Roger Tomalty, qui nous guide à travers la ville dâArcosanti, dans le dÃĐsert dâArizona, aux Etats-Unis. Ce projet architectural, imaginÃĐ par lâItalien Paolo Soleri, constitue le motif central du film, lequel se prÃĐsente en quelque sorte comme une tentative dâadaptation cinÃĐmatographique du projet de Soleri.

Celui-ci est envisagÃĐ sous plusieurs temporalitÃĐs: il est question de certains aspects historiques du site â le choix de son emplacementâ, mais aussi de son avenir â la construction de la serre, le dÃĐveloppement de lâhabitat. Bien que le film ait ÃĐtÃĐ tournÃĐ sur place, le rÃĐcit du guide se dÃĐsolidarise du site rÃĐel pour reconstruire une trajectoire qui oscille entre le passÃĐ et le futur du projet, et le prÃĐsent de la projection du film.

Si Roger Tomalty, qui joue ici son propre rÃīle, apparaÃŪt et disparaÃŪt de lâimage comme par enchantement et en toute transparence, câest quâil appartient avant tout à cet espace du film reconstruit par le montage. A la maniÃĻre dâun diorama, le guide se pose à la surface des images. Il semble ÃĐvoluer dans un autre plan que celui quâil dÃĐcrit et pourtant, le vent et le soleil traversant chaque plan lâaffectent aussiâĶ

Tu ÃĐvoquais dÃĐjà la ville dâArcosanti dans une piÃĻce antÃĐrieure â 2030 (2002) â et, par analogie, à travers Werner Herzog (2002)?

Oui. En 2002, jâai publiÃĐ lâagenda vierge de lâannÃĐe 2030. Dans chaque exemplaire, jâai glissÃĐ une reproduction dâune photo dâArcosanti publiÃĐe en 1978 dans un numÃĐro dâArchitecture dâaujourdâhui. Je ne sais pas encore ce que cet ensemble de dates â 1978, 2002, 2030 â va produire au final, mais il y a cette idÃĐe du montage des tempsâĶ Aussi, quand jâai dÃĐcidÃĐ de faire ce projet en Arizona, jâai commencÃĐ par opÃĐrer un dÃĐtour en rÃĐalisant une maquette de la scÃĻne du film de Werner Herzog, Fitzcarraldo, dans lequel Herzog fait passer un bateau par-dessus une montagne. Cette maquette, en tant que dispositif documentaire, constitue une vignette qui renvoie aussi bien à lâhistoire de Fitzcarraldo quâà celle dâHerzog.

Que raconte ce film?

Câest lâhistoire dâun aventurier mÃĐlomane qui, Ã la fin du 19e siÃĻcle, projette de faire construire un opÃĐra dans la jungle, au PÃĐrou. Comme dans le projet dâArcosanti, on retrouve ce motif culturel isolÃĐ au beau milieu dâun ÃĐlÃĐment naturel et hostile, Ã travers la construction dâun ÃĐdifice au sein dâune rÃĐgion a priori inhabitable.

Fitzcarraldo tente dâaccÃĐder par bateau à un terrain oÃđ se trouvent des arbres qui produisent du caoutchouc, et dont il veut tirer des bÃĐnÃĐfices en vue de construire lâopÃĐra. Pour ÃĐviter les rapides qui rendent le fleuve impraticable, il imagine effectuer un dÃĐtour en passant par un autre fleuve parallÃĻle au premier, et à lâendroit oÃđ ces deux fleuves sont les plus proches, faire passer le bateau de lâun à lâautre. Il y parvient mais finalement, les indiens qui lâont aidÃĐ Ã aller jusquâau bout de cette aventure dÃĐtachent le bateau pour lâoffrir en sacrifice aux esprits des rapides: Fitzcarraldo nâa alors pas dâautre choix que de rentrer au port en naviguant en sens inverse sur le fleuve quâil aura voulu ÃĐviter. Il ÃĐchoue mais, à dÃĐfaut de construire lâopÃĐra, il organise un concert sur le bateau et rentre triomphalement au port. Le film raconte le projet, son ÃĐchec et finalement, sa transformation.

Comment en es-tu venu à tâintÃĐresser à ce film?

Câest son aspect documentaire, camouflÃĐ derriÃĻre un lÃĐger voile de fiction qui mâa au dÃĐpart intÃĐressÃĐ. Le tournage du film ÃĐtait un prÃĐtexte pour que Herzog puisse assister à la rÃĐalisation dâun rÊve: voir le bateau sur la montagneâĶ

La suite au prochain ÃĐpisode?

Oui! Je prÃĐpare actuellement un film sur ce bateau. Mon oncle lâa filmÃĐ lors dâun voyage au PÃĐrou à peu prÃĻs à lâÃĐpoque oÃđ jâai rÃĐalisÃĐ la maquette. JâÃĐtais assez dÃĐçu en dÃĐcouvrant la vidÃĐo car on y distingue à peine le bateau, complÃĻtement embourbÃĐ, en ruines et recouvert par la forÊt vierge. Plus tard, jâai rÃĐalisÃĐ que câÃĐtait certainement beaucoup plus intÃĐressant comme ça. Cette histoire de bateau nâest peut Être quâune rumeur, mais aprÃĻs tout, câest largement suffisant pour faire un film, mÊme documentaire.

Lâobjet livre est utilisÃĐ de façon rÃĐcurrente dans ton travail, à lâimage de De lâIle à hÃĐlice à Ellis Island (2005), composÃĐe de 44 livres disposÃĐs sur une ÃĐtagÃĻre. Comment fonctionne cette Åuvre?

LâIle à hÃĐlice et Ellis Island, ce sont dâabord les titres de deux livres, respectivement, de Jules Verne et de George PÃĐrec. Les deux titres enchaÃŪnÃĐs lâun à lâautre forment une sorte de ronde. Ils renvoient par ailleurs à deux lieux qui constituent les sources de lâarchitecture de Soleri: ÂŦLâIle à hÃĐliceÂŧ est une mÃĐtaphore utilisÃĐe par Jules Verne pour dÃĐsigner le paquebot, modÃĻle de densitÃĐ architecturale pour Paolo Soleri. Quant à Ellis Island (face à New York), câest là oÃđ Soleri a dÃŧ, comme tous les exilÃĐs dâEurope au moment de lâaprÃĻs-guerre, sÃĐjourner malgrÃĐ lui lorsquâil a dÃĐbarquÃĐ aux Etats-Unis, en attendant quâon lui dÃĐlivre une autorisation de rÃĐsidence.

Lâensemble de lâinstallation est composÃĐ de 44 titres. Chaque titre commence par le dernier mot du titre qui le prÃĐcÃĻde sur le principe du marabout, de façon à boucler la sÃĐrie. Câest à la fois une façon dâordonner les choses, de les enchaÃŪner, mais câest aussi une technique de mÃĐmorisation. Lorsque jâai commencÃĐ Ã assembler tous ces ÃĐlÃĐments, je me suis aperçu quâun certain nombre dâentre eux avait des homonymes. Par consÃĐquent, il existe potentiellement une autre version de cette Åuvre à partir de la mÊme liste de motsâĶ Jâaime beaucoup lâidÃĐe dâune rÃĐplique totalement diffÃĐrente.

Le livre est utilisÃĐ dâune maniÃĻre conceptuelle. La narration quâil enclenche se rÃĐvÃĻle implicite, ÂŦexterneÂŧ, car le livre nâest pas donnÃĐ Ã lire, seulement à voir, comme dans le cas dâ Une piÃĻce à conviction (2006).

Originellement intitulÃĐ Feux pÃĒles en rÃĐfÃĐrence au roman de Vladimir Nabokov Pale Fire (Feu pÃĒle), ce livre est le catalogue de lâexposition ÃĐponyme organisÃĐe par lâagence Les ready made appartiennent à tout le monde, qui sâest tenue au CAPC de Bordeaux de dÃĐcembre 1990 à mars 1991. Câest un livre qui mâaccompagne et que je nâai jamais terminÃĐ de lire, comme celui de Nabokov dâailleursâĶ

Pale Fire est aussi le titre dâune exposition à laquelle jâai participÃĐ avec trois autres artistes au Centre national de la photographie en 2003. En rÃĐsidence dâÃĐtÃĐ Ã Moly Sabata, nous nous amusions chaque jour à composer des mots avec les lettres de lâenseigne dâune parfumerie que nous avions trouvÃĐes sur place. Lâune de ces combinaisons, ÂŦpale fireÂŧ, est alors devenue le titre de notre future expositionâĶ

Je me suis mis à la recherche du catalogue de lâexposition du CAPC, ÃĐpuisÃĐ depuis longtemps et jâai fini par le trouver à lâInstitut dâart contemporain de Villeurbanne lorsque lâexposition Pale Fire a ÃĐtÃĐ montrÃĐe à Lyon. Il ÃĐtait restÃĐ sur les rayons de la librairie depuis 15 ans, le dos avait complÃĻtement blanchi… ExposÃĐ au soleil et à la lumiÃĻre de la Lune, lâexemplaire dont je disposais a continuÃĐ de blanchir jusquâà ce que le titre disparaisse presque entiÃĻrement. Reste au final ÂŦune piÃĻce à convictionÂŧ, sous-titre du catalogue de lâexposition.

Ne subsiste parfois du livre quâune seule page, comme pour la piÃĻce Une page arrachÃĐe à un livre (2006)…

Comme le titre lâindique, câest une page sÃĐparÃĐe de son lieu dâorigine. Il sâagit de la page dâerrata dâun livre qui, en lâoccurrence, nâexiste pas, du moins pas encore. Y figurent les titres de certaines piÃĻces prÃĐsentÃĐes dans lâexposition A Hole in the Life. CâÃĐtait une façon de ÂŦcrÃĐer de la lÃĐgendeÂŧ et, tout en renvoyant une partie de lâexposition à une origine commune, de reconnaÃŪtre la distance qui sÃĐpare ces rÃĐalisations de leurs sources.

Ton travail est pourvu dâune importante dimension narrative. Les Åuvres se font ÃĐcho et semblent constituer les chapitres dâune histoire en train de sâÃĐcrire. Une histoire sans fin… Cela ÃĐvoque cette ÂŦactionÂŧ lors de laquelle tu divulguais la fin du film que des spectateurs sâapprÊtaient à voir au cinÃĐma.

Jâavais choisi des films dont la fin paraissait relativement ÃĐvidente, ce qui diminuait le caractÃĻre quelque peu sadique de mon entreprise ! On peut voir ça comme une prophÃĐtie, une prÃĐdiction qui se vÃĐrifierait dâelle-mÊme. CâÃĐtait aussi dans lâesprit de produire un faux raccord, une façon de projeter le spectateur à la fin du film avant mÊme quâil ait commencÃĐâĶ

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram