Chez Frank Elbaz, tous les doutes sont permis. ÂŦ72 to 83 Percent of ChanceÂŧ, le titre de son exposition collective, renvoie de maniÃĻre inquiÃĐtante à la chance autant quâà lâÃĐchec. Peut-Être mÊme plus à lâÃĐchec. 72 ou 83% de rÃĐussite, câest surtout 28 ou 17% de flou, dâincomprÃĐhension, dâirrÃĐsolution.

Quatre artistes sont rÃĐunis autour de cette notion de doute et dâinachÃĻvement. Quatre jeunes artistes entre peinture, vidÃĐo et sculpture pour aborder notre rapport au monde et plus prÃĐcisÃĐment notre rapport à la rÃĐalitÃĐ.

DÃĻs lâentrÃĐe, Marcelline Delbecq nous cueille avec une vidÃĐo discrÃĻte mais particuliÃĻrement envoÃŧtante. Elle filme le portrait peint dâune femme et raconte en sous-titre lâhistoire de la rÃĐalisation du tableau, mettant en exergue le rapport du peintre au modÃĻle. Une relation ÃĐtrange dâailleurs, aussi fragile quâintense, la frontiÃĻre ÂŦmatÃĐrielleÂŧ du tableau en train de se faire et quâils ne dÃĐpasseront jamais cristallise leurs ÃĐmotions et lâimpossibilitÃĐ dâune rencontre.

Marcelline Delbecq sâempare de ce portrait comme dâun leurre pour mieux se focaliser sur la fiction qui lâaurait potentiellement mis à jour. Elle en rÃĐvÃĻle alors la beautÃĐ, la richesse, la complexitÃĐ qui transparaissent dans cette vertigineuse rencontre. Elle en rÃĐvÃĻlent ÃĐgalement la frustration, lâÃĐchec et le mystÃĻre: lâhistoire que narre Delbecq ne se termine pas, la femme quitte la pose avant que le dernier dÃĐtail du tableau ne soit achevÃĐ.

Ce sont encore ce doute et cette gÊne qui occupent les toiles de Rita Vitorelli. Lâartiste autrichienne sâoccupe de territoires en friches oÃđ nâÃĐvoluent que des objets et des inscriptions sur de modestes panneaux. Ils sont dispersÃĐs comme jetÃĐs, malmenÃĐs et torturÃĐs par tous les bouts. Vitorelli en libÃĻre pourtant la beautÃĐ, faisant de ce dÃĐcor hostile un paysage cÃĐleste dans lequel ils viennent planer.

Dans le dÃĐtail, lâartiste ne mÊle jamais son fond et ses formes. Mieux, elle laisse des zones sans peinture, le fond justement qui dans la plupart des cas nâest jamais recouvert et des objets, ici de multiples dÃĐtritus qui vivent simplement par le trait du dessin prÃĐparatoire. Un goÃŧt dâinachÃĻvement là aussi qui favorise lâÃĐclat de la peinture et surtout la beautÃĐ de lâobjet (peint ou non) dans sa dÃĐfaite ou disons, dans sa lente agonie.

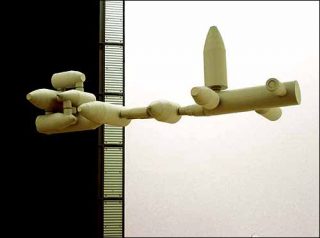

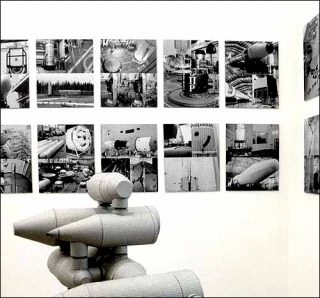

Une rÃĐalitÃĐ transfigurÃĐe par la peinture chez Vitorelli. Une rÃĐalitÃĐ plus embarrassÃĐe, une rappropriation moins enjouÃĐe mais tout aussi poÃĐtique chez Andreas Zybach. Le jeune allemand accroche des photographies reprÃĐsentant quinze vaisseaux, rÃĐacteurs ou containers spatiaux fabriquÃĐs par les scientifiques du monde entier. Des joyaux du progrÃĻs universel qui, depuis les premiÃĻres conquÊtes de lâespace, nourrissent lâimaginaire de chacun. Zybach les reprend et les combine dans une sculpture planante, sorte de station Mir empruntÃĐe, ÃĐtrange et absurde à la fois. Le dÃĐcalage de lâÃĐchelle (lâune des spÃĐcialitÃĐs de Zybach) sâamuse du mythe mais celui-ci perdure pourtant dans son positivisme un peu bÃĐat.

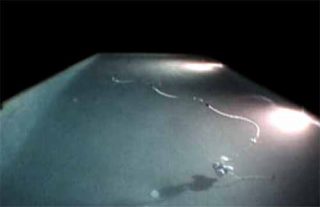

Câest Jordan Wolfson qui rÃĐussit le parallÃĻle le plus stimulant entre la rÃĐalitÃĐ et le doute. Avec Dinosaur, il montre un aspirateur de piscine virevoltant au fond de lâeau. La vidÃĐo le filme la nuit à la lueur des spots intÃĐgrÃĐs sous les rampes. Lâappareil dessine un parcours alÃĐatoire, une espÃĻce de chorÃĐgraphie trÃĻs lente, un ballet dÃĐsopilant, curieux et comique à la fois qui nous fait douter sur sa vÃĐritable nature. Cet aspirateur au bras interminable et à la tÊte un peu difforme qui serpente cette piscine ne tient-il pas finalement du monstre marin, tranquille et inquiÃĐtant, aussi flegmatique que les plus grands prÃĐdateurs? Wolfson sâamuse de la comparaison et la tangente absurde quâil nous fait prendre sâappuie sur un art consommÃĐ du genre, sur une acceptation dÃĐcalÃĐe des codes du film à suspens.

Les dispositifs que ces quatre artistes mettent en place, par le biais du cinÃĐma (la narration indÃĐterminÃĐe de Delbecq, lâimage au sens trouble chez Wolfson), de la peinture (une peinture dÃĐsincarnÃĐe avec Vitorelli) ou de la sculpture (celle de Zybacq qui moque lâÃĐchelle et le mythe de lâobjet, dâautant que celui-ci approche du magique) dÃĐplacent le principe dâune rÃĐalitÃĐ strictement dÃĐterminÃĐe aux contours du visible. Ils sâengagent vers des territoires de fiction, plus instables, plus subtils, plus critiques, terriblement plus frustrants, ces 28 ou 17% dâimperfections qui font que le doute, le questionnement sont heureusement encore permis.

Marcelline Delbecq

â Sans titre, 2006. VidÃĐo couleur sur DVD.

Rita Vitorelli

â T, 2006. Acrylique et fusain sur toile. 200 x 230 cm.

Andreas Zybach

â 90 minutes, n.d. Maquette en carton.

Jordan Wolfson

â Dinosaur, 2001. VidÃĐo. 13 mn.

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram