Quatre artistes de la galerie sont r├®unis pour lŌĆÖoccasion: Guy de Cointet, Trisha Donnelly, Adriana Lara et Allen Ruppersberg. Leurs ┼ōuvres disparates ŌĆöfilms, sculptures et s├®rigraphiesŌĆö pars├©ment des espaces d├®pouill├®s. LŌĆÖensemble est assez silencieux, presque aust├©re, et il faut se concentrer sur la d├®marche des galeristes pour en remarquer lŌĆÖoriginalit├®: affirmer sans d├®tours la libert├® dŌĆÖune relecture.

Pourquoi en effet, rapprocher ces quatre artistes? La r├®ponse est assez claire pour Guy de Cointet et Allen Ruppersberg qui sont commun├®ment associ├®s ├Ā lŌĆÖart conceptuel am├®ricain des ann├®es 60-70, et bien quŌĆÖune dizaine dŌĆÖann├®es les s├®pare, leurs noms figurent ensemble dans diff├®rents ouvrages r├®trospectifs. Mais cŌĆÖest loin dŌĆÖ├¬tre le cas des deux autres artistes dont les ┼ōuvres expos├®es sont bien plus r├®centes. Adriana Lara, jeune artiste mexicaine, et Trisha Donelly, n├®e aux Etats-Unis en 1974. Quels crit├©res, quels liens motivent donc cette exposition collective?

Confront├® ├Ā la dispersion du propos, on aurait pu mobiliser la distinction entre ┬½influence directe┬╗ et ┬½influence indirecte┬╗, mais la notion dŌĆÖinfluence nŌĆÖest plus vraiment ├Ā la mode. En fait, la symbolique du chiffre sugg├©re ici bien plus des affinit├®s inexpliqu├®es, des liens possibles et inattendus, fussent-ils pour autant anachroniques ou atypiques. LŌĆÖespace ouvre le dialogue atemporel des ┼ōuvres entre elles.

Le th├©me de la symbolique du chiffre est, selon les galeristes, justifi├® par des consid├®rations mystico-m├®taphysiques qui vont de lŌĆÖ├®paisseur m├¬me du monde, ├Ā la mathesis universalis, en passant par lŌĆÖ├®grainage du temps. On aurait que la d├®marche f├╗t davantage explicit├®e. Les artistes ont-ils ├®t├® marqu├®s par la kabbale ou par dŌĆÖautres interpr├®tations num├®rologiques du monde? Pourquoi les chiffres pr├®sent├®s sont-ils plus significatifs que dŌĆÖautres?

Au-del├Ā de son aspect ├®nigmatique, lŌĆÖint├®r├¬t de lŌĆÖexposition r├®side dans une r├®flexion pertinente sur lŌĆÖen de├¦├Ā du signe: le chiffre, la lettre, lŌĆÖimage et le m├©tre apparaissent comme des outils fragiles par lesquels nous essayons de donner forme ├Ā ┬½la grammaire secr├©te du monde┬╗. Ces outils sont interrog├®s, travaill├®s, superpos├®s et finalement montr├®s dans leur vuln├®rabilit├® et leur artificialit├®. Chaque ┼ōuvre est choisie en fonction des syst├©mes de repr├®sentations quŌĆÖelle mobilise, expose et confronte.

A lŌĆÖorigine du projet, les films in├®dits Sans titre de Guy de Cointet, datant de la fin des ann├®es 60, jouent avec des chiffres-signes. Bascul├®s ├Ā lŌĆÖhorizontale, les 7, 10 et 12, sont autant de formes graphiques que viennent d├®lier les rotations dŌĆÖune aiguille ├®quivoque.

Dans une monographie r├®cente (Guy de Cointet, JRP|Ringier/Les Presses du R├®el, 2011), Pierre Wajcman qualifiait lŌĆÖensemble de son ┼ōuvre de ┬½pierre de Rosette┬╗ faisant r├®f├®rence ├Ā ce c├®l├©bre fragment de st├©le o├╣ un m├¬me texte grav├® dans diff├®rents syst├©mes dŌĆÖ├®criture permit ├Ā Champollion de d├®chiffrer les hi├®roglyphes. Les films que lŌĆÖon d├®couvre ici entre la lettre, le chiffre et le signe, sont un exemple marquant de cette recherche.

Adriana Lara pr├®sente pour sa part deux ┼ōuvres dat├®es de 2012, intitul├®es 2012 et 1 (one) from Numbers (Disambiguation). La premi├©re, qui a donn├® son titre ├Ā lŌĆÖexposition, est une animation num├®rique perceptible depuis la rue. Une s├®quence anim├®e est projet├®e en boucle comme dans certains fonds dŌĆÖ├®crans pour PC.

La seconde ┼ōuvre consiste en une sculpture dont la forme se rapporte au chiffre 1. Une colonne de deux m├©tres de haut est recouverte de deux toiles coll├®es: lŌĆÖune est peinte en noir, lŌĆÖautre est blanche, quadrill├®e de gris clair. Le motif imprim├® reprend celui qui tapisse les fonds dŌĆÖimages sur Photoshop: ┬½canvas┬╗. Au travers de ces deux ┼ōuvres on est invit├® ├Ā consid├®rer le lien t├®nu que tissent lŌĆÖimage num├®rique, la peinture et la sculpture.

LŌĆÖunique ┼ōuvre pr├®sent├®e de Allen Ruppersberg, Le Mot juste (1983) est une s├®rie de sept s├®rigraphies encadr├®es o├╣ figure un po├©me de lŌĆÖartiste. La typographie, sobre dŌĆÖapparence, dessine encore dans les blancs de la page des calligrammes possibles. Des nuages? Un paysage? Une ligne? Le tout mobilise les registres du texte, de lŌĆÖimage et de la m├®trique. Un jeu se met alors en place de fa├¦on que le visiteur ne sait plus bien sŌĆÖil lit, regarde ou mesure le rythme de sa propre perception.

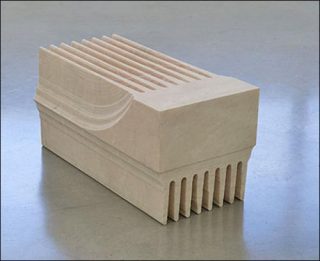

La derni├©re ┼ōuvre de lŌĆÖexposition est celle de Trisha Donnelly intitul├®e Untitled (2011). Parce quŌĆÖelle ne repr├®sente ni chiffre, ni lettre, elle est peut-├¬tre la plus embl├®matique du propos. Il sŌĆÖagit dŌĆÖune sculpture de marbre rose pos├®e ├Ā m├¬me le sol. Comme souvent face au travail de cette artiste on erre quelque part entre perception et compr├®hension, buttant sur notre propre incapacit├® ├Ā reconnaitre lŌĆÖobjet en face. De loin, la facture industrielle ├®voque une pi├©ce m├®canique, de pr├©s, le marbre rose sŌĆÖadoucit par des sillons grav├®s aux courbes r├®guli├©res et sensuelles. Les contraires sŌĆÖy rencontrent et lŌĆÖimagination joue en vain ├Ā associer cet objet ├Ā des formes connues. Il sŌĆÖen faudrait de peu pour que nous puissions dire ce quŌĆÖil est, lui donner un nom, un sens, mais ici aussi comme tout au long de la d├®ambulation propos├®e, le visiteur est encore maintenu, juste, en de├¦├Ā du signe.

Si lŌĆÖexposition manque donc de g├®n├®rosit├®, la proposition ne manque pas de coh├®rence et lorsquŌĆÖen quittant la galerie nous retrouvons les chemins balis├®s et bruyants de la ville, nous retenons cet instant pass├® ├Ā contempler des signes possibles, sans direction et sans jugement.

parisART sur Instagram

parisART sur Instagram